サクサグラレモスグリーンは、季節の変化とともに美しい紅葉を楽しめる多肉植物として人気が高いです。しかし、紅葉をしっかりと引き出すためには、適切な育て方や管理が必要です。

本記事では、サクサグラレモスグリーンの紅葉を促す条件(日照時間・気温の低下・水やりの調整)や、緑から黄色、オレンジへと変化する色の移り変わりを詳しく解説します。

さらに、枯れるのを防ぐための管理方法や、徒長を防いで美しい形を保つ育て方、地植えと鉢植えのメリット・デメリット、冬越し対策まで徹底的に紹介します。

また、増やし方(挿し木や葉挿し)、仕立て直しのコツ、霜や雨ざらしへの対策、病気・病害虫の予防法、最適な培養土の選び方など、育成に役立つ情報も満載です。サクサグラレモスグリーンの魅力を最大限に引き出し、長く楽しむためのポイントを詳しく解説していきます。

紅葉の美しさを存分に楽しみたい方や、元気に育てるための管理方法を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

記事のポイント

- サクサグラレモスグリーンの紅葉を楽しむための育て方と管理方法

- 徒長を防ぎ、美しい形を保つための適切なケア方法

- サクサグラレモスグリーンを増やすための挿し木や葉挿しの方法

- 冬越しや霜・雨対策、病気・病害虫の予防方法

サクサグラレモスグリーンが紅葉する条件

- 紅葉の条件とは?日照時間が重要

- 気温の低下と水やりの調整で紅葉を促す

- 色の変化を楽しむ!緑→黄色→オレンジ

- 枯れるのを防ぐための育て方と管理

- 地植えと鉢植え、それぞれのメリット

- 耐寒性と冬越しのポイント

- よくある質問

紅葉の条件とは?日照時間が重要

サクサグラレモスグリーンが美しく紅葉するためには、十分な日光を浴びることが重要です。この多肉植物は日光を好み、光の量によって紅葉の鮮やかさが大きく変わります。特に秋から冬にかけては、日照時間が長いほど紅葉の色づきが良くなる傾向があります。

日照時間と紅葉の関係

紅葉は、植物が光合成を行う際の光量の変化と気温の低下が組み合わさることで起こります。サクサグラレモスグリーンの場合、1日最低でも4~6時間の直射日光が必要です。

日照不足が紅葉に与える影響

- 葉の色がくすんだ緑のままで、紅葉しにくくなる。

- 徒長(茎が間延びする現象)が発生しやすくなり、形が崩れる。

- 成長が遅くなり、葉のハリや厚みがなくなる。

紅葉を美しく楽しむためには、適切な日光量を確保し、植物が光合成を十分に行える環境を整えることが大切です。

日当たりの確保方法

屋外栽培の場合

- 南向きの場所を選ぶことで、1日を通して十分な日光を確保できる。

- 秋~冬は特に日照が重要になるため、日陰になりにくい場所を選ぶ。

- 雨や霜に当たらないよう、軒下や棚の上に置くのが理想的。

室内栽培の場合

- **窓辺の明るい場所に置くことが基本。**南向きの窓際が理想的。

- 冬場は日照時間が短くなるため、植物育成ライトを活用するのも有効。

- カーテン越しの日光では光量が不足しがちなので、できるだけ直射日光を当てる。

季節による調整

- 夏の直射日光は強すぎるため、遮光ネットを利用し葉焼けを防ぐ。

- 冬は日照時間が短くなるため、朝から夕方まで日光が当たる場所へ移動する。

- 特に日が短い地域では、人工照明を併用して日照時間を補う。

また、日光に長時間当てることで、葉の色素が変化しやすくなり、紅葉がより鮮やかになります。 特に秋から冬にかけての日差しは紅葉を促進する要素となるため、できるだけ光を遮らず、適切に管理することが大切です。

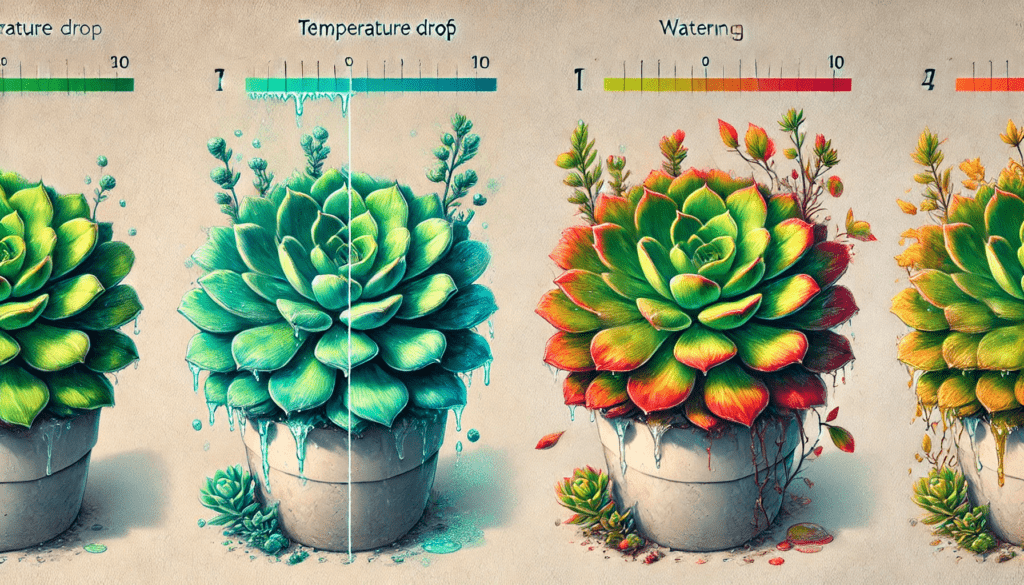

気温の低下と水やりの調整で紅葉を促す

サクサグラレモスグリーンが紅葉するためには、気温の変化が大きく関係しています。特に気温の低下は、葉の色の変化を引き起こす大きな要因の一つです。気温が下がることで葉の内部の色素バランスが変化し、より鮮やかな紅葉が楽しめるようになります。

気温の変化と紅葉の関係

紅葉は、昼夜の寒暖差が大きい環境で進みやすくなります。サクサグラレモスグリーンを美しく紅葉させるためには、日中と夜間の気温差がしっかりと確保されることが重要です。

- 日中の気温が20℃前後、夜間の気温が10℃以下になると紅葉が進む。

- 寒暖差が大きいほど、紅葉がより鮮やかになる。(日中は温かく、夜はしっかり冷える環境が理想)

- 気温がゆるやかに低下することで、植物がストレスを感じ、紅葉が促進される。

秋から冬にかけての自然な環境変化を活用しながら、気温の調整を行うことが大切です。屋外で管理する場合は、夜間の冷え込みを活かして紅葉を促すのが効果的です。

ただし、気温が5℃以下になると、サクサグラレモスグリーンにとっては厳しい環境となり、凍傷やダメージの原因となるため注意が必要です。

水やりの調整方法

**水やりは、紅葉の鮮やかさを左右するもう一つの重要な要素です。**水分を控えめにすることで、葉が引き締まり、紅葉がより美しくなります。逆に、水を与えすぎると葉の色が変わりにくくなり、徒長の原因にもなります。

紅葉をより鮮やかにするための水やりのポイント

- 秋以降は水やりの頻度を減らし、土を乾燥気味に管理する。

- 冬場は生育が鈍るため、ほとんど水を与えず、土が完全に乾いてから少量だけ与える。

- 水を与えすぎると、紅葉しづらくなるだけでなく、徒長や根腐れの原因にもなるため注意が必要。

**屋外栽培の場合、秋以降の雨に当たると土が湿りすぎることがあるため、雨ざらしにならないよう管理することも大切です。**また、冬場に水を与えすぎると、根が冷えて傷む可能性があるため、気温の低い時間帯の水やりは避けましょう。

気温の低下と水やりの調整を適切に行うことで、サクサグラレモスグリーンの紅葉を最大限に引き出し、美しい発色を楽しむことができます。

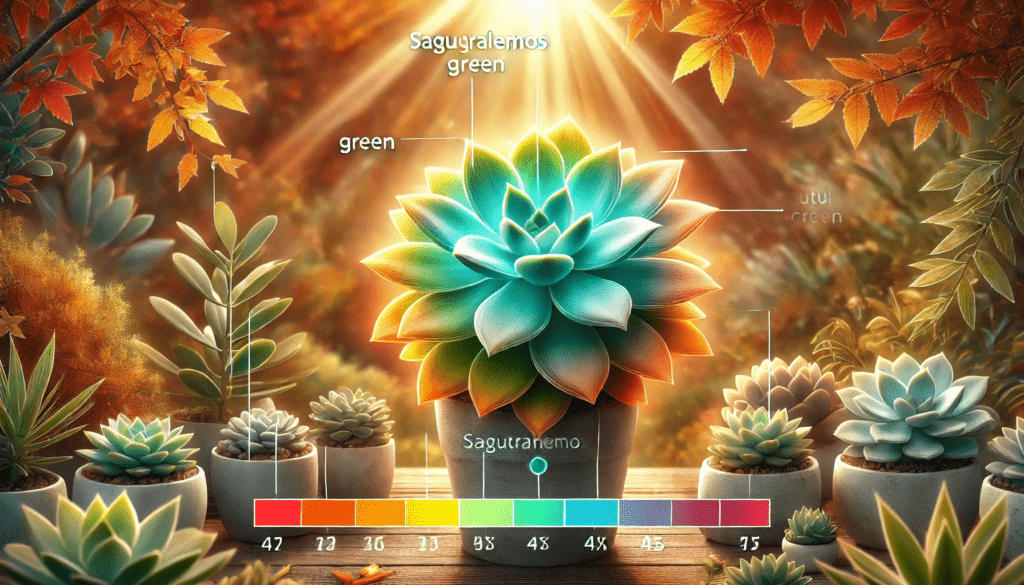

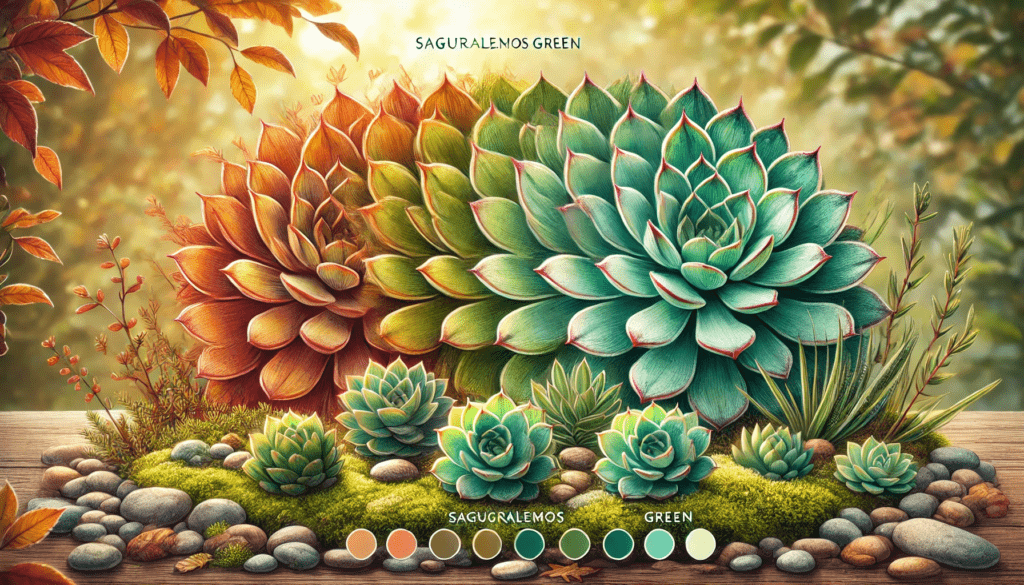

色の変化を楽しむ!緑→黄色→オレンジ

サクサグラレモスグリーンの紅葉は、緑色から黄色、そしてオレンジ色へと徐々に変化していきます。この色の変化は、気温や日照条件、水やりの調整によって左右されるため、環境を適切に整えることでより鮮やかな紅葉を楽しむことができます。

色が変化するメカニズム

葉の色が変わるのは、葉の内部で起こる化学的なプロセスによるものです。特に、気温の低下や光合成の減少に伴い、葉の色素成分が変化することが影響しています。

- 緑色(通常の状態)

- 生育期(春~夏)は、葉緑素(クロロフィル)が豊富に含まれ、鮮やかな緑色を保つ。

- 光合成が活発で、植物が成長するためのエネルギーを効率よく生み出している状態。

- 黄色(紅葉の始まり)

- 気温が低下し、日照時間が短くなると、光合成が減少しクロロフィルが分解され始める。

- 分解されたクロロフィルの代わりに、カロテノイドという黄色系の色素が目立つようになり、葉が黄色く変化する。

- オレンジ色(紅葉のピーク)

- さらに冷え込み、ストレスがかかると、アントシアニンという赤系の色素が生成され、黄色からオレンジ、赤みがかった色へと変化。

- 寒暖差が大きいほどアントシアニンの生成が促され、より鮮やかなオレンジ色になる。

このように、葉の色は気温や日照条件に応じて段階的に変化していきます。より美しい紅葉を楽しむためには、環境を整えることが大切です。

美しい色を出すためのポイント

サクサグラレモスグリーンの紅葉をより鮮やかにするためには、日光・気温・水やり・栄養管理の4つのポイントを意識することが重要です。

- 十分な日光を当てる

- アントシアニンの生成を促進するために、日当たりの良い場所で育てる。

- 1日4~6時間以上の直射日光を確保することで、紅葉が進みやすくなる。

- 室内で育てる場合は、植物育成ライトを活用して光量を確保するのも効果的。

- 気温の低下とともに水やりを控える

- 気温が低くなると、植物は水分をあまり必要としなくなるため、水やりを控えめにする。

- 乾燥気味に管理することで、ストレスが適度に加わり、紅葉が進みやすくなる。

- 特に夜間の気温が10℃以下になったら、水やりの頻度を減らすのがポイント。

- 窒素肥料を控えめにする

- 窒素を多く含む肥料を与えすぎると、葉が青々と茂りすぎて紅葉しにくくなる。

- 秋以降は窒素肥料を減らし、カリウムやリンが多めの肥料を与えると紅葉しやすくなる。

- 肥料を適切に調整することで、葉が引き締まり、美しい発色を保つことができる。

紅葉の色の変化をじっくり観察しながら、適切な環境を整えることで、より美しいサクサグラレモスグリーンを楽しむことができます。寒暖差の大きい秋冬の時期は特に、色の移り変わりを楽しむ絶好のチャンスです。

枯れるのを防ぐための育て方と管理

サクサグラレモスグリーンの紅葉を楽しんでいる最中に、葉がしおれたり、枯れてしまうことがあります。 これは主に水やりの失敗や寒さによるダメージが原因となることが多く、適切な管理を行わなければ紅葉が長持ちしません。

また、病害虫の影響や土の劣化も枯れる原因となるため、これらのポイントを押さえた管理をすることが大切です。サクサグラレモスグリーンを健康に育て、美しい紅葉を長く楽しむために、主な枯れる原因とその対策を詳しく見ていきましょう。

枯れる原因と対策

1. 水のやりすぎによる根腐れ

水を与えすぎると、根が過剰に水分を吸収し、根腐れを引き起こします。 特に冬場は生育が鈍るため、水をほとんど必要としません。

〈対策〉

- 土が完全に乾いてから水を与える。 目安として、秋~冬は2~3週間に1回程度の水やりに抑える。

- 鉢植えの場合は排水性の良い土を使用し、受け皿に水が溜まらないようにする。

- 根腐れを防ぐため、鉢底石や素焼き鉢を利用し、水はけを良くする。

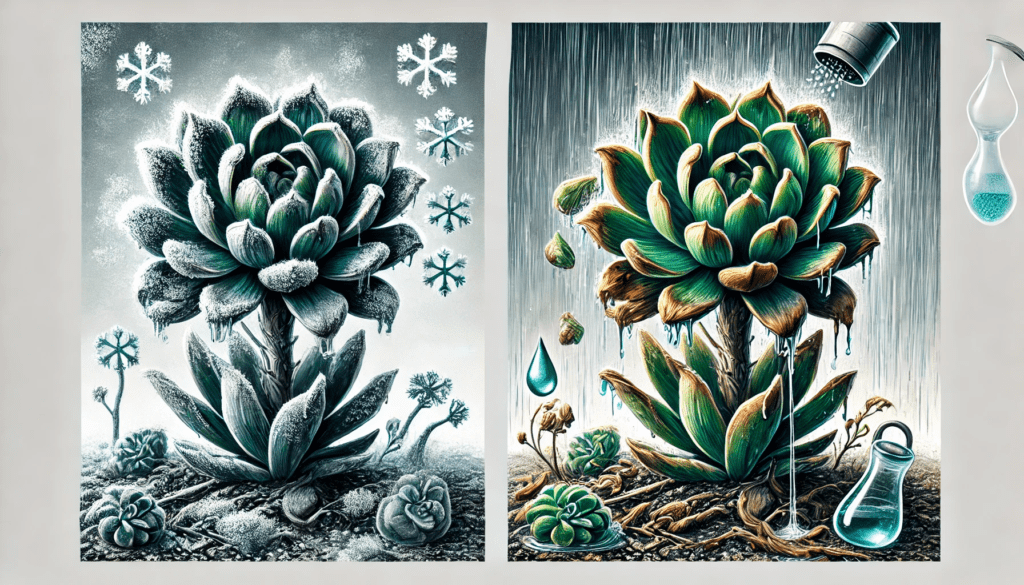

2. 寒さによるダメージ

サクサグラレモスグリーンは比較的丈夫な多肉植物ですが、寒さには弱いため、気温が5℃以下になるとダメージを受けることがあります。 特に霜に当たると葉が凍結し、細胞が破壊されてしまうため注意が必要です。

〈対策〉

- 気温が5℃以下になる場合は、室内に取り込んで管理する。

- 屋外で管理する場合は、不織布やプチプチで鉢を包み、防寒対策をする。

- 霜が降りる地域では、軒下やベランダの屋根付きスペースで育てることで、直接霜に当たるのを防ぐ。

3. 病害虫の影響

サクサグラレモスグリーンは比較的害虫に強い植物ですが、乾燥しすぎるとハダニが発生しやすくなり、湿気が多い環境ではカイガラムシが付くことがあります。 これらの害虫は、葉の栄養を吸い取って枯れさせるため、定期的なチェックと早めの対策が重要です。

〈対策〉

- ハダニは乾燥した環境で発生しやすいため、葉の表面を霧吹きで湿らせる。

- カイガラムシが付いた場合は、歯ブラシや綿棒でこすり落とし、殺虫剤を使って対処する。

- 風通しの良い場所で育て、害虫が繁殖しにくい環境を作る。

4. 土の劣化と排水性の低下

土が古くなると、水はけが悪くなり、根腐れの原因になります。 また、栄養分が不足し、植物の健康を損なうことにもつながります。

〈対策〉

- 2年に1回程度のペースで植え替えを行い、古い土を新しいものに交換する。

- 多肉植物専用の培養土を使用し、赤玉土や軽石を混ぜて通気性と排水性を高める。

- 鉢植えの場合は、根詰まりを防ぐために、一回り大きな鉢に植え替える。

このように、適切な水やり、寒さ対策、病害虫予防、土の管理をしっかり行うことで、サクサグラレモスグリーンを健康に育て、紅葉を長く楽しむことができます。 枯れる原因を知り、事前に対策をすることで、美しい姿を維持しやすくなるので、日々の管理を怠らずに行いましょう。

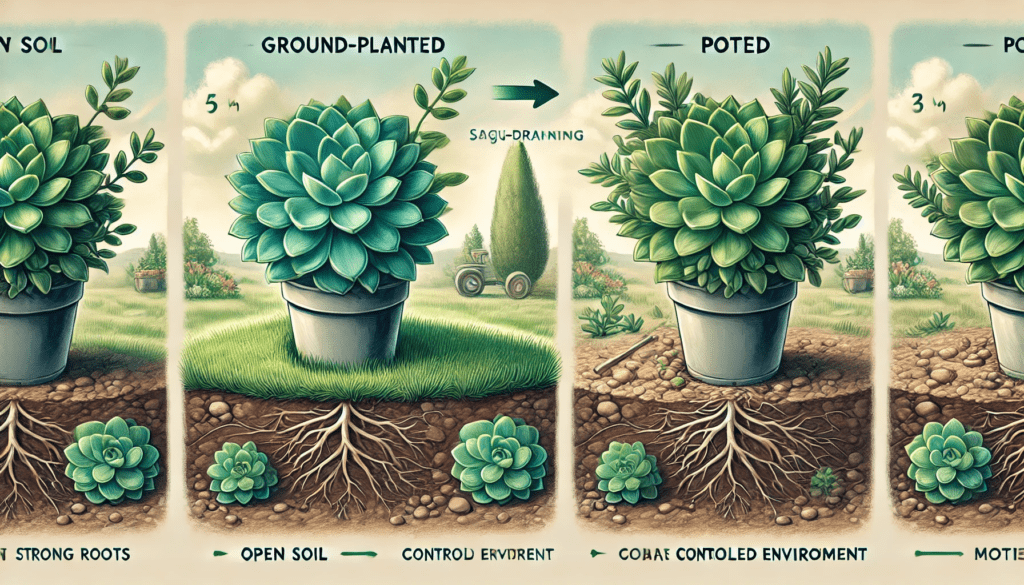

地植えと鉢植え、それぞれのメリット

サクサグラレモスグリーンは、地植えと鉢植えのどちらでも育てることができます。 しかし、それぞれに異なるメリットとデメリットがあるため、自分の環境に合った方法を選ぶことが大切です。どちらの方法が適しているのかを知り、最適な管理方法を見つけましょう。

地植えのメリット

1. 根が広がりやすく、成長が安定する

- 地植えにすると根が制限なく広がるため、植物が健康的に成長しやすい。

- 鉢植えに比べて根の水分吸収量が安定し、乾燥に強くなる。

- 水切れのリスクが少なく、手間がかかりにくい。

2. 管理の手間が減る

- 地面の保水性が高いため、頻繁な水やりをしなくても良い。

- 鉢植えのように植え替えが必要ないため、長期的な管理がしやすい。

- 自然の雨水である程度の水分を確保できるため、乾燥しにくい。

地植えのデメリット

1. 寒さの影響を受けやすい

- 霜や冷たい風にさらされるため、冬場は特に防寒対策が必要。

- 寒冷地では、根が凍結する可能性があり、枯れるリスクが高まる。

- 寒さ対策として、冬場は不織布やマルチング(敷き藁など)を活用するとよい。

2. 移動ができない

- 直射日光の当たり方や環境が変わっても移動できないため、最初に植える場所を慎重に選ぶことが重要。

- 夏場の強い直射日光や冬の冷たい風を防ぐ工夫が必要。

- 土の性質によって成長に影響が出るため、植える前に土壌改良をしておくと安心。

鉢植えのメリット

1. 移動ができるため、環境に合わせた管理が可能

- 夏場の直射日光が強すぎる時は日陰へ移動し、葉焼けを防ぐことができる。

- 冬場は室内に取り込むことで、寒さや霜の影響を回避できる。

- 成長に合わせて鉢のサイズを変えられるため、根詰まりを防ぎやすい。

2. 病害虫のリスクが減る

- 地植えに比べてナメクジやカビの影響を受けにくく、害虫管理がしやすい。

- 土の管理がしやすく、排水性をコントロールしやすい。

- 病気になった場合、すぐに隔離して対処できるため、被害が広がりにくい。

鉢植えのデメリット

1. 根詰まりしやすい

- 鉢の中のスペースが限られているため、根が伸びると根詰まりを起こしやすい。

- 成長に応じて1~2年ごとに植え替えをしないと、根の健康が損なわれる。

- 根詰まりすると、水やりの吸収効率が悪くなり、植物の成長が鈍くなる。

2. 水やりの頻度が多くなる

- 鉢の中の水分が蒸発しやすいため、特に夏場はこまめな水やりが必要。

- 冬場は過湿になりやすいため、水やりの調整が難しくなることがある。

- 土の種類や鉢の材質によって水持ちが変わるため、排水性と保水性のバランスを考慮する必要がある。

このように、地植えと鉢植えにはそれぞれメリット・デメリットがあります。

- 管理の手間を減らし、自然に近い状態で育てたい場合は地植えが適しています。

- 環境に応じて調整したい場合や、寒さの影響を避けたい場合は鉢植えがおすすめです。

自分のライフスタイルや育てる環境に合った方法を選び、サクサグラレモスグリーンを元気に育てていきましょう。

耐寒性と冬越しのポイント

サクサグラレモスグリーンは比較的丈夫な多肉植物ですが、寒さには弱いという特徴があります。特に冬の管理を適切に行わないと、凍結や霜によるダメージを受けることがあるため、注意が必要です。適切な冬越し対策をすることで、寒い時期でも健康的に育てることができます。

サクサグラレモスグリーンの耐寒性について

- 一般的に耐寒温度は5℃前後とされ、それ以下の気温になると凍傷を起こしやすくなります。

- 軽い寒さには耐えられますが、霜に当たると葉が傷み、最悪の場合枯れてしまうことがあります。

- 寒冷地では冬場の屋外管理は厳しくなるため、室内管理が推奨されます。

- 適切な防寒対策を施せば、冬でも元気に育てることが可能です。

サクサグラレモスグリーンを寒さから守り、春になったときに元気な状態で成長を再開させるためには、冬越しの管理が非常に重要です。

冬越しのポイント1. 気温が5℃以下になったら屋内に移動する

サクサグラレモスグリーンは、5℃以下の気温に長時間さらされるとダメージを受けやすいため、早めに室内に取り込むことが大切です。

〈対策〉

- ベランダや庭に置いている場合は、最低気温が5℃を下回る前に室内に取り込む。

- ただし、暖房の風が直接当たると葉が乾燥しすぎてしまうため、窓際などの明るい場所に置く。

- 室内に取り込む際は、害虫がついていないかチェックし、必要に応じて予防策を施す。

冬越しのポイント2. 水やりを極力控える

冬は成長が鈍るため、水を与えすぎると根腐れを起こしやすくなります。 寒さによって土が乾きにくくなるため、水やりの頻度を減らすことが重要です。

〈対策〉

- 目安として、冬場は月に1~2回程度の水やりにとどめる。

- 土の表面が完全に乾いてから水を与える。 水を与えすぎると、冷えた土の中で根が傷みやすくなるため注意。

- 水やりは暖かい時間帯(午前中など)に行い、夜間の冷え込みに備える。

冬越しのポイント3. 日当たりの確保をする

冬場でも適度な日光を確保することで、紅葉が長持ちしやすくなり、健康的な成長を維持できます。

〈対策〉

- 室内に取り込んでも、できるだけ日光が当たる場所(南向きの窓際など)に置く。

- 日照時間が短くなる冬は、植物育成ライトを活用するのも効果的。

- 日照不足が続くと徒長しやすくなるため、1日4時間以上は光を確保するのが理想的。

冬越しのポイント4. 屋外で管理する場合の防寒対策

地域によっては、屋外でも防寒対策をすれば冬越しが可能です。 しかし、霜や冷たい風に直接当たるとダメージが大きいため、適切な対策が必要です。

〈対策〉

- 霜や冷たい風を防ぐため、不織布やプチプチで鉢を包む。 特に夜間の冷え込みが厳しい日は、しっかり保護する。

- 軒下など、雨や雪の影響を受けない場所に移動する。

- 鉢植えの場合は、鉢の下に発泡スチロールや木の板を敷くと、地面からの冷えを防ぐことができる。

冬越しの対策をしっかりと行えば、春になったときに健康な状態で成長を再開させることができます。 特に寒冷地では、事前の準備をしっかり整えておくことが重要です。

適切な防寒対策と管理を行い、サクサグラレモスグリーンを寒さから守りながら、冬を乗り切りましょう!

よくある質問

1. サクサグラレモスグリーンの紅葉をより鮮やかにするには?

✅ 回答: 紅葉を美しくするには、十分な日照と寒暖差を意識した管理が重要です。

- 日光をたくさん浴びせる(最低1日4〜6時間の直射日光を確保)

- 秋から冬にかけて気温の変化を利用する(日中20℃前後、夜間10℃以下が理想)

- 水やりを控えめにし、葉を引き締める(特に冬場は乾燥気味に管理)

適切な環境を整えることで、緑から黄色、オレンジへの美しい紅葉を楽しめます。

2. 冬越しのために室内に移動するときの注意点は?

✅ 回答: 最低気温が5℃以下になる地域では、冬の間は室内管理が推奨されます。 ただし、以下の点に注意しましょう。

- 日当たりの確保:南向きの窓際に置き、日照不足の場合は植物育成ライトを活用する。

- 暖房の風が直接当たらないようにする:葉の乾燥を防ぐため、加湿器を併用するのもおすすめ。

- 水やりを極力控える:冬は成長が鈍るため、土が完全に乾いてから少量与える程度にする。

急激な温度変化を避けつつ、適度な日光と湿度を維持することが大切です。

3. サクサグラレモスグリーンの水やりの頻度は?

✅ 回答: 季節ごとに適切な水やりの頻度を調整することが重要です。

- 春~秋(成長期):土が乾いたらたっぷり水やり(目安:7~10日に1回)

- 冬(休眠期):水やりを極力控える(目安:月1~2回程度)

- 室内管理の場合は乾燥しやすいため、鉢土の状態を観察して調整

水を与えすぎると根腐れの原因になるため、土が完全に乾いてから与えるのがポイントです。

4. サクサグラレモスグリーンは屋外と室内、どちらで育てるのが良い?

✅ 回答: 基本的には屋外栽培が理想ですが、環境によっては室内管理も可能です。

- 屋外栽培:日当たりの良い場所で育てると紅葉が鮮やかになるが、冬場の寒さや霜には注意。

- 室内栽培:日照時間が不足しがちなため、植物育成ライトの使用を検討すると良い。

環境に応じて最適な管理を行うことで、健康的な成長を促すことができます。

5. 挿し木や葉挿しでの増やし方は?

✅ 回答: サクサグラレモスグリーンは、挿し木や葉挿しで簡単に増やすことができます。

- 挿し木:徒長した茎を適当な長さに切り、1〜2日乾燥させてから多肉植物用培養土に挿す。

- 葉挿し:健康な葉を根元から丁寧に取って乾燥させ、土の上に置いて発根を待つ。

発根までは水やりを控えめにし、明るい日陰で管理することが成功のポイントです。

6. 土の種類は何を使えばいい?

✅ 回答: サクサグラレモスグリーンには、水はけの良い培養土が適しています。

- 市販の多肉植物用培養土を使用するのが最も簡単。

- 自作する場合は、赤玉土(40%)+軽石(30%)+腐葉土(20%)+くん炭(10%) の配合がおすすめ。

- 排水性を高めるため、鉢底に軽石や鉢底石を敷くのも効果的。

水はけの良い土を選ぶことで、根腐れを防ぎ、健康的に育てることができます。

7. 霜に当たるとどうなる?対策は?

✅ 回答: 霜に当たると葉が凍結し、黒ずんだり枯れたりする原因になります。

- 最低気温が5℃以下になったら室内に移動するのがベスト。

- 屋外で管理する場合は、不織布やプチプチで鉢を包み、防寒対策をする。

- 冷え込みが厳しい日は、軒下や簡易温室に移動させると安心。

冬場の管理を適切に行い、霜や冷たい風から守りましょう。

8. 徒長を防ぐにはどうすればいい?

✅ 回答: 徒長(茎が間延びする現象)を防ぐためには、日当たりと水やりの管理が重要です。

- 最低1日4時間以上の直射日光を確保する。

- 水やりの頻度を調整し、乾燥気味に管理する。

- 徒長してしまった場合は「胴切り」を行い、形を整えるのが有効。

日光と水やりのバランスを意識し、引き締まった美しい姿を維持しましょう。

9. 病害虫対策はどうすればいい?

✅ 回答: 病気や害虫を防ぐためには、定期的なチェックと適切な管理が重要です。

- 根腐れ防止:水やりを控えめにし、通気性の良い土を使用する。

- 害虫対策:ハダニやカイガラムシを見つけたら、早めに駆除する(綿棒やブラシで除去)。

- うどんこ病予防:風通しを良くし、湿気がこもらないようにする。

病害虫の発生を未然に防ぎ、健康的に育てましょう。

10. サクサグラレモスグリーンの魅力は何?

✅ 回答: サクサグラレモスグリーンの最大の魅力は、季節ごとに変化する美しい葉色です。

- 春夏は鮮やかなグリーン、秋冬には黄色やオレンジへと変化。

- 比較的育てやすく、初心者でも管理しやすい。

- 増やしやすく、インテリアグリーンとしても楽しめる。

美しい紅葉を楽しみながら、育てる喜びを感じられる魅力的な多肉植物です。

サクサグラレモスグリーンの紅葉をより深く楽しむ

- 徒長を防ぐための育て方と日当たり

- 失敗しない増やし方:挿し木や葉挿し

- 胴切りで仕立て直し!美しい形を保つコツ

- 冬の管理方法!屋外・室内どこに置くべき?

- 霜や雨ざらしは大丈夫?気温と季節の注意点

- 交配式と原種の違い、サクサグラレモスグリーンの魅力

- 病気・病害虫対策と培養土の選び方

徒長を防ぐための育て方と日当たり

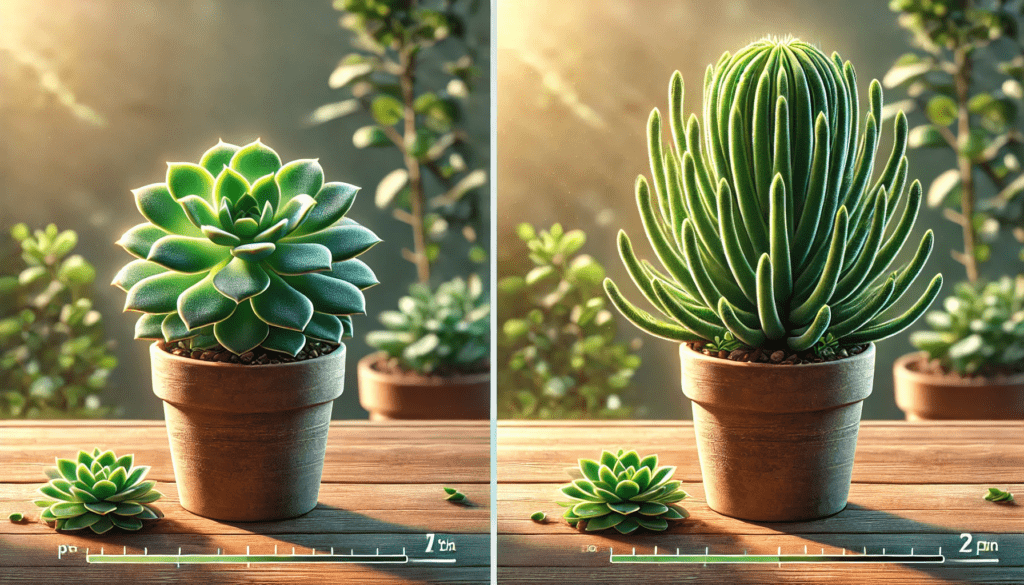

サクサグラレモスグリーンは、日照不足や水の与えすぎによって徒長しやすい植物です。徒長すると、茎がひょろ長く伸びてしまい、葉と葉の間隔が広がり、本来の美しい姿を保てなくなります。 また、徒長すると株が弱くなりやすく、風やちょっとした衝撃で折れやすくなるため、適切な管理が必要です。

徒長の主な原因は、日照不足、水の与えすぎ、気温の管理不足の3つです。 それぞれのポイントを理解し、対策を取ることが重要です。

徒長の原因1. 日照不足

- 光が不足すると、植物は光を求めて伸びようとするため、間延びしやすくなります。

- 特に室内栽培では日照量が足りず、徒長しやすくなる傾向があります。

徒長の原因2. 水やりの過多

- 成長期(春~秋)に水を与えすぎると、植物は急激に成長しすぎてしまい、茎が細く長くなります。

- 特に鉢植えの場合、水はけの悪い土だと余分な水分が根に溜まり、さらに徒長を助長してしまいます。

徒長の原因3. 高温環境

- 気温が高すぎると、植物が無理に成長を続け、茎が間延びしてしまうことがあります。

- 特に夏場の高温環境では、徒長しやすくなるため、温度管理が重要です。

徒長を防ぐためには、適切な日照・水やり・気温管理を意識し、環境を整えることが重要です。

徒長を防ぐポイント1. 日当たりの良い環境を確保する

- 最低でも1日4時間以上の直射日光を確保する。

- 室内栽培なら南向きの窓際に置くのが理想的。

- 日照不足が続く場合は、植物育成ライトを活用し、光の量を補う。

- 日光不足になりやすい冬場は、LEDライトで光合成を促進するのも効果的。

徒長を防ぐポイント2. 適切な水やりを心がける

- 乾燥気味に育てることで、無駄な成長を防ぐ。

- 水やりの目安は、土が完全に乾いてから与えること。 多肉植物は水を貯える力が強いため、乾燥に比較的強い。

- 鉢植えの場合は、排水性の良い土を使用し、根が過剰に水を吸収しないようにする。

徒長を防ぐポイント3. 気温管理を行う

- 成長期(春~秋)は適度な気温(15〜25℃)を保ち、極端な高温にならないようにする。

- 夏場の直射日光が強すぎる場合は、遮光ネットやレースカーテンで適度に調整する。

- 冬場の寒冷地では、室内に取り込みつつ、日光に十分当てることが大切。

徒長を防ぐポイント4. 仕立て直しをする

- もし徒長してしまった場合は、「胴切り」(茎を切り戻す方法)を行うことで形を整える。

- 胴切りした部分は、挿し木として再利用し、新しい株として増やすことも可能。

- 切り戻しを行った後は、日光量を増やし、適切な管理をすることで徒長を防ぐ。

徒長を防ぐことで、サクサグラレモスグリーンを美しくコンパクトな形に保つことができます。

育てる環境をしっかり整えながら、健康的に成長させていきましょう。

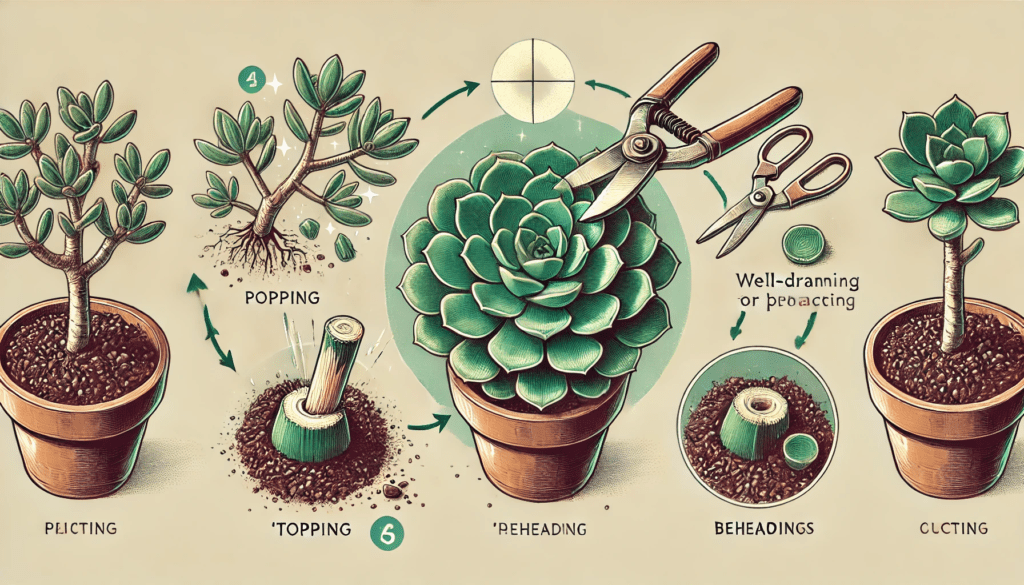

失敗しない増やし方:挿し木や葉挿し

サクサグラレモスグリーンは、多肉植物の中でも比較的増やしやすい品種であり、「挿し木」と「葉挿し」の2つの方法で増やすことができます。しかし、適切な手順を踏まないと発根しなかったり、腐ってしまうこともあるため、成功率を高めるコツをしっかり押さえておくことが重要です。

挿し木は、徒長した茎や仕立て直しで切った部分を利用する方法です。正しい手順を踏めば、短期間で新しい株を作ることができ、形を整えながら増やすことも可能です。

挿し木の方法1. 適切な茎を選ぶ

- 健康的で太い茎を選ぶことが重要。

- 徒長してしまった茎も、仕立て直しの際に挿し木として再利用可能。

- 弱々しい茎や傷んでいる部分は、発根しにくいため避ける。

挿し木の方法2. 切り口を乾燥させる

- 切り口はすぐに土に挿さず、1~2日ほど乾燥させる。

- 乾燥させることで、腐敗や病気を防ぎ、発根しやすくなる。

- 特に湿度の高い時期は、風通しの良い場所で乾燥させると成功率が上がる。

挿し木の方法3. 排水性の良い土に挿す

- 多肉植物用の培養土を使用すると、発根率が向上する。

- 湿った土ではなく、サラサラとした乾燥気味の土に挿すのがポイント。

- 土の表面に挿した後は、すぐに水を与えず、さらに1~2日放置してから軽く湿らせる。

挿し木の方法4. 明るい日陰で管理する

- 発根するまでは、直射日光を避け、明るい日陰で管理する。

- 土が乾燥しすぎないように、霧吹きで軽く湿らせる程度の水分を与える。

- 急激な温度変化に弱いため、極端に寒い場所や高温になる場所を避ける。

挿し木の方法5. 約2週間~1ヶ月で発根

- 発根すると、茎がしっかりと土に固定される感触がある。

- 根が十分に伸びたら、通常の水やりを開始する。

- 発根後は、徐々に日光の当たる環境に慣らしていく。

葉挿しは、葉っぱ1枚から新しい株を作る方法で、挿し木より時間はかかりますが、一度にたくさん増やすことができるのが魅力です。

葉挿しの方法1. 健康な葉を選ぶ

- 葉の根元から丁寧に取り、傷つけないようにする。

- 破れたり傷がついた葉は発根しにくいので避ける。

- 古い葉よりも、比較的新しく元気な葉を選ぶと成功しやすい。

葉挿しの方法2. 切り口を乾燥させる

- 葉を取った後、切り口を1~2日乾燥させる。

- 切り口を乾燥させることで、腐敗を防ぎ、成功率が向上する。

- 湿度が高いと腐りやすいため、風通しの良い場所に置くことが大切。

葉挿しの方法3. 土の上に置く(埋めない)

- 葉の根元部分を軽く土の上に乗せるだけでOK。

- 深く埋めると腐りやすくなるため、土の上にそっと置くのがポイント。

- 葉の表面が乾燥しすぎないように、適度な湿度を保つ。

葉挿しの方法4. 発根まで水やりは控えめに

- 霧吹きで軽く湿らせる程度で十分。

- 水を与えすぎると腐敗の原因になるため、発根するまでは乾燥気味に管理する。

- 発根が確認できるまでは、直射日光を避けた明るい場所で管理する。

葉挿しの方法5. 新芽が出たら通常の管理へ

- 発根して小さな新芽が出たら、通常の水やりと日光管理を行う。

- 新芽が成長し、葉がしっかりと展開したら、鉢上げ(別の鉢に植え替える)する。

- 成長初期は過湿に注意し、乾燥気味に育てることで丈夫な株に育ちやすくなる。

挿し木・葉挿しを成功させるポイント

サクサグラレモスグリーンを増やす際には、以下のポイントを意識することで成功率を上げることができます。

✅ 適切な季節を選ぶ

- 春~秋(特に春~初夏)は、発根しやすく、成長も早いためおすすめ。

- 冬場は寒さで発根が遅くなるため、成功率が下がる可能性がある。

✅ 清潔な道具を使う

- ナイフやハサミを使用する際は、事前に消毒しておくことで、雑菌の侵入を防ぐ。

- 傷口から病原菌が入ると、腐敗や病気の原因になるため注意。

✅ 発根促進剤を活用する

- 市販の発根促進剤(ルートンなど)を使用すると、発根が早くなる。

- 特に挿し木の場合、根が出にくい場合に有効。

✅ 発根後は徐々に日光に慣らす

- 発根直後は日陰で管理し、少しずつ日光の当たる場所に移動させる。

- 急に強い日差しに当てると、葉焼けを起こすことがあるため注意。

挿し木や葉挿しを活用すれば、サクサグラレモスグリーンを手軽に増やすことができ、育てる楽しみも広がります。 初心者でも簡単に挑戦できるため、ぜひ試してみましょう!

胴切りで仕立て直し!美しい形を保つコツ

サクサグラレモスグリーンは、環境によって徒長しやすい植物ですが、「胴切り」を行うことで、美しい形を維持しつつ、健康的な成長を促すことができます。 胴切りとは、茎を途中でカットし、新しい芽を吹かせる剪定方法のことです。これにより、姿が乱れた株をリフレッシュし、コンパクトな形に整えることができます。

胴切りを行うメリット

胴切りには、見た目を美しく保つだけでなく、株の健康を向上させる効果もあります。

✅ 徒長して伸びすぎた株をコンパクトにできる。

✅ 切った部分を挿し木にして、新しい株を増やせる。

✅ 株がリフレッシュされ、より健康的な成長を促せる。

✅ 古い株の成長が鈍化した場合、胴切りを行うことで新しい芽が出やすくなる。

胴切りは形の崩れた株を整えるだけでなく、増殖の手段としても有効なテクニックです。

胴切りの方法

適切な手順を踏むことで、成功率を高めることができます。

1. 切る位置を決める

- 茎の途中で適度な高さのところをカットする。

- 根元に近すぎると新芽が出にくくなるため、葉が数枚残る位置を選ぶ。

- 徒長している場合は、しっかりとした茎の部分を選ぶことが大切。

2. 切り口を乾燥させる

- 切った後はすぐに土に挿さず、1~2日ほど乾燥させる。

- 乾燥させることで、切り口からの腐敗や病原菌の侵入を防ぐ。

- 特に湿度の高い季節は、風通しの良い場所で管理し、カビの発生を防ぐ。

3. 元の株はそのまま育てる

- 切られた根元から新しい芽が出てくるため、株をそのまま管理する。

- 新芽が出るまでは、水やりを控えめにし、乾燥気味に管理する。

- 直射日光を避けた明るい日陰で様子を見る。

4. 切り取った茎を挿し木として活用する

- 切り取った茎を捨てずに、挿し木として増やすことが可能。

- 乾燥後、多肉植物用の培養土に挿し、発根を待つ。

- 発根が確認できたら、通常の水やりと日光管理を始める。

胴切りを成功させるポイント

胴切りを成功させるためには、以下のポイントを意識することが重要です。

✅ 適切な季節を選ぶ

- 春から初夏(3月~6月)が最適。気温が安定し、発根しやすい。

- 真夏や冬は、切り口が傷みやすく、発根もしづらいので避ける。

✅ 清潔な道具を使う

- ナイフやハサミは、事前にアルコール消毒し、雑菌の侵入を防ぐ。

- 特に切り口が湿っているとカビが発生しやすいため、衛生管理を徹底する。

✅ 発根促進剤を活用する

- 切り口に発根促進剤(ルートンなど)を塗ることで、発根しやすくなる。

- 挿し木として使う場合、発根剤を利用することで成功率を上げられる。

✅ 発根後の管理に注意

- 発根後は徐々に日光に慣らし、いきなり強い直射日光に当てない。

- 水やりは少量から始め、徐々に通常の管理へ移行する。

冬の管理方法!屋外・室内どこに置くべき?

サクサグラレモスグリーンは寒さに弱い多肉植物のため、冬の管理を適切に行うことが大切です。気温が5℃を下回るとダメージを受けやすくなるため、屋外と室内、それぞれの環境に応じた管理を行いましょう。

屋外管理の場合

最低気温が5℃を下回らない地域であれば、屋外でも越冬可能です。 ただし、霜や冷たい風、雪に当たるとダメージを受けやすいため、保護対策を行う必要があります。

✅ 屋外で越冬させるためのポイント

- 最低気温が5℃を下回らないことが条件。 突然の寒波に備えて、天気予報をチェックする。

- 霜や冷たい風が直接当たらない場所に移動する。 軒下やベランダの壁際など、雨や雪を避けられる場所が理想的。

- 夜間の冷え込みが厳しい場合は、不織布やプチプチで鉢を包み、防寒対策をする。

- 鉢植えの場合、地面の冷えが伝わりやすいため、発泡スチロールや木の板の上に置くと効果的。

屋外管理が難しい場合は、早めに室内へ移動するのが安心です。

室内管理の場合

最低気温が5℃を下回る地域では、冬の間は室内管理が推奨されます。 しかし、屋内に移動したからといって必ずしも安全というわけではなく、適切な環境を整えることが重要です。

✅ 室内管理のポイント

- できるだけ明るい窓際に置く。 特に南向きの窓が理想的。

- 日光が足りない場合は、植物育成ライトを活用し、光量を確保する。

- 暖房の風が直接当たらないように注意する。 乾燥しすぎると葉がしおれやすくなるため、加湿器を併用すると効果的。

- 水やりを控えめにする。 成長が鈍る冬場は、土が完全に乾いてから少量だけ水を与えるのがベスト。

- できるだけ温度変化が少ない場所で管理する。 暖房を使う部屋でも、夜間の冷え込みが厳しい窓際には注意が必要。

冬の管理で気をつけるべきポイント

✅ 霜や凍結を防ぐために、温度が急激に下がる日は要注意。

- 特に夜間の気温が5℃を下回る場合は、屋外管理は避けるのが安全。

✅ 室内管理でも、日光不足には注意。

- 冬は日照時間が短くなるため、日光が不足しがち。植物育成ライトを活用するのも有効な手段。

✅ 水やりは最低限に抑え、根腐れを防ぐ。

- 冬場の過湿は根腐れの原因になるため、土がしっかり乾くまで水を与えない。

冬の管理をしっかり行うことで、サクサグラレモスグリーンを健康に保ち、春には美しい紅葉や成長を楽しむことができます。 自分の環境に合った管理方法を選び、寒い季節を無事に乗り越えましょう!

霜や雨ざらしは大丈夫?気温と季節の注意点

サクサグラレモスグリーンは比較的丈夫な多肉植物ですが、霜や雨ざらしには弱いため、特に冬の管理には注意が必要です。適切な環境を整えないと、葉が傷んだり、最悪の場合枯れてしまうこともあります。 寒い時期や雨の多い季節にどのように対策すればよいのか、詳しく解説していきます。

霜が与える影響と対策

霜に当たると、葉の細胞が凍結しダメージを受けるため、葉が黒ずんだり、しおれたりすることがあります。 これは、葉の水分が凍結すると膨張し、細胞を破壊してしまうために起こります。一度ダメージを受けた葉は回復しにくく、最悪の場合株全体が枯れてしまうため、早めの対策が必要です。

霜対策のポイント

✅ 最低気温が5℃を下回る地域では、冬は屋内に移動する。

- 屋外で育てている場合は、夜間の冷え込みが厳しくなる前に室内に取り込む。

- 特に霜注意報が出ている日は、早めに移動させるのが安全。

✅ どうしても屋外で育てる場合は、防寒対策を行う。

- 鉢植えの場合は、不織布やプチプチで鉢を包み、冷気の侵入を防ぐ。

- 地植えの場合は、株の周りにワラやバークチップを敷くことで、霜のダメージを軽減できる。

✅ 夜間の冷え込みが厳しい場合は、鉢を軒下や温かい場所に移動する。

- 地面の冷気を避けるために、鉢の下に発泡スチロールや木の板を敷くと効果的。

- 冷たい風が直接当たらないように、風よけを設置するのもおすすめ。

✅ 天気予報をチェックし、霜注意報が出た日は、屋内に移動させる。

- 霜が降りるタイミングは夜から早朝が多いため、日が沈む前に移動しておくと安心。

霜の影響を防ぐには、温度管理をしっかり行い、必要に応じて室内へ移動させることが最も確実な対策となります。

雨ざらしによる影響と対策

サクサグラレモスグリーンは多肉植物のため、葉の内部に水分を蓄える性質を持っています。 そのため、雨ざらしにしてしまうと過剰な水分を吸収し、根腐れを起こしやすくなります。 特に冬場の雨は、気温の低下と相まってリスクが高まるため、適切な管理が必要です。

雨ざらしが引き起こす問題

⚠ 長時間雨に当たると、葉がふやけてしまい腐敗の原因になる。

⚠ 湿気が高いとカビや病害虫(ハダニ・カイガラムシなど)が発生しやすくなる。

⚠ 冬場の雨は、土の温度を下げ、根が冷えてダメージを受けやすくなる。

雨ざらしを防ぐためのポイント

✅ 屋外で管理する場合は、雨が直接当たらない軒下やベランダに置く。

- 特に長雨のシーズンは、直接雨にさらされないように注意。

- 完全に屋内へ移動できない場合は、風通しの良い雨よけスペースを作るとよい。

✅ 排水性の高い鉢や土を使い、水はけを良くする。

- 水はけの悪い土を使用すると、鉢内の水分が停滞し、根腐れのリスクが高まる。

- 多肉植物専用の培養土を使用し、軽石や赤玉土を混ぜることで通気性を向上させる。

✅ 長雨のシーズンには、ビニールシートや簡易的な屋根を作るのも効果的。

- 簡単なビニールトンネルを設置することで、雨を防ぎながら通気性を確保できる。

- 鉢植えの場合は、一時的に屋内に取り込むか、ベランダの軒下に避難させるのがベスト。

サクサグラレモスグリーンは「水はけの良い環境」と「適度な乾燥」を好むため、長時間の雨ざらしは避けるようにしましょう。

交配式と原種の違い、サクサグラレモスグリーンの魅力

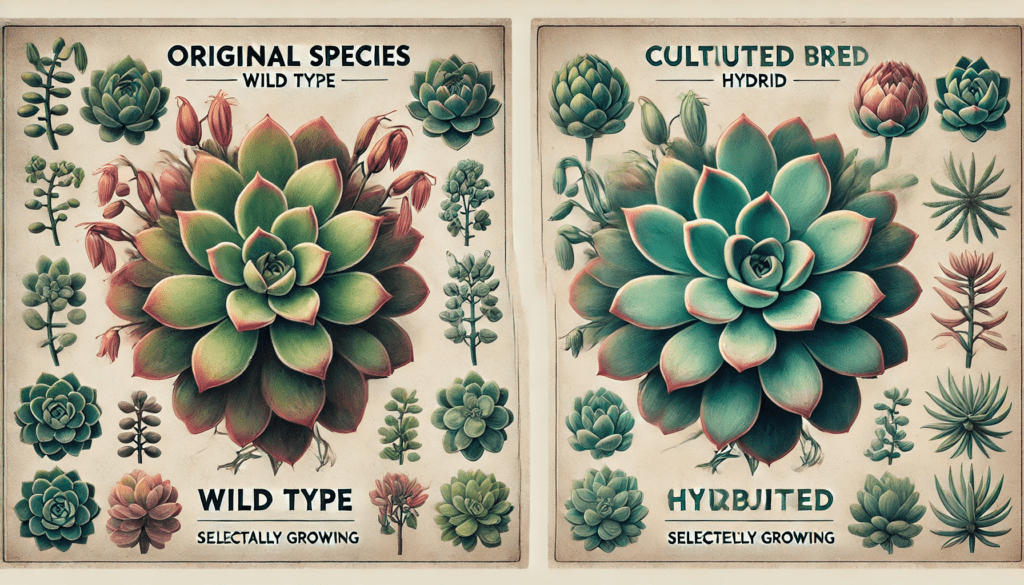

サクサグラレモスグリーンには、「交配種」と「原種」の2つのタイプがあり、それぞれ異なる特徴と魅力を持っています。原種は自然の中で長い年月をかけて進化してきた品種であり、交配種は人の手によって改良され、より観賞価値を高めた品種です。 どちらの品種も魅力的ですが、それぞれの違いを知ることで、自分の育成環境や好みに合ったものを選ぶことができます。

原種の特徴

✅ 自然環境に適応し、耐久性が高い

- 原種はもともと自生地の気候や土壌に適応した品種のため、比較的丈夫で育てやすい傾向があります。

- 強い直射日光や乾燥にも耐えやすく、極端な環境変化にも適応しやすいのが特徴です。

✅ 自然のままの形状で、葉の色や形に個体差がある

- 人工的な改良が加えられていないため、葉の形や色合いが品種ごとに異なり、個体差が大きい。

- 成長する環境によって、紅葉の仕方や葉のサイズが変わるのも魅力のひとつ。

✅ 成長がやや遅めで、増殖もしにくい傾向がある

- 原種はゆっくりと成長するため、管理が楽な一方、増やすのに時間がかかる。

- 繁殖の際には、挿し木や葉挿しが難しいものもあり、株分けなどが主な増殖方法となることが多い。

交配種の特徴

✅ 見た目の美しさを重視して品種改良されている

- 交配種は、より美しく紅葉するように品種改良されているものが多く、紅葉時の発色が鮮やかになりやすい。

- 緑→黄色→オレンジといったグラデーションが美しく出る品種も多く、季節の変化を楽しめる。

✅ 成長が早く、増やしやすいものが多い

- 交配種は原種よりも成長が早く、挿し木や葉挿しによる繁殖がしやすいものが多い。

- 初心者でも育てやすく、増やして楽しみたい人におすすめ。

✅ 病気に対する耐性が強くなることが多いが、管理方法によっては弱くなることもある

- 交配により病気に強い品種が作られることもあるが、逆に特定の環境に適応しづらくなることもある。

- 特に水やりの管理が適切でないと、根腐れやカビが発生しやすくなるため、育成環境に注意が必要。

サクサグラレモスグリーンの魅力とは?

サクサグラレモスグリーンの最大の魅力は、その名の通り爽やかなグリーンの葉色を持ち、秋から冬にかけて美しく紅葉することです。

✅ 季節ごとに変化する葉の色が楽しめる

- 日光をたくさん浴びることで、鮮やかな黄色やオレンジへと変化し、紅葉の美しさを堪能できる。

- 特に秋冬の寒暖差が大きい環境では、紅葉の色がより濃くなり、グラデーションが美しくなる。

✅ 初心者でも育てやすい多肉植物

- 多肉植物の中でも比較的丈夫で、管理がしやすい。

- 適切な日照と水やりを心がければ、初心者でも美しい紅葉を楽しむことができる。

- 耐寒性もある程度備えているため、寒冷地でも適切な管理をすれば育てやすい。

✅ インテリアとしても映える美しいフォルム

- コンパクトなサイズ感と整った葉の形が魅力で、室内の観葉植物としても人気が高い。

- 鉢植えで管理しやすく、ベランダや室内でもおしゃれに飾ることができる。

原種と交配種の違いを知り、自分に合ったものを選ぼう!

サクサグラレモスグリーンには、自然のままの魅力を持つ「原種」と、より観賞価値を高めた「交配種」の2つのタイプがあり、それぞれの特徴を理解することで、自分の好みや環境に合ったものを選ぶことができます。

✔ 耐久性があり、自然な姿を楽しみたいなら「原種」がおすすめ!

✔ 紅葉の美しさを重視し、増やして楽しみたいなら「交配種」がぴったり!

どちらのタイプも、適切な環境と管理を行えば、美しい姿を長く楽しむことができます。 サクサグラレモスグリーンの魅力を最大限に引き出し、自分に合った品種を見つけて育ててみましょう!

病気・病害虫対策と培養土の選び方

サクサグラレモスグリーンを健康に育てるためには、病気や害虫の発生を防ぐことが大切です。また、適切な培養土を使用することで、根の健康を維持し、植物の成長を促進することができます。

病気や害虫の被害を最小限に抑え、長く美しい状態を維持するために、適切な対策を取りましょう。

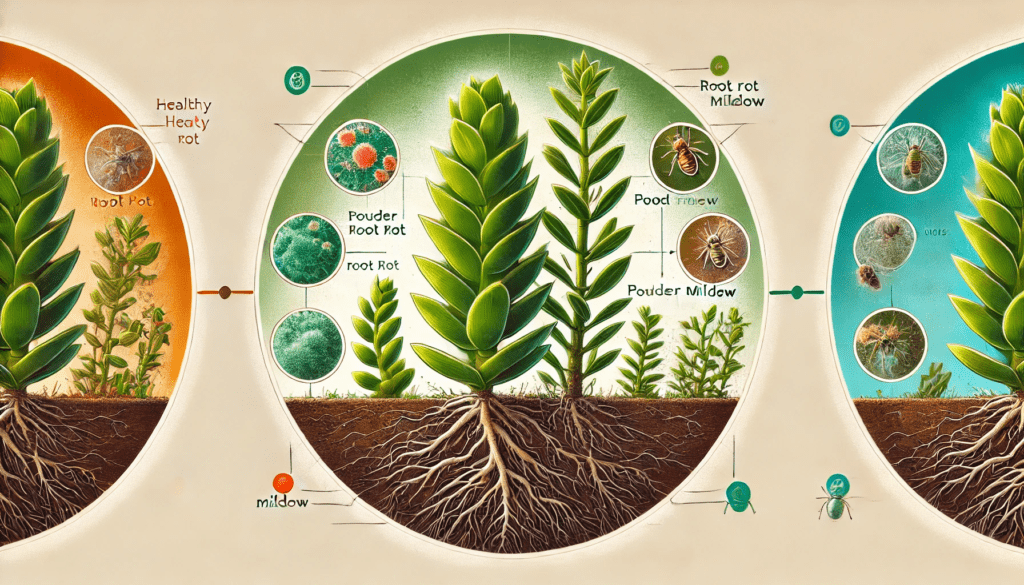

代表的な病気とその対策

サクサグラレモスグリーンがかかりやすい病気の多くは、水やりの管理や環境によって発生します。 ここでは、特に注意すべき病気とその対策について詳しく解説します。

1. 根腐れ(過湿による病気)

⚠ 発生原因

- 水のやりすぎが主な原因。 特に、排水性の悪い土を使っていると、根が常に湿った状態になり、腐敗しやすくなる。

- 通気性の悪い環境では、根に十分な酸素が行き渡らず、根腐れが進行しやすい。

✅ 対策

- 水やりの頻度を減らし、「土が完全に乾いてから」与える習慣をつける。

- 鉢底に軽石や鉢底石を敷き、排水性を向上させる。

- 多肉植物専用の培養土を使用し、過湿を防ぐ。

2. うどんこ病(白い粉状のカビ)

⚠ 発生原因

- 湿気の多い環境で発生しやすく、風通しが悪いとリスクが高まる。

- 特に梅雨時期や、長時間湿った状態が続くとカビが繁殖しやすくなる。

✅ 対策

- 鉢と鉢の間隔を広く取ることで、風通しを良くする。

- 葉に水がかからないようにし、水やりは土の根元に行う。

- うどんこ病が発生したら、早めに病変部分を取り除き、市販のカビ防止スプレーを使用する。

3. カイガラムシ・ハダニ(害虫被害)

⚠ 発生原因

- 乾燥した環境ではハダニが発生しやすく、葉の栄養を吸い取ることで植物が弱ってしまう。

- カイガラムシは葉の裏側や茎の付け根に密集し、べたついた排泄物(甘露)を出すため、病気を誘発する原因にもなる。

✅ 対策

- 葉の裏や茎の付け根を定期的にチェックし、異常があれば早めに対処する。

- ハダニが発生した場合は、霧吹きで葉の表面に水をかけ、湿度を調整する。

- カイガラムシは、綿棒や歯ブラシでこすり落とし、被害が拡大しないようにする。

- 害虫対策として、植物専用の防虫スプレーを使用するのも有効。

最適な培養土の選び方

サクサグラレモスグリーンは「乾燥を好む多肉植物」のため、排水性の良い土を使うことが重要です。 水はけの悪い土を使うと、根腐れを起こしやすくなり、健康に育ちにくくなります。

おすすめの培養土の選び方

✅ 市販の多肉植物用培養土を使用する。

- 多肉植物専用の培養土は、排水性と通気性が良く、サクサグラレモスグリーンの根に適した環境を提供できる。

✅ 自作する場合は、以下の配合がおすすめ。

- 赤玉土(小粒):40% → 水はけを良くし、根の成長を助ける。

- 軽石:30% → 土の通気性を確保し、根腐れを防ぐ。

- 腐葉土:20% → 適度な保水性を持たせ、栄養を供給する。

- くん炭またはバーミキュライト:10% → 病害菌の繁殖を抑え、土壌環境を整える。

✅ 避けるべき土の成分

- ピートモスや腐葉土が多すぎると、水分を保持しすぎて根腐れの原因になりやすいので注意。

- 粘土質の土や、水分を溜め込みやすい土は使用しない。

病害虫対策と培養土の管理が健康な育成のカギ!

✔ 病害虫の予防として、日頃から葉の状態をチェックし、風通しを良くすることが重要。

✔ 水やりの管理を適切に行い、過湿を防ぐことで根腐れを防止できる。

✔ 培養土は排水性の良いものを使用し、根の健康を保つ環境を作る。

✔ 害虫が発生した場合は、早めの対策を行い、被害が広がらないようにする。

サクサグラレモスグリーンを長く美しく育てるためには、「病気・害虫予防」と「適切な培養土の選択」が欠かせません。 日頃からの管理を徹底し、健康な状態を維持していきましょう!

まとめ|サクサグラレモスグリーンと紅葉

記事のポイントをまとめます。

- サクサグラレモスグリーンは紅葉する多肉植物

- 秋から冬にかけて緑から黄色、オレンジへと色が変化する

- 紅葉を促すには十分な日光と寒暖差が必要で、日照時間は最低4〜6時間確保する

- 水やりは秋以降に頻度を減らし、乾燥気味に育てることで紅葉をより鮮やかにできる

- 冬場の最低気温が5℃を下回る地域では、室内に移動し霜や凍結を避ける

- 屋外管理を続ける場合は、不織布やプチプチで鉢を包み、防寒対策を行う

- 植物育成ライトを活用することで、日照時間が不足する室内でも育成が可能

- 排水性の良い培養土を使い、水はけを良くすることで根腐れを防ぐ

- 病害虫対策として、ハダニやカイガラムシを定期的にチェックし、早めに駆除する

- 徒長を防ぐには日照時間を確保し、水やりを控えめにして引き締まった姿を維持する

- 胴切りを行うことで、徒長した株の形を整えつつ、新しい株を増やすことができる

- 挿し木や葉挿しで増やしやすく、適切な乾燥時間と水やり管理が成功のポイント

- 霜や雨ざらしに弱いため、冬場や長雨の時期は軒下や屋根付きのスペースで管理する

- 原種と交配種があり、原種は耐久性が高く、交配種は紅葉が鮮やかで成長が早い

- 地植えは根の広がりが良く管理の手間が少ないが、移動ができず寒さ対策が必要

- 鉢植えは環境に応じて移動できるため、寒さや直射日光を避けながら管理しやすい

コメント