玉蛋白は、ぷっくりとした丸みのある葉と柔らかい緑色が魅力の多肉植物。

耐寒性があり、比較的丈夫なため、初心者にも育てやすい品種として人気が高いです。

しかし、適切な育て方を知らないと、徒長して形が崩れたり、病気・病害虫の被害を受けたりすることも。

本記事では、玉蛋白の特徴や育て方、増やし方、病気対策、冬越しのポイントなどを徹底解説。

日当たりや水やりのコツ、直射日光の管理、交配の方法まで詳しく紹介します。さらに、屋外と室内の置き場所の違いや、紅葉を楽しむためのコツも解説。

これから玉蛋白を育てたい方や、元気に育てるコツを知りたい方に向けて、具体的な管理方法をわかりやすく紹介するので、ぜひ最後までチェックしてください。

記事のポイント

- 玉蛋白の基本的な特徴や育て方

- 徒長や病気・病害虫を防ぐ管理方法

- 葉挿し・挿し木・交配による増やし方

- 冬越しや紅葉のための適切な環境管理

玉蛋白の特徴と育て方の基本

- 丸みのある葉と柔らかい緑色の魅力

- 耐寒性と越冬対策のポイント

- 玉蛋白の別名と学名、自生地

- 屋外と室内、どこに置くべき?

- 水やりの頻度と方法、季節ごとの管理

- 土と培養土の選び方、肥料の与え方

- 直射日光と日陰、日当たりの注意点

- よくある質問と回答

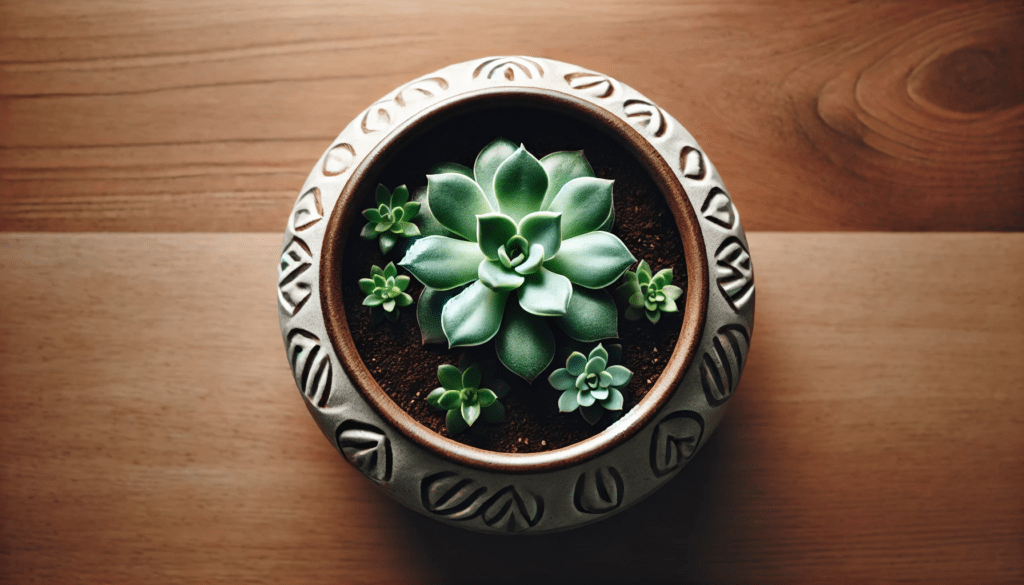

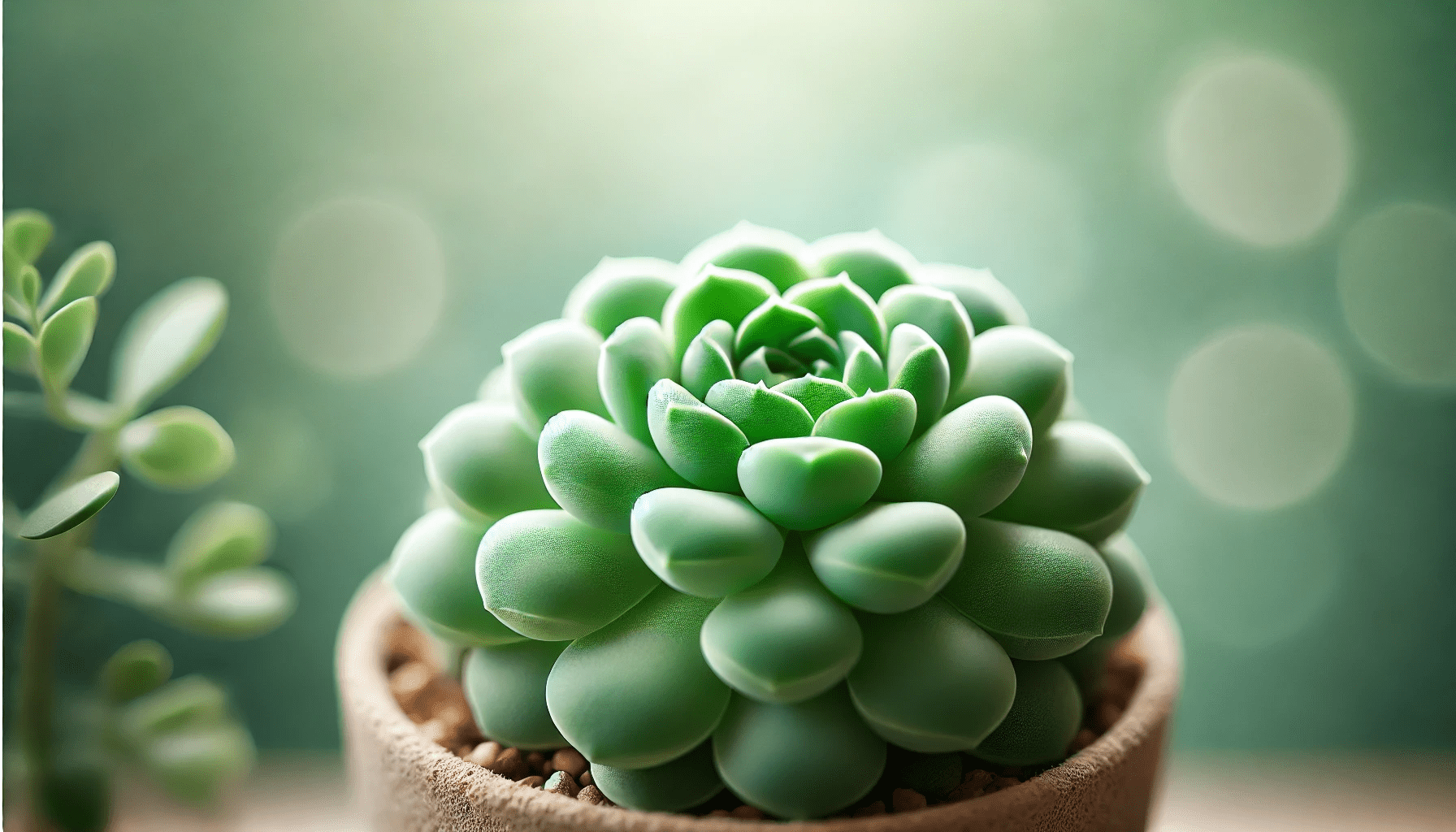

丸みのある葉と柔らかい緑色の魅力

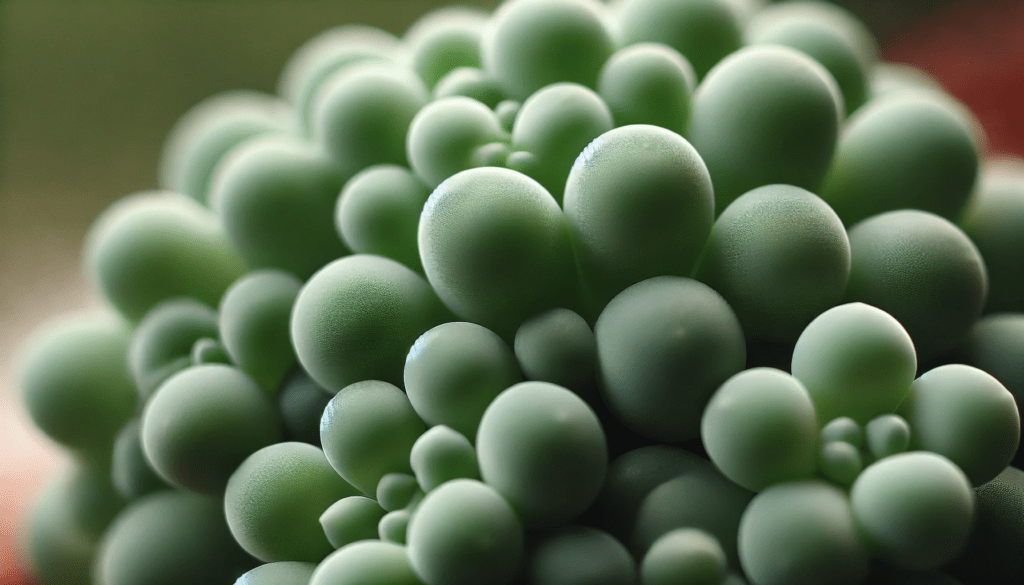

玉蛋白(たまだんぱく)は、ぷっくりとした丸みのある葉と、柔らかい緑色の可愛らしい見た目が特徴の多肉植物です。葉は小さな卵のような形をしており、密集して生えるため、ころんとしたフォルムがより引き立ちます。触るとほんのりと弾力があり、指先に優しく馴染む感触も魅力のひとつです。そのため、多肉植物の中でも特に愛らしく、癒しを与えてくれる品種として人気があります。

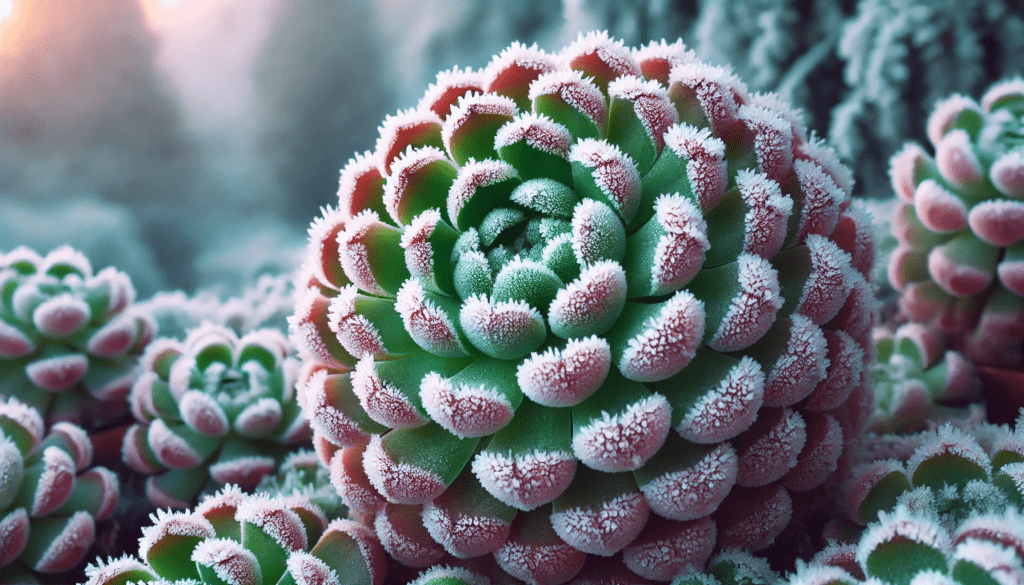

また、葉の表面にはほのかな光沢があり、光を受けると優しく輝くのが特徴的です。さらに、葉の色は季節や日照条件によって変化し、冬になると赤みを帯びる「紅葉」現象が起こることがあります。この紅葉によって、春夏の爽やかなグリーンから、秋冬のほんのりピンクがかった色へと変化し、季節ごとに異なる表情を楽しめるのも玉蛋白の魅力の一つです。

インテリアグリーンとしての魅力

このように、玉蛋白は観葉植物としても優秀で、室内でも比較的育てやすい点が特徴です。小ぶりな鉢に植えてデスクや窓辺に飾れば、ちょっとした空間を彩るおしゃれなアクセントになります。

特に、シンプルな白やベージュの鉢に植えると、葉の柔らかい緑色が際立ち、ナチュラルな雰囲気を演出できます。多肉植物は一般的に無機質な印象を持たれることもありますが、玉蛋白のフォルムと色合いは、柔らかさや温かみを感じさせるため、インテリアとしての適応力が高い点も人気の理由です。

育てる際の注意点

しかし、葉がぷっくりとしている分、水分を多く蓄える性質があるため、水のあげすぎには注意が必要です。特に、水分過多は根腐れの原因になるため、土が完全に乾いてから適量を与えることが大切です。

また、玉蛋白は比較的丈夫な多肉植物ですが、直射日光に長時間当たると葉が傷んでしまうことがあるため、適度な日陰を作ることが重要です。特に夏場の強い日差しは葉焼けを引き起こす可能性があるため、レースカーテン越しの光や半日陰での管理が推奨されます。

このように、玉蛋白は適切な管理をすれば、四季折々の変化を楽しみながら美しく育てることができる多肉植物です。初めて育てる方にもおすすめの品種なので、ぜひその魅力を堪能してみてください。

耐寒性と越冬対策のポイント

玉蛋白は、比較的耐寒性のある多肉植物ですが、極端な寒さや霜には弱いという一面も持っています。原産地である南アフリカやメキシコの高地では、昼夜の寒暖差が激しい環境で育つため、ある程度の寒さには適応しています。しかし、日本の冬は気温が5℃以下になると生育が鈍くなり、0℃を下回ると葉や茎が凍傷を負うリスクが高まります。

そのため、冬場の管理方法を工夫し、適切な越冬対策を行うことが重要です。気温が下がる時期になったら、以下のポイントを意識して管理しましょう。

1. 室内に取り込む(最も安全な方法)

気温が5℃を下回るときは、屋外ではなく室内で管理するのが最適です。特に寒冷地では、冬の間は室内に置くのが基本になります。

✔ おすすめの置き場所

- 日当たりの良い窓際(特に南向きの窓がおすすめ)

- 寒さが入りにくい室内の棚やテーブルの上

- 夜間の冷気を避けるため、窓際には断熱材やカーテンを活用

✔ 注意点

- 暖房の風が直接当たる場所は避ける(乾燥しすぎると葉が傷む)

- 急激な温度変化を避け、徐々に室温に慣らす

- 日照時間が足りない場合は、植物育成ライトを活用するのも有効

2. 屋外で冬越しする場合の対策

屋外での管理を続けたい場合は、霜や冷たい風を防ぐ工夫が必要です。完全な耐寒性はないため、防寒対策なしでの冬越しは避けましょう。

✔ 屋外での防寒対策

- 寒冷紗や不織布で覆い、霜を防ぐ

- ビニール温室を活用し、冷気から守る

- 軒下や風の当たりにくい場所に移動する

✔ 特に注意すべき点

- 霜に直接当たると葉がダメージを受けやすいため、屋外管理は慎重に

- 強い寒風が当たると乾燥しすぎて葉がしわしわになることもある

- 地植えしている場合は、株元に敷きワラやマルチングを施して保温する

3. 水やりを控えて根腐れを防ぐ

冬場は玉蛋白が休眠期に入るため、水を与えすぎると根腐れを引き起こすことがあります。根が活動を休止している時期に水分が多すぎると、根が傷みやすくなり、枯れる原因になります。

✔ 冬の水やりのポイント

- 土が完全に乾いてから、ごく少量の水を与える(頻度は月に1回程度が目安)

- 朝の暖かい時間帯に水やりをする(夜間の冷え込みで凍結を防ぐ)

- 葉に水がかからないように注意する(低温で蒸発しにくく、カビの原因になる)

✔ やってはいけないこと

- 冬でも定期的に水を与え続ける(根腐れの原因)

- 夜間に水をあげる(冷え込みで土が凍結しやすくなる)

冬を乗り越えれば、春には元気に成長!

玉蛋白は耐寒性があるとはいえ、過度な寒さや霜には弱いため、冬場の管理には十分な注意が必要です。

屋外管理の場合は防寒対策をしっかり行い、できる限り室内で管理するのがベストです。また、水やりの頻度を抑え、冬越ししやすい環境を整えることで、春には再び元気に成長し始めます。

しっかりとした冬越し対策を行い、一年を通して美しい玉蛋白を楽しみましょう!

玉蛋白の別名と学名、自生地

玉蛋白には、いくつかの別名があり、地域や分類の違いによって異なる名称で呼ばれることがあります。 例えば、「ペキュリアリス」や「Pachyphytum oviferum」という名前もその一つです。特に学名は植物の分類上の重要な指標となるため、玉蛋白をより深く理解するためには、その名称の由来を知ることが大切です。

学名の由来と意味

玉蛋白の学名は、**Pachyphytum oviferum(パキフィツム・オヴィフェルム)**です。この名前には、植物の特徴を表す意味が込められています。

- Pachyphytum(パキフィツム):ギリシャ語で「太い葉」を意味する

- Oviferum(オヴィフェルム):「卵を持つような」という意味

この学名が示す通り、玉蛋白はぷっくりとした厚みのある葉を持ち、そのフォルムが小さな卵のように見えることが特徴です。多肉植物の中でも特に肉厚でふっくらとした形状をしており、その愛らしい見た目から多くの人々に親しまれています。

また、「玉蛋白」という和名も、見た目の特徴に由来しています。 「玉」は丸みを帯びた形状、「蛋白」は卵の白身を連想させることから、葉の質感や色味を表した名称となっています。

玉蛋白の自生地と生息環境

玉蛋白の原産地は、メキシコの高地や南アフリカの乾燥した岩場にあります。これらの地域では、昼と夜の寒暖差が非常に大きく、降水量が少ない乾燥地帯が広がっています。

この環境の特徴は以下の通りです。

- 気温差が激しい(昼間は暑く、夜間は冷え込む)

- 乾燥した岩場に生育する(水はけが良く、湿気が少ない)

- 強い日差しを受けることが多いが、適度な日陰もある

こうした厳しい環境に適応するため、玉蛋白は水分を葉に蓄える能力が高く、乾燥に非常に強い多肉植物へと進化しました。

自生地を考慮した日本での栽培ポイント

玉蛋白の原産地の環境を考慮すると、日本で栽培する際も、以下の点に気を付けることが重要です。

✔ 風通しの良い場所で管理する(蒸れを防ぐ)

✔ 強い直射日光は避けつつ、適度な日照を確保する(室内なら南向きの窓辺が理想)

✔ 過度な水やりを避け、土がしっかり乾いてから与える(多湿を防ぐため)

✔ 寒さにはやや弱いため、冬は室内で管理する(特に0℃以下は避ける)

このように、原産地に近い環境を再現することで、より健康的に育てることができます。 日本の気候では湿度が高くなりがちなので、水はけの良い土を使用し、風通しの良い場所で管理することが、玉蛋白を元気に育てるポイントです。

玉蛋白は、その可愛らしい見た目だけでなく、過酷な環境にも適応できるたくましさを持つ多肉植物です。しっかりと環境を整えてあげることで、美しい姿を長く楽しむことができるでしょう。

屋外と室内、どこに置くべき?

玉蛋白を育てる際には、「屋外で育てるか、室内で育てるか」を慎重に考えることが重要です。それぞれの環境にはメリットとデメリットがあり、最適な環境を選ぶことで、より健康に育てることができます。 自分のライフスタイルや栽培環境を考慮し、適切な管理方法を選びましょう。

屋外で育てる場合のポイント

玉蛋白は日当たりと風通しが重要な多肉植物です。屋外で管理すると、自然の光や風を受けることで丈夫に育ちやすくなりますが、環境によってはリスクも伴います。

メリット

✔ 日当たりが良いため、健康的に成長しやすい

→ 適度な光を浴びることで、茎が締まり、しっかりとした形に育つ。

✔ 風通しが良く、蒸れにくい

→ 風があることで水分が適度に蒸発し、カビや根腐れを防ぐことができる。

✔ 自然な気温変化があるため、紅葉しやすく色の変化を楽しめる

→ 秋冬の寒暖差により、葉がほんのりピンク色に紅葉しやすくなる。

デメリット

⚠ 霜や強い日差しによるダメージを受ける可能性がある

→ 特に夏の直射日光は葉焼けの原因に。真夏は遮光ネットなどを利用するのが理想。

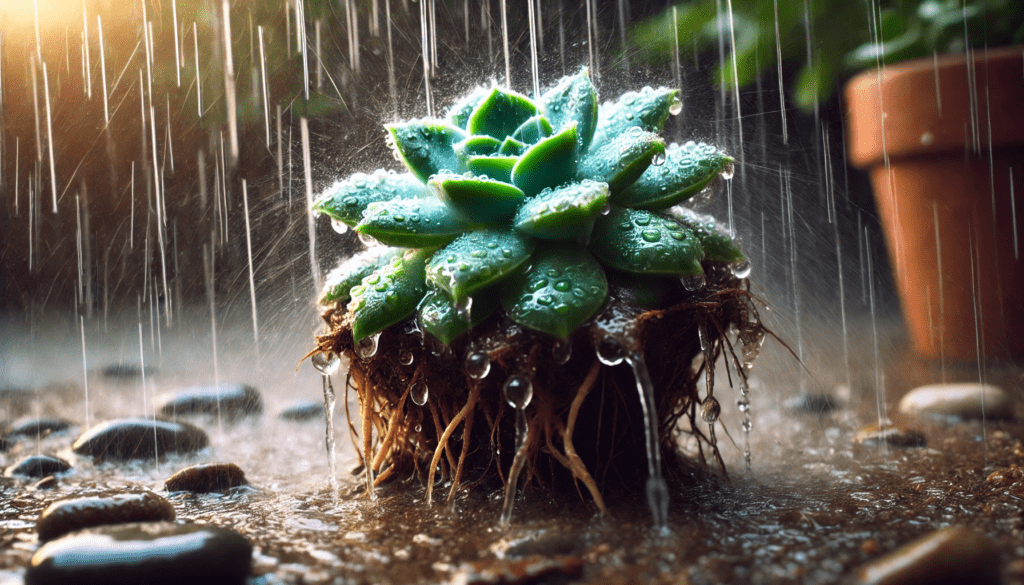

⚠ 雨ざらしにすると根腐れや病気のリスクが高まる

→ 多肉植物は水をため込む性質があるため、長時間の雨に当たると過湿になりやすい。

⚠ 冬は室内に取り込む必要がある

→ 耐寒性はあるが、気温5℃以下になると生育が鈍くなるため、冬場は室内で管理する方が安全。

→ 屋外で育てる場合は、強すぎる日差しや寒さ、過湿を防ぐための管理が重要!

室内で育てる場合のポイント

室内で管理することで、気温や湿度の変化をコントロールしやすくなるため、初心者にもおすすめです。ただし、適切な日当たりや風通しを確保しないと徒長しやすくなるため、環境を整えることが大切です。

メリット

✔ 温度管理がしやすく、極端な寒さや暑さを防げる

→ 室温が安定しているため、冬の寒さや夏の猛暑から守ることができる。

✔ 雨や霜の影響を受けず、管理が簡単

→ 過湿による根腐れや、霜焼けのリスクを大幅に軽減できる。

✔ インテリアとして楽しめる

→ 見た目が可愛らしく、室内に飾ることでおしゃれなインテリアとしても活用可能。

デメリット

⚠ 日当たりが不足すると徒長(間延び)しやすい

→ 光を求めて茎が細長く伸びてしまい、不格好な形になってしまうことも。

⚠ 風通しが悪いと蒸れやすく、病害虫のリスクが高まる

→ 特に夏場は、こもった湿気が原因でカビや害虫が発生しやすい。

⚠ 日陰が続くと葉の色が薄くなり、紅葉しにくくなる

→ 十分な日光が当たらないと、玉蛋白特有の紅葉が見られない可能性がある。

→ 室内で育てる場合は、日照不足と蒸れに注意し、風通しを良くする工夫が必要!

おすすめの置き場所

玉蛋白は、環境に応じて適切な置き場所を選ぶことが、元気に育てるコツです。 季節や天候に応じて柔軟に管理することで、美しい状態を保つことができます。

屋外の場合

🌿 春~秋は風通しの良い半日陰に置くのが理想。

→ 直射日光を避け、午前中に日が当たり、午後は日陰になるような場所がおすすめ。

🌿 夏は強い日差しを避けるために、遮光ネットを使用する。

→ 過度な直射日光は葉焼けの原因になるため、50%程度の遮光が最適。

🌿 冬は気温が5℃以下になる前に室内へ取り込む。

→ 特に霜が降りる時期は、外に置きっぱなしにしないよう注意!

室内の場合

🏡 南向きの窓際など、日光がよく当たる場所に置くのがベスト。

→ ただし、直射日光が強すぎる場合は、レースカーテン越しの光を利用するのがおすすめ。

🏡 日照不足の場合は、植物育成ライトを活用する。

→ 室内管理で徒長を防ぐためには、LEDライトで補光するのも効果的。

🏡 風通しを確保し、蒸れを防ぐ工夫をする。

→ サーキュレーターを使用し、空気を循環させると病害虫予防にもなる。

まとめ:季節ごとに適切な置き場所を選ぼう!

玉蛋白は、屋外・室内どちらでも育てることができますが、それぞれに適した管理が必要です。 季節に応じて環境を調整し、最適な置き場所を見つけることが、健康的な成長につながります。

✅ 屋外で育てるなら → 春~秋は半日陰、夏は遮光、冬は室内に移動

✅ 室内で育てるなら → 南向きの窓際で管理し、風通しを良くする

育てる環境をしっかり整え、玉蛋白の魅力を存分に楽しみましょう!

水やりの頻度と方法、季節ごとの管理

玉蛋白の健康的な成長には、適切な水やりの頻度と方法が重要です。多肉植物は一般的に葉や茎に水分を蓄える能力が高いため、水を与えすぎると根腐れを引き起こす原因になります。

そのため、季節ごとの成長サイクルに合わせて水やりの量や頻度を調整することが不可欠です。水の管理を適切に行うことで、玉蛋白の美しい形を保ち、長く元気に育てることができます。

季節ごとの水やりのポイント

玉蛋白は季節によって水の吸収量が変わるため、水やりのタイミングを間違えると生育不良や病気の原因になってしまいます。

春・秋(生育期)

春と秋は玉蛋白の成長が最も活発な時期であり、適切な水分を確保することで順調に生育します。しかし、多肉植物は水のあげすぎによる徒長(間延び)を起こしやすいため、土が完全に乾いてから水を与えることが基本です。

✔ 水やりの頻度

→ 1~2週間に1回が目安。土が完全に乾いたことを確認してから与える。

✔ 方法

→ 鉢底から水が流れ出るくらい、しっかりと与え、根全体に水分が行き渡るようにする。

→ 受け皿に水が溜まらないようにし、余分な水は必ず捨てる。

✔ 注意点

⚠ 水を与えすぎると、葉が柔らかくなり徒長しやすくなるため、与える前に葉の張り具合を確認する。

⚠ 生育期とはいえ、連日の雨が続く場合は水やりを控えめにする。

夏(休眠期)

夏は高温多湿の影響で、玉蛋白は成長を抑え、休眠に入ることが多い時期です。 そのため、この時期に水を与えすぎると、根が吸水せずに腐りやすくなるので注意が必要です。

✔ 水やりの頻度

→ 月に1回程度、ごく少量でOK。

✔ 方法

→ 夕方以降の涼しい時間帯に与え、葉や根元が濡れないように注意する。

✔ 注意点

⚠ 気温が30℃を超えるような日は、水を与えずに管理するのがベスト。

⚠ 高温多湿の環境下では、水を与えすぎると蒸れやすく、カビや根腐れの原因になる。

⚠ エアコンの風が直接当たる場所は避け、涼しい環境で管理する。

冬(休眠期)

冬も玉蛋白は成長が鈍り、休眠期に入るため、水の吸収がほとんど行われなくなります。 また、気温が低くなると根が水を吸収しにくくなり、過湿状態になると根が傷んでしまうこともあります。

✔ 水やりの頻度

→ 月に1回程度、または完全に断水するのが理想。

✔ 方法

→ 土が完全に乾いたことを確認してから、ごく少量の水を与える。

→ 水やりは暖かい日中に行い、夜間の冷え込みによる凍結を防ぐ。

✔ 注意点

⚠ 気温が5℃以下の場合は、水やりを控える。

⚠ 根が凍ると枯れてしまうため、寒冷地では完全に断水するのも一つの方法。

水やりのポイント

玉蛋白を元気に育てるためには、水やりの基本をしっかり押さえることが大切です。

✔ 受け皿に水を溜めない(根腐れの原因になるため、必ず捨てる)

✔ 葉に直接水をかけない(腐敗やカビの原因になるため、根元にのみ水を与える)

✔ 水を与えるタイミングは午前中がベスト(夜間の水やりは冷え込みにより根がダメージを受けやすい)

✔ 霧吹きなどで葉に水を与える必要はない(玉蛋白は葉からの吸水を行わないため不要)

玉蛋白の水やりは「控えめ」が基本!

玉蛋白は、水を控えめに育てたほうが健康的に育つ植物です。多肉植物は乾燥に強いため、水やりを忘れてしまうよりも、与えすぎてしまう方がリスクが高いことを理解しておきましょう。

特に初心者の方は、「土が完全に乾いてから水を与える」という基本ルールを守ることが大切です。 また、季節に応じて適切な水やり方法を実践し、元気な玉蛋白を育てましょう!

土と培養土の選び方、肥料の与え方

玉蛋白を健康的に育てるためには、適した土(培養土)を選ぶことが非常に重要です。多肉植物は一般的に根腐れを起こしやすいため、水はけの悪い土を使用すると、根が傷んだり、病気が発生するリスクが高まります。

また、肥料の与え方を間違えると、徒長(間延び)したり、根の成長が悪くなる原因になるため、適切な管理が求められます。 ここでは、玉蛋白に適した培養土の選び方と、正しい肥料の与え方について詳しく解説します。

玉蛋白に適した土の特徴

玉蛋白を元気に育てるためには、以下の3つのポイントを押さえた土を使用することが重要です。

✔ 水はけが良いこと(根腐れを防ぐため)

✔ 適度に栄養分を含んでいること(健康的な成長を促すため)

✔ 通気性が高いこと(根が十分な酸素を吸収できるようにするため)

水はけと通気性のバランスを意識することで、根の健康を維持しやすくなります。 逆に、保水性の高い土や粘土質の土を使用すると、過湿によって根腐れのリスクが高まり、植物が弱ってしまう原因になります。

おすすめの培養土の配合

玉蛋白に適した培養土は、市販の多肉植物用培養土を使用するのが最も簡単です。特に初心者の方には、市販品をそのまま使う方法がおすすめです。

しかし、より理想的な環境を作りたい場合は、自作の培養土を用意するとより適した環境で育てることができます。 自作する場合は、以下の配合が理想的です。

自作の培養土の配合例

🌿 赤玉土(小粒):5割(基本となる土で、水はけと保水性のバランスを保つ)

🌿 鹿沼土(小粒):3割(軽量で通気性が良く、水はけを向上させる)

🌿 くん炭またはパーライト:2割(排水性を高め、根が蒸れにくい環境を作る)

✔ ポイント

- くん炭を加えることで土の通気性が向上し、微生物の働きで根の健康が促進される

- パーライトを加えることで、軽量で水はけの良い環境が作れる

- 水はけをさらに良くしたい場合は、軽石や珪藻土を混ぜてもOK

このような配合にすることで、玉蛋白の根が健康に育ち、成長が促進されます。 逆に、水はけの悪い土を使うと、湿気がこもりやすくなり、根が腐ってしまう原因になるので注意しましょう。

肥料の与え方

玉蛋白は、もともと痩せた土壌でも生育できるため、肥料を多く与える必要はありません。 逆に、肥料を与えすぎると、徒長(間延び)したり、葉が不自然に大きくなる原因になります。

そのため、肥料は適量を守り、生育期にだけ適切に与えることが大切です。

生育期(春・秋)の肥料管理

🌱 2か月に1回程度、薄めた液体肥料を与えるのが理想

→ 多肉植物用の液体肥料または薄めた観葉植物用の肥料を使用する

→ 水やりのタイミングで規定の2~3倍に薄めて与えると、適度な栄養補給ができる

🌱 緩効性肥料(置き肥)を活用するのもOK

→ 春と秋に1回ずつ、緩やかに効く置き肥を少量使用することで、長期間安定した栄養補給が可能

⚠ 注意点

- 肥料を与えすぎると、徒長や根の傷みの原因になるため、過剰な施肥は避ける

- 窒素分が多い肥料は葉を大きくさせすぎるため、控えめにするのがベスト

休眠期(夏・冬)の肥料管理

☀️ 夏(休眠期)

→ 高温多湿で成長が鈍るため、肥料は一切与えない

→ この時期に肥料を与えると、根が肥料焼けを起こしやすくなるため注意が必要

❄️ 冬(休眠期)

→ 気温が低くなると成長が止まるため、肥料は不要

→ 水やりと同じく、肥料を与えすぎると根腐れのリスクが高まるため完全にストップする

まとめ:土と肥料の管理で美しい玉蛋白に育てよう!

玉蛋白は、適切な土と適量の肥料管理を行うことで、美しく健康的に育てることができます。 特に、水はけの良い土を使うことが、根腐れを防ぐ最大のポイントです。

✅ 土は水はけと通気性が良いものを選ぶ(市販の多肉植物用培養土、または赤玉土+鹿沼土+パーライトの配合)

✅ 肥料は控えめに与え、生育期(春・秋)に適量を施す

✅ 休眠期(夏・冬)は肥料を与えず、成長を妨げないようにする

これらのポイントを押さえて管理すれば、玉蛋白は長く美しい姿を保ち、元気に成長します。 土と肥料の管理を適切に行い、理想的な環境で育てましょう!

直射日光と日陰、日当たりの注意点

玉蛋白は適度な日光を好む多肉植物ですが、日照環境が適切でないと、生育に大きな影響を及ぼします。強すぎる直射日光は葉焼けを引き起こし、逆に日当たりが不足すると徒長(間延び)してしまい、見た目が崩れる原因になります。

そのため、玉蛋白に最適な日照環境を整えることが重要です。季節ごとに適した光の量を確保しながら、健康的な成長を促しましょう。

玉蛋白に適した日当たりの条件

季節によって適した日照環境が異なるため、それぞれの時期に適した管理を行うことが重要です。

☀ 春・秋(生育期)

→ 午前中に日が当たり、午後は半日陰になる場所がベスト

→ 柔らかい光を浴びることで、締まった株に育ちやすい

☀ 夏(休眠期)

→ 強い直射日光は避け、風通しの良い半日陰に置く

→ 30℃を超える高温時は、遮光ネットやレースカーテンで光を和らげる

☀ 冬(休眠期)

→ できるだけ日当たりの良い窓辺や屋外の暖かい場所に置く

→ 寒冷地では室内に移動し、植物育成ライトを活用するのも有効

日照管理のポイント

日照環境が適切でないと、玉蛋白の見た目や健康状態に影響を及ぼします。以下のポイントを押さえて、日光管理を行いましょう。

直射日光に当たりすぎると?

⚠ 葉の色が白っぽくなり、葉焼けを起こしてしまう

→ 特に夏場は強烈な紫外線により、葉がダメージを受ける

⚠ 水分が蒸発しやすくなり、葉がしわしわになる

→ 高温による蒸散が激しくなり、水分不足の症状が出る

⚠ 対策として、遮光ネットやレースカーテンを活用する

→ 遮光率50%程度のネットを使用し、適度に光をカットする

日照不足になると?

⚠ 茎が伸びすぎて徒長し、見た目が悪くなる

→ 日光を求めて茎が細長くなり、不格好な形になりやすい

⚠ 葉の間隔が広がり、株の形が崩れる

→ 適度な光を受けないと、葉の成長バランスが崩れやすい

⚠ 成長が遅くなり、弱々しい姿になる

→ 光合成が不足し、栄養を十分に作れなくなる

✅ 対策として、植物育成ライトを活用するのも有効

→ 室内管理で日照が足りない場合は、LEDライトで補光する

最適な置き場所

玉蛋白は、環境によって最適な置き場所を調整することで、健康的に成長し、美しいフォルムを維持することができます。

🌿 屋外管理の場合

✔ 春・秋は風通しがよく半日陰になる場所に置く(午前中の日光が当たる場所がベスト)

✔ 夏は直射日光を避け、遮光ネットを活用(葉焼け防止のため)

✔ 冬は気温が5℃以下になる前に室内に移動(特に霜が降りる時期は要注意)

🏡 室内管理の場合

✔ 南向きの窓際に置くのがベスト(できるだけ長時間日光が当たる場所)

✔ 日照不足の場合は植物育成ライトを活用(特に冬場は補光が重要)

✔ 定期的に鉢の向きを変え、均等に光を当てる(片側だけ伸びるのを防ぐ)

まとめ:適度な日光を確保し、美しい形を保とう!

玉蛋白は、日光の管理次第で株の形や成長状態が大きく変わる多肉植物です。

✅ 春・秋は午前中の日光を浴びせ、午後は半日陰に置く

✅ 夏の強い直射日光は避け、遮光ネットで葉焼けを防ぐ

✅ 冬はできるだけ日光を確保し、補光が必要なら育成ライトを活用する

適度な日光を確保しながら、葉焼けや徒長を防ぐことで、玉蛋白は締まりのある美しい形を維持できます。 季節に応じた適切な日照管理を心がけ、健康的に育てましょう!

よくある質問と回答

Q1. 玉蛋白は初心者でも育てやすいですか?

はい、玉蛋白は初心者でも比較的育てやすい多肉植物の一つです。 基本的なポイントとして、日当たりの確保、水はけの良い土、適度な水やりを守ることで、健康的に育てることができます。

特に水の与えすぎに注意し、休眠期(夏・冬)は水やりを控えめにすることが成功の鍵です。 また、直射日光を避け、半日陰で育てると、徒長せず美しいフォルムを維持できます。

Q2. 玉蛋白の水やりの頻度はどのくらいですか?

水やりの頻度は季節によって変わります。

- 春・秋(生育期): 土が完全に乾いたらたっぷり(1〜2週間に1回が目安)

- 夏(休眠期): 月に1回程度の控えめな水やり

- 冬(休眠期): 基本的に断水、または月に1回以下

多肉植物は乾燥に強く、水やりを忘れても枯れにくいですが、逆に過湿が根腐れの原因になります。 そのため、水やり前に土の乾燥を確認することが大切です。

Q3. 玉蛋白の置き場所はどこが適していますか?

玉蛋白の成長には、適度な日光と風通しが不可欠です。 屋外・室内それぞれの最適な置き場所をチェックしましょう。

✔ 屋外管理(春〜秋):風通しの良い半日陰(午前中の日光、午後は日陰が理想)

✔ 室内管理(冬場や日照不足の環境):南向きの窓際、または植物育成ライトの使用がおすすめ

⚠ 夏場は強い直射日光を避け、遮光ネットを利用すると葉焼けを防げます。

⚠ 冬は5℃以下になったら室内へ移動し、寒さ対策を行いましょう。

Q4. 玉蛋白が徒長してしまいました。元に戻せますか?

徒長してしまった部分は元には戻りませんが、仕立て直し(胴切り)をすることで、美しいフォルムに整えることが可能です。

✔ 徒長の対処法

- 茎を適切な位置でカットし、乾燥させる(2〜3日陰干し)

- 乾燥後、清潔な土に挿し木として植える

- 発根するまでは水やりを控えめに管理する

- 親株の切り口から新芽が出てくるのを待つ

⚠ 徒長の原因は「日照不足・水やり過多・肥料の与えすぎ」の可能性が高いので、環境を見直しましょう!

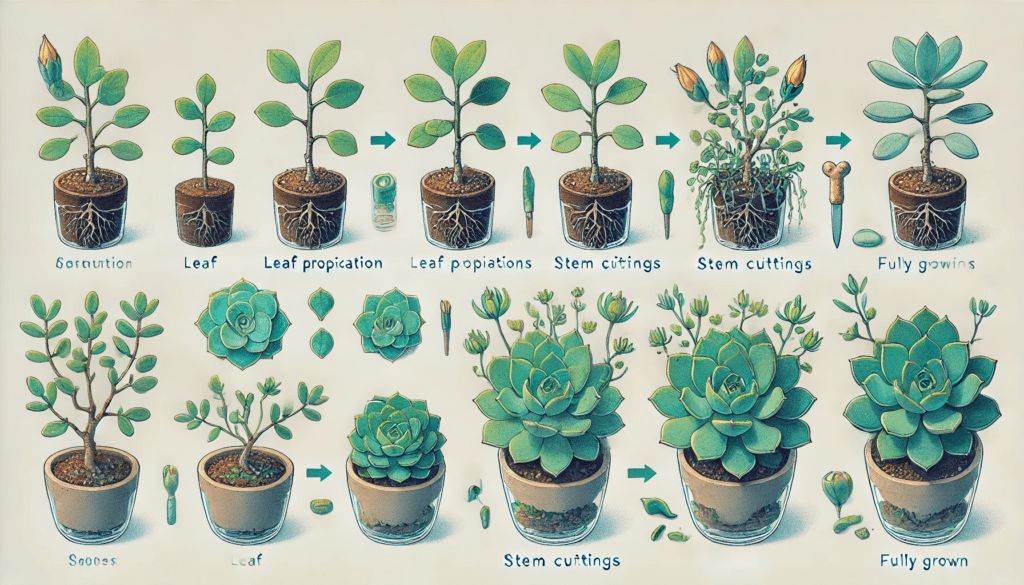

Q5. 玉蛋白の増やし方は?

玉蛋白は、「葉挿し」「挿し木」「胴切り」の3つの方法で増やせます。

✔ 初心者向け:「葉挿し」

→ 落ちた葉を乾燥させ、土の上に置くと発根・発芽

✔ 成長した株向け:「挿し木」

→ 茎をカットして乾燥後、新しい土に挿す

✔ 徒長した株の仕立て直し:「胴切り」

→ 長く伸びすぎた茎をカットし、親株と子株の両方を育成

⚠ どの方法も「切り口をしっかり乾燥させること」が成功のポイントです。

Q6. 玉蛋白の冬越し対策はどうすればいいですか?

玉蛋白は比較的耐寒性がありますが、0℃以下では凍害を受ける可能性があるため、冬越し対策が必要です。

✔ 理想の管理方法

✅ 室内に取り込む(気温5℃以下で移動)

✅ 日当たりの良い窓辺に置く(徒長防止のため)

✅ 水やりは月1回以下に抑える(根腐れ防止)

⚠ 屋外管理する場合は、不織布やビニールで防寒対策を行いましょう!

Q7. 玉蛋白の葉がシワシワになったのはなぜ?

葉がシワシワになる原因は「水不足」または「根腐れ」の可能性があります。

✔ 水不足のサイン

- 葉にハリがなく、乾燥している

- 土が完全に乾燥している

→ 水を適量与えれば回復することが多い

✔ 根腐れのサイン

- 葉が黒ずんでいる、異臭がする

- 茎がぐらついている

→ 根腐れが進行している場合は、健康な部分を切り取り、挿し木で再生を試みる

Q8. 玉蛋白に虫がついてしまいました。どうすればいいですか?

玉蛋白にはカイガラムシやハダニが発生しやすいため、早めに対処しましょう。

✔ カイガラムシの対策

✅ 見つけたらブラシや歯ブラシでこすり落とす

✅ アルコールを含ませた綿棒で拭き取る

✅ 発生が多い場合は、殺虫剤(オルトランなど)を使用する

✔ ハダニの対策

✅ 葉水をして発生を防ぐ

✅ 風通しを良くし、乾燥しすぎないようにする

✅ 専用の殺ダニ剤で駆除する

Q9. 玉蛋白を交配してオリジナル品種を作れますか?

はい、玉蛋白は他のパキフィツム属やエケベリア属と交配が可能です!

✔ 交配の流れ

- 開花期(春〜初夏)に同時開花する品種を選ぶ

- 雄しべの花粉を採取し、別の花の雌しべに付ける

- 人工受粉を行い、種ができるのを待つ

- 採取した種を清潔な土で発芽させる

⚠ 交配の成功率は低いため、複数回チャレンジが必要!

Q10. 玉蛋白の紅葉はどうすれば綺麗になりますか?

玉蛋白は**寒暖差がある環境で葉が赤みを帯びる(紅葉する)**ため、適切な管理が必要です。

✔ 紅葉を促すポイント

✅ 秋〜冬に気温差のある環境で育てる(5〜15℃が理想)

✅ 日光を適度に当てる(直射日光は避ける)

✅ 水やりを控えめにしてストレスを与える

⚠ 寒すぎると凍害のリスクがあるため、気温管理には注意!

これらのポイントを押さえれば、玉蛋白をより美しく健康的に育てることができます。 ぜひ参考にして、玉蛋白栽培を楽しんでください!

玉蛋白の増やし方と仕立て直しのコツ

- 葉挿し・挿し木・胴切りの方法

- 徒長を防ぐ管理と仕立て直し

- 地植えと鉢植えの違いとポイント

- 冬越しの注意点と霜対策

- 雨ざらしでも育つ?気をつけること

- 病気・病害虫の対策と健康管理

- 交配式でオリジナル品種を作るには?

葉挿し・挿し木・胴切りの方法

玉蛋白は、葉挿し・挿し木・胴切りのいずれかの方法で増やすことができます。それぞれの方法に適したタイミングや条件があり、株の状態や増やしたい量によって適切な方法を選ぶことが重要です。

初心者におすすめなのは「葉挿し」、徒長した株を整えながら増やす場合は「胴切り」、すでに茎がしっかりしている株には「挿し木」がおすすめです。

1. 葉挿しの方法(初心者向け)

葉挿しは、落ちた葉や摘み取った葉から新しい芽を育てる方法で、初心者でも比較的簡単に挑戦できます。 1枚の葉から新しい株を増やせるため、省スペースで栽培できる点も魅力です。

葉挿しの手順

✔ 健康な葉を選ぶ

→ 病気や傷のない葉を用意し、付け根から丁寧に取り外す。

✔ 数日乾燥させる

→ 直接土に植えるのではなく、日陰で2~3日乾燥させ、切り口を塞ぐ。

✔ 水はけの良い土に置く

→ 培養土の上に葉を寝かせるように置き、埋め込まない。

✔ 発根を待つ

→ 1~2週間で根が出てくるため、それまでは水やりを控える。

✔ しっかり根付いたら鉢上げ

→ 成長が進んだら、小さな鉢に移し、通常の管理を行う。

葉挿しのポイント

⚠ 乾燥させずに植えると腐るため、必ず乾燥期間を設ける。

⚠ 発根するまでは水を与えず、湿気を避ける。(湿度が高すぎるとカビの原因に)

⚠ 直射日光は避け、明るい日陰で管理する。

2. 挿し木の方法(成長した株向け)

挿し木は、茎の一部を切り取って新しい株を育てる方法です。 すでに茎がしっかりした株に適しており、徒長した株のリセットにも有効です。

挿し木の手順

✔ 健康な茎を選ぶ

→ 葉が密集している部分を5~10cm程度の長さでカットする。

✔ 数日乾燥させる

→ 切り口が乾くまで1~2日陰干しし、カビや腐敗を防ぐ。

✔ 水はけの良い土に挿す

→ 水はけの良い培養土に挿し、直立するように固定する。

✔ 根が出るまで水を控える

→ 発根するまで約1~2週間、乾燥気味に管理する。

✔ 発根後は通常の管理へ

→ 新しい葉が出始めたら、水やりを再開する。

挿し木のポイント

⚠ 茎を切る際は清潔なハサミを使い、切り口が腐らないようにする。

⚠ 水やりは控えめにし、発根するまでは乾燥気味に育てる。

⚠ 直射日光は避け、明るい日陰で管理する。

3. 胴切りの方法(仕立て直しにも活用可)

胴切りは、徒長してしまった株の形を整えながら増やせる方法です。 親株の切り口から新芽が出るため、1つの株を2つ以上に増やすことができます。

胴切りの手順

✔ 徒長した茎をカットする

→ 長く伸びすぎた茎をハサミで切り取り、上部を新しい株として利用する。

✔ 切り口を乾燥させる

→ 風通しの良い日陰で2~3日乾燥させる。

✔ 水はけの良い土に植える

→ 乾燥後、水はけの良い土に植え付ける。

✔ 発根を待つ

→ 1~2週間で根が出るので、水やりを控えながら管理する。

胴切りのポイント

⚠ 徒長してしまった株の再生に最適な方法。

⚠ 親株の切り口から新芽が出るため、二株に増やせる。

⚠ 発根するまでは水を控えめにし、腐敗を防ぐ。

どの増やし方が最適?それぞれの特徴を比較!

| 方法 | 難易度 | 必要な材料 | 成長の速さ | 最適な状況 |

|---|---|---|---|---|

| 葉挿し | ★☆☆(簡単) | 健康な葉、土 | やや遅め | 初心者向け、省スペースで増やしたい時 |

| 挿し木 | ★★☆(中級) | 健康な茎、土 | 比較的早い | 徒長した株のリセット、新しい株を作りたい時 |

| 胴切り | ★★☆(中級) | 成長した株、土 | 比較的早い | 形を整えつつ増やしたい時 |

まとめ:目的に応じた方法を選ぼう!

玉蛋白は、適切な方法を選べば簡単に増やすことができる多肉植物です。

✅ 初心者なら「葉挿し」が最適!(時間はかかるが手間が少ない)

✅ すでに茎が成長しているなら「挿し木」がおすすめ!(発根しやすく、比較的早く増える)

✅ 徒長した株を整えたいなら「胴切り」!(形を整えつつ、親株も利用できる)

それぞれの特性を活かし、自分に合った方法で増やしてみましょう!

徒長を防ぐ管理と仕立て直し

徒長(とちょう)とは、植物がひょろ長く間延びしてしまう現象で、多肉植物にとって大敵です。特に玉蛋白は、葉のぷっくりとした形が特徴的な植物のため、徒長するとバランスが崩れ、美しさが損なわれてしまいます。

徒長するとどうなる?

⚠ 葉と葉の間隔が広がり、茎が不自然に伸びる

⚠ 茎が細くなり、重みで倒れやすくなる

⚠ 株全体が弱々しくなり、病害虫のリスクが高まる

徒長は一度起こると自然には元に戻らないため、早めの予防と対策が重要です。適切な日当たり・水やり・肥料管理を徹底し、締まった形の玉蛋白を育てましょう。

徒長の主な原因

徒長の原因は、主に以下の3つです。これらの条件を改善することで、徒長を防ぐことができます。

1. 日照不足(最も多い原因)

☀ 暗い場所に置くと、光を求めて茎が伸びる

☀ 日光が足りないと、葉の色が薄くなり、締まりのない株になってしまう

2. 水の与えすぎ

💧 過剰な水分が細胞を膨張させ、茎が間延びしてしまう

💧 特に休眠期(夏・冬)に水を与えすぎると、成長バランスが崩れやすい

3. 肥料の過剰供給

🌿 栄養過多により、不自然に成長が促進される

🌿 窒素分の多い肥料を与えすぎると、葉が大きくなりすぎてバランスが悪くなる

徒長を防ぐ方法

玉蛋白を美しく引き締まった形に育てるために、以下の管理方法を意識しましょう。

1. 十分な日光を確保する(最も重要!)

✅ 屋外管理が可能な場合

✔ 春・秋は南向きの場所に置き、十分な日光を確保する

✔ 真夏の直射日光は葉焼けを防ぐために半日陰へ移動

✅ 室内管理の場合

✔ 南向きの窓際で管理し、日光を確保する

✔ 日照不足なら、植物育成ライトを活用する

⚠ 日照不足は徒長の最大の原因!毎日2~4時間は光を当てるのが理想。

2. 適度な水やりを心がける

💦 生育期(春・秋):土が完全に乾いたらたっぷりと水やりをする

💦 休眠期(夏・冬):水やりを控えめにし、月1回程度に調整

⚠ 土が湿ったままの状態が続くと徒長しやすくなるため、水やり前に必ず土の乾燥具合をチェック!

3. 肥料を控えめにする

🌱 生育期(春・秋):薄めの液肥を2か月に1回程度与える

🌱 休眠期(夏・冬):肥料は一切与えない

⚠ 肥料を多く与えると、茎だけが伸びてしまうので、控えめに!

4. 仕立て直し(胴切り)を活用する

もしすでに徒長してしまった場合は、「胴切り」して形を整えるのが効果的です。

✔ 徒長した茎を適当な位置でカットする

✔ カットした上部は数日乾燥させた後、新しい土に植える

✔ 切り口から新芽が出てくるため、元の株も再生可能!

⚠ 胴切り後の管理ポイント

- 切り口が完全に乾燥するまで植え付けない(2~3日陰干しする)

- 発根するまでは水やりを控え、乾燥気味に管理する

まとめ:適切な管理で徒長を防ぎ、玉蛋白を美しく育てよう!

徒長は一度起こると元に戻らないため、日当たり・水やり・肥料管理を見直し、早めの対策を取ることが重要です。

✅ 日光不足を防ぐ(毎日2~4時間の光が理想)

✅ 適度な水やりを徹底(休眠期は控えめに)

✅ 肥料は最低限に抑え、過剰に与えない

✅ 徒長した場合は、胴切りで仕立て直す

適切な管理を行えば、玉蛋白はぷっくりとした美しいフォルムを維持しながら、健康的に成長します! 日々のケアを大切にしながら、玉蛋白の魅力を存分に楽しみましょう!

地植えと鉢植えの違いとポイント

玉蛋白は地植え・鉢植えのどちらでも育てることができますが、それぞれにメリットと注意点があるため、自分の栽培環境や管理のしやすさを考慮して適切な方法を選ぶことが大切です。

地植えの特徴とポイント

✔ メリット

- 広いスペースでのびのび育つため、株が大きく成長しやすいです。

- 土の保水性・排水性を調整しやすく、根が健康に育ちます。

- 基本的に水やりの頻度が少なく済み、管理の手間を減らせます。

✔ デメリット・注意点

- 気温変化の影響を受けやすく、冬場の寒さ対策が必要です。

- 長時間の直射日光に当たると、葉焼けを起こす可能性があります。

- 根が広がると移植が難しくなるため、植える場所を慎重に選ぶ必要があります。

✔ 適した環境

- 日当たりと風通しの良い半日陰が理想です。

- 水はけの良い土壌を選び、必要に応じて砂やパーライトを混ぜましょう。

- 寒冷地では冬に防寒対策ができる環境を確保することが重要です。

鉢植えの特徴とポイント

✔ メリット

- 移動が可能なため、気温や天候に合わせて管理しやすいです。

- 水やりや土の管理がしやすく、病害虫のリスクを抑えやすいです。

- 成長をコントロールしやすく、コンパクトなサイズで育てられます。

✔ デメリット・注意点

- 鉢のサイズが限られるため、大きく育ちにくいです。

- 水分管理が必要で、特に夏場は乾燥に注意が必要です。

- 鉢底の排水性が悪いと根腐れの原因になるため、適切な管理が求められます。

✔ 適した環境

- 屋外では半日陰、室内では南向きの窓際が最適です。

- 水はけの良い土を使用し、鉢底に軽石を入れて排水性を高めましょう。

- 気温が5℃以下になる冬場は、室内に移動して管理するのが望ましいです。

どちらの方法にもメリットがあるため、自分のライフスタイルや栽培環境に合わせて選ぶことが大切です。初心者には管理がしやすい鉢植えが適していますが、寒さや直射日光の対策をしっかり行えば地植えでも元気に育てることができます。

冬越しの注意点と霜対策

冬場の管理は、玉蛋白の健康を左右する重要なポイントです。 玉蛋白は比較的耐寒性のある多肉植物ですが、極端な冷え込みや霜には弱いため、適切な冬越し対策を行う必要があります。

特に、気温が5℃以下になると成長が鈍くなり、0℃を下回ると葉や茎が凍結し、ダメージを受ける可能性が高まります。 霜が付着すると組織が傷みやすく、回復が難しくなるため、冬の管理は慎重に行うことが大切です。

冬越しのポイント

玉蛋白を安全に冬越しさせるためには、以下の管理を徹底しましょう。

✅ 室内に取り込むのが理想(気温5℃以下は要注意)

→ 特に寒冷地では、冬の間は室内管理がベスト。 気温が5℃を下回ると休眠状態に入り、0℃を下回ると凍害を受ける可能性があるため、寒冷地では必ず室内に移動しましょう。

✅ 日光を確保する(窓際や暖かい場所に置く)

→ 室内管理の場合でも、できるだけ日当たりの良い窓辺に置き、日光を確保することが重要。 日照不足が続くと徒長の原因になるため、植物育成ライトを活用するのも有効な対策です。

✅ 水やりを減らす(月に1回以下に抑える)

→ 冬は休眠期に入るため、根の活動が低下し、水分をほとんど必要としません。 水を与えすぎると根腐れの原因になるため、完全に土が乾いてから少量だけ与えるのが基本です。

✅ 霜対策を行う(屋外なら不織布やビニールを活用)

→ どうしても屋外で管理する場合は、霜や寒風から守るために、不織布やビニールを活用し、保温対策を施しましょう。

屋外での冬越し方法

屋外で冬越しさせる場合は、以下の対策を徹底することでダメージを軽減できます。

🏡 軒下や寒風を避けた場所に移動

✔ 風が直接当たらない軒下や、壁際に鉢を移動させると寒さを和らげることができる。

✔ 霜が降りる場所を避け、なるべく暖かい場所を選ぶ。

🛡️ 不織布をかけることで保温効果を高める

✔ 寒冷地や冷え込みが厳しい地域では、不織布や防寒シートを活用し、寒さから守る。

✔ 夜間の気温低下が著しい場合は、特に保温対策を強化することが大切。

🌨 霜が降りる前に夜間は寒冷紗などで覆う

✔ 霜は葉にダメージを与えやすいため、特に夜間は寒冷紗やビニールを活用し、直接霜がつかないようにする。

✔ ただし、密閉しすぎると蒸れの原因になるため、適度に通気性を確保することも重要。

まとめ:寒冷地では室内管理がベスト!

玉蛋白は比較的耐寒性があるとはいえ、0℃以下の環境では凍結によるダメージを受けやすくなるため、寒冷地では基本的に室内管理が最も安全です。

✅ 気温5℃以下になったら室内に移動するのが理想。

✅ 室内管理でも日光不足にならないように、南向きの窓際に置く。

✅ 冬場の水やりは極力控え、月に1回以下に抑える。

✅ 屋外で管理する場合は、霜や寒風から守るために不織布やビニールで保護する。

適切な冬越し対策を行い、春には元気な姿で成長を再開できるように管理しましょう!

雨ざらしでも育つ?気をつけること

玉蛋白は比較的丈夫な多肉植物ですが、雨ざらしの環境では根腐れや病気のリスクが高まるため、適切な管理が必要です。 特に長期間の降雨や梅雨時期は、過湿によるダメージを受けやすくなります。

雨ざらしで育てるメリット

✔ 自然の雨で水分補給ができるため、水やりの手間が減ります。

✔ 風通しの良い環境なら、葉が引き締まり丈夫に育ちやすいです。

✔ 適度な環境ストレスが紅葉を促し、美しい色合いを楽しめます。

雨ざらしで育てる際のリスクと注意点

⚠ 長期間の雨は根腐れの原因になります。

→ 水はけの良い土と鉢を使用し、排水を確保することが不可欠です。

⚠ 葉が濡れたままだと病気やカビが発生しやすくなります。

→ 風通しを良くし、雨の後は葉が早く乾くよう管理することが大切です。

⚠ 霜が降りる時期の雨は、葉や茎が凍結するリスクがあります。

→ 冬場は雨ざらしを避け、寒冷地では室内管理を推奨します。

雨ざらし栽培を成功させるポイント

🌿 水はけの良い場所を選ぶ(傾斜のある地面や高台が理想)

🌿 鉢植えの場合は、雨が降りすぎる日は移動させるのが安心です。

🌿 長雨が続く時期は、不織布やビニールで覆い湿気を防ぎます。

🌿 地植えなら、水はけの良い土壌を作り、軽石や砂を混ぜましょう。

玉蛋白は乾燥に強い植物のため、雨ざらしで育てる場合は適切な水はけ対策が欠かせません。根腐れや病気のリスクを減らすため、長時間の雨に晒さないよう注意しながら育てましょう。

病気・病害虫の対策と健康管理

玉蛋白は比較的丈夫な多肉植物ですが、管理を誤ると病気や害虫の被害を受けることがあります。 特に、湿度が高すぎる環境や風通しの悪い場所では、カビや害虫が発生しやすくなるため、適切な管理が不可欠です。

病害虫の被害を未然に防ぎ、健康的に育てるためには、日々の観察と環境管理が重要になります。ここでは、玉蛋白がかかりやすい病気と害虫、対策方法について詳しく解説します。

1. 根腐れ(最も注意が必要な病気)

多肉植物にとって、最も注意すべき病気が「根腐れ」です。 過度な水やりや排水性の悪い土が原因となり、根が黒く腐ってしまいます。

✔ 原因

- 水のやりすぎ(特に休眠期の水やり過多)

- 排水性の悪い土を使用している

- 鉢の底に穴がない、または水が溜まりやすい環境

✔ 症状

⚠ 葉がシワシワになり、元気がなくなる

⚠ 土の中の根が黒く変色し、腐敗臭がする

✔ 対策・予防

✅ 水やりは控えめにし、土が完全に乾いてから行う

✅ 水はけの良い土(多肉植物用培養土)を使用する

✅ 鉢底に穴があるものを選び、通気性を確保する

✔ 対処法(根腐れが発生した場合)

- 症状が軽い場合: すぐに土を乾燥させ、水やりを一時中止する

- 症状が進行している場合: 健康な部分を切り取り、挿し木で仕立て直す

2. うどんこ病(カビの一種)

湿度が高く、風通しが悪い環境で発生しやすいカビの一種です。 葉や茎に白い粉状のカビが発生するのが特徴で、放置すると植物が弱り、成長が阻害されます。

✔ 原因

- 湿度が高い環境(梅雨や夏場に発生しやすい)

- 風通しが悪く、蒸れやすい状態

- 葉の表面に水滴がついたまま乾かない

✔ 症状

⚠ 葉や茎に白い粉状のカビが発生する

⚠ 進行すると葉が黄ばみ、枯れることもある

✔ 対策・予防

✅ 風通しの良い場所に置く(窓際や屋外の風通しの良い場所がおすすめ)

✅ 葉の表面が濡れないように水やりをする(根元にのみ水を与える)

✅ 発生した場合は、早めに殺菌剤を散布する(うどんこ病専用の薬剤が有効)

1. カイガラムシ(多肉植物の代表的な害虫)

カイガラムシは、多肉植物につきやすい害虫で、茎や葉の裏に寄生し、樹液を吸い取ることで成長を妨げます。

✔ 特徴

- 葉の裏や茎に白っぽい小さな虫が付着する

- 放置すると繁殖し、大量発生する危険性がある

✔ 対策・予防

✅ 見つけたらブラシや歯ブラシでこすり落とす

✅ アルコールを含ませた綿棒で拭き取る

✅ 発生が多い場合は、オルトランなどの殺虫剤を使用する

⚠ 放置するとどんどん増えてしまうため、早期発見・早期駆除が重要!

2. ハダニ(乾燥した環境で発生しやすい害虫)

ハダニは、乾燥した環境を好み、葉の裏に寄生して植物の栄養を吸い取ります。 特に風通しが悪く、湿度が低い環境では発生しやすい害虫です。

✔ 特徴

- 葉の裏に細かいクモの巣のようなものが見られる

- 葉がかすれたように色あせ、最終的に枯れる

✔ 対策・予防

✅ 葉水をすると発生しにくい(霧吹きで葉の周りを軽く湿らせる)

✅ 風通しを良くし、乾燥しすぎないようにする

✅ 発生時は専用の殺ダニ剤で駆除する

⚠ 発生初期の段階で対処すれば、大量発生を防げる!

健康管理のポイント

玉蛋白を健康に育てるためには、日頃の管理と定期的なチェックが重要です。

✅ 定期的に葉の状態をチェックする(異変があればすぐに対処)

✅ 水やりは適量を守る(過湿は病気の原因)

✅ 風通しの良い場所で管理する(蒸れを防ぐ)

✅ 月に1回、害虫チェックを行う(特に春・夏は注意)

適切な環境を整えれば、病害虫の発生を抑えながら、健康的に育てることができます! 日頃の観察を欠かさず、早めの対策を心がけましょう!

交配式でオリジナル品種を作るには?

玉蛋白は、他のパキフィツム属やエケベリア属と交配させることで、新しい品種を作ることができる多肉植物です。 これは、多肉植物愛好家にとって非常に魅力的なチャレンジであり、自分だけのオリジナル品種を生み出す楽しみを味わえます。

交配に成功すると、葉の色や形、質感などが親株とは異なるユニークな特徴を持った新しい品種が誕生します。 しかし、交配には時間と手間がかかるため、長期的な視点で取り組むことが大切です。

交配の基本的な流れ

多肉植物の交配は、正しい手順で行うことで成功率を高めることができます。 以下の流れに沿って、交配にチャレンジしてみましょう。

① 交配相手を選ぶ

✔ パキフィツム属の他の品種

→ 近縁種との交配は成功率が高く、より美しい品種が生まれやすい

✔ エケベリア属との交配も可能

→ 異なる属同士の交配では、ユニークな形状や色合いの個体が生まれやすい

💡 人気の交配組み合わせ

- パキフィツム・コンパクツム × 玉蛋白(より丸みのある葉が特徴の品種に)

- エケベリア・ラウイ × 玉蛋白(白粉をまとった美しい交配種が期待できる)

② 開花期を確認する

🌸 玉蛋白は春~初夏にかけて花を咲かせるため、交配相手も同時期に開花している必要がある。

🌸 開花のタイミングをそろえるため、室内管理や温度調整を活用すると良い。

🌸 花の状態が良い午前中に交配を行うのがベスト。

③ 花粉を採取し、受粉させる

✔ 雄しべから花粉を採取し、別の花の雌しべに付ける

✔ 筆や綿棒を使うと受粉しやすく、確実に花粉を移せる

✔ 人工的に受粉を行うことで、種ができる確率が高まる

⚠ 受粉後は花を強く触らないように注意! 風通しの良い場所で管理し、花が自然に枯れるのを待つ。

④ 種を採取し、育てる

🌱 受粉後、花が枯れると種ができるため、丁寧に採取する

🌱 種をしっかり乾燥させ、発芽しやすい環境で育成する(春や秋が発芽の適期)

🌱 多肉植物の種は発芽まで時間がかかるため、気長に管理することが大切

💡 発芽率を上げるためのポイント

- 清潔な土(細かいバーミキュライトや赤玉土)を使用する

- 適度な湿度を保ち、カビや病気の発生を防ぐ

- 直射日光は避け、明るい日陰で管理する

交配のポイント

交配を成功させるためには、以下のポイントを意識して取り組むことが重要です。

✔ 異なる品種の組み合わせでユニークな特徴を生み出す

✔ 交配が成功する確率は低いため、複数回チャレンジすることが必要

✔ 発芽率を上げるために、清潔な土と適切な環境を整える

✔ 種から育てるには時間がかかるため、長期的な視点で管理する

💡 上級者向けのテクニック

- 異なる属(パキフィツム×エケベリア)を交配させ、個性的な新種を作る

- 選抜育成を行い、優れた特徴を持つ個体を増やしていく

まとめ:自分だけのオリジナル玉蛋白を作ろう!

玉蛋白の交配は時間と手間がかかるものの、自分だけの新しい品種を作ることができる、非常に魅力的なチャレンジです。

✅ パキフィツム属・エケベリア属と交配可能!

✅ 開花期を合わせて、適切なタイミングで受粉を行う

✅ 人工授粉で花粉をしっかり雌しべに移し、種を採取する

✅ 発芽まで時間がかかるため、気長に管理する

交配には時間がかかりますが、その分オリジナルの玉蛋白を作る楽しみは格別! 多肉植物愛好家の間でも人気の高い育種方法なので、ぜひチャレンジしてみてください。

まとめ|玉蛋白の育て方と増やし方

記事のポイントをまとめます。

- 玉蛋白はぷっくりとした丸い葉と柔らかい緑色が特徴の多肉植物

- 耐寒性はあるが、0℃以下では凍害を受けるため冬越し対策が必要

- 水やりは控えめにし、生育期は土が完全に乾いたらたっぷり与える

- 直射日光を避け、明るい半日陰で管理すると徒長を防げる

- 土は水はけの良いものを使用し、赤玉土や鹿沼土の配合が適している

- 肥料は生育期に薄めた液肥を2か月に1回程度与え、休眠期は不要

- 葉挿し・挿し木・胴切りの方法で簡単に増やすことができる

- 徒長した場合は胴切りを行い、形を整えながら再生可能

- うどんこ病や根腐れを防ぐため、風通しの良い環境を確保する

- ハダニやカイガラムシが発生しやすいため、定期的な害虫チェックが重要

- 交配によりオリジナル品種を作ることが可能で、育種の楽しみがある

- 紅葉させるには寒暖差を利用し、秋から冬にかけて水やりを控えめにする

- 室内管理の場合は南向きの窓際が最適で、日照不足なら植物育成ライトを活用

- 夏の高温期は休眠するため、直射日光を避け水やりを減らす

- 健康的に育てるためには、日々の観察と環境管理が最も重要

コメント