白雪ミセバヤは、白っぽい葉が特徴的な多肉植物で、秋になると美しく紅葉することで人気があります。

しかし、「育て方が難しい」「葉がポロポロ落ちる」「根が出ない」といった悩みを抱える方も多いでしょう。

特に、寒さには強いが湿度に弱いという性質を持つため、日本の高温多湿の環境では適切な管理が必要になります。

本記事では、難しいと言われる白雪ミセバヤの特徴や育て方、水はけの良い土の選び方、冬越しの方法、増やし方(挿し木・葉挿し・胴切り)などを詳しく解説します。

さらに、夏の蒸れ対策や日当たり、徒長を防ぐポイント、紅葉を美しくするコツについても紹介します。

「白雪ミセバヤの管理に不安がある」「紅葉をしっかり楽しみたい」「増やし方を知りたい」と考えている方は、ぜひ最後まで読んで育成のヒントをつかんでください。

記事のポイント

- 白雪ミセバヤの特徴や育て方

- 紅葉を美しくするための管理方法

- 増やし方(挿し木・葉挿し・胴切り)の手順

- 冬越しや夏の蒸れ対策などのポイント

白雪ミセバヤの育て方は難しい?特徴と管理のコツ

- 白雪ミセバヤの特徴とは?白っぽい葉と魅力

- 寒さに強いが湿度に弱い?耐寒性と夏の蒸れ対策

- どこに置くべき?屋外・室内・日陰の管理

- 生育期と休眠期で変わる水やりの頻度と方法

- 病気・病害虫の対策と仕立て直しのポイント

- 冬越しの方法と霜対策!越冬の注意点

- 根が出ない・葉がポロポロ落ちる原因と対策

- よくある質問と回答

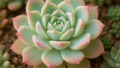

白雪ミセバヤの特徴とは?白っぽい葉と魅力

白雪ミセバヤは、その白っぽい葉と繊細な見た目が特徴的な多肉植物です。特に、秋冬にかけて紅葉し、ピンクや赤紫色へと変化する姿が大きな魅力です。

白雪ミセバヤの基本情報

- 学名:Sedum cyaneum ‘Hakuyuki’

- 科名:ベンケイソウ科

- 属名:マンネングサ属(セダム属)

- 原産地:東アジア(中国やシベリア周辺)

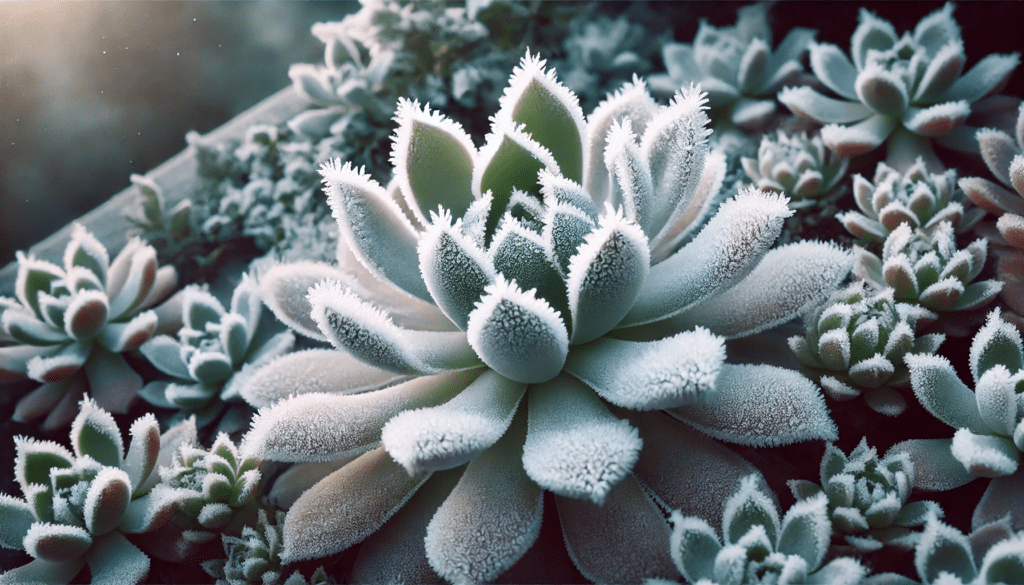

この品種の最大の特徴は、葉の表面に細かい白い毛が生えていることです。この毛は、乾燥地帯に適応するためのもので、以下のような役割を持ちます。

- 水分の蒸発を防ぐ → 乾燥した環境でも葉が水分を保持しやすい。

- 日光を和らげる → 強い日差しを受けても、葉が焼けにくい。

- 粉雪をまとったような美しい見た目を演出する → 他のセダムにはない独特の雰囲気を持つ。

これらの特性から、白雪ミセバヤは乾燥には非常に強いですが、湿度の高い環境には極端に弱いという特性を持っています。日本の梅雨や高温多湿の夏場では、適切な管理をしないと葉が腐ったり、根が傷んだりすることがあります。

白雪ミセバヤと一般的なミセバヤの違い

白雪ミセバヤは、一般的なミセバヤ(Sedum sieboldii)と比べて小型であり、葉の色や質感が異なります。特に紅葉時期になると、一般的なミセバヤよりも深みのある色合いを楽しめます。

また、一般的なミセバヤは葉がつるんとした質感ですが、白雪ミセバヤは細かい毛で覆われているため、独特のふんわりした印象を持ちます。これが「白雪」の名の由来ともなっています。

白雪ミセバヤの魅力とは?

白雪ミセバヤの魅力は、季節によって異なる表情を見せることです。

- 春~夏:白っぽい葉を持ち、爽やかで涼しげな印象。

- 秋~冬:寒さが増すにつれて紅葉し、ピンクや赤紫色に変化する。

特に紅葉時の姿は非常に美しく、日当たりの良い環境で育てることで、より濃く鮮やかな色合いを楽しむことができます。

美しい紅葉を楽しむために

白雪ミセバヤの紅葉を引き出すためには、以下のポイントを押さえることが重要です。

- 日光にしっかり当てる → 日照時間が短いと紅葉が進まない。

- 気温差を利用する → 昼と夜の温度差が大きい環境ほど色付きが良くなる。

- 水やりを調整する → 秋になったら水やりを減らし、乾燥気味に育てると紅葉しやすい。

これらの管理を行うことで、白雪ミセバヤの魅力を最大限に引き出し、季節ごとの美しい変化を楽しむことができます。

寒さに強いが湿度に弱い?耐寒性と夏の蒸れ対策

白雪ミセバヤは、寒さには非常に強い一方で、高温多湿の環境には極端に弱いという特徴を持っています。そのため、冬の管理は比較的容易ですが、特に梅雨時期や真夏の蒸れ対策が重要になります。適切な環境を整えないと、根腐れや病気を引き起こすリスクが高まるため、ポイントを押さえた管理が必要です。

耐寒性について

白雪ミセバヤは耐寒性が高く、氷点下の環境でも耐えられることが大きな特徴です。特に日本の冬程度の寒さであれば、屋外での越冬が可能です。しかし、以下の点には注意が必要です。

耐寒管理のポイント

- 霜対策をする → 気温が低くても耐えられますが、霜が直接当たると葉が傷みやすくなるため、霜よけ対策が必要です。

- 寒冷地では屋内管理も検討 → 北海道や東北地方など、極端に寒い地域では、室内に移動させる方が安心です。

- 冬の水やりは控えめにする → 白雪ミセバヤは冬になると休眠期に入るため、水の与えすぎは根腐れの原因になります。

冬は過湿さえ防げば、屋外での管理が容易な植物です。しかし、冬よりも問題となるのは、高温多湿の環境です。

高温多湿に弱い理由

白雪ミセバヤの原産地は、比較的乾燥した気候の地域です。そのため、日本のような湿度が高い気候では、水分の滞留によって根腐れを起こしやすくなります。特に、梅雨時期や真夏の蒸し暑い環境は大敵です。

湿度が高いと起こる問題

- 根腐れ → 土が常に湿った状態だと、根が傷みやすくなる。

- 葉が黒ずんで腐る → 通気性が悪い環境では、蒸れによって葉が腐ることがある。

- 病害虫が発生しやすくなる → カビや害虫(ナメクジ・カイガラムシなど)がつきやすくなる。

これらを防ぐために、特に夏場は風通しを良くし、余分な水分を排出できる環境を作ることが大切です。

夏の蒸れ対策

白雪ミセバヤは、高温多湿に弱いため、夏場の管理が最も重要になります。 以下のポイントを押さえることで、蒸れによる根腐れや病気を防ぐことができます。

1. 直射日光を避ける

真夏の強い直射日光は葉焼けを引き起こしやすいため、半日陰の環境で管理するのが理想的です。

- 屋外の場合 → 午前中は日が当たり、午後は日陰になる場所が適している。

- 室内の場合 → 窓際のレースカーテン越しに置くと、適度に日光を調整できる。

2. 風通しをよくする

白雪ミセバヤは蒸れに弱いため、通気性を確保することが重要です。

- 鉢と鉢の間隔を空ける → 密集させず、空気が流れるスペースを作る。

- サーキュレーターや扇風機を活用 → 室内管理の場合、風の流れを作ることで蒸れを防げる。

3. 水やりは朝か夕方に行う

高温時に水を与えると、蒸れやすくなるため注意が必要です。

- 水やりのタイミングは朝か夕方の涼しい時間帯にする。

- 昼間の高温時に水を与えると、鉢の中が蒸し風呂状態になり、根が傷む原因になる。

4. 水はけの良い土を使用する

適切な土を選ぶことで、余分な水分をすばやく排出し、蒸れや根腐れを防ぐことができます。

おすすめの培養土の配合は以下の通りです。

- 赤玉土(小粒)40% → 適度な保水性と水はけのバランスが取れる。

- 鹿沼土(小粒)30% → 通気性を高め、根腐れ防止に役立つ。

- 軽石 20% → 余分な水分を逃がし、通気性を向上。

- 腐葉土 10% → 微生物の働きで土の栄養バランスを整える。

また、市販の「多肉植物・サボテン専用の培養土」を利用するのも有効です。

夏場の管理で気をつけるべきポイント

- 梅雨時期は水やりを極力控える → 土が湿っている場合、水を与えない。

- 鉢植えの場合は、雨ざらしを避ける → 長雨に当たると、根腐れの原因になる。

- 高温多湿の時期は、肥料を与えすぎない → 肥料過多は根の負担になり、逆に弱る原因になる。

まとめ

白雪ミセバヤは寒さに強いものの、夏の高温多湿には非常に弱いため、蒸れ対策が不可欠です。

適切な日当たり、水やりの頻度、土選びを意識することで、健康な株を維持し、美しい紅葉を楽しむことができます。

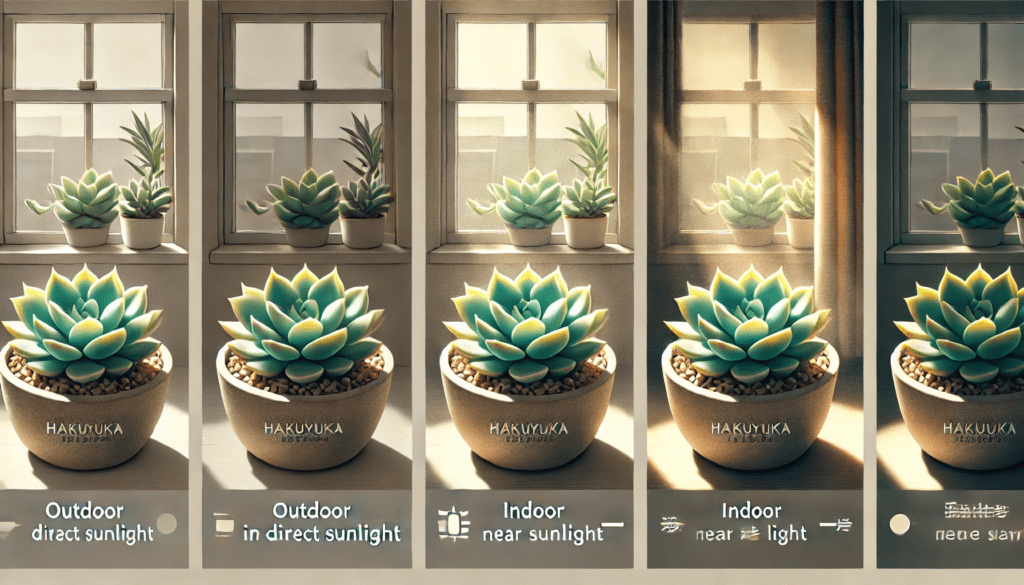

どこに置くべき?屋外・室内・日陰の管理

白雪ミセバヤを健康に育てるためには、適切な置き場所の選択が非常に重要です。日当たりと風通しを確保することで、葉がしっかり育ち、紅葉も美しくなります。環境に適した管理を行うことで、季節ごとの変化を楽しみながら長く育てることができます。

屋外管理のポイント

白雪ミセバヤは、基本的に屋外管理が適している植物です。しかし、季節ごとに適した置き場所を考えることが必要です。

春と秋:日当たりの良い場所がベスト

- 生育期にあたる春と秋は、日光をしっかり浴びることで、丈夫で健康な株に育ちます。

- 日照時間が長いほど紅葉が美しくなるため、できるだけ日当たりの良い場所を選びましょう。

- ただし、強すぎる直射日光には注意が必要です。真夏ほどではありませんが、葉焼けを防ぐために、様子を見ながら適宜遮光するのがベストです。

夏場:直射日光を避け、半日陰で管理

- 強い直射日光に当たりすぎると、葉が焼けてしまう可能性があるため、半日陰が理想的です。

- **午前中は日が当たり、午後は日陰になる場所が最適。**屋根のあるベランダや、樹木の下など、日陰を作れる環境が良いでしょう。

- 風通しの悪い場所では蒸れてしまうため、鉢と鉢の間隔を空ける、サーキュレーターを活用するなどして風通しを確保することが大切です。

- 特に梅雨時期は湿度が高くなるため、長雨が続く場合は軒下や屋根のある場所に移動させ、根腐れを防ぎましょう。

冬場:寒冷地では霜よけが必要

- 白雪ミセバヤは耐寒性が強いですが、霜に直接当たると葉が傷む可能性があるため注意が必要です。

- 霜や冷たい風を避けるため、ビニール温室や軒下、寒冷紗を活用して防寒対策を行うのが理想的です。

- 極寒地域(北海道や東北など)では、屋外での越冬が難しい場合があるため、冬の間は室内に取り込むのも選択肢の一つです。

室内管理のポイント

屋外管理が難しい場合や、冬場の防寒対策として室内で育てることも可能です。ただし、室内で育てる場合は、日照不足や蒸れに注意する必要があります。

窓際の明るい場所に置く

- 日光を好む植物のため、窓際など明るい場所に置くことが基本です。

- レースカーテン越しの柔らかい光が理想的で、強すぎる直射日光を避けつつ、十分な光を確保できます。

- 窓際が寒すぎる場合は、部屋の中央寄りに移動しつつ、できるだけ明るい場所を選ぶようにしましょう。

風通しを意識する

- 室内では空気がこもりがちになるため、サーキュレーターや扇風機を使って空気の流れを作ると、蒸れを防ぐことができます。

- 特に湿気がこもる場所は根腐れの原因になるため、換気を意識して管理しましょう。

冬場の室内管理では水やりを控える

- 冬は休眠期に入るため、水を与えすぎると根腐れを起こす原因になります。

- 冬場は土が完全に乾いてから、少量の水を与える程度にとどめましょう。

- 暖房の風が直接当たらない場所に置くことも大切です。乾燥しすぎると葉が傷む原因になります。

日陰での管理は注意が必要

白雪ミセバヤは、基本的に日陰での管理には向いていません。 長時間日陰に置くと、徒長(茎が間延びしてしまう現象)が発生し、紅葉もしにくくなります。

日陰で育てると起こる問題

- 徒長しやすくなる → 葉と葉の間隔が広がり、ひょろ長い形になってしまう。

- 紅葉しにくくなる → 秋冬にかけての気温の変化と日光が足りないと、美しい紅葉が見られなくなる。

- 病害虫のリスクが高まる → 風通しが悪いと、カビや害虫が発生しやすくなる。

どうしても日陰で育てる必要がある場合の対策

- できるだけ明るい日陰(半日陰)を選ぶ。

- 日照不足を補うために、LED植物育成ライトを活用する。

- 風通しを良くするために、定期的に置き場所を変える。

置き場所選びのポイント

白雪ミセバヤは、環境によって適切な管理方法が異なります。季節や気候に合わせて最適な置き場所を選び、健康な成長を促しましょう。

- 春・秋は日当たりの良い場所で管理し、成長を促す。

- 夏場は半日陰で管理し、蒸れや葉焼けを防ぐ。

- 冬場は霜よけを行い、寒冷地では室内に移動させることを検討。

- 日陰では徒長しやすいため、基本的には避ける。やむを得ない場合は、できるだけ明るい日陰を選ぶ。

これらを意識することで、白雪ミセバヤを長く美しく育てることができます。

生育期と休眠期で変わる水やりの頻度と方法

白雪ミセバヤは、季節によって水やりの頻度を調整することが必要な植物です。

特に、高温多湿や冬の低温時期に誤った水やりをすると、根腐れや生育不良の原因となります。適切な水やりを行うことで、根を健全に保ち、美しい姿を維持できます。

生育期(春~秋)の水やり

白雪ミセバヤは、春と秋が生育期にあたります。この時期は、適度な水分を与えながら、乾燥と給水のバランスを取ることが重要です。

春と秋:土が乾いたらたっぷり与える

- 白雪ミセバヤは、成長期にしっかり水を吸収するため、土の表面が乾いたらたっぷりと水を与えることが基本です。

- ただし、「常に湿った状態」にしないことが重要。 土の中が常に湿っていると、根腐れのリスクが高まります。

- 水やりの目安として、鉢植えの場合は週に1~2回程度が適切ですが、気温や湿度によって調整しましょう。

夏場:水やりの頻度を減らし、控えめにする

- 高温多湿の時期は、蒸れや根腐れのリスクが高まるため、水やりの頻度を減らすのがポイント。

- 水やりは朝か夕方の涼しい時間帯に行うのがベスト。 昼間の高温時に水を与えると、土の温度が上がり、根が傷みやすくなります。

- 特に梅雨時期は湿気が多く、土が乾きにくいため、水やりは極力控えるようにしましょう。

- 屋外で雨ざらしになる場所は避けることで、余分な水分が土に滞留するのを防ぎます。

休眠期(冬)の水やり

白雪ミセバヤは、冬になると休眠期に入ります。休眠期の水やりは極力控えることが重要で、水を与えすぎると根腐れの原因になります。

冬はほぼ断水する

- 気温が低くなると、白雪ミセバヤは成長を止めるため、水をほとんど必要としなくなります。

- 月に1回程度の軽い水やりで十分。 土が完全に乾いてから、ごく少量の水を与える程度にとどめます。

- 気温が5℃以下になる場合は、完全に断水するのが安全です。

屋外管理の場合、自然の雨だけで管理するのも選択肢

- 屋外で育てている場合、冬は基本的に水を与えなくても、自然の雨だけで管理できます。

- ただし、長期間の乾燥が続く場合は、月に1回程度ごく少量の水を与えるのも可。

- 寒冷地では霜や凍結の影響を受けるため、水やりはさらに慎重に。 凍った土の中で根がダメージを受ける可能性があるため、冬場の水やりはできるだけ控えましょう。

水やりのコツ

白雪ミセバヤを健康に育てるためには、水の与え方にも注意が必要です。以下のポイントを押さえることで、根腐れを防ぎ、長く元気な状態を保てます。

1. 受け皿に水をためない

- 鉢植えの場合、受け皿に水が溜まったまま放置すると、根腐れの原因になります。

- 水やりをした後は、必ず受け皿の水を捨てるようにしましょう。

2. 葉に水がかからないようにする

- 葉の上から水をかけると、蒸れや病気の原因になります。

- 水はできるだけ根元に注ぐようにし、葉に水が溜まらないように注意しましょう。

3. メリハリをつける

- 白雪ミセバヤは、水やりと乾燥のメリハリをつけることで、根がしっかり成長し、丈夫な株になります。

- 「土が乾いたらたっぷり」「乾燥したら次の水やりを待つ」というサイクルを意識しましょう。

まとめ

白雪ミセバヤの水やりは、季節に応じて頻度を調整することが重要です。 生育期は適度に水を与え、休眠期は極力控えることで、根腐れを防ぎ、健康な成長を促すことができます。特に、夏場の高温多湿や冬の低温時期は、環境に応じた水管理を徹底しましょう。

病気・病害虫の対策と仕立て直しのポイント

白雪ミセバヤは比較的丈夫な多肉植物ですが、環境によっては病気や害虫の被害に遭うことがあります。

特に、高温多湿の環境や風通しの悪い場所では、病害虫のリスクが高まるため注意が必要です。

適切な管理を行うことで、病害虫の発生を未然に防ぎ、美しい姿を長く保つことができます。

主な病気とその対策

白雪ミセバヤがかかりやすい病気には、根腐れ・灰色かび病(ボトリチス病)・うどんこ病などがあります。これらの病気は主に過湿・通気性の悪さ・日照不足が原因で発生するため、育成環境を整えることが最も効果的な予防策になります。

1. 根腐れ(ねぐされ)

原因

- 水やりの頻度が多すぎる → 常に湿った状態が続くと、根が腐る。

- 水はけの悪い土を使用している → 通気性の悪い土では水が停滞し、根がダメージを受ける。

対策

- 水やりの頻度を調整する → 土がしっかり乾いてから水を与える。

- 水はけの良い土を使用する → 赤玉土・鹿沼土・軽石を混ぜた多肉植物用の土を選ぶ。

- 鉢の底に穴がある鉢を使う → 余分な水が排出されるようにする。

2. 灰色かび病(ボトリチス病)

原因

- 湿度が高く、風通しが悪い → 葉の表面に水滴が残ると、カビが繁殖しやすくなる。

- 葉が密集しすぎている → 通気性が悪くなることで、病気のリスクが高まる。

対策

- 風通しを良くする → 鉢と鉢の間隔を空け、サーキュレーターなどで空気の流れを作る。

- 葉が密集しすぎないように剪定する → 伸びすぎた部分を適度にカットする。

- 発生した葉はすぐに取り除く → 早めに対処することで、病気の拡大を防ぐ。

3. うどんこ病

原因

- 日照不足 → 光合成が不足すると、葉が弱り、病気にかかりやすくなる。

- 風通しの悪さ → 高湿度の環境では、カビが発生しやすい。

対策

- 十分な日光に当てる → 日当たりの良い場所に置くことで、健康な葉を維持できる。

- 湿気対策をする → 水はけの良い土を使用し、過剰な水やりを避ける。

- 症状が出た場合は殺菌剤を使用する → うどんこ病専用の薬剤を使い、早期に対処する。

害虫とその対策

白雪ミセバヤは害虫の被害を受けることもあります。特にアブラムシ・カイガラムシ・ナメクジが発生しやすいため、定期的な観察と早めの対策が重要です。

1. アブラムシ

発生時期:主に春~夏

被害:新芽や茎に群がり、養分を吸い取ることで成長を阻害する。

対策

- 見つけ次第、水で洗い流す → 被害が軽い場合は、強めの水流でアブラムシを落とす。

- 害虫用のスプレーを使用する → 植物に優しい「天然成分由来の殺虫スプレー」が効果的。

- 天敵のテントウムシを活用する → テントウムシはアブラムシを捕食するため、自然な対策になる。

2. カイガラムシ

発生時期:年間を通して発生するが、特に春~秋に多い。

被害:白い綿状の虫が葉や茎に付着し、吸汁することで株を弱らせる。

対策

- 歯ブラシなどでこすり落とす → 物理的に取り除くのが最も効果的。

- アルコールスプレーを使用する → カイガラムシは薬剤が効きにくいため、アルコールを染み込ませた布で拭き取る。

- 発生を防ぐために風通しを良くする → 高湿度の環境では増えやすいため、こまめに管理する。

3. ナメクジ

発生時期:梅雨~夏の湿度が高い時期

被害:葉を食害し、株が弱る原因となる。

対策

- 木酢液を散布する → 自然由来の成分でナメクジを寄せ付けにくくする。

- ナメクジ駆除剤を使用する → 物理的に駆除する方法として、市販の薬剤が有効。

- 夜間に捕獲する → 夜行性のため、夕方から夜にかけてナメクジの発生をチェックし、手で取り除くのも有効。

仕立て直しのポイント

白雪ミセバヤは成長すると茎が伸びすぎたり、葉が密集して蒸れやすくなることがあります。そのため、定期的な剪定や仕立て直しを行うことで、美しい形を維持できます。

1. 伸びすぎた茎は切り戻す

- 徒長した部分を適宜カットし、株のバランスを整える。

- 特に日照不足の環境では茎が間延びしやすいため、適度に剪定することが重要。

2. 密集した葉を間引く

- 葉が密集しすぎると蒸れの原因になるため、適度に間引いて風通しを良くする。

- 下葉が古くなって枯れ始めたら、手で摘み取ることで新しい葉の成長を促せる。

3. 挿し木でリフレッシュ

- 剪定した茎を挿し木にすることで、新たな株を増やすことが可能。

- 発根しやすい春や秋に行うと成功率が高い。

まとめ

病害虫のリスクを減らし、健康な株を維持するためには、適切な環境管理と定期的な仕立て直しが重要です。特に、高温多湿を避けること、風通しを良くすること、適切な剪定を行うことが、白雪ミセバヤを美しく育てるポイントです。

冬越しの方法と霜対策!越冬の注意点

白雪ミセバヤは耐寒性があるため、基本的には冬の寒さにも耐えられます。

しかし、霜や極端な低温にさらされると葉が傷むことがあるため、適切な冬越し対策を行うことが重要です。

冬場の管理をしっかり行えば、翌春には再び元気な姿を見せ、美しい成長を続けることができます。

冬越しの基本ポイント

白雪ミセバヤは寒さには強いですが、以下のポイントを押さえることで、冬場のダメージを最小限に抑えられます。

1. 寒さには強いが霜には注意

- 白雪ミセバヤは氷点下の環境でも耐えられますが、霜が直接当たると葉が傷んでしまうため注意が必要です。

- 霜よけ対策をすることで、冬のダメージを大幅に減らすことができます。

- 寒冷地(東北・北海道など)では、屋外越冬が難しいため、室内管理を検討しましょう。

2. 水やりは極力控える

- 冬は休眠期に入るため、水やりの頻度を大幅に減らす必要があります。

- 土が完全に乾いてから、少量の水を与える程度で十分です。

- 水を与えすぎると、気温の低さも相まって根が傷みやすくなり、根腐れの原因になります。

3. 室内管理も可能

- 寒冷地では、冬の間は室内に移動させると管理がしやすくなります。

- 日当たりの良い窓際に置くことで、最低限の光を確保しながら冬を越せます。

- 室内でも暖房の風が直接当たると乾燥しすぎるため、適度な湿度を保つようにしましょう。

霜対策と防寒方法

白雪ミセバヤを冬越しさせる際には、屋外管理と室内管理のどちらにするかを環境に応じて決めることが大切です。

屋外管理の場合

屋外で育てる場合、霜や寒風の影響を受けにくい環境を整えることがポイントです。

- 霜よけシートや不織布でカバーをかける → 霜が直接当たらないようにすることで、葉が傷むのを防げます。

- 軒下やビニールハウス内に移動させる → 霜や冷たい風を避けられる場所に置くと、株の負担を軽減できます。

- 風の当たりにくい場所に置く → 強風にさらされると乾燥しやすくなるため、壁際など風が防げる場所が理想的。

室内管理の場合

寒冷地では、室内に移動させることで凍結のリスクを防ぐことができます。

- 日当たりの良い場所に置く → 窓際や南向きの部屋で管理すると、光合成の不足を防げます。

- 水やりを極端に控える → 休眠期に多くの水を与えると根腐れを引き起こしやすいため、完全に乾燥してからごく少量を与える。

- 気温が5℃以下にならないよう注意する → 極端に寒い環境では生育が弱まりやすくなるため、室温を適度に保つことも大切。

冬越しを成功させるためのポイント

冬越しを成功させるためには、以下のポイントを意識すると安心です。

- 最低気温が氷点下になる地域では、霜よけ対策や室内管理を検討する。

- 水やりは極力控え、乾燥気味に育てることで根腐れを防ぐ。

- 風通しを確保しつつ、過度に乾燥しないよう注意する。

- 寒冷地では、室内の日当たりの良い場所で管理するのが理想的。

まとめ

白雪ミセバヤは耐寒性のある多肉植物ですが、霜や凍結には弱いため、適切な冬越し対策が必要です。特に、霜よけや水やりの管理を徹底することで、翌春も元気な姿で生育を再開できます。 冬の環境に合わせた管理を行い、健康的に冬を乗り越えましょう。

根が出ない・葉がポロポロ落ちる原因と対策

白雪ミセバヤを育てていると、「根が出ない」「葉がポロポロ落ちる」といったトラブルが発生することがあります。

これらの問題は、環境の影響や管理方法の違いによって引き起こされるため、原因を正しく理解し、適切に対処することが重要です。

根が出ない原因と対策

白雪ミセバヤの根がなかなか出ない場合、いくつかの要因が考えられます。発根を促すためには、適切な環境と管理方法を整えることが必要です。

1. 水分が多すぎる

多肉植物は湿った環境では発根しにくいため、水やりを控えることが大切です。

- 土が常に湿っていると、切り口が腐りやすくなる。

- 挿し木後はしばらく乾燥させ、乾いた状態を維持することで発根しやすくなる。

対策

- 水やりは発根するまで控える。

- 土の表面が完全に乾いてから、霧吹き程度で軽く湿らせる。

2. 土が合っていない

白雪ミセバヤは水はけの良い土を好むため、通気性が悪い土では根が張りにくくなります。

対策

- 赤玉土(小粒)40% + 鹿沼土(小粒)30% + 軽石20% + 腐葉土10%の配合が理想的。

- 市販の多肉植物専用の培養土を使用するのも効果的。

- 鉢底石を敷くことで、水はけをさらに向上させる。

3. 挿し木後にすぐ水やりをしている

挿し木後にすぐに水を与えてしまうと、湿気で腐りやすくなり、根が出にくくなります。

対策

- 切り口を2~3日乾燥させてから土に植える。

- 植え付け後は、1週間ほど水を与えず、乾燥気味に管理する。

- 発根するまでは直射日光を避け、明るい日陰で管理すると根が出やすい。

葉がポロポロ落ちる原因と対策

白雪ミセバヤの葉が落ちるのは、さまざまな要因が関係しています。特に、冬場や環境の急変時に起こりやすいため、適切な管理が求められます。

1. 水の与えすぎ

白雪ミセバヤは乾燥を好むため、水を与えすぎると根がダメージを受け、葉が落ちる原因になります。

対策

- 土が完全に乾いてから水を与える。

- 冬場は月に1回程度の水やりで十分。

- 鉢の受け皿に水を溜めないようにする。

2. 日照不足

十分な光を浴びないと、白雪ミセバヤは徒長しやすくなり、葉が落ちやすくなります。

対策

- 1日6時間以上の直射日光を確保する。

- 室内管理の場合はLED植物育成ライトを使用すると効果的。

- 夏場の強い日差しは葉焼けの原因になるため、半日陰で調整する。

3. 温度変化が激しい

急激な温度変化はストレスとなり、葉が落ちる原因になります。特に、冬場の室内管理では、暖房の影響を受けることが多いため注意が必要です。

対策

- 冬場は寒暖差の少ない場所で管理する(最低気温5℃以上を維持)。

- 暖房の風が直接当たらない場所に置く。

- 温度変化を最小限に抑えるために、室内と屋外の移動を頻繁に行わない。

4. 病害虫の被害

害虫が原因で葉が落ちることもあります。特にカイガラムシやアブラムシは、葉を傷め、栄養を吸い取るため、放置すると株が弱ります。

対策

- アブラムシがついている場合 → 水で洗い流すか、害虫用スプレーを使用。

- カイガラムシが発生した場合 → 歯ブラシでこすり落とし、アルコールスプレーで駆除。

- 害虫予防のために、風通しを良くし、蒸れを防ぐ。

冬場に葉が落ちやすい理由

特に冬場は葉が落ちやすい時期ですが、これは白雪ミセバヤの生理的な現象であることが多いです。適切な管理を続ければ、春になると再び成長するので、過度に心配する必要はありません。

- 冬は休眠期なので、葉が少し落ちるのは自然なこと。

- 気温が低いと水の吸収が減るため、冬場の水やりはさらに慎重に行う。

- 春になれば新しい葉が出てくるため、焦らず管理を続ける。

根が出ない・葉が落ちるトラブルを防ぐために

白雪ミセバヤの健康を維持するためには、以下のポイントを押さえることが重要です。

- 水はけの良い土を使用し、適切な水管理を行う。

- 日照不足にならないよう、日当たりを確保する。

- 温度変化に気をつけ、冬場の管理を慎重に行う。

- 害虫の発生を防ぎ、早めに対処する。

これらを意識して育てることで、白雪ミセバヤを長く美しく楽しむことができます。

よくある質問と回答

白雪ミセバヤは初心者でも育てやすいですか?

白雪ミセバヤは比較的育てやすい多肉植物ですが、湿度管理と日照確保が重要なポイントです。乾燥には強い一方で、過湿環境では根腐れしやすくなるため、水やりの頻度を適切に管理することが大切です。また、十分な日光を確保できる場所で育てると健康に成長しやすくなります。初心者でも、適した環境を整えれば問題なく育てることができます。

白雪ミセバヤの紅葉が進まないのはなぜですか?

紅葉しない原因として、日照不足・温度差の不足・水の与えすぎ・窒素肥料の過剰が考えられます。特に秋に日光を十分に確保し、昼夜の寒暖差を活用することが紅葉の鍵です。水やりを控えめにし、リン酸・カリウムを多く含む肥料を使うことで、より鮮やかに色づかせることが可能です。

白雪ミセバヤの葉がポロポロ落ちるのは病気ですか?

葉が落ちる原因は、水やりの過不足・日照不足・温度変化・害虫の影響など多岐にわたります。特に冬場は休眠期に入るため、自然に葉が落ちることもありますが、極端な落葉が続く場合は管理を見直す必要があります。水やりの頻度を調整し、十分な日光を確保することで改善することが多いです。

白雪ミセバヤは室内でも育てられますか?

室内でも育てることは可能ですが、日照不足になりやすいため、窓際やLED植物育成ライトを活用することが必要です。また、風通しが悪いと蒸れやすくなるため、空気の循環を意識し、サーキュレーターなどで適度に換気を行うとよいでしょう。

挿し木で増やしたいけれど、根が出ません。どうすればいいですか?

挿し木での発根がうまくいかない原因は、切り口の乾燥不足・土の選び方・水分の管理などが挙げられます。切り口は2〜3日乾燥させてから植え付け、水やりは発根するまで控えめにするのがコツです。土は赤玉土や鹿沼土をブレンドした水はけの良いものを使用し、風通しの良い場所で管理すると成功率が高まります。

白雪ミセバヤを地植えしたいのですが、気をつけることはありますか?

地植えをする場合、水はけの良い場所を選び、梅雨時期の蒸れや夏の直射日光に注意することが重要です。長雨による根腐れを防ぐため、砂利や軽石を混ぜた土を使用することが推奨されます。また、冬の寒さには強いものの、霜が直接当たると傷むことがあるため、寒冷地では霜よけ対策を行うと安心です。

白雪ミセバヤの鉢植えはどんなサイズが適していますか?

鉢のサイズは株の大きさに合わせ、一回り大きめのものを選ぶのが基本です。小さすぎると根詰まりを起こしやすく、成長が遅くなる可能性があります。通気性を確保するために、素焼き鉢やスリット鉢を選ぶと水はけが良くなり、根の健康を保ちやすくなります。

夏場の管理で注意することは?

夏場は直射日光による葉焼けや蒸れが発生しやすいため、半日陰や寒冷紗(日よけネット)を活用することがポイントです。また、水やりの時間帯にも注意が必要で、朝か夕方の涼しい時間に行うことで、蒸れを防ぐことができます。鉢植えの場合は、風通しの良い場所に移動させることで、高温によるダメージを軽減できます。

白雪ミセバヤの花は咲きますか?

白雪ミセバヤは秋に小さなピンク色の花を咲かせます。ただし、日照不足や栄養不足だと開花しにくくなるため、しっかり日光を浴びせ、適度なリン酸を含む肥料を施すと開花しやすくなります。また、株が成熟していないと花がつかないこともあるため、数年かけてしっかり育てることが大切です。

冬越しはどのように管理すればいいですか?

白雪ミセバヤは耐寒性が強いため、基本的には屋外で冬越しが可能です。ただし、霜が直接当たると葉が傷むため、霜よけ対策として不織布やビニールシートを活用すると安心です。また、冬場は休眠期に入るため、水やりを控えめにし、土が完全に乾いたら少量与える程度に調整することが大切です。

白雪ミセバヤの増やし方は難しい?トラブル対策

- 挿し木・葉挿し・胴切りによる増やし方

- 直射日光は必要?日当たりと徒長の関係

- 水はけの良い土の選び方と培養土のポイント

- 地植えと鉢植え、どちらが育てやすい?

- 季節ごとの肥料の与え方と適切な時期

- 白雪ミセバヤの別名・学名・原種・自生地とは?

- 美しく紅葉させるには

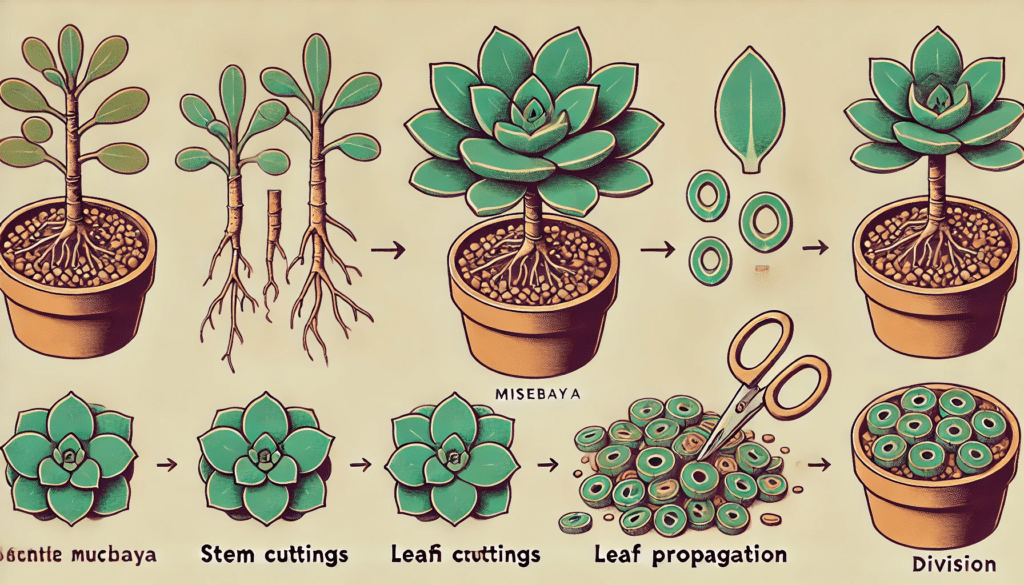

挿し木・葉挿し・胴切りによる増やし方

白雪ミセバヤは比較的増やしやすい多肉植物ですが、適切な方法を理解していないと失敗しやすいこともあります。特に、「挿し木」「葉挿し」「胴切り」の3つの方法を活用すれば、効率的に株を増やすことが可能です。それぞれの手順と注意点を把握し、成功率を高めましょう。

挿し木(茎挿し)の方法

挿し木は、白雪ミセバヤを増やす最も簡単で成功率の高い方法です。初心者でも挑戦しやすく、適切な管理を行えば発根しやすいのが特徴です。

手順

- 元気な茎を選ぶ

- 5~10cm程度の長さにカットし、下葉を取り除く。

- 徒長していない、健康な茎を選ぶと成功率が高まる。

- 切り口を乾燥させる

- 2~3日ほど風通しの良い場所で乾燥させ、切り口がしっかり乾くのを待つ。

- 乾燥不足のまま土に植えると、切り口が腐りやすくなる。

- 水はけの良い土に挿す

- 赤玉土(小粒)や鹿沼土、軽石を混ぜた多肉植物用の培養土が適している。

- 鉢底には軽石を敷いて、水はけをさらに向上させる。

- 水やりは控えめにする

- 挿し木後、発根するまでの1~2週間は基本的に水を与えず、乾燥気味に管理する。

- 発根後に通常の水やりに戻すが、過湿には注意する。

ポイント

- 春または秋の適温期に行うと成功しやすい。

- 明るい日陰で管理し、直射日光を避ける。

- 発根するまでに1週間~1か月程度かかるため、気長に管理する。

葉挿しの方法

葉挿しは、葉1枚から新たな芽を育てる方法ですが、白雪ミセバヤでは成功率が低めです。他のセダム属と比べると発根が遅く、発芽率も低いため、成功率を高めるための工夫が必要になります。

手順

- 健康な葉を選ぶ

- 完全に成熟した葉を優しく取り外す。

- 痛みや傷がない葉を選ぶと成功しやすい。

- 切り口を乾燥させる

- 2~3日放置して傷口をしっかり乾燥させる。

- 乾燥が不十分だと、カビが発生しやすくなる。

- 湿らせた土の上に置く

- 土に埋めるのではなく、表面にそっと乗せるだけにする。

- 土に直接埋めると腐りやすくなるため注意。

- 明るい日陰で管理する

- 発根まで1か月ほどかかるため、乾燥しすぎないよう注意する。

- 定期的に霧吹きで軽く湿らせる程度の水やりを行う。

ポイント

- 発根するまでの期間が長いため、管理の手間がかかる。

- 葉挿しで増やすよりも、挿し木や株分けの方が成功しやすい。

- 湿度が高すぎると腐敗の原因になるため、風通しの良い環境を維持する。

胴切り(株分け)の方法

大きくなった株をリフレッシュさせたいときや、徒長した茎をカットして仕立て直したいときに使う方法です。特に、成長しすぎて形が乱れた株を整理するのに適しています。

手順

- 茎をカットする

- ナイフやハサミで清潔に切り分ける。

- 切る際は、鋭利な刃物を使用し、茎を傷めないようにする。

- 切り口を乾燥させる

- しっかり乾かしてから土に植える。

- 2~3日程度乾燥させることで、切り口が傷むのを防ぐ。

- 水やりは発根後に開始

- 胴切り後は、すぐに水を与えず、発根するまでは断水気味に管理する。

- 発根が確認できたら、徐々に水やりを再開する。

ポイント

- 成長期(春・秋)に行うと成功しやすい。

- カットした後、発根するまでに時間がかかることがあるため、管理を徹底する。

- 胴切りした茎は、挿し木として利用することも可能。

成功率を上げるためのポイント

白雪ミセバヤを増やす方法にはそれぞれ特徴があり、適切な手順を守ることで成功率を高めることができます。

- 挿し木が最も成功率が高く、初心者にもおすすめ。

- 葉挿しは成功率が低いため、時間と手間をかける必要がある。

- 胴切りは大きく育った株の仕立て直しに適している。

- 高温多湿の時期はカビや根腐れのリスクがあるため、春や秋の適温の時期に行うのがベスト。

- 乾燥させる時間をしっかり確保することで、腐敗のリスクを抑えることができる。

これらの方法を活用し、環境に合わせた増やし方を選ぶことで、白雪ミセバヤを効率よく増やすことができます。

直射日光は必要?日当たりと徒長の関係

白雪ミセバヤは日光を好む多肉植物ですが、直射日光の管理には注意が必要です。適切な日照管理を行うことで、紅葉が美しくなり、健康的な成長を促すことができます。一方で、光が不足すると「徒長(とちょう)」と呼ばれる現象が起こり、株が弱々しくなるため、日当たりの確保が重要です。

白雪ミセバヤに最適な日当たり

白雪ミセバヤの生育には十分な光が必要ですが、季節によって最適な管理方法が異なります。それぞれの時期に応じた日照管理を行い、健康的に育てましょう。

春・秋:日当たりの良い屋外がベスト

- 成長期にあたるこの時期は、しっかり日光を浴びることで健康な株に育ちます。

- 十分な光を受けることで、紅葉が美しくなり、葉の発色がより鮮やかになります。

- ただし、急激に強い日差しに当てると葉焼けを起こすことがあるため、環境に応じて徐々に慣らすことが大切です。

夏:直射日光を避け、半日陰で管理

- 真夏の強い直射日光は、葉が焼ける原因になるため注意が必要です。

- 半日陰や寒冷紗(日よけネット)を活用し、適度な遮光を行うことで葉焼けを防ぎながら日光を確保できます。

- 風通しの良い環境を作ることで、高温による蒸れを防ぐことも重要です。

冬:日光を確保しつつ霜よけをする

- 冬場も光合成を行うために日光は必要ですが、霜に当たると葉が傷むため注意が必要です。

- 日当たりの良い場所に置き、寒冷地では軒下やビニール温室を利用して保護すると、寒さによるダメージを軽減できます。

日当たり不足による徒長とは?

白雪ミセバヤが十分な光を受けられないと、「徒長(とちょう)」と呼ばれる現象が起こります。徒長すると、茎が間延びし、葉がスカスカになってしまい、株が弱々しく見えてしまいます。

徒長が起こる原因

- 日照不足 → 日光が足りないと、茎が細長く伸びてしまい、葉の間隔が広がる。

- 室内管理での光量不足 → 室内では窓際に置いても光量が足りないことが多く、徒長しやすい。

- 過剰な水やり → 水分が多い環境では徒長しやすくなるため、適切な水管理が必要。

徒長を防ぐためのポイント

白雪ミセバヤをコンパクトに美しく育てるためには、以下のポイントを意識すると効果的です。

- 日照時間を確保する(1日6時間以上の日光が理想)

- 十分な日光を浴びることで、株が引き締まり、葉が密に育つ。

- 曇天が続く場合は、日当たりの良い場所へ移動させるなどの工夫が必要。

- 室内管理の場合は、LED植物育成ライトを活用する

- 室内では日照不足になりやすいため、植物用LEDライトを活用すると徒長を防ぐことができる。

- 特に冬場の室内管理では、光が不足しがちなため、補助光源を用いるのが効果的。

- 風通しを良くし、温度が上がりすぎないよう調整する

- 蒸れた環境では弱々しい成長になりやすいため、鉢の間隔を開けたり、サーキュレーターを使って風通しを良くする。

- 直射日光の強い夏場は、適度に遮光しながらも風通しを確保することが大切。

適切な日当たりを確保することで、白雪ミセバヤはコンパクトで美しく成長し、紅葉もより鮮やかになります。日照管理を工夫しながら、季節に応じた最適な環境を整えましょう。

水はけの良い土の選び方と培養土のポイント

白雪ミセバヤを育てる上で、土選びは非常に重要です。特に、水はけの悪い土を使用すると根腐れのリスクが高まり、生育不良を引き起こします。適切な土を選ぶことで、健康な成長を促し、美しい紅葉やしっかりした株を維持することができます。

理想的な土の条件

白雪ミセバヤに適した土を選ぶ際は、以下の3つのポイントを意識することが大切です。

1. 水はけが良いこと

- 根腐れを防ぐために、通気性の高い土を使用することが必須です。

- 水が溜まりやすい土では、根が窒息しやすく、病気の原因になります。

2. 適度な保水性があること

- 乾燥に強いとはいえ、完全に水を弾くような土では根が張りにくくなります。

- 適度に水を保持しつつ、余分な水分がすぐに抜けるバランスの良い配合が理想です。

3. 栄養が適度に含まれていること

- 基本的には多肉植物向けのやせた土でも育ちますが、栄養が適度に含まれている方が成長がスムーズになります。

- 栄養過多は根腐れや過剰成長の原因になるため、適度な配合を意識することが大切です。

白雪ミセバヤにおすすめの培養土

白雪ミセバヤの健康な成長をサポートするためには、適切な配合の土を使用することが重要です。以下の2種類の方法で用意することができます。

基本の配合(水はけ重視)

自分で土をブレンドする場合、以下のような配合が理想的です。

- 赤玉土(小粒)40% → 保水性と水はけのバランスを取る。

- 鹿沼土(小粒)30% → 通気性を良くし、適度な保水性を確保する。

- 軽石 20% → 水分が滞留しないようにする。

- 腐葉土 10% → 適度な養分を供給し、微生物の働きで土の質を向上させる。

この配合は、白雪ミセバヤが好む「乾燥しやすく、通気性の良い土壌環境」を作るのに適しています。

市販の多肉植物用培養土を使う場合

市販の培養土を利用する場合は、「多肉植物・サボテン専用土」と記載されているものを選びましょう。ただし、市販の土は商品によって水はけの良し悪しに差があるため、さらに改良を加えると安心です。

おすすめの改良方法

- 軽石や赤玉土を少し混ぜる → 水はけをさらに向上させる。

- 鉢底石を敷く → 鉢の底に軽石を敷いて、余分な水分を排出しやすくする。

土の管理と交換のタイミング

適切な土を使用していても、時間の経過とともに土の劣化が進みます。定期的なメンテナンスを行い、白雪ミセバヤの健康を維持しましょう。

1. 2年に1回は土を入れ替える

- 長期間使用した土は、粒が崩れ、水はけが悪くなることがあります。

- 2年に1回を目安に、新しい土に交換すると、根の健康が保たれやすくなります。

2. 根詰まりを防ぐために植え替えを行う

- 根が鉢の中でいっぱいになると、水の吸収が悪くなり、成長が鈍ります。

- 鉢底から根がはみ出してきたら、一回り大きな鉢に植え替えるのが理想的です。

3. 通気性を保つために鉢底石を敷く

- 水の滞留を防ぐため、鉢の底には軽石を敷くと水はけが良くなります。

- 特にプラスチック鉢の場合、通気性が低いため、鉢底石を敷くことで環境を改善できます。

まとめ

白雪ミセバヤの健康を維持するためには、適切な土選びと定期的なメンテナンスが欠かせません。

✔ 水はけの良い土を選び、適度な保水性と通気性を確保する。

✔ 赤玉土や軽石を活用し、自分で配合する場合はバランスに注意する。

✔ 市販の多肉植物専用土を使う場合は、改良を加えて水はけを良くする。

✔ 2年に1回の植え替えや鉢底石の活用で、根の健康を保つ。

これらを意識することで、白雪ミセバヤを元気に育て、美しい姿を長く楽しむことができます。

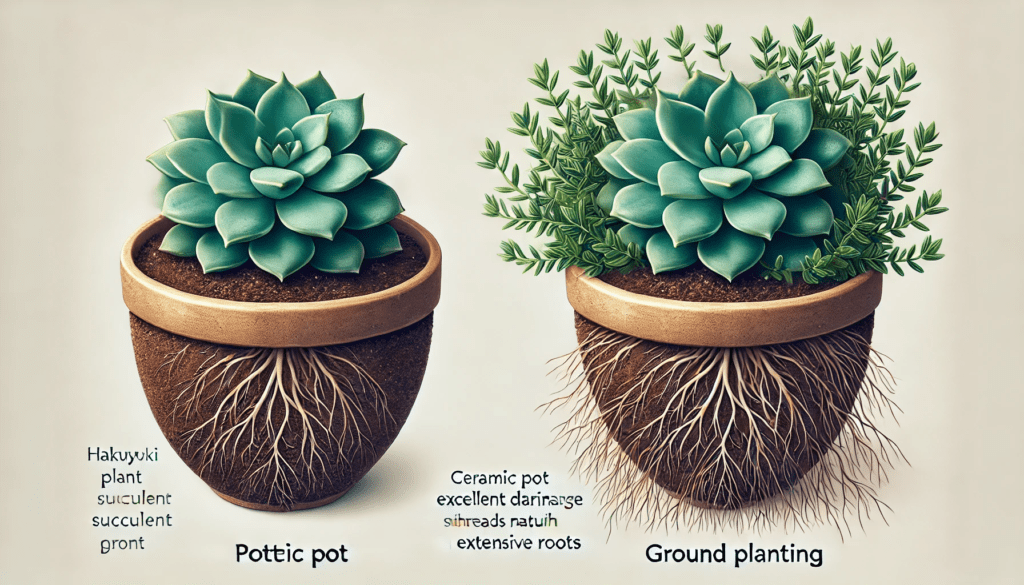

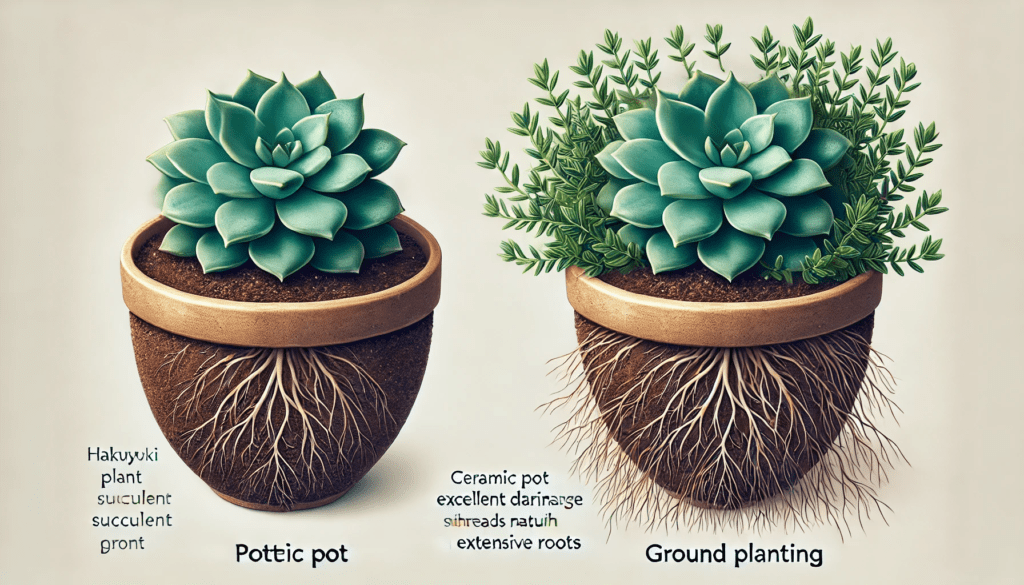

地植えと鉢植え、どちらが育てやすい?

白雪ミセバヤは、地植えと鉢植えのどちらでも育てることができます。それぞれにメリットとデメリットがあり、育てる環境や管理のしやすさを考慮して選ぶことが大切です。

地植えのメリットとデメリット

地植えは、広いスペースがある場合や、手間をかけずに自然な形で育てたい場合に適しています。

メリット

✅ 広がりやすく、自然に増える

- 白雪ミセバヤは横に広がる性質があるため、地植えすると自然な群生が楽しめます。

- 放っておいても徐々に増えていくので、大きな庭やロックガーデンに最適です。

✅ 水やりの手間が少ない

- 地植えの場合は自然の雨水を活用できるため、鉢植えに比べて水やりの頻度を大幅に減らせます。

- 長期間家を空ける場合でも、乾燥の心配が少ないのが利点です。

✅ 冬越ししやすい

- 地中の温度変化は比較的穏やかであり、地植えの方が寒さに強く、冬を越しやすいことが多いです。

- 霜や寒波の影響を受けにくく、特別な冬対策をしなくても枯れる心配が少ないです。

デメリット

⚠ 夏の蒸れ対策が必要

- 高温多湿の環境では根腐れを起こしやすくなるため、通気性の良い土を使用することが必須です。

- 長雨が続くと過湿状態になりやすいため、水はけの良い場所を選ぶか、盛り土をする工夫が必要です。

⚠ 管理が難しくなることも

- 病気や害虫の被害を受けると、鉢植えに比べて広がりやすいため、対処が難しくなります。

- 特にカイガラムシやナメクジなどの害虫は、地植えの方が発生しやすい傾向があります。

⚠ 紅葉が美しくなりにくいことも

- 紅葉を楽しみたい場合は、日当たりが良い場所に植えることが重要です。

- 日照時間が不足すると、紅葉が鈍くなり、鮮やかな色合いが出にくくなります。

鉢植えのメリットとデメリット

鉢植えは、管理のしやすさや環境の調整が可能な点が魅力です。限られたスペースでも育てられるため、ベランダや室内での栽培にも向いています。

メリット

✅ 場所を移動できる

- 夏場の直射日光を避けたり、冬場の霜を防ぐために置き場所を変えられるのが最大の利点です。

- 室内や屋根のある場所に移動できるため、天候の影響を受けにくくなります。

✅ 水やりを管理しやすい

- 鉢のサイズや材質によって水分の調整がしやすく、乾燥具合を直接確認できるため、適切なタイミングで水やりができます。

- 過湿を防ぎやすいため、根腐れのリスクを低減できます。

✅ 病気や害虫の対策がしやすい

- 異変があった場合、すぐに対処できるため、病気や害虫の影響を最小限に抑えられます。

- 必要に応じて薬剤を散布したり、病気の進行を防ぐための隔離が可能です。

デメリット

⚠ 根詰まりしやすい

- 鉢のサイズが小さいと、根が詰まりやすくなり、成長が遅くなることがあります。

- 定期的な植え替えが必要で、手間がかかる場合があります。

⚠ 水やりの頻度が増える

- 鉢植えは地植えよりも水分が逃げやすいため、特に夏場は水切れに注意が必要です。

- 水分管理が不十分だと、乾燥で葉が傷みやすくなります。

⚠ 土の劣化が早い

- 鉢の中の土は、地植えに比べて劣化しやすいため、2年に1回ほど土の入れ替えが必要です。

- 根が成長するスペースが限られるため、養分が不足しやすくなります。

結局どちらがいい?

地植えと鉢植え、それぞれにメリットとデメリットがあるため、自分のライフスタイルや育成環境に応じて選ぶことが重要です。

- 管理のしやすさを優先するなら鉢植えがおすすめ。

- 手間を減らしたい場合は地植えが向いている。

- 紅葉を楽しみたいなら、鉢植えで日照環境を調整できる方が良い。

- 広いスペースがあり、自然な群生を楽しみたいなら地植えが最適。

どちらの方法でも、適切な環境を整えることで、白雪ミセバヤは美しく健康に育ちます。 自分に合った育て方を選び、長く楽しめるよう工夫してみましょう。

季節ごとの肥料の与え方と適切な時期

白雪ミセバヤは、それほど多くの肥料を必要としない植物ですが、適切に施すことで成長を促進し、美しい紅葉を楽しむことができます。 しかし、過剰な肥料は根を傷めたり、徒長を引き起こす原因となるため、適量を守ることが重要です。

肥料を与える時期

白雪ミセバヤの生育サイクルに合わせて、適切なタイミングで肥料を与えることが大切です。

春(3~5月):成長期のスタート

- 生育が活発になる時期なので、薄めた液体肥料を2~3週間に1回程度与える。

- 緩効性肥料(置き肥)をこの時期に施すのも効果的。

- 窒素分の多い肥料は避け、リン酸やカリウムを含むバランスの取れた肥料を選ぶ。

夏(6~8月):成長が鈍るため肥料は控えめ

- 高温多湿の影響で成長が緩やかになるため、基本的に肥料は不要。

- 肥料を与えすぎると、根が弱りやすく、蒸れの原因にもなるため注意が必要。

- どうしても与えたい場合は、ごく薄めた液体肥料を月1回程度にとどめる。

秋(9~11月):再び生育期に入るため施肥を再開

- 春と同様に、薄めた液体肥料を2~3週間に1回与える。

- 秋の施肥は、紅葉をより美しくする効果があるため、カリウムを多く含む肥料を選ぶのがポイント。

- この時期に緩効性肥料を一度与えておくと、冬前にしっかり栄養を蓄えられる。

冬(12~2月):休眠期のため肥料は不要

- 気温が低下し、生育が止まるため、肥料を与える必要はない。

- この時期に肥料を施すと、根が吸収できず、肥料やけの原因になるため注意。

おすすめの肥料

白雪ミセバヤには、以下のような肥料が適しています。使用する環境や目的に応じて選びましょう。

緩効性肥料(置き肥)

- 長期間ゆっくりと効くタイプで、肥料の管理がしやすい。

- 春と秋に1回ずつ与えるだけで、十分な栄養供給が可能。

- 粒状のものを土の表面に撒くか、土に軽く混ぜ込んで使う。

液体肥料

- 生育期に薄めて与えることで、素早く吸収される。

- 紅葉を促進したい場合は、リン酸やカリウムを多く含む肥料を選ぶと効果的。

- 水やりの際に混ぜて与えることで、手軽に施肥ができる。

有機肥料(地植え向け)

- 鉢植えには向かないが、地植えの場合は腐葉土を混ぜることで土壌改良効果が期待できる。

- 有機肥料はゆっくりと分解されるため、長期間の栄養補給が可能。

肥料を与える際の注意点

- 肥料は少なめに与え、成長を見ながら調整するのがポイント。

- 与えすぎると根が傷みやすくなり、逆に成長を妨げることがある。

- 特に夏場と冬場の施肥には注意し、生育期(春・秋)に重点的に与えるのがベスト。

適切な施肥管理を行うことで、白雪ミセバヤをより健康に育て、美しい紅葉を楽しむことができます。

白雪ミセバヤの別名・学名・原種・自生地とは?

白雪ミセバヤには複数の別名があり、学名や自生地の情報を知ることで、その特性や育て方のヒントを得ることができます。特に、原種の環境を理解することで、日本の気候に適した管理方法を見つけることができます。

白雪ミセバヤの基本情報

- 学名:Sedum cyaneum ‘Hakuyuki’

- 科名:ベンケイソウ科

- 属名:マンネングサ属(セダム属)

- 原産地:主に東アジア(中国やシベリア周辺)

白雪ミセバヤは、セダム属に分類される多肉植物の一種で、耐寒性が強く、乾燥した環境でも育つことができる特性を持っています。特に、その白っぽい葉と繊細な見た目が特徴的で、他のミセバヤ系統とは異なる魅力を持っています。

別名・呼び名

白雪ミセバヤは、日本国内では以下のような別名で呼ばれることがあります。

- ハクユキミセバヤ(園芸業界で一般的な呼び方)

- 白妙(しろたえ)ミセバヤ(園芸種としての別称)

正式な学名であるSedum cyaneum ‘Hakuyuki’ とは異なる呼び方ですが、これらの別名は植物の見た目や特徴に由来しています。特に「白妙(しろたえ)」という名前は、葉の表面を覆う細かい白い毛が雪のように見えることから付けられたと考えられます。

原種との違い

白雪ミセバヤは、セダム属の一種であり、原種であるSedum cyaneum(シアヌム)から派生した園芸品種とされています。

原種 Sedum cyaneum の特徴

- 葉は白雪ミセバヤよりも緑色が強い。

- 葉の表面に生える白い毛が少なめ。

- 耐寒性や耐乾性は白雪ミセバヤと同様に高い。

この違いから、白雪ミセバヤは見た目の美しさや観賞価値を高めるために改良された品種であると考えられます。

自生地の環境と育て方への応用

白雪ミセバヤの原生地は、高山や岩場などの乾燥した環境にあります。そのため、湿度の高い環境が苦手で、水はけの良い土壌を必要とします。

自生地の特徴

- 標高の高い場所に分布し、昼夜の温度差が大きい。

- 岩の隙間など、水はけの良い環境で生育。

- 夏は比較的涼しく、冬は厳しい寒さに耐える。

育て方への応用

- 水はけを重視した管理を行う。

→ 水はけの良い多肉植物用の培養土を使用し、鉢底には軽石を敷く。 - 高温多湿を避ける。

→ 日本の梅雨や夏の蒸れには特に注意し、風通しを良くする。 - 冬の寒さには比較的強いため、屋外でも育てやすい。

→ 霜や長雨を避けるため、軒下やビニールハウスを活用すると安心。

これらの管理を意識することで、日本の気候に適応させながら、美しく育てることができます。

まとめ

白雪ミセバヤは、原種のSedum cyaneumを基にした園芸品種であり、耐寒性が高く、乾燥に強い多肉植物です。日本では「ハクユキミセバヤ」「白妙ミセバヤ」といった別名で呼ばれることもあります。

また、原生地が高山や岩場などの乾燥した環境であるため、湿度の高い日本の気候では水はけの良い土を使用し、夏の蒸れ対策を徹底することが重要です。

原種の特徴や自生環境を理解し、適切な管理を行うことで、白雪ミセバヤを長く美しく育てることができます。

美しく紅葉させるには

白雪ミセバヤの最大の魅力は、秋に見せる美しい紅葉です。適切な環境で育てることで、より鮮やかな色合いを楽しむことができます。紅葉の仕組みを理解し、必要な条件を整えることで、深みのある発色を引き出すことが可能です。

紅葉を促す条件

紅葉を美しくするためには、光・温度・水分管理の3つが重要な要素となります。以下のポイントを意識することで、より鮮やかに色づかせることができます。

1. しっかり日光に当てる

- 日当たりが悪いと紅葉が進まないため、できるだけ長時間日光を確保することが大切です。

- 最低でも1日6時間以上の直射日光を浴びることで、色づきが良くなります。

- 日照不足が続くと、紅葉せずに葉が緑色のまま残ることがあるため注意。

- 室内管理の場合は、LED植物育成ライトを活用して光量を補うのも有効です。

2. 気温の変化を利用する

- 朝晩の寒暖差が大きいと、紅葉がより鮮やかになります。

- 特に秋口は、気温が下がる夜間にしっかり冷やすことが重要です。

- 日中は日光に当て、夜間は気温が下がる屋外で管理することで、自然な紅葉を促せます。

- 寒冷地では霜に注意しながら、適度な冷え込みを利用すると美しい色合いになります。

3. 水やりを控えめにする

- 秋になったら水やりを減らし、乾燥気味に管理することで紅葉しやすくなります。

- 土が常に湿った状態だと、紅葉が鈍くなり、発色が悪くなる傾向があります。

- 「土が完全に乾いてから少量の水を与える」サイクルを意識すると、紅葉が促進されやすい。

- ただし、極端な乾燥は株を弱らせるため、葉がしおれる前に適度な水分を確保することが重要です。

4. 肥料を適度に調整する

- 窒素分の多い肥料を避け、リン酸やカリウムを多く含む肥料を選ぶと発色が良くなります。

- 窒素肥料は葉や茎の成長を促す一方で、紅葉を妨げるため、秋の施肥は慎重に行うべきです。

- 秋口には「リン酸・カリウムが多めの液体肥料」を薄めて与えるのが理想的。

- 緩効性肥料を使用する場合は、夏の終わりに施し、秋の間は追肥を控えると良い。

紅葉が進まない原因と対策

紅葉しない、または色づきが悪い場合は、以下のような原因が考えられます。これらの問題を改善することで、より美しい紅葉を引き出すことができます。

| 原因 | 影響 | 改善策 |

|---|---|---|

| 日照不足 | 紅葉せずに緑色のまま | 日当たりの良い場所に移動し、1日6時間以上の日照を確保する |

| 水の与えすぎ | くすんだ色合いになる | 水やりを減らし、土が乾いてから適量を与える |

| 温度差が少ない | 葉の色づきが鈍くなる | 夜間の気温が下がる場所で管理し、自然な寒暖差を利用する |

| 窒素肥料の過剰使用 | 葉の成長は良いが紅葉しにくい | 窒素を抑え、リン酸・カリウムを含む肥料を選ぶ |

紅葉を成功させるためには、「日光を確保する」「寒暖差を利用する」「水やりを調整する」「肥料のバランスを考える」といった要素をしっかり押さえることが重要です。

まとめ

白雪ミセバヤの紅葉を美しくするためには、日照・気温・水分・肥料の管理がカギとなります。

✔ 日当たりの良い場所で管理し、日光をしっかり確保する。

✔ 秋は昼夜の寒暖差を活用し、紅葉を促す。

✔ 水やりを控えめにし、適度な乾燥状態を作る。

✔ 窒素肥料を避け、リン酸・カリウムを含む肥料を活用する。

これらのポイントを意識することで、白雪ミセバヤの紅葉をより美しく仕上げることができます。適切な環境を整え、鮮やかな色合いを楽しみましょう

まとめ|白雪ミセバヤの育て方・増やし方は難しい?

記事のポイントをまとめます。

- 白雪ミセバヤは乾燥に強いが、過湿環境では根腐れしやすい

- 紅葉を美しくするには、十分な日光と昼夜の寒暖差が必要

- 水やりは生育期は適度に、休眠期は極力控える

- 日照不足は徒長の原因になり、株が弱々しくなる

- 挿し木で増やしやすいが、切り口の乾燥と水はけの良い土が重要

- 地植えは管理の手間が少ないが、梅雨や夏の蒸れに注意が必要

- 鉢植えは置き場所を変えられ管理しやすいが、根詰まりに注意

- 肥料は春と秋に施し、窒素を控えてリン酸・カリウムを重視する

- 害虫はアブラムシやカイガラムシがつきやすく、早めの駆除が必要

- 冬越しは可能だが、霜よけをすれば葉が傷みにくい

- 多肉植物用の水はけの良い土を使い、2年ごとに植え替えを行う

- 夏は直射日光を避け、寒冷紗を使うと葉焼けを防げる

- 開花には十分な日光と栄養が必要で、成熟した株でないと咲きにくい

- 葉がポロポロ落ちる場合は、水やり過多・日照不足・害虫を疑う

- 初心者でも育てやすいが、適切な水管理と日照が鍵となる

コメント