スプリングワンダーは、もこもこした葉が特徴の可愛らしい多肉植物です。その見た目の愛らしさから園芸初心者にも人気があり、寄せ植えにもよく使われる一方で、育て方や増やし方について情報が少なく、不安を感じる方も少なくありません。

この記事では、スプリングワンダーを実際に育てたいと考えている方に向けて、室内や日陰での管理方法、徒長や伸びすぎを防ぐためのポイント、水不足のサインの見分け方、さらにはカビや溶けるといったトラブルの対処法まで、冬越しや耐寒性を含めて丁寧に解説していきます。

また、スプリングワンダー×乙女心や×だるま姫秀麗などの人気交配種の魅力や、挿し木・葉挿しでの繁殖方法、徒長時の仕立て直し、そして栽培に適した土や肥料のコツまで網羅。病気予防や雨ざらし・霜への対策といった細かなポイントも抑えています。

検索からたどり着いたあなたに、スプリングワンダーを「失敗せずに、長く楽しむ」ための実用的なガイドをお届けします。

記事のポイント

- スプリングワンダー多肉の特徴や魅力

- 正しい育て方や水やり・日当たりの管理方法

- 徒長・病気・冬越しなどの対処法

- 増やし方や交配種の違いについて

スプリングワンダー多肉の育て方と管理

- 日当たり:どこに置くべきか

- 耐寒性や霜対策、冬越しのポイント

- スプリングワンダーが溶ける?カビが発生したら?

- 生育期と休眠期の違いを知ろう

- 徒長や伸びすぎ時の仕立て直しと胴切り

- 挿し木・葉挿しでの増やし方と時期

- 水やりの頻度と方法・水不足のサイン

- 土や培養土の選び方と肥料のコツ

- よくある質問と回答

日当たり:どこに置くべきか

スプリングワンダーは、日光を好む性質を持つ多肉植物です。健康的に育てるためには、日当たりの良い場所に置くことが基本中の基本といえます。日光がしっかり当たることで、引き締まったフォルムと鮮やかな発色を保つことができるからです。

ただ、こうして「日光が大事」と聞くと、「ずっと日なたに置いていても大丈夫なの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。実際には、真夏の直射日光には注意が必要です。なぜなら、気温が高い時期の強い日差しに長時間さらされると、葉が焼けて茶色く変色したり、ダメージを受けることがあるからです。

このため、季節や環境に応じた適切な置き場所の工夫が重要になります。以下のようなポイントを参考にしてください。

- 春・秋・冬: 屋外の明るい場所が最適。特に午前中に日が当たる場所が理想的です。

- 夏: 直射日光が強すぎるため、午前中のみ日光が当たる半日陰、または遮光ネットの使用をおすすめします。

- 室内: 南〜東向きの窓辺が適しています。レースカーテン越しの日光でもある程度は育てられますが、日照不足にならないよう注意が必要です。

一方で、長時間日陰に置いてしまうと、徒長(とちょう)と呼ばれる現象が起きやすくなります。徒長とは、葉と葉の間が間延びして不自然に伸びてしまう状態のこと。せっかくのスプリングワンダーのもこもこしたシルエットが崩れてしまう原因になります。

室内で育てる場合には、できる限り明るい場所を選ぶことが重要です。それでも十分な光が確保できない場合は、植物用のLEDライトを活用するのも効果的な方法です。

スプリングワンダーの美しさを保つためには、「日当たり」と「適度な遮光」のバランスをとることがカギとなります。季節ごとに置き場所を見直す習慣をつけると、より長く美しい姿を楽しむことができるでしょう。

耐寒性や霜対策、冬越しのポイント

スプリングワンダーは、多肉植物の中でも比較的寒さに強い品種とされています。しかし、霜や凍結といった極端な低温環境には弱いという側面もあり、冬場の管理には注意が必要です。

ここでは、スプリングワンダーを冬に元気に乗り越えさせるための基本ポイントをご紹介します。

特に注意したいのは以下の3点です:

- 気温が5℃以下になると、葉や茎がダメージを受けやすくなる

- 霜が降りると、葉が凍結しやすく枯れる原因になる

- 湿った状態のまま低温にさらされると、根や茎が腐敗するリスクが高まる

このようなリスクを防ぐために、冬の前にしっかりと対策をしておくことが大切です。

私であれば、以下のような方法で冬越しの準備を進めます:

- 屋外管理をしている場合は、最低気温が5℃を下回る前に室内や軒下へ移動する

- 雨や雪が直接当たらない場所に置き、鉢が常に濡れた状態にならないようにする

- 室内に取り込む場合は、明るく風通しの良い窓際を選び、換気を意識する

また、冬のスプリングワンダーは「休眠期」に入るため、春〜秋に比べて成長がほとんど止まります。この時期に過度な水やりをしてしまうと、根腐れやカビの原因になりやすく非常に危険です。

ここからがポイントですが、冬場の水やりは以下のように調整しましょう:

- 気温が10℃を下回るようになったら、水やりの頻度を月1回以下に抑える

- 土がしっかり乾いてから数日あけて与えるようにする

- 日照の少ない日や寒波の日は、水やりを見送る

つまり、冬は「乾燥気味」に管理するのが鉄則です。水を控えめにしつつ、適度な日当たりと風通しを意識すれば、スプリングワンダーは春まで元気に過ごしてくれます。

冬越しに失敗すると、せっかく育てた株が一気に弱ってしまう恐れもあるため、「暖かく・乾燥気味に・濡らさない」この3つの原則を守ることが重要です。

スプリングワンダーが溶ける?カビが発生したら?

スプリングワンダーを育てていると、ある日突然「葉がドロドロに溶けたように見える」というトラブルに遭遇することがあります。これは非常にショックな光景ですが、原因の多くは「水のやりすぎ」と「風通しの悪さ」にあります。

このようなトラブルが起こりやすい環境条件には、以下のようなものが挙げられます:

- 湿度が高く、風通しが悪い場所に置いている

- 冬場の気温が低いときに、頻繁に水やりをしている

- 長雨の中で屋外に放置し、雨ざらしの状態が続いた

これらの条件が重なると、スプリングワンダーの葉や茎がふやけたように変色・腐敗し、ドロッとした質感に変わってしまいます。さらに、この状態になると白や灰色のカビが発生することも多く、独特の悪臭を放つ場合もあります。

つまり、「溶けたように見える」現象は、多くの場合「腐敗」や「カビの繁殖」が関係しているのです。

万が一このような症状が現れた場合は、すぐに以下の対処を行ってください:

- 腐敗している部分(溶けた葉や茎)を清潔なハサミで丁寧にカットする

- 古い土を取り除き、できれば新しい培養土に入れ替える

- 風通しの良い明るい場所に移し、しばらく水やりを控える

このような応急処置によって、元気な部分を残して再生させることができる可能性があります。

また、カビの再発を防ぐためにも、「予防」が非常に大切です。以下のような点に気をつけて管理しましょう:

- 水やりは「土が完全に乾いてから」に限定する

- 雨が多い時期や冬場は、水やりの頻度を控えめにする

- 鉢の底に排水穴があるか確認し、受け皿の水は溜めないようにする

- 室内で管理する場合は、定期的に換気を行い湿度をこもらせない

特に梅雨時や冬場の低温多湿環境は、カビや腐敗のリスクが大きくなる季節です。植物の様子をこまめに観察しながら、乾燥気味+通気重視のスタイルで育てることがトラブル予防の鍵となります。

このように、スプリングワンダーの「溶ける」現象には必ず原因があります。適切な環境管理と、早めの対応が健康な株を守るポイントです。

生育期と休眠期の違いを知ろう

スプリングワンダーを元気に育てるためには、植物が活動する時期=「生育期」と、成長を休む時期=「休眠期」の違いを知っておくことがとても重要です。なぜなら、このリズムに合わせて水やりや肥料のタイミングを調整しないと、根腐れや生育不良を招いてしまうからです。

スプリングワンダーの年間リズムは以下の通りです:

- 春と秋が生育期(よく育つ時期)

- 夏と冬が休眠期(成長が止まる時期)

一見、年間を通じて同じように見えるかもしれませんが、このサイクルを知らずに同じ管理を続けてしまうと、思わぬトラブルに繋がります。

それでは、それぞれの時期にどう管理すべきかを具体的に見ていきましょう。

【生育期(春・秋)の管理ポイント】

- 水やり: 土が完全に乾いたタイミングでたっぷりと与える

- 肥料: 成長を促すため、月に1回程度の緩効性肥料を与える

- 日当たり: 午前中に日が当たる場所が理想的

- 通気性: 風通しを良くして病気を予防する

この時期はスプリングワンダーが元気に活動しているため、**栄養や水分をしっかり吸収します。**よく育つ分、葉のもこもこ感も維持しやすく、見た目が一番整いやすい時期です。

【休眠期(夏・冬)の管理ポイント】

- 水やり: 頻度を減らし、土が乾いてもすぐには与えない

- 肥料: 成長が止まっているため不要。無理に与えると根に負担がかかる

- 置き場所: 夏は半日陰、冬は寒さ対策を考慮して室内の明るい場所へ

- 注意点: 湿った状態で低温になると根腐れの原因になる

特に冬場は寒さと多湿のダブルパンチでトラブルが起きやすい時期です。植物は見た目には変化がなくても、内部ではエネルギー消費を抑えてじっと耐えている状態。そのため、いつもの感覚で水やりをしてしまうと、根がダメージを受けて腐ってしまうことがあります。

このように考えると、スプリングワンダーの1年は「活動期(春秋)」と「休憩期(夏冬)」にしっかり分かれていることがわかります。それぞれの時期に合わせた管理を心がけることで、より健康的に、そして長く楽しめる植物に育てることができます。

「今、この子は休んでる時期なんだな」と思いやりを持って接することが、スプリングワンダーを上手に育てる秘訣です。

徒長や伸びすぎ時の仕立て直しと胴切り

スプリングワンダーは、かわいらしい“もこもこフォルム”が魅力の多肉植物ですが、育てる環境によっては徒長(とちょう)しやすい一面があります。

徒長とは、日照不足や栄養のアンバランスなどが原因で茎が不自然に間延びしてしまう状態のことです。本来コンパクトで密に育つべき葉と葉の間隔が広がり、全体がひょろっとした印象になるため、せっかくの姿が台無しになってしまいます。

このように姿が崩れてしまった場合には、「仕立て直し」や「胴切り」といったリセット作業が有効です。

特に胴切りは、多肉植物にとって形を整えながら増やすこともできる便利な手法です。やり方は決して難しくありません。以下の手順を参考にしてみてください。

【胴切りの手順】

- 清潔なハサミまたはカッターを用意し、徒長している部分の茎を根元から少し上の位置でカットします。

- 切り取った茎の切り口を2〜3日しっかり乾かします。この時、直射日光を避けて風通しの良い明るい場所で管理するのがポイントです。

- 乾いた茎を新しい土に挿して、根が出るのを待ちます。発根までは水やりを控え、明るい日陰で管理しましょう。

- 根がしっかり出てきたら、通常の管理(水やり・日当たり)に戻します。

この方法の良い点は、上部を再生できるだけでなく、切り取った下側からも新芽が出てくることがあるため、結果的に株を2つ以上に増やせる可能性がある点です。

つまり、見た目を整える“仕立て直し”と、株を増やす“増殖”を同時に行えるのが胴切りの大きなメリットなのです。

注意点としては、切り口が湿ったままだと腐りやすくなるため、必ずしっかりと乾かす時間を確保すること。また、切った後の管理環境も重要で、風通しと湿度のコントロールが成功のカギを握ります。

スプリングワンダーの姿が崩れてきたなと感じたら、迷わず胴切りを検討することが、きれいなフォルムを取り戻す第一歩です。そして、ちょっとした手入れが、また新たな魅力を引き出してくれるチャンスにもなります。

挿し木・葉挿しでの増やし方と時期

スプリングワンダーは、多肉植物の中でも比較的増やしやすい品種として知られています。特に「挿し木」や「葉挿し」といった方法を使えば、初心者の方でも高い成功率で増やすことが可能です。見た目の可愛らしさだけでなく、こうした増殖のしやすさもスプリングワンダーの大きな魅力といえるでしょう。

では、どのタイミングで、どのような手順で増やすのがベストなのでしょうか?

【おすすめの時期】

スプリングワンダーの挿し木・葉挿しに最も適しているのは、**春(3月〜5月)と秋(9月〜11月)**です。この時期は気温が15〜25℃前後と安定し、湿度も極端に高くないため、発根がスムーズに進みやすい環境が整っています。

逆に、真夏や真冬などの気温が極端な季節は、発根が遅れたり、カビや腐敗の原因になったりするリスクが高くなるため避けましょう。

【挿し木の方法】

挿し木とは、茎の一部を切り取って新しい株を作る方法です。徒長してしまった株の仕立て直しと併せて行えるため、手入れと増殖を同時に行いたい方におすすめです。

手順は以下の通りです:

- 健康な茎を3〜5cmほどカットします(葉が数枚ついた状態が理想)

- 切り口を風通しの良い日陰で2〜3日ほど乾燥させます

- 乾いたら、多肉植物用の培養土の上に軽く挿し込みます

- 発根までは水やりを控え、明るい日陰で管理します

- 1〜2週間ほどで発根が始まり、新芽が出てきたら通常の管理へ

【葉挿しの方法】

葉挿しは、葉を使って新しい株を増やす方法で、スプリングワンダーの増殖ではやや成功率が下がることもありますが、挑戦する価値は十分にあります。

葉挿しの手順は以下の通りです:

- 元気で成熟した葉を、根元からやさしくもぎ取る(ちぎれたり途中で折れた葉は避ける)

- 葉を数日間乾燥させた後、土の上に並べておくだけ(土に挿さず、寝かせる)

- 発根・発芽までは直射日光を避けた明るい日陰で管理する

- 発芽後は少しずつ日光に慣らしていくことで、丈夫な苗に育ちやすくなります

このような方法で増やせば、今育てているスプリングワンダーを手軽に複数の株に分けることができ、寄せ植えやプレゼント用にも活用しやすくなります。

また、複数株を育てておけば、病気やトラブルが発生したときの“保険”としての役割も果たしてくれるため、一株だけで育てるより安心感が増します。

スプリングワンダーの増殖は、「育てる楽しみ」だけでなく「増やす楽しみ」も体験できる良い機会です。

時間に余裕があるときに、ぜひチャレンジしてみてください。

水やりの頻度と方法・水不足のサイン

スプリングワンダーを元気に育てる上で、最もつまずきやすいのが「水やり」のタイミングと量の調整です。見た目が乾燥しているように見えても、根の周辺に水分が残っていることがあり、水を与えるタイミングを誤ると「根腐れ」や「病気」につながる可能性があります。

逆に、水をあげなさすぎると、葉がしぼみ、美しいもこもこ感が失われてしまうことも。

つまり、水のやりすぎと不足、どちらにも注意が必要なのです。

【水やりの基本】

季節によってスプリングワンダーの活動状態は変化するため、「生育期」と「休眠期」で水やりのルールを切り替えることが重要です。

- 春・秋(生育期): 土が完全に乾いたのを確認してから、鉢底から水が流れるくらいたっぷりと与える

- 夏・冬(休眠期): 成長が止まるため水を吸収しにくく、表面が乾いて数日経ってから、少量を控えめに与える

このように、成長の有無によって水の必要量は大きく異なります。

また、水やりの際には「朝」に与えるのがおすすめです。特に屋外で育てている場合、夜間に湿ったままの状態になると、気温低下で根腐れやカビの原因になるからです。

【水不足のサインとは?】

スプリングワンダーが水を欲しがっているサインは、見た目で判断することが可能です。

以下のような様子が見られたら、水不足の可能性があります:

- 葉がしぼんで、ふくらみがなくなる

- 触るとやわらかく、弾力がない

- もこもこ感が失われ、葉の表面がしわしわになる

- 葉の先端から軽く枯れ始めるような変化が出る

ただし、少しハリが落ちた程度であれば軽度の水切れであり、すぐに対処すれば回復します。

水を与えて1〜2日で葉にハリが戻れば問題ありません。

【水やり時の注意点】

- 水を与える際は、鉢の中全体に水が行き渡るよう、鉢底から水が流れ出るまでしっかり与えることが大切です。

- 逆に、中途半端な水やりは、表面だけ湿らせて根に届かず、かえって根を弱らせる原因になります。

- 水やり後は、必ず鉢の受け皿に水が溜まっていないかチェックしてください。溜まった水は根腐れのもとです。

このように、「土の乾き具合」「季節」「葉の様子」を総合的に判断しながら水を与えることが、スプリングワンダーの美しさを保つ最大のコツです。慣れるまでは難しく感じるかもしれませんが、観察を重ねることで徐々に最適なタイミングがつかめてきます。

スプリングワンダーの“声なきサイン”に気づいてあげられるようになると、水やりは単なる作業ではなく、植物とのコミュニケーションになります。

土や培養土の選び方と肥料のコツ

スプリングワンダーを健康的に育てるためには、「土選び」が最も重要な土台のひとつです。見た目の可愛さやもこもこ感を長く維持するには、根が健康に育つ環境づくりが欠かせません。

そのためにまず意識したいのが、「水はけの良さ」と「適度な保水性」のバランスです。水を溜め込みすぎる土では根腐れの原因になり、逆に保水力がなさすぎると、乾燥が早すぎて根がダメージを受ける可能性があります。

市販されている「多肉植物用培養土」は、初心者でも安心して使える便利な選択肢です。すでに排水性・通気性・保水性のバランスが取れている配合がされており、植え替えの際にも手間がかかりません。

しかし、よりこだわりたい方や、自分で調整したい方には自作の土づくりもおすすめです。

【自作する場合の基本配合(割合)】

- 赤玉土(小粒):4

- 鹿沼土:3

- ピートモスまたは腐葉土:2

- パーライト:1

この配合の特徴は以下の通りです:

- 赤玉土: 水はけと保水のバランスを取る土台

- 鹿沼土: 通気性が高く、根が腐りにくい

- ピートモス・腐葉土: わずかな養分を含み、根の育成を助ける

- パーライト: 排水性と軽さを加える補助材

このようなブレンドにすることで、水をしっかり排出しつつ、適度な湿度を保てる環境を整えることができます。また、軽量なので鉢の移動や管理もしやすくなります。

【肥料の与え方と注意点】

スプリングワンダーは多くの肥料を必要としない植物です。むしろ、肥料を与えすぎると逆効果になることがあります。葉が不自然に大きく育ち、本来のコンパクトで可愛らしい形が崩れてしまうことがあるため、与える量やタイミングには注意が必要です。

私であれば、以下のように管理します:

- 肥料を与えるのは春と秋(生育期)のみ

- 緩効性の置き肥を月に1回程度、少量使用

- 夏と冬(休眠期)は一切肥料を与えない

肥料を与える場合は、「少なめで十分」という考え方が基本です。液体肥料よりも、じわじわと効く固形の置き肥(緩効性肥料)がスプリングワンダーには向いています。

このように、適切な土と肥料の選択は、目に見えない部分の健康を支える大切な工程です。根が元気であれば、葉も美しく保たれ、結果としてトラブルにも強い株に育ちます。

「土づくりは面倒そう」と思われがちですが、最初にしっかり整えておけば、その後の育成はぐんと楽になります。 ぜひ一度、土と肥料にもこだわってみてください。

よくある質問と回答

Q1. スプリングワンダーは室内でも育てられますか?

A. はい、育てられます。ただし、明るい日当たりが必要です。

室内で育てる場合は、南〜東向きの窓際など、日照時間がしっかり確保できる場所を選びましょう。日照不足になると徒長して、もこもこ感が損なわれます。日照が足りない場合は植物育成ライトの併用がおすすめです。

Q2. スプリングワンダーの水やりの頻度はどれくらい?

A. 季節によって異なります。春・秋は土が乾いたらたっぷり、夏・冬は控えめにしましょう。

特に冬場は休眠期に入るため、水やりは月1〜2回ほどに抑え、根腐れを防ぐよう乾燥気味に管理するのがポイントです。

Q3. 葉がしぼんでいるのは水不足ですか?

A. はい、軽度の水切れが原因の可能性があります。

スプリングワンダーの葉がやわらかくなったり、しぼんでいる場合は、水不足のサインです。土の状態を確認し、乾いていれば鉢底から水が出るまでしっかり水やりをしてください。

Q4. スプリングワンダーが溶けるように腐ったのはなぜ?

A. 水のやりすぎと通気不足が主な原因です。

特に冬場や梅雨時など湿度が高い季節に、水分が多すぎると腐敗して溶けるような症状になります。風通しを良くし、土が乾いてから水やりをするように心がけましょう。

Q5. スプリングワンダーはどんな土が合いますか?

A. 水はけの良い多肉植物専用の土、または赤玉土・鹿沼土をベースにした自作土が最適です。

通気性と排水性を重視した配合で、根腐れを防ぎましょう。ピートモスやパーライトを加えることで保水力とのバランスもとれます。

Q6. 寒い時期の管理で気をつけることは?

A. 気温5℃以下では屋外管理を避け、風の当たらない室内で乾燥気味に管理してください。

霜や凍結は葉を傷める原因になるため、寒冷地では特に注意が必要です。水やりは控え、日当たりと通気を確保しましょう。

Q7. 徒長したスプリングワンダーは元に戻せますか?

A. 胴切りなどの仕立て直しで、整った姿に再生可能です。

徒長した部分をカットし、乾かして挿し直せば、新たな株として育ちます。下部の株も発芽する可能性があるため、増やすチャンスにもなります。

Q8. スプリングワンダーの増やし方は?

A. 挿し木・葉挿しの両方で増やせますが、挿し木の方が成功率が高いです。

春・秋が増殖に適した時期です。乾燥させた茎や葉を土の上に置き、明るい日陰で管理すると発根しやすくなります。

Q9. 寄せ植えに向いている理由は何ですか?

A. もこもこした葉とコンパクトな成長スタイルで、他の多肉との相性が良いためです。

パープル系の多肉や小型のエケベリア、セダム系との組み合わせで、色味や質感に立体感を出しやすくなります。

Q10. 「スプリングワンダー×乙女心」や「×だるま姫秀麗」ってどんな植物?

A. スプリングワンダーと人気品種の交配によって生まれた、見た目も性質も魅力的なハイブリッド種です。

「×乙女心」は紅葉と丸葉が魅力で、「×だるま姫秀麗」は耐久性が高く、形が崩れにくい特徴を持っています。どちらも流通量はまだ少なめですが、育てやすく、入手できたら育ててみる価値のある品種です。

スプリングワンダー多肉の魅力と特徴を改めて解説

- もこもこした葉のかわいさに注目

- 紅葉で楽しむ季節ごとの色変化

- 原種と自生地について解説

- スプリングワンダー×乙女心の交配式

- スプリングワンダー×だるま姫秀麗の魅力

- 寄せ植えにも合うスプリングワンダー

もこもこした葉のかわいさに注目

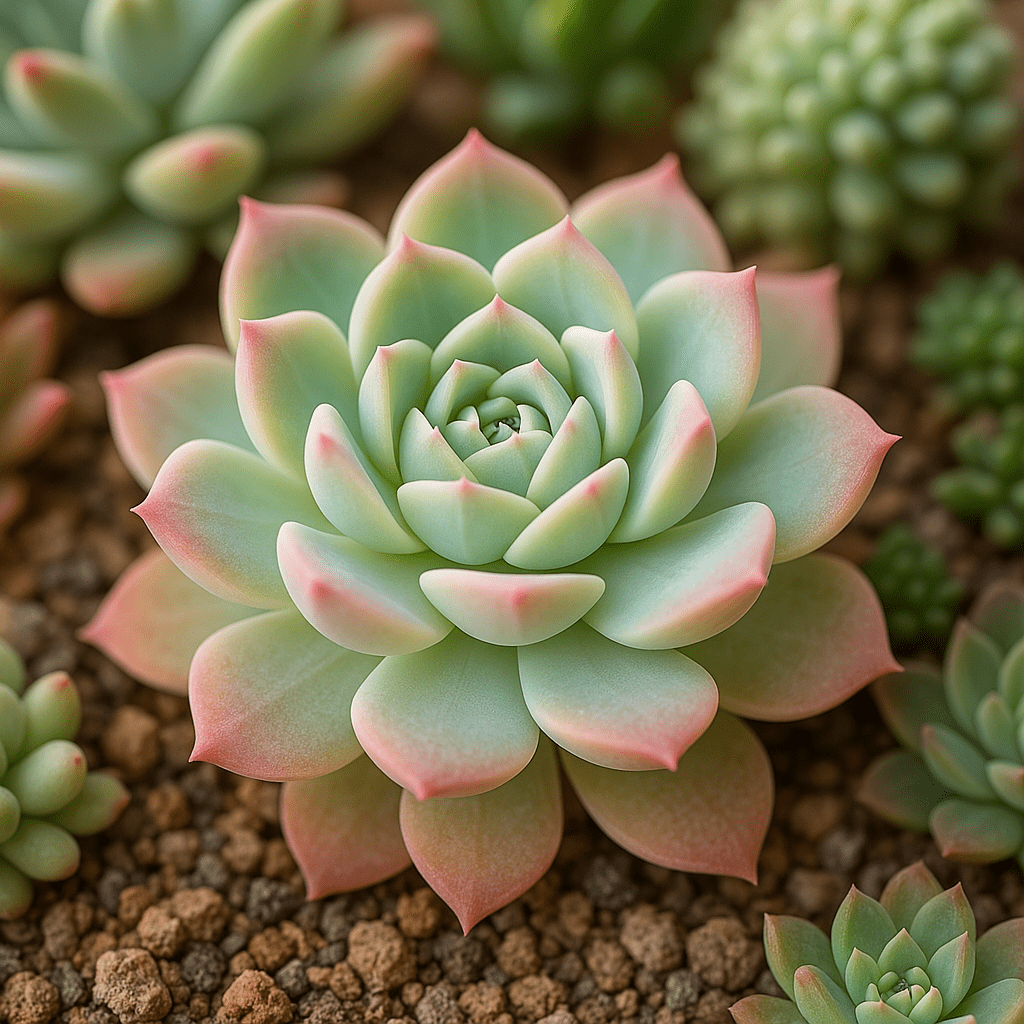

スプリングワンダーと聞いて、まず思い浮かぶのは、なんといっても“もこもこした葉”の愛らしさです。この植物の最大の魅力は、まるで小さな綿毛や羊の毛を思わせる、ふんわりとした質感の葉。その姿は、他の多肉植物にはなかなか見られない独特の雰囲気を放ちます。

葉は小さく密集し、全体として柔らかく丸みを帯びたフォルムに仕上がるため、鉢にこんもりと盛り上がるように育つ様子はまるでクッションのようです。見ているだけで癒される姿に、思わず手を伸ばしたくなる方も多いのではないでしょうか。

特にこの可愛らしい外見は、女性や多肉植物初心者、さらにはインテリアグリーンを探している方々にも絶大な人気があります。育てるだけでなく、「飾る」「眺める」といった楽しみ方ができるのも、スプリングワンダーの大きな魅力です。

子どもたちにも人気があり、「ふわふわしてる!」と興味を示すことが多く、親子で育てる多肉植物としてもおすすめです。かわいらしいビジュアルは、プレゼントやギフトにも向いており、ちょっとしたお礼や贈り物にも喜ばれます。

【もこもこ感を保つためのポイント】

この「もこもこ感」は、実は育て方次第で**美しく維持することも、損なわれることもあります。**以下のようなポイントに気をつけて育てましょう。

- 日当たりの良い場所に置く(徒長を防ぐ)

- 風通しの良い環境で育てる(蒸れ防止)

- 適切な水やりと土選びを意識する(根腐れを避ける)

特に注意したいのが、「徒長(とちょう)」です。日照が不足すると茎が間延びし、せっかくのふんわり感が崩れてしまいます。

また、多湿な環境では蒸れて葉が傷む原因になるため、風通しの確保も忘れないようにしましょう。

スプリングワンダーのかわいらしさは、“もこもこした葉”があってこそ。

この見た目を守ることは、単に植物を育てるだけでなく、インテリアとしての完成度を高めることにもつながります。

適切な環境で丁寧に育ててあげれば、いつまでもふんわりとした愛らしい姿を楽しむことができますよ。

紅葉で楽しむ季節ごとの色変化

スプリングワンダーの魅力は、そのもこもこした葉の形状だけではありません。もうひとつの大きな楽しみは、季節によって変化する葉の色=「紅葉(こうよう)」です。

多肉植物の中には、紅葉しない種類も少なくありませんが、スプリングワンダーは環境次第で鮮やかな色の変化を見せてくれる品種です。特に、秋から冬にかけての気温が下がる時期になると、葉の先端や全体がほんのりピンクや赤に染まるようになります。

この紅葉は、昼夜の寒暖差がある環境や、日当たりが良い場所でより美しく現れます。

例えば、朝晩が冷え込む10月〜12月頃の屋外管理では、黄緑からピンク、そして赤みを帯びたグラデーションが自然に浮かび上がり、まるで1株で秋の風景を表現しているかのような華やかさを楽しめます。

【紅葉を引き出すためのコツ】

紅葉は自然現象ですが、ちょっとした工夫で色づきをさらに促すことも可能です。以下のようなポイントを意識すると、より美しい色変化を楽しめるでしょう。

- 肥料を控えめにする

→ 肥料が多すぎると葉の色が濃い緑に偏り、紅葉が鈍くなります。 - 日照時間をしっかり確保する

→ 明るい場所に置くことで、光合成が活発になり、発色も鮮やかになります。 - 夜間の気温が少し低めになる環境を作る

→ ベランダや屋外の軒下など、昼夜の寒暖差が出やすい場所がおすすめです。

※ただし、霜が降りるほどの低温になると葉が傷む可能性があるため、寒冷地では注意が必要です。

【紅葉はずっと続かない?】

紅葉と聞くと「ずっとその色が続くのかな?」と思うかもしれませんが、紅葉は季節限定の“装い”です。

春になって気温が上がり始めると、赤みは徐々に引き、再び緑の葉に戻っていきます。

この「戻る」という自然のリズムも含めて、スプリングワンダーの魅力といえるでしょう。

つまり、スプリングワンダーは“育てる楽しみ”に加え、“季節で表情が変わる楽しみ”も味わえる多肉植物です。

寄せ植えのアクセントとしても優秀で、紅葉期には他のグリーンとのコントラストが際立ち、全体の見栄えがぐっと引き立ちます。

植物の色づきに季節を感じる。そんなささやかな楽しみを、スプリングワンダーは私たちに教えてくれます。

原種と自生地について解説

スプリングワンダーは、多肉植物の中でもちょっと特別なルーツを持つ品種です。というのも、スプリングワンダーはグラプトペタルム属とセダム属の交配によって生まれた園芸品種であり、自然界には存在しない“人工交配種”だからです。

このため、「原種」や「自生地」という言葉は、他の植物に使われる意味合いとは少し異なります。スプリングワンダーには厳密な意味での“原種”や“野生の自生地”が存在しないのです。

そのかわりに、ルーツを探る手がかりとなるのが、“親となった植物たちの原産地”や性質です。

【スプリングワンダーの背景にある植物たち】

スプリングワンダーの交配元であるグラプトペタルム属やセダム属の多くは、中南米(特にメキシコ)や南アフリカなどの乾燥地帯を原産地としています。

これらの地域では、年間を通じて雨が少なく、日差しが強く、昼夜の寒暖差が大きいという環境が一般的です。

そうした環境に適応してきた多肉植物たちは、乾燥に強く、直射日光を好む性質を備えているのが特徴です。

スプリングワンダーもこの性質を受け継いでおり、乾いた空気・風通しの良さ・たっぷりの光を必要とします。

一方で、湿気や過湿には弱いため、水の与えすぎや蒸れには注意が必要です。

【育て方のヒントは「原種に近い性質」から】

スプリングワンダーに特有の“もこもこ感”や、紅葉する性質、成長の仕方などを見ても、原種に近い多肉植物たちの特徴を色濃く受け継いでいることがわかります。

そのため、「自生地はないから育て方がわかりづらい」と不安に思う必要はありません。

むしろ、次のような基本条件を意識することで、スプリングワンダーは非常に育てやすい品種となります。

- 日当たりの良い場所に置く(直射日光OK)

- 乾燥気味に管理する(水やりは控えめ)

- 風通しの良い場所を選ぶ(蒸れを防ぐ)

- 寒さにはある程度耐えるが、霜や凍結には注意する

これらのポイントは、「原種の育成環境をイメージする」ことから導き出されるコツです。

つまり、スプリングワンダーは野生には存在しないものの、“原種の性質を参考にした育て方”を実践すれば、十分に元気に育てることができる多肉植物です。

原種や自生地を知ることは、単なる知識としてだけでなく、植物にとって快適な環境を再現するヒントにもなるのです。

スプリングワンダー×乙女心の交配式

スプリングワンダーの人気の高まりとともに、さまざまな交配種(ハイブリッド)が園芸界で登場するようになっています。その中でも、特に注目を集めているのが、「スプリングワンダー×乙女心」という魅力的な組み合わせです。

この交配式は、スプリングワンダーの“もこもこ感”と、乙女心の“色づく丸葉”という両者の魅力が絶妙に融合した品種です。

見た目は、柔らかい質感の中にぷっくりとしたボリューム感があり、葉先がほんのりピンクや赤に染まることで、より華やかで可愛らしい印象を与えます。

【乙女心とはどんな植物?】

乙女心は、セダム属の代表的な多肉植物で、ころんとした丸みのある葉が特徴です。寒くなると葉の先端が赤く染まり、まるで頬を赤らめたような姿になることから“乙女心”という名前が付けられました。

この乙女心の持つ紅葉の美しさと、スプリングワンダー特有のもふもふしたフォルムが掛け合わさることで、従来の多肉植物にはなかった新しい可愛さが生まれています。

【交配式の魅力と育てやすさ】

この「スプリングワンダー×乙女心」は、見た目の可愛さだけでなく、育てやすさも兼ね備えている点が大きな魅力です。

両親ともに比較的丈夫で、初心者でも扱いやすい性質を持っているため、交配種であっても管理が難しすぎるということはありません。

育成の基本ポイントは以下の通りです:

- 日当たりの良い場所で育てる(紅葉も促進)

- 水やりは控えめに(乾燥気味が基本)

- 風通しを確保して蒸れを防ぐ

このように、基本的な多肉植物の育て方ができていれば、交配種でも問題なく楽しめる点がうれしいところです。

【まだ珍しい品種だからこその楽しみ】

現在、この交配種は園芸店やネットショップでも流通が限られており、手に入れるのが難しいレアな存在でもあります。そのため、見かけたときはぜひ手に取ってみてください。

手に入りにくいからこそ、育てる喜びやコレクション性も高く、ガーデニングの楽しみがぐっと広がります。

また、自分で交配に挑戦する愛好家も増えており、多肉植物の奥深い世界に踏み出す第一歩としても最適な一株といえるでしょう。

「スプリングワンダー×乙女心」は、ビジュアルの愛らしさ、育てやすさ、希少性をすべて兼ね備えた、多肉好きにはたまらない交配種。

見つけたときの喜びと、育てていく中での変化の楽しみを、ぜひ味わってみてください。

スプリングワンダー×だるま姫秀麗の魅力

「スプリングワンダー×だるま姫秀麗」は、近年注目を集めている多肉植物の交配種のひとつです。スプリングワンダーのふんわりした質感と、だるま姫秀麗のコロンとした厚みのある葉と丈夫さが融合した、見た目にも性質にも優れたハイブリッド品種です。

この交配種が魅力的なのは、単に可愛いだけでなく、育てやすさと美しさを兼ね備えている点にあります。

【だるま姫秀麗の特徴を受け継いだ強さ】

だるま姫秀麗は、グラプトペタルム属の人気種「姫秀麗(ひめしゅうれい)」の中でも、特に葉が丸くて短い“だるまタイプ”と呼ばれる個体です。

この特徴を引き継ぐことで、スプリングワンダーとの交配種は、全体的にぷっくりとしたフォルムになり、コンパクトでも存在感のある姿に育ちます。

さらに、だるま姫秀麗は耐寒性・耐暑性に優れた品種であり、そのタフさをスプリングワンダーにも伝えています。

つまり、この交配種は一年を通じて安定して育てやすいのが大きな強みなのです。

【徒長しにくく、形が崩れにくい】

多肉植物を育てていてよくある悩みが「徒長(とちょう)」、つまり日照不足や環境の乱れによって茎が間延びしてしまう現象です。

この「スプリングワンダー×だるま姫秀麗」は、比較的徒長しにくい性質を持っており、もこもこ感やコンパクトなシルエットを長く維持しやすいのが大きな魅力です。

また、肉厚な葉は水分をしっかり蓄えているため、乾燥にも比較的強く、初心者でも安心して育てやすい点も高評価です。

【こんな方におすすめ】

この交配種は、次のような方に特におすすめです:

- 日常の手入れがあまりできないけど可愛い多肉を育てたい人

- 徒長しやすい多肉で何度も失敗してしまった人

- 寄せ植えや単体で見映えのする品種を探している人

- 珍しいけれど育てやすい多肉をコレクションに加えたい人

一見まるっとした見た目に惹かれて育て始める方も多いですが、実際に育ててみると、その丈夫さと安定感に驚かされることが多い品種です。

可愛らしさとタフさを併せ持つ「スプリングワンダー×だるま姫秀麗」は、まさに“育てやすくて長く楽しめる”理想の多肉植物。

初心者から上級者まで、幅広い層の多肉愛好家に支持されている理由も納得の一本です。

もし見かけることがあれば、ぜひ手に取って育ててみてください。

寄せ植えにも合うスプリングワンダー

スプリングワンダーは、単体でも存在感のある美しさを持ちながら、寄せ植えにも非常に適した多肉植物です。その理由は、独特のもこもこした質感と、コンパクトにまとまる成長スタイルにあります。

葉が密集して育つ姿は他の多肉植物と並べても埋もれにくく、立体感のある寄せ植えを作る上でとても重宝されます。

また、色味や質感に変化をつけやすく、全体のバランスが取りやすい点もスプリングワンダーが寄せ植え向きである理由のひとつです。

【相性の良い組み合わせ例】

スプリングワンダーは、さまざまな多肉植物と組み合わせやすい万能タイプですが、以下のような品種と特に相性が良いとされています。

- パープル系の多肉植物(例:パープルヘイズ)

→ 色のコントラストで、もこもこ感が引き立つ - 小型のエケベリア(例:エレガンスやミニマなど)

→ ロゼット状の葉と組み合わせると動きが出る - 丸葉のセダム系(例:虹の玉、乙女心)

→ 丸みのあるフォルムが共鳴し、やさしい印象に

このように、形・色・質感の異なる多肉植物と合わせることで、寄せ植え全体に表情と季節感が生まれます。

【寄せ植えでの注意点】

見た目の美しさだけでなく、寄せ植えで重要なのは“性質の相性”です。

水やりの頻度や光の好みが異なる植物同士を一緒に植えてしまうと、片方が元気でももう片方が弱るというアンバランスが起こりやすくなります。

スプリングワンダーは:

- 乾燥を好み、多湿に弱い

- たっぷりの日光を必要とする(日照不足で徒長しやすい)

- 寒さにはある程度強いが、霜には弱い

このため、同じように乾燥を好み、日照を必要とする多肉植物と組み合わせることが理想的です。

【初心者にも扱いやすい寄せ植え素材】

初めて寄せ植えに挑戦する方にとっては、育てやすさや管理のしやすさも大切なポイントです。

スプリングワンダーは、耐陰性こそ高くありませんが、比較的丈夫で環境に順応しやすいため、初心者にも安心して取り入れられる一株です。

- コンパクトで植えやすい

- 他の多肉と馴染みやすいデザイン性

- 色変化(紅葉)で季節感も演出できる

このような点からも、スプリングワンダーは寄せ植えデビューにぴったりの多肉植物といえるでしょう。

かわいさと使いやすさを兼ね備えたスプリングワンダーは、寄せ植えの中でも主役にも脇役にもなれる万能タイプ。

配置や組み合わせによって、さまざまな表情を見せてくれるため、寄せ植えをアートのように楽しみたい方には特におすすめです。

まとめ|スプリングワンダー多肉の育て方と魅力

記事のポイントをまとめます。

- スプリングワンダーは日光を好むため明るい場所で育てるのが基本

- 夏の直射日光は葉焼けを防ぐために遮光が必要

- 冬場は5℃以下で管理せず、室内で乾燥気味に保つのが理想

- 風通しが悪く多湿な環境では葉が溶けるように腐ることがある

- 水やりは季節に応じて調整し、特に冬は控えめにする

- 生育期は春と秋、休眠期は夏と冬で管理を切り替える

- 徒長した株は胴切りなどで仕立て直すことで再生できる

- 挿し木・葉挿しの繁殖が可能で、特に春秋に成功しやすい

- 水不足のサインは葉のしぼみや柔らかさから判断できる

- 肥料は生育期のみ月1回で十分で与えすぎに注意

- 土は水はけの良い多肉植物用培養土か自作配合が適している

- 紅葉は秋〜冬にかけて見られ、光と寒暖差で色づきが深まる

- スプリングワンダーはもこもこした葉が大きな魅力である

- 寄せ植えにも向いており他の多肉植物と相性が良い

- 交配種「×乙女心」「×だるま姫秀麗」も人気で育てやすい

コメント