多肉植物好きの間でも「見た目がそっくり!」と話題になるビアホップと玉つづりの違い。はじめて育てる方にとっては、粒の大きさや葉の並びが微妙に違うだけに、どちらがどちらなのか判断に迷うことも多いのではないでしょうか。

この記事では、ビアホップと玉つづり茎の長さや全体のフォルムなどの違いをはじめ、新玉つづりとの関係や別名にまつわる情報まで、わかりやすく丁寧に解説します。

さらに、育てていく中でよくある「伸びすぎ(徒長)」「しわしわになる」「白くなる」といったトラブルへの対策も紹介。葉挿し・挿し木・胴切りなどの増やし方、雨ざらしや霜への対応法、室内や日陰での育て方など、季節や気温に合わせた具体的な管理方法もカバーしています。

「枯れる前に仕立て直しできる?」といった疑問や、地植えや屋外での育成、水やりの頻度と方法、使用する培養土や肥料、さらには病気・病害虫への予防策まで、生育期と休眠期を意識した育て方のコツを網羅しました。

見た目はそっくりでも、ビアホップと玉つづりは育て方にも細かな違いがあります。この記事を読めば、その魅力と違いをしっかり理解し、自信をもって育てられるようになるはずです。

記事のポイント

- ビアホップと玉つづりの見た目や育ち方の具体的な違い

- 徒長やしわしわなどのトラブル原因とその対処法

- 季節ごとの水やりや日当たりなどの育て方のコツ

- 葉挿し・挿し木などによる効果的な増やし方の方法

ビアホップと玉つづりの違いとは?

- 粒の大きさや葉の並びの見分け方

- 茎の長さと全体のフォルムに注目

- ビアホップ・玉つづりの別名と由来

- 新玉つづりとの関係と特徴の違い

- 伸びすぎ・しわしわになる理由と対策

- 白くなる原因は日当たりや病気?

- よくある質問と回答

粒の大きさや葉の並びの見分け方

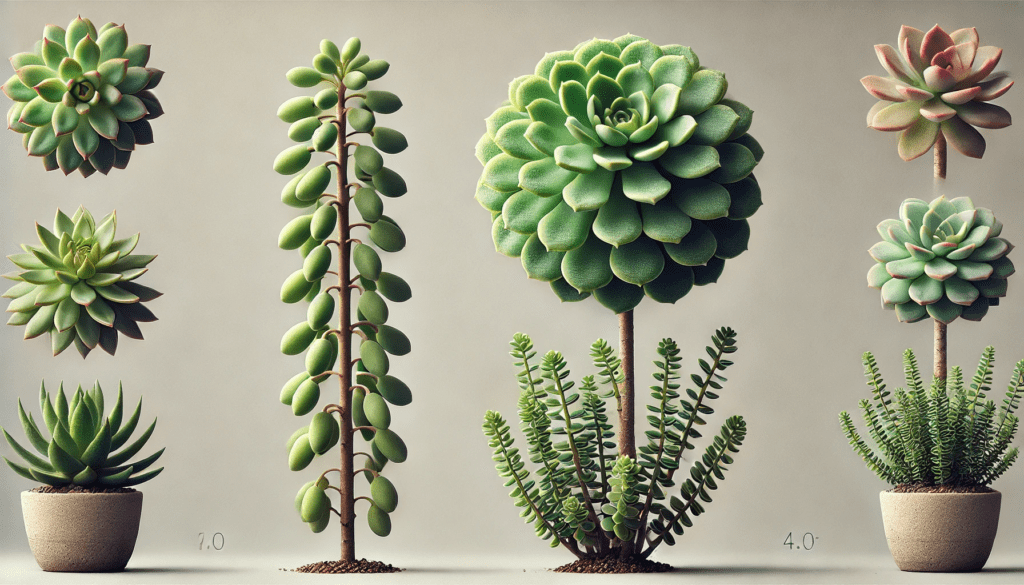

こうして並べて見たとき、ビアホップと玉つづりの見分け方の中でもっとも基本となるのが、「粒の大きさ」と「葉の並び」です。この2つを理解しておくことで、ぱっと見ただけでもどちらの品種か判断しやすくなります。

まず、粒の大きさに注目してみましょう。ビアホップは、名前の通り「ビールのホップ」のような丸みのある、ぷっくりとした葉が特徴です。葉のサイズは比較的大きく、1枚1枚の存在感があります。指先で軽くつまめるようなボリューム感があり、全体として丸く、ふっくらした印象を与えます。

一方、玉つづり(別名:セダム・モルガニアナム)は、ビアホップに比べて葉がやや小さめで、細長い形状をしています。葉と葉の間隔もやや詰まっていて、繊細な雰囲気が特徴です。見た目のイメージとしては、ビアホップが「ふわっと大きめのマスカット」、玉つづりは「小粒のグリーンピース」が密集しているような印象を受けるかもしれません。

このように言うと、簡単に見分けられそうですが、育てる環境や株の状態によっては、両者の違いが曖昧になることもあります。特に徒長していたり、水不足でしおれていると、本来のフォルムが崩れて見分けにくくなるため注意が必要です。

また、葉の並び方にも注目しましょう。ビアホップは比較的整ったスパイラル状に葉がつきますが、玉つづりは不規則に見えることもあります。つまり、ビアホップの方が「整列した印象」、玉つづりは「少しランダムで自然な並び方」をしている傾向があります。

初めて育てる方にとっては、こうした微妙な違いを見極めるのは難しく感じるかもしれませんが、以下のポイントを意識すると見分けがしやすくなります。

- ビアホップ:葉が大きく丸い/並びが整っている

- 玉つづり:葉が小さく細長い/並びがやや不規則

- ビアホップのほうが全体的にボリューム感がある

ただ単に「似ている多肉植物」として片づけてしまうのではなく、こうした細かい観察が育成や管理にもつながります。違いを知ることは、適切な育て方や仕立て直しの判断にも大いに役立ちます。繰り返しますが、見分け方の基本は粒の大きさと葉の付き方です。まずはこの2点をおさえておきましょう。

茎の長さと全体のフォルムに注目

このような違いを見た目で判断する場合、粒や葉だけでなく「茎の長さ」や「全体のフォルム(姿)」も非常に大切なポイントです。とくに、植物のシルエット全体を見渡したときの印象は、品種を見分けるうえでの手がかりになります。

まず茎の長さに着目すると、玉つづりのほうが茎が伸びやすく、自然と垂れ下がるように育つ傾向があります。そのため、ハンギングや吊り鉢で育てると、長く垂れ下がる繊細なラインがとても美しく映えます。育てる環境にもよりますが、玉つづりは成長が進むにつれて50cm以上伸びることも珍しくありません。

一方で、ビアホップの茎は比較的短く、しっかりとした印象を受けます。茎が太く、葉がしっかり密集して付くため、全体的に丸みのある「ころん」としたフォルムをつくりやすいのが特徴です。垂れ下がることもありますが、玉つづりほど極端に伸びることは少なく、まとまりのある姿で育つことが多いです。

こうして比べてみると、茎の長さと全体の形状から以下のような違いが見えてきます。

- ビアホップ:茎が短く太め/葉が密集し、ずんぐりした印象

- 玉つづり:茎が長くなりやすい/垂れ下がるように伸びるシルエット

これらの特徴を観察することで、どちらの品種なのか見分けやすくなります。

しかし、ここで注意しておきたいのが「徒長(とちょう)」です。日照不足などの環境ストレスによって、どちらの品種も茎が不自然に長くなる現象が起こる場合があります。この状態では、元々の姿とは異なる形になってしまい、正確な判別が難しくなることもあるため、判断は必ず健康な株の姿で行うようにしましょう。

このように考えると、茎の長さや全体のフォルムは、「育てているうちに自然と分かってくる違い」でもあります。観察を続けていくことで、自然に判断力が身についていくでしょう。

ビアホップ・玉つづりの別名と由来

実際に育てている人の中でも、「ビアホップ」や「玉つづり」という名前を耳にしたことがあっても、それが同じ植物か別のものか分からないという方は少なくありません。その理由のひとつが、多肉植物における「別名」の多さにあります。

まず、「ビアホップ」は、正式な学名でいうと**Sedum ‘Burrito’(セダム・バリート)**という品種です。「ビアホップ(Beer Hop)」という名前は、葉の形状がビールのホップのように見えることからついた通称です。園芸店やネットショップでは、「ビアポップ」「ビアーホップ」などの表記ゆれもあるため、混乱を招きやすいのが現状です。

一方、「玉つづり」は、**Sedum morganianum(セダム・モルガニアナム)**という学名をもつ品種で、日本では古くから「玉つづり」や「玉連(たまづら)」と呼ばれて親しまれてきました。特に昭和の時代から多肉植物として普及しており、ビアホップよりも歴史がある呼び名といえるでしょう。

ここで注意したいのは、両者が「セダム属」に属している近縁種であり、見た目も非常に似ているため、混同されやすいことです。園芸ショップでも名前が間違って表示されていたり、ラベルに学名が書かれていない場合もあり、初心者にとっては判断が難しいケースもあります。

また、流通名には以下のようなバリエーションも存在します。

- ビアホップ:ビアポップ、バリート、セダム・ビアホップ

- 玉つづり:セダム・モルガニアナム、ドンキー・テイル(Donkey Tail/英語圏の通称)

「ドンキー・テイル」という名前は、玉つづりがロバのしっぽのように垂れ下がる姿から名付けられたものです。英語圏ではこちらの名前の方が通じやすい場合もあります。

つまり、植物自体に複数の呼び名があるのは珍しくありませんが、それぞれの由来や背景を知っておくことで、誤解を減らし、より正確に植物を楽しむことができます。

多肉植物の世界では、流通名・園芸名・学名がすべて異なることも多いため、購入時にはラベルだけでなく、実物の形や特徴を確認することが大切です。名前に惑わされず、自分の目で判断できる力を身につけましょう。

新玉つづりとの関係と特徴の違い

おそらく多くの方が「玉つづり」と「新玉つづり」の違いに戸惑ったことがあるのではないでしょうか。名前が似ていることから、同じ植物の別名と思われがちですが、実際には異なる品種です。両者の関係と、それぞれの特徴について詳しく見ていきましょう。

まず、「玉つづり」は、セダム・モルガニアナム(Sedum morganianum)という多肉植物で、葉がやや小ぶりで細長く、密に連なって垂れ下がる姿が特徴です。対して、「新玉つづり」は、セダム・バリート(Sedum ‘Burrito’)とも呼ばれ、玉つづりの園芸種や交配種として扱われることもありますが、明確に分類される別品種です。

新玉つづりの大きな特徴は、葉が丸く、玉のようにふっくらしていることです。その見た目はまさに「新しい玉のつづり」の名にふさわしく、玉つづりよりも柔らかく愛嬌のあるフォルムをしています。茎もしっかりしており、葉のボリューム感が強調されるため、全体的に「ふっくら」「ずっしり」とした印象を受けます。

一方で、玉つづりは比較的葉が細長く、繊細な印象です。同じように垂れ下がる育ち方をしますが、新玉つづりに比べるとスリムで軽やかな雰囲気があります。

ここで、両者の違いを整理すると以下のようになります。

| 特徴 | 玉つづり | 新玉つづり(ビアホップ) |

|---|---|---|

| 葉の形 | 細長くやや尖った形 | 丸くふっくらとした形 |

| 葉の密度 | 密に詰まっている | 玉つづりよりややゆったり |

| 全体の印象 | 軽やかで繊細な垂れ下がり | ずっしりした重厚感のあるフォルム |

| 成長のスピード | 比較的ゆっくり | やや早く、しっかり成長する傾向 |

このように「新玉つづり」は、玉つづりに比べて葉のフォルムや茎の構造に違いがあり、見た目でも育ち方でも個性がはっきり分かれています。ただし、流通時にはどちらも「玉つづり」として一括りにされていることもあり、名前だけで判断すると混乱する可能性があります。

私の場合、購入時にラベルに「新玉つづり」と書かれていたにもかかわらず、数ヶ月育ててみると実際は「ビアホップ」だったという経験がありました。育ててみてはじめて特徴が明確になるケースもあるため、最初から完璧に見分けるのは難しいという前提で接することも大切です。

いずれにしても、それぞれに魅力があり、育てる楽しさも異なります。どちらが優れているということではなく、自分の好みや育成スタイルに合わせて選んでいきましょう。

伸びすぎ・しわしわになる理由と対策

あなたは、購入したときは可愛らしかった多肉植物が、いつの間にか茎ばかり伸びてヒョロヒョロになったり、葉がしわしわになって元気がなくなったりした経験はありませんか?

ビアホップや玉つづりのような多肉植物は、「伸びすぎ」や「しわしわ」といったトラブルが起こりやすい品種でもあります。

まず、茎が異常に伸びる現象、これは「徒長(とちょう)」と呼ばれます。主な原因は日照不足です。室内で育てている場合、日光が足りないと植物は光を求めて上へ、横へと不自然に伸びてしまいます。その結果、本来のギュッと詰まった可愛らしい姿が崩れてしまうのです。

一方で、葉がしわしわになる症状については、水分不足か、逆に根腐れによって水を吸えていない可能性が考えられます。これは非常に見分けが難しいポイントですが、土の状態を確認することがトラブル解決の第一歩です。

徒長(伸びすぎ)への対策:

- 日当たりの良い場所に置く(1日4〜6時間以上の直射日光が理想)

- 窓越しではなく、屋外やバルコニーでの日光浴を試す

- 明るいLEDライトを使って光量を補う(特に室内飼育の場合)

- 生育期(春・秋)に仕立て直しを行う(詳しくは後述)

しわしわになる対策:

- 水やりのタイミングを見直す(基本的には土がしっかり乾いてから)

- 鉢底から水が流れ出るくらいたっぷり与える

- 冬は休眠期に入るため、水やりを控えめに

- 根腐れが疑われる場合は、一度鉢から抜いて根の状態を確認する

これらのトラブルを防ぐには、まず季節ごとの生育パターンを理解することが重要です。ビアホップや玉つづりは春と秋が生育期、夏と冬は休眠期となるため、季節によって水やりや日光の管理を変えていく必要があります。

特に夏場の高温や、冬場の霜に当たることで葉が傷み、結果としてしわしわになるケースもあります。季節ごとの管理を意識しながら、「今、植物が何を求めているか」を観察する姿勢が大切です。

また、徒長してしまった株は、思い切って「仕立て直し(剪定)」をするのも有効な方法です。茎をカットし、葉挿しや挿し木で新たな株を増やすことで、コンパクトで健康的な姿に戻すことができます。

このように、伸びすぎやしわしわといった症状には、必ず理由があります。その原因を見極め、適切に対処することで、美しい姿を保ちながら育てることが可能になります。失敗しても落ち込まず、むしろ「植物と会話している」と思って接してあげましょう。

白くなる原因は日当たりや病気?

「ビアホップや玉つづりの葉が、気づいたら白っぽく変色していた」という経験はありませんか?

実際、この症状は多肉植物を育てるうえでよくあるトラブルのひとつで、必ずしも病気とは限りません。しかし、そのまま放っておくと植物が弱ってしまう可能性もあるため、早めの対処が重要です。

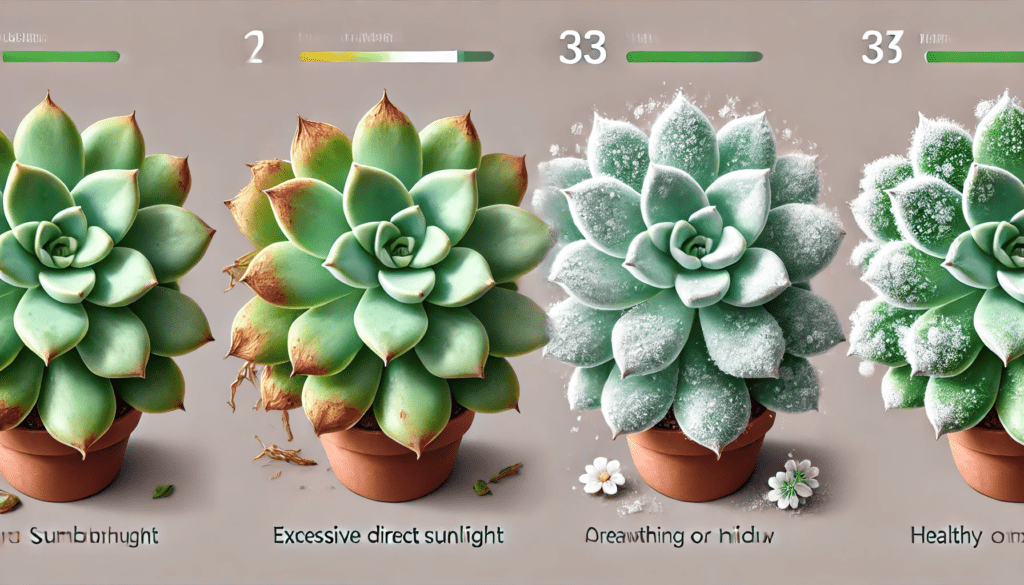

まず、白くなる現象には大きく分けて3つの主な原因があります。

1. 日焼け(葉焼け)

最も多い原因は、強すぎる直射日光による葉焼けです。春から夏にかけて日差しが強くなると、急に明るい場所へ移した植物がダメージを受け、葉の表面が白く変色することがあります。

これは人間で言えば「日焼け」と同じで、葉が乾燥し、組織がダメージを受けている状態です。軽度であれば回復しますが、ひどい場合は葉が枯れてしまうこともあるため、注意が必要です。

対策としては以下の通りです:

- 春先の強光には徐々に慣らしていく(=遮光ネットや半日陰からスタートする)

- 真夏の直射日光は避け、風通しの良い半日陰で管理する

- いきなり屋外に出さないで、室内から徐々に日光に慣らす「慣光」が大切

2. 水やり・湿度によるカビや病気

次に考えられるのは、白カビやうどんこ病などの病害です。これは空気中の湿度が高すぎたり、水やりの頻度が多すぎることで発生するケースが多く、葉の表面に白い粉状のものが付着するような見た目になります。

この場合の特徴:

- ふわっと白い膜や粉が葉に付く

- 触ると粉が落ちる感じがする

- 他の葉にも広がる傾向がある

このような症状が見られた場合は、すぐに風通しのよい場所に移動し、殺菌スプレーや自然由来の防カビ剤で対処します。また、水やりの頻度を減らし、葉や茎が濡れないように注意してください。

3. 本来の葉の性質による「白い粉(ブルーム)」

実は、白っぽく見えるのが「異常ではない」ケースも存在します。ビアホップや新玉つづりには、葉の表面に「ブルーム」と呼ばれる白いワックス状の粉が自然とついていることがあります。これは植物自身が紫外線や水分の蒸発を防ぐために分泌しているもので、むしろ健康な状態の証拠でもあります。

この白い粉は、指で触ると簡単に取れてしまうため、なるべく触らずにそっと扱うようにしましょう。見た目が白っぽくても、葉がしっかりとしていて生き生きしているなら、問題はありません。

病気を見分けるためのポイントまとめ

| 症状 | 原因 | 対策 |

|---|---|---|

| 白く変色し、葉が乾燥している | 日焼け | 徐々に慣光・遮光対策 |

| 白い粉が葉に広がり落ちる | うどんこ病・カビ | 殺菌スプレー、風通し改善、水やり管理 |

| 表面がうっすら白く、触ると取れる | ブルーム(自然な粉) | 異常なし。むしろ健康のサイン。触らない |

よくある質問と回答

Q1. ビアホップと玉つづりの見分け方は?

A. 葉の形と茎の長さで見分けるのが基本です。

ビアホップは葉が丸くて大きく、茎が太く短いのが特徴。一方、玉つづりは葉が細長く、茎が長く垂れ下がるように伸びます。全体のシルエットや葉の並びもチェックポイントです。

Q2. 玉つづりと新玉つづりはどう違う?

A. 新玉つづり(ビアホップ)は玉つづりの改良種または近縁種で、葉がより丸く、全体的にボリューム感があります。玉つづりは葉が細くて繊細な印象。どちらも垂れ下がるように育ちますが、葉のフォルムで判断できます。

Q3. 多肉植物が白くなるのは病気ですか?

A. 原因によって異なります。

日焼け、うどんこ病、カビなどの場合もあれば、ブルーム(葉を守る自然の白い粉)の可能性もあります。広がり方や触ったときの感触で見極めましょう。病気が疑われるときは早めの対処が必要です。

Q4. 徒長してしまったビアホップは元に戻せますか?

A. 元の姿には戻りませんが、仕立て直しで美しい姿に再生可能です。

徒長部分をカットして挿し木し、わき芽を育てることで、コンパクトで元気な株に再構成できます。日当たりの改善と風通しも忘れずに。

Q5. 室内でもビアホップは育てられますか?

A. 育てることは可能ですが、光量の確保が鍵です。

南向きの窓辺など、日当たりの良い場所を選び、必要に応じてLEDライトで補光すると健康に育ちます。日照不足は徒長の原因になります。

Q6. 葉がしわしわになったけど、水不足ですか?

A. それは必ずしも水不足とは限りません。

冬の休眠期や根腐れが原因でも葉がしおれることがあります。土が乾いているか、根の状態を確認してから水やりを検討しましょう。

Q7. 多肉植物の土は普通の園芸用土でいいの?

A. いいえ、一般的な園芸用土は水はけが悪く、多肉植物には向きません。

「多肉植物用培養土」や赤玉土・鹿沼土などをブレンドした水はけの良い土が最適です。根腐れを防ぐためにも、土選びは非常に重要です。

Q8. 増やすのにおすすめの方法は?

A. 挿し木が最も手軽で成功率が高くおすすめです。

葉挿しや胴切りでも増やせますが、種類や状態によって向き不向きがあります。春か秋の生育期に行うと、より成功しやすくなります。

Q9. 冬はどこで管理すればいいですか?

A. 屋外での管理は霜や寒さで株が傷むリスクが高いため、5℃を下回る地域では室内の明るく暖かい場所で管理するのが理想です。

簡易温室やカバーを使えば屋外でも越冬できる場合もあります。

Q10. 肥料はどのくらい与えればいいですか?

A. 肥料は「少なめ」が基本です。

春と秋に、緩効性肥料を控えめに与える程度で十分。液体肥料を使う場合も、1000倍に希釈して月1回が目安です。与えすぎると徒長や葉の変色の原因になります。

ビアホップと玉つづりの違い:育て方と楽しみ方

- 見た目が似てるけど育て方は違う?

- 季節ごとの水やり頻度と方法

- 日陰・室内でも育つ?日当たりの工夫

- 肥料・土・培養土の選び方

- 増やし方のコツ:葉挿し・挿し木・胴切り

- 冬越し・霜・雨ざらしにどう対応する?

- 枯れる・徒長したときの仕立て直し術

見た目が似てるけど育て方は違う?

ビアホップと玉つづりは、見た目が非常に似ているため、「育て方もまったく同じだろう」と思われがちです。しかし、実際には少しずつ育成上のコツが異なります。特に注意すべきなのは、日当たりや水やりの加減、生育スピードの違いです。

結論から言えば、両者は基本的な管理方法は共通しているものの、成長の癖や繊細さに違いがあります。

そのため、“似ているけれど、まったく同じように扱うと失敗する可能性もある”と心得ておきましょう。

共通点:どちらも乾燥を好むセダム属

- 水のあげすぎに注意(乾燥気味が基本)

- 日当たりと風通しのよい場所を好む

- 高温多湿が苦手なので、夏場は特に注意

- 肥料は控えめでOK(与えすぎると徒長しやすい)

このように、多肉植物としての基本的な育て方は共通しています。とはいえ、個々の品種特性を知ることで、より健康で美しい株に育てることが可能になります。

ビアホップの育て方で気を付けたいこと

ビアホップは、葉がぷっくりしている分、水分を多く蓄える能力が高い品種です。そのため、水やりを控えめにするのが育成のコツです。

また、比較的暑さに強く、初心者でも育てやすいのが特徴です。ただし、急激な日差しには弱いため、春先は少しずつ慣らすようにします。

特徴まとめ:

- 丈夫で育てやすい

- 水やりはかなり控えめに

- 光に慣らせば屋外でもよく育つ

玉つづりの育て方で注意したいこと

一方、玉つづりはビアホップに比べると葉が落ちやすく、少し繊細な印象です。葉が細長いため、手で触ったり移動させたりするだけでポロポロと取れてしまうこともあります。

また、蒸れや根腐れにも敏感なため、通気性のある鉢や土を使うことが重要です。

特徴まとめ:

- 葉が取れやすいので慎重に扱う

- 夏場の蒸れに注意(風通しを確保)

- 水はけのよい土を使用する

育て方の違いを知ることが、失敗を防ぐ第一歩

このように考えると、同じセダム属でもビアホップと玉つづりでは「ちょっとした性格の違い」があると言えます。

私の場合、最初は2つとも同じように育てていましたが、玉つづりの葉がすぐに取れてしまい、「あれ?なんで?」と疑問を抱いたことがきっかけで、育て方の微調整をするようになりました。

つまり、見た目はそっくりでも、品種に合ったケアをすることが植物を長く美しく保つコツなのです。

最初は大きな違いに見えなくても、少しずつ観察していくとそれぞれの個性が見えてきます。

季節ごとの水やり頻度と方法

多肉植物を育てる上で最も失敗が多いポイントの一つが「水やり」です。

ビアホップや玉つづりは乾燥に強く、水の与えすぎに弱い性質を持っているため、季節に応じた適切な水やりが欠かせません。

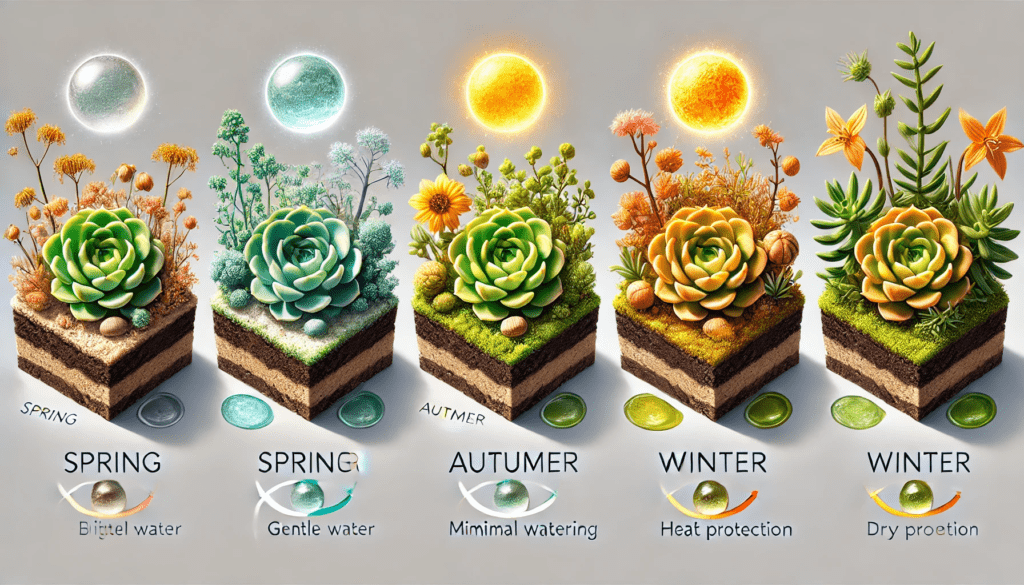

結論として、季節ごとの生育サイクルを理解し、気温や湿度に合わせて水やりの頻度・量を調整することが、健康に育てる最大のポイントです。以下では、春夏秋冬それぞれの適切な水やり方法について詳しく解説します。

春(3〜5月):生育期スタート、水やりのタイミングが大事

春は多肉植物の本格的な生育期の始まりです。気温が上がり、日照時間も長くなるため、根が活動を始めて水分をしっかり吸収しようとします。

水やりのポイント:

- 土がしっかり乾いてからたっぷりと与える(鉢底から水が出るくらい)

- 週に1回~10日間隔が目安(地域や鉢のサイズによる)

- 朝か夕方の涼しい時間帯に与える

この時期は、乾燥と水分補給のバランスを取りやすく、初心者にとっても管理がしやすい時期です。

夏(6〜8月):休眠期に入り、水やりは控えめに

夏は気温が高くなりすぎるため、ビアホップや玉つづりは「夏眠」と呼ばれる休眠状態に入ります。この間は根の活動が鈍くなり、水をあまり吸収しません。

水やりのポイント:

- 月に1〜2回程度、涼しい日の朝に軽く与えるだけでOK

- 直射日光で土が高温になると根腐れの原因になるため注意

- 葉がしわしわになってきたら様子を見て少量の水を与える

この時期の失敗例で多いのが「葉がしおれているから水をたくさんあげる」という誤判断です。実際は、水分よりも高温や蒸れが原因のことが多いため、水の量を増やすのではなく「置き場所の見直し」が必要です。

秋(9〜11月):再び生育期、水やりを増やしてOK

秋は春と同様に生育が活発になります。気温が20℃前後になると根の活動が再開し、栄養や水分をぐんぐん吸収し始めます。

水やりのポイント:

- 春と同様に、土が乾いてからたっぷりと与える

- 週1回程度を目安に(鉢の乾き具合をチェック)

- 風通しの良い場所で、しっかり日光にも当てる

秋は徒長(ヒョロヒョロに伸びる)を防ぐ最後のチャンスでもあるため、日照時間を意識して、健康的なフォルムを維持しましょう。

冬(12〜2月):完全な休眠期、水やりは最小限に

冬は気温が下がり、多肉植物にとっては本格的な休眠期に入ります。この時期は成長がほとんど止まるため、水を与えすぎると逆に根腐れを起こす原因になります。

水やりのポイント:

- 月に1回以下、または完全に断水してもOK(地域による)

- 室内で育てている場合は暖房による乾燥に注意しながら管理

- 葉がぷっくりしていれば、水分は足りている証拠

「冬に葉がしわしわになるのは自然な反応」というケースも多いので、焦って水を与えるよりは、様子を見ながら慎重に判断してください。

季節ごとの水やり頻度まとめ

| 季節 | 生育状態 | 水やり頻度 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 春 | 生育期 | 週1回前後 | 朝や夕方にたっぷりと与える |

| 夏 | 休眠期 | 月1~2回 | 暑さと蒸れに注意、断水も視野に |

| 秋 | 生育期 | 週1回前後 | 徒長防止のため日照管理も重要 |

| 冬 | 休眠期 | 月1回または断水 | 根腐れ防止のため控えめに |

このように、水やりは「季節によって変える」のが鉄則です。一律のルールに頼るのではなく、土の乾き具合や葉の状態を観察しながら対応する姿勢が、多肉植物を長く美しく育てるコツとなります。

日陰・室内でも育つ?日当たりの工夫

ビアホップや玉つづりを育てる際に、よくある疑問のひとつが「日陰や室内でも育てられるのか?」ということです。特にマンション暮らしや日照条件が良くない部屋で植物を育てたいと考えている方にとっては、日当たりの条件が栽培の成否を大きく左右する要素となります。

結論から言えば、日陰や室内でも「ある程度は育つ」ものの、元気で美しい姿を保つには“光をどれだけ確保できるか”がカギとなります。

では、具体的にどのように日当たりを工夫すればよいのか、順を追って解説していきます。

多肉植物に必要な「日光の量」とは?

ビアホップや玉つづりを含むセダム属の多肉植物は、もともとメキシコなどの日差しが強い地域が原産です。したがって、1日4〜6時間程度の明るい光が必要とされています。これは直射日光でなくても良いのですが、明るい間接光やレース越しの日光など、しっかりとした「明るさ」が継続的に得られることが重要です。

日陰や室内で育てる場合の工夫

屋内での栽培や日当たりが不足している場合でも、以下のような対策を取ることで多肉植物の健康を保つことができます。

1. 明るい窓辺に置く(できれば南向き)

室内で育てる場合は、できるだけ日中に太陽光が入る南向きの窓辺に置くようにします。午前中のやわらかい光でも、植物にとっては十分なエネルギー源になります。

2. 定期的に鉢を回す

片側だけが光を受け続けると、植物はそちらに向かって伸びてしまいます。これを防ぐために、1週間に1〜2回程度、鉢の向きを変えることでバランス良く育ちます。

3. 補助的にLEDライトを使う

特に冬や雨天が続く時期など、光量が不足する場合には植物育成用のLEDライトを使うのが効果的です。最近はインテリア性の高いライトも多く、手軽に室内環境を改善できます。

4. 夏はレースカーテン越しに日光浴

真夏の日差しは強すぎるため、室内であっても直射日光が長時間当たると葉焼けを起こす危険性があります。この場合、レースカーテン越しに日を当てることでやさしく光を取り入れることができます。

日光不足で起きるトラブルとそのサイン

日照不足が続くと、ビアホップや玉つづりには以下のような変化が現れます。

- 茎が不自然に間延びする(=徒長)

- 葉と葉の間が広がる

- 色が薄くなり、元気がなくなる

- 葉がしわしわになりやすくなる

こうした症状が出た場合は、すぐに置き場所を見直し、必要なら補光対策を講じることが大切です。

室内管理で押さえておきたいポイント

| 管理方法 | 効果 |

|---|---|

| 南向きの窓辺に設置 | 日中の自然光をしっかり確保できる |

| 定期的に鉢の向きを変える | 成長のバランスが整いやすくなる |

| LEDライトで補光 | 曇天や冬季でも安定して育てられる |

| レースカーテンで遮光 | 真夏の葉焼け防止に効果的 |

つまり、日陰や室内でも工夫次第でビアホップや玉つづりを元気に育てることは十分可能です。

ただし、自然光に勝るものはないため、できるだけ明るい場所を選びつつ、足りない分は人工光で補うという“ハイブリッド管理”が理想的です。

環境に応じた適切な対応で、あなたの植物もきっと健やかに育ってくれるはずです。

肥料・土・培養土の選び方

ビアホップや玉つづりを健康に育てるためには、「水やり」や「日当たり」だけでなく、根本的な“土台”である「土」と「肥料」の選び方も非常に重要なポイントになります。

多肉植物は一般的な草花とは違い、水を蓄える構造を持っているため、通常の園芸用土では過湿になりやすく、根腐れの原因となることがあります。

このため、植物の性質に合った「培養土」や「肥料」を選ぶことが、元気に長く育てるための基盤となります。ここでは、初心者でも失敗しにくい土や肥料の選び方を解説します。

多肉植物に適した土とは?

結論として、多肉植物には「水はけが良く」「通気性に優れた」土が適しています。ビアホップや玉つづりは、湿気に非常に弱く、根がずっと湿った状態になるとすぐに傷んでしまうため、以下のような土を使用しましょう。

おすすめの培養土:

- 市販の「多肉植物用培養土」:初心者にはこれが最も手軽で安全

- 自作する場合の基本配合例(目安):

- 赤玉土(小粒):5

- 鹿沼土(小粒):2

- 軽石(小粒):2

- 腐葉土 or バーミキュライト:1

ポイントは「水をため込まないこと」。

粘土質や湿り気の強い黒土は避けましょう。また、鉢の底に軽石や鉢底石を敷くことで、より水はけを良くすることができます。

肥料は控えめが基本

多肉植物は、一般的な植物に比べてあまり肥料を必要としません。特にビアホップや玉つづりは肥料が多すぎると徒長しやすく、姿が崩れてしまうことがあります。

そのため、肥料は「与えすぎない」「タイミングを守る」が鉄則です。

おすすめの肥料と施し方:

- 緩効性化成肥料(置き肥タイプ):生育期に1回程度、鉢の端に置くだけでOK

- 液体肥料(希釈して使用):月に1回、薄めたものを水やりと併用

- 肥料を与えるタイミング:春と秋の生育期のみ(夏と冬は与えない)

逆に、与えすぎた場合のサインとして以下のような現象が起きることがあります。

- 葉が異常に大きくなる

- 茎がヒョロヒョロに伸びる(=徒長)

- 葉の色が変色する

このような兆候が見られたら、すぐに肥料の使用を中止し、一度土を入れ替えることも検討してください。

市販の土と肥料を選ぶときのチェックポイント

初心者の方がホームセンターや園芸店で購入する場合は、以下の点をチェックしましょう。

培養土のチェックポイント:

- 「多肉植物用」「サボテン用」と表記されているものを選ぶ

- 粒が細かすぎず、空気が通る構造になっているか確認

- 黒土が多く含まれていないか(過湿になりやすい)

肥料のチェックポイント:

- 窒素分が少なめのもの(葉ばかり育たないように)

- 「多肉植物用」「観葉植物用」と記載されている緩効性肥料が理想

- 液体肥料なら「1000倍に希釈」と書かれているタイプが安心

土と肥料は「補助」であり「主役ではない」

多くの人が誤解しやすいのですが、土や肥料はあくまで“サポート役”であり、植物の生育そのものを劇的に変えるものではありません。

大切なのは、「その植物の特性に合った環境を整えること」。それを前提に、土や肥料を“ちょっとだけ加える”という感覚で使うのが、最も失敗しにくい方法です。

このように考えると、良い土=水はけの良い土、良い肥料=控えめな施肥という基準が、多肉植物栽培においては最適だといえるでしょう。

増やし方のコツ:葉挿し・挿し木・胴切り

ビアホップや玉つづりは、見た目が可愛らしく、人気の高い多肉植物です。その魅力をさらに楽しむ方法のひとつが「自分で増やすこと」。

多肉植物は増やしやすい品種が多く、ビアホップや玉つづりも比較的簡単に増やすことができるため、初心者にも非常におすすめです。

ただし、成功率を上げるためにはそれぞれの増やし方に合ったコツやタイミングを理解しておくことが大切です。

ここでは、「葉挿し」「挿し木」「胴切り」という3つの方法について、それぞれ詳しく解説します。

葉挿し(はざし):落ちた葉から増やす方法

葉挿しとは、株から取れた葉を使って新しい株を育てる方法です。ビアホップや玉つづりの葉は、ちょっとした衝撃で簡単に取れてしまうことがありますが、これは逆に「増やすチャンス」でもあります。

手順とポイント:

- 健康で傷んでいない葉を選ぶ(自然に取れた葉が理想)

- 葉の付け根がしっかり残っているか確認する

- 数日間〜1週間ほど、風通しの良い日陰で乾燥させる(切り口をしっかり乾かす)

- 水はけの良い土の上に置くだけ(埋め込まない)

- 発根・発芽まで水は与えず、霧吹きで表面を軽く湿らせる程度にする

通常、2〜4週間ほどで根や小さな芽が出てきます。その後も急がず、根が十分に伸びてから鉢に植え替えるようにしましょう。

注意点:

- 葉の形状によっては葉挿しに向かない場合もあります(特にビアホップはやや成功率が低め)

- 強い直射日光に当てると葉が乾燥しすぎてしまうため、明るい日陰で管理するのがポイント

挿し木:切った茎をそのまま土に挿す方法

挿し木は、株の茎をカットして、別の鉢に植えることで新しい株を作る方法です。

特に、徒長して形が崩れてしまったときの「仕立て直し」としても有効な手段です。

手順とポイント:

- ハサミで茎をカット(5~10cm程度)

- 切り口を数日間乾かす(腐敗防止のため)

- 水はけの良い土にまっすぐ挿す

- 発根するまで水を与えず管理(1〜2週間ほど)

ビアホップ・玉つづりともに挿し木の成功率は高めで、慣れてくると簡単に複数株を増やせます。

胴切り:根元から大胆にカットして再生させる

胴切りとは、株全体を思い切ってカットし、上部と下部をそれぞれ再利用して増やす方法です。成長しすぎてバランスが悪くなった株をリセットする目的でもよく使われます。

手順とポイント:

- 成長点より少し下をハサミでカット

- 上部は挿し木と同様に発根を待ってから植える

- 下部はそのままにしておけば、やがてわき芽が出て新たな株が誕生する

胴切りは見た目の変化が大きいため、最初は少し勇気がいりますが、古くなった株のリフレッシュや増殖には非常に効果的な方法です。

増やすタイミングと環境

ビアホップ・玉つづりを増やすのに適した時期は春(3〜5月)と秋(9〜11月)の生育期です。

休眠期である夏と冬は避け、気温が20℃前後で安定している時期を選びましょう。

また、以下の環境条件も整えておくと成功率が上がります。

- 明るい日陰(直射日光を避ける)

- 風通しが良く、湿気がこもらない場所

- 害虫・病気が発生しにくい清潔な用土

自分だけの「子株」を育てる楽しみ

このように、多肉植物の増やし方は驚くほどシンプルで、初心者でもすぐにチャレンジできます。

ただし、成功のコツは「焦らず、じっくりと時間をかけること」。

葉や茎のひとつひとつに、新しい命が宿るのを見守る時間は、植物を育てる中でも格別な体験です。

ぜひ、あなただけの“子株”を育ててみてください。育てた分だけ愛着も増していきますよ。

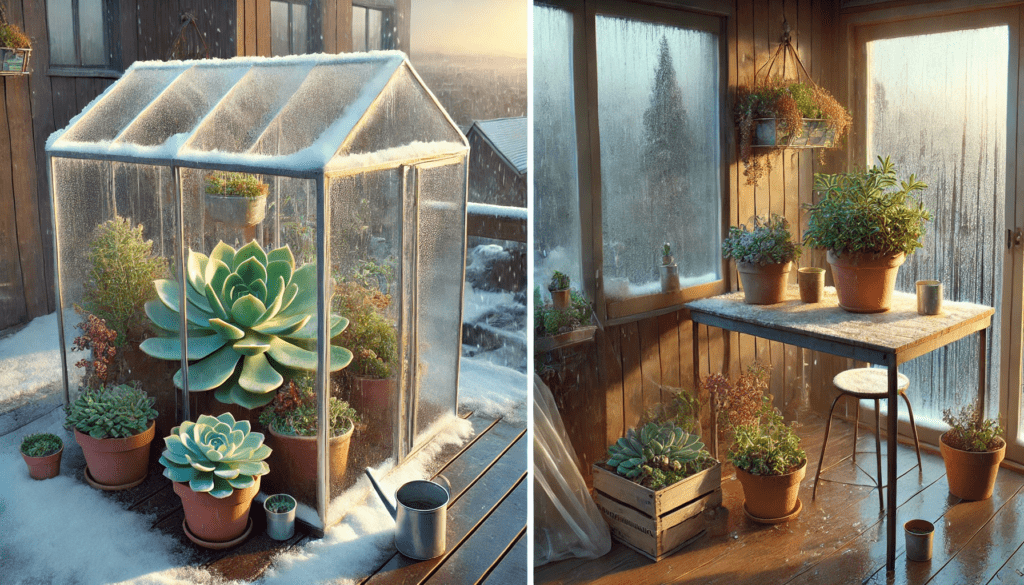

冬越し・霜・雨ざらしにどう対応する?

可愛らしい見た目が魅力のビアホップや玉つづりですが、冬の寒さや天候の変化に弱い一面もあります。特に注意したいのが「冬越しの方法」と、寒さによる「霜害」、そして「雨ざらしによる過湿・根腐れ」です。これらはすべて、適切な対策をすれば防ぐことが可能です。

この章では、冬場のトラブルを未然に防ぐための具体的な管理方法を詳しく解説していきます。

ビアホップ・玉つづりの耐寒性と冬越しの基本

まず理解しておきたいのは、ビアホップも玉つづりも「寒さにはあまり強くない品種」であるという点です。おおよそ5℃以下の環境が続くとダメージを受けやすくなり、霜が降りるような地域では特に注意が必要です。

冬越しの基本方針は以下の通りです:

- 屋外で育てている場合は、寒さが本格化する前に室内へ取り込む

- 日当たりの良い窓辺や、玄関先の明るく寒すぎない場所が理想

- 屋外で冬越しさせる場合は、簡易温室やビニールカバーで防寒対策をする

風通しが悪い場所で管理すると、湿気がこもりやすく、病気の原因になるため注意が必要です。

霜によるダメージを防ぐには?

霜が植物に直接当たると、細胞が凍結して葉や茎が黒ずみ、枯れてしまうことがあります。特に玉つづりのような繊細な葉は、一度凍ると再生が難しいため、霜除け対策は必須です。

霜対策のポイント:

- 夜間の気温が5℃を下回るようになったら、屋外管理は終了

- 簡易ビニール温室を設置する、または発泡スチロールで囲む

- 軒下やベランダの壁際など、冷気が直接当たらない場所に移動する

「霜よけ」と「風よけ」の両方を意識することで、冬の被害をかなり軽減できます。

雨ざらしによるトラブルと対策

意外と見落とされがちなのが「雨ざらしによる過湿」です。冬は気温が低いため、一度濡れた土が乾きにくくなり、長時間ジメジメした状態が続くことで根腐れの原因となります。

また、雨水により肥料分が流され、株が痩せたり元気がなくなるケースもあるため、対策はしっかりしておきましょう。

雨ざらし対策のポイント:

- 冬季は屋根のある場所に避難させるのが基本

- プラスチック鉢より通気性・排水性に優れた素焼き鉢(テラコッタ)を使用

- 鉢底に水が溜まらないようスノコやレンガで鉢を底上げするのも有効

**「乾燥を好む多肉植物にとって、冬の雨は思わぬダメージにつながる」**ということを覚えておきましょう。

冬越しに適した環境のチェックリスト

| 項目 | 対応方法 |

|---|---|

| 最低気温が5℃を下回る地域 | 室内に移動、または簡易温室を設置 |

| 霜の降りる地域 | 防霜ネット・ビニールカバーで保護/夜間の冷気から守る |

| 雨ざらしが多い場所 | 軒下やカーポートなどに移動/鉢底の水はけを確保する |

| 日照時間が短い | 室内の南向き窓辺で光を確保/LEDライトによる補光も検討する |

冬は「守り」の季節、春の成長を待つ

冬は植物にとって、成長を休む「休眠期」です。つまり、無理に育てようとするよりも、寒さや湿気から守り、静かに春を待つ姿勢が大切なのです。

過保護にしすぎる必要はありませんが、「寒さ・湿気・霜」にはしっかりと対策を取りましょう。

冬越しがうまくいけば、春には再びぷっくりとした可愛らしい葉を伸ばしてくれます。季節ごとのケアを通して、より愛着のある育成を楽しんでみてください。

枯れる・徒長したときの仕立て直し術

どんなに丁寧に育てていても、多肉植物が「徒長して形が崩れてしまった」り、「部分的に枯れてしまった」りすることは、珍しいことではありません。特にビアホップや玉つづりは、日照不足や湿度、成長の偏りなどで本来のふっくらした美しい姿を失いやすい品種です。

しかし、がっかりする必要はありません。こうしたトラブルは「仕立て直し」を行うことで、美しい姿に戻すことができるのです。この章では、枯れや徒長が起きた際のリカバリー方法と、再び元気に育てるためのコツを詳しくご紹介します。

徒長とは?その原因と見分け方

徒長とは、茎や葉が不自然に間延びして育ってしまう状態のことです。主な原因は以下の通りです。

- 日照不足(特に室内や曇天続きの環境)

- 過剰な水やり(成長スピードが早まりバランスが崩れる)

- 肥料の与えすぎ(窒素分が多すぎると伸びやすい)

見た目としては、

- 茎が間延びしてスカスカになる

- 葉と葉の間が広がる

- 上の方だけ元気で、下は枯れ気味

といった症状が現れます。

仕立て直しの基本:剪定と再利用

徒長や一部の枯れが目立つようになったら、思い切って**「仕立て直し」を実行しましょう**。これは、不要な部分をカットし、健康な部分だけを生かして再生させる方法です。

仕立て直しの手順:

- 清潔なハサミで、徒長した茎の途中をカット

- 切り口を数日間乾燥させ、発根を待つ

- 挿し木として再利用(新しい鉢または元の鉢に戻す)

- 元の根元には、しばらくするとわき芽が出て再生が始まる

このように、切った上部は「挿し木」に、根元は「再生用」として再利用することで、1株から複数株に増やすこともできます。

部分的に枯れたときの対処法

葉がしおれたり、根本が黒ずんでいる場合は、病気や根腐れの可能性もあります。その場合は以下の対応が必要です。

- 枯れた葉や茎はすぐに取り除く

- 根が黒くなっていたら、清潔なハサミでカットし、乾燥させる

- 土を新しいものに交換する(古い土は雑菌が残りやすい)

- 鉢も洗浄・消毒して清潔な状態にする

特に冬や梅雨時など、湿度の高い時期は根腐れが発生しやすいため、普段の観察が大切です。

仕立て直しに適した時期と環境

仕立て直しに最適なのは、植物が元気に活動する「春(3〜5月)」または「秋(9〜11月)」の生育期です。

休眠期(夏・冬)に無理をさせると、回復に時間がかかる場合があります。

また、以下の条件を整えておくと成功率が高まります:

- 明るい場所(半日陰〜やさしい日差しのある場所)

- 通気性の良い土と鉢

- 適度な水分と、過保護すぎない管理

「失敗=終わり」ではなく、「再出発のチャンス」

多くの方が、徒長や枯れを「失敗」と感じて落ち込んでしまいますが、実はそれが“育て方を見直すきっかけ”になり、植物ともっと深く向き合うチャンスにもなるのです。

私の場合も、最初に育てた玉つづりが徒長してしまったとき、仕立て直しをすることで、最終的には3株に増え、それぞれが美しく成長してくれました。

育てる中で起きる変化やトラブルを「成長の一部」と捉えて、自分だけの育て方を見つけていくことが、多肉植物の最大の魅力です。

ぜひ、枯れたり伸びすぎたりしてしまっても、あきらめずに仕立て直しに挑戦してみてください。

きっと、また新しい魅力に出会えるはずです。

まとめ|ビアホップと玉つづりの違い

記事のポイントをまとめます。

- ビアホップは葉が丸く、玉つづりは細長い葉を持つ

- 玉つづりの茎は長く垂れやすく、ビアホップは短めでまとまりやすい

- 葉の並びはビアホップが整い、玉つづりは自然に乱れる傾向がある

- 新玉つづりはビアホップの別名または近縁種として扱われることがある

- 白くなる原因は葉焼け・カビ・ブルームなど複数の可能性がある

- 徒長は日照不足や水の与えすぎで起こるため管理環境の見直しが必要

- 冬越しには5℃以上を保てる室内または防寒設備が必要

- 雨ざらしによる過湿で根腐れしやすくなるため屋外では注意が必要

- 室内でも育てられるが、十分な明るさと風通しが重要

- 水やりは季節ごとに頻度を調整し、生育期に合わせて行う

- 肥料は春・秋の生育期に少量与える程度で十分

- 増やし方は葉挿し・挿し木・胴切りがあり、時期と方法の選択が重要

- 枯れや徒長があっても仕立て直しで元に戻すことができる

- 多肉植物専用の水はけのよい培養土を使うことで病気を防げる

- 品種の違いは見た目だけでなく、成長の仕方や管理の仕方にも現れる

コメント