ピーチプリデは、その美しい紅葉と特徴的な葉の形が魅力の多肉植物で、ガーデニング愛好者にとっては欠かせない存在です。

この植物は、適切な育て方や管理方法を実践することで、より鮮やかな紅葉を楽しむことができます。

しかし、ピーチプリデを育てる上で気をつけたいポイントがいくつかあります。

この記事では、ピーチプリデの紅葉を引き出すための管理法や、育成における重要な注意点を詳しく紹介します。

初心者でも理解しやすく、ピーチプリデの美しい姿を長く保つための実践的なアドバイスをお届けします。

記事のポイント

- ピーチプリデの紅葉を引き出すための管理方法

- 適切な日当たりや水やりのポイント

- 紅葉期における気温や土の管理方法

- 病気や害虫を防ぐための日常的な対策方法

ピーチプリデの紅葉を楽しむ方法

- ピーチプリデの紅葉の特徴とは?

- 紅葉が進む季節と気温の関係

- 紅葉を引き出す日当たりと直射日光

- 水やり頻度と方法で紅葉を長持ちさせる

- 紅葉前後の育て方のポイント

ピーチプリデの紅葉の特徴とは?

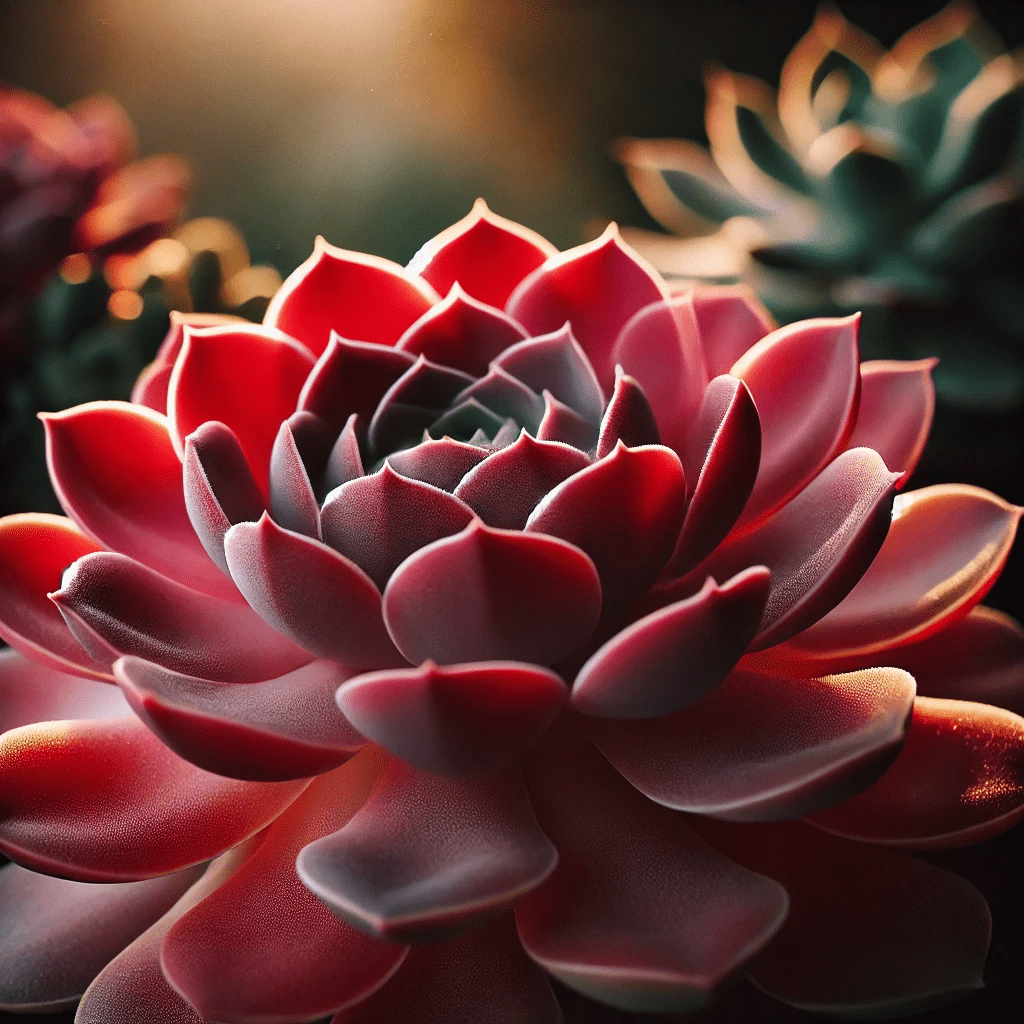

ピーチプリデは、多肉植物の中でも特に美しい紅葉を見せる品種として広く知られています。この植物の紅葉は、寒暖差のある気候条件に強く反応し、葉の先端や縁がピンク色や赤みを帯びた色に変化することが特徴です。この色の変化は、植物が自らの防御機能としてアントシアニンという色素を生成することによって引き起こされます。アントシアニンは紫外線や低温から植物を守る役割を果たし、紅葉が進むことで、通常の緑色から鮮やかなピンクや赤へと変化し、植物全体がさらに魅力的な姿を見せてくれます。

また、ピーチプリデの紅葉は個体差があります。葉の大きさや、日光の当たり具合によって色の変化が異なり、まるでオリジナルのアートのように楽しめます。ピーチプリデは葉が厚く、重なり合う形状をしているため、色のグラデーションが現れやすく、美しい色合いが段階的に変化していきます。この特性が、ピーチプリデの紅葉をさらに魅力的にし、ガーデニング愛好家や初心者にも人気を集める理由です。

ただし、紅葉の過程で気をつけたいポイントもあります。色が変わる過程で、葉が傷みやすくなることがあるため、管理に注意が必要です。特に直射日光が強すぎる環境や、水やりのタイミングが不適切な場合、葉焼けや変色が進んでしまう恐れがあります。これを防ぐためには、ピーチプリデに適した環境を整えることが重要です。具体的には、直射日光を避けることや、水やりの頻度を調整し、植物が乾燥しすぎず、かつ過湿にならないように管理することが求められます。

このように、ピーチプリデの紅葉は、美しさだけでなく、適切な育成条件を整えることで、その魅力を最大限に引き出すことができます。

紅葉が進む季節と気温の関係

ピーチプリデの紅葉が進むタイミングは、主に秋から冬にかけての季節です。この時期、気温が低下し、昼夜の寒暖差が10℃以上になると、紅葉が促進されます。特に、夜間の気温が15℃以下に下がると、葉の色素であるアントシアニンの生成が活発になり、紅葉の進行が目に見えて加速します。これにより、ピーチプリデは紅葉の美しい色合いを見せ、季節の変化を感じさせてくれます。

このように、ピーチプリデの紅葉を楽しむためには、寒暖差が重要な役割を果たします。昼間は日差しを浴びて暖かく、夜間は気温が下がるという環境が、植物の色素反応を引き出し、美しい紅葉へとつながるのです。特に秋の終わりから冬の始めにかけてのこの時期が、ピーチプリデの紅葉のピークです。

しかし、紅葉が十分に進まない場合もあります。たとえば、気温が高い地域や、季節の変わり目が緩やかな地域では、昼夜の寒暖差が小さいため、紅葉の進行が遅れることがあります。このような場合には、人工的に気温差を作る工夫が有効です。例えば、夜間に屋外に移動させることで、日中の温かさと夜間の冷え込みを体験させることができます。これにより、紅葉が進みやすくなるでしょう。

また、紅葉を楽しむ上で注意が必要なのは、急激な寒波です。特に、気温が急激に下がると、葉にダメージを与え、せっかく進んだ紅葉が枯れたように見えてしまうことがあります。寒波が予想される際は、室内に一時的に移動させる、または防寒対策を施すことが重要です。防寒対策としては、鉢を屋内に入れるだけでなく、風除けや寒さ対策のカバーを施すことが効果的です。

このように、ピーチプリデの紅葉は、気温や寒暖差の影響を大きく受けます。適切な環境を整え、寒暖差をうまく活用することで、より美しい紅葉を楽しむことができます。

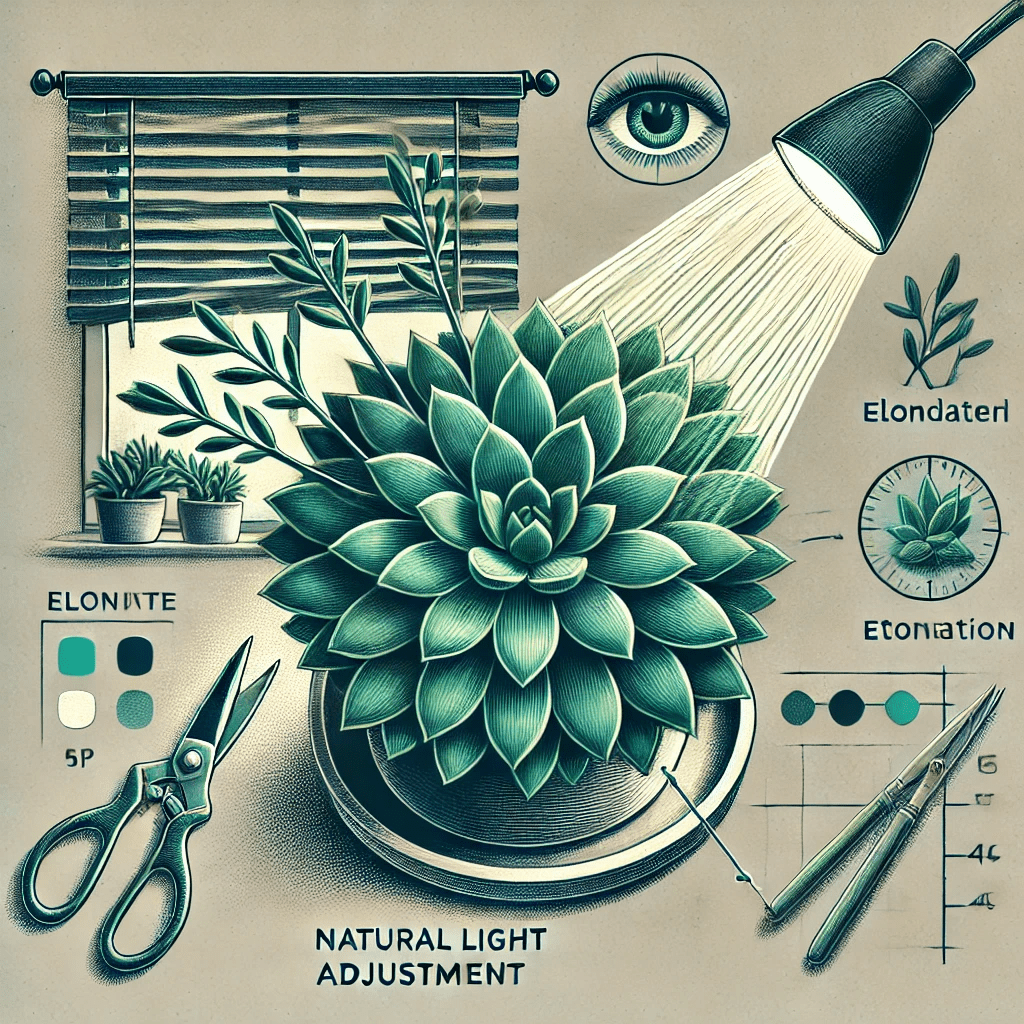

紅葉を引き出す日当たりと直射日光

ピーチプリデの紅葉を最大限に楽しむためには、適切な日当たりの管理が非常に重要です。この植物は日光が十分に当たる場所を好み、特に午前中の柔らかな日光が紅葉を促進する大きな要因となります。日光を浴びることで、植物はアントシアニンという色素を生成しやすくなり、この色素が葉にピンクや赤の美しい色合いを与えます。つまり、ピーチプリデの紅葉は、日光の影響を大きく受けるため、日光がたっぷりと降り注ぐ環境が不可欠です。

ただし、直射日光が強すぎる場合、葉が焼けてしまうリスクがあります。特に、夏の強い日差しや、日差しが直接当たる場所に長時間置くと、葉が葉焼けを起こし、紅葉がきれいに進まないことがあります。そのため、日差しが強い地域や夏の時期には、遮光ネットや半日陰の環境を活用し、植物を直射日光から守ることが大切です。また、植物が日光を均等に浴びるよう、鉢を定期的に回転させる工夫をすることも有効です。これにより、葉の重なり部分にも光がしっかりと届き、紅葉がより均等に進みます。

一方で、日照不足になると、紅葉が進まないばかりか、葉が緑色のまま留まり、植物が元気をなくすこともあります。もし日照不足が原因で紅葉が進まない場合は、日当たりの良い窓際や屋外の適切な場所にピーチプリデを移動させることで、光合成が促進され、紅葉をサポートできます。特に、午前中の柔らかな日光を取り入れた場所に置くと、葉の色の変化を促すのに効果的です。

また、日照を適切に管理することで、健康的な成長もサポートできます。ピーチプリデは十分な日光を受けることで、強くしっかりとした葉を育て、紅葉を美しく進めることができます。しかし、直射日光や日照過多にも注意が必要で、これらをうまく調整しながら育てることがポイントです。

水やり頻度と方法で紅葉を長持ちさせる

ピーチプリデの紅葉を美しく保つためには、水やりの頻度と方法に特に気を配ることが大切です。特に紅葉の時期には、水やりを控えめにすることが推奨されます。この理由は、水分を少なくすることで植物に適度なストレスを与え、その結果として紅葉が促進されるためです。植物が自然な環境でストレスを受けると、紅葉の色合いがより鮮やかになり、美しい色彩を楽しむことができます。

水やりの基本は、土が完全に乾いたタイミングで行うことです。湿度が高すぎる環境では、根腐れを引き起こし、植物が弱ってしまう可能性があるため、乾燥しすぎない程度に水分管理を行うことが重要です。多湿の状態では、植物が元気を失い、紅葉が進まないばかりか、葉が傷む原因にもなります。したがって、鉢底から水がしっかりと抜けるような環境を整えることが大切です。鉢底に水が溜まることなく、余分な水分が自然に排出される仕組みを作ることで、健康な状態で紅葉を維持できます。

水やりの際にもう一つ注意すべき点は、葉に水をかけないことです。特に紅葉期は気温が低くなるため、葉に残った水分が蒸発しにくく、湿気が溜まることで病気の原因となることがあります。湿度が高くなると、カビや細菌が発生しやすくなり、葉が傷んでしまう可能性があります。したがって、水やりは根元に直接水を与えるように心掛けることで、葉を乾燥させ、健康的な状態を保つことができます。

また、水やりの頻度を適切に調整することも重要です。冬季や寒冷期は、植物の成長が遅くなるため、水分の消費が少なくなります。このため、冬季は水やりの頻度を減らすことが推奨されます。しかし、乾燥しすぎて根が傷むのも避けたいので、土の表面だけでなく、鉢の内部もチェックして適度な乾燥状態を保つようにしましょう。

ピーチプリデは、過剰な水分を避け、根がしっかりと呼吸できる環境を提供することが紅葉を長持ちさせる秘訣です。水やりの管理がしっかりできれば、より美しい紅葉を長期間楽しむことができるでしょう。

紅葉前後の育て方のポイント

ピーチプリデの紅葉を長期間楽しむためには、紅葉が進む時期だけでなく、その前後の育て方にも十分な注意が必要です。紅葉前の適切なケアは、色鮮やかな紅葉を引き出すために欠かせません。また、紅葉後も植物が健康に成長できるように環境を整えることが大切です。

紅葉前には、植物が十分な栄養を蓄えることが重要です。ピーチプリデは紅葉を迎える前に、しっかりと栄養を与えることで、葉の色が鮮やかに変化します。特に、窒素を控えめにし、リンやカリウムを多く含む肥料を与えることが推奨されます。窒素は葉の成長を促進しますが、過剰に与えると紅葉の色が薄くなる可能性があります。一方、リンとカリウムは、紅葉をより鮮やかにする色素を生成する助けとなり、植物の健康を保ちながら、美しい紅葉を引き出す役割を果たします。

紅葉が終わった後は、植物の回復期に入ります。紅葉が終わった後は、植物が栄養を回復できるように、土壌の状態を整えることが重要です。土を新しいものに入れ替えたり、古くなった葉や枯れた部分を取り除いたりすることで、植物が次の成長期に向けてエネルギーを蓄える環境を提供できます。土壌の水はけを良くし、植物が根をしっかりと張ることができるような土作りを意識しましょう。

さらに、紅葉後は温度管理が大切になります。特に急激な気温の変動は、ピーチプリデにとってストレスの原因となるため、室内で安定した温度環境を保つことが必要です。冬の寒さが強くなる前に、室内に移動させるか、寒冷地の場合は温度を一定に保てる場所に移動することを検討しましょう。気温が急激に上がることも、植物にとってはストレスとなるので、安定した温度で育てることが重要です。

また、紅葉後の休眠期には、水やりの頻度を減らし、土の乾燥具合を確認しながら水やりを行うことが大切です。この時期、植物は活動が低下するため、水分の消費が少なくなります。しかし、完全に乾燥させないように、適度な湿度を保つことも必要です。

まとめると、紅葉前には栄養管理を行い、紅葉後には温度や土壌の管理をしっかり行うことが、ピーチプリデを元気に育てるポイントです。このような管理を行うことで、翌年の紅葉をより楽しむことができ、ピーチプリデの健康を維持することができます。

ピーチプリデと紅葉:育て方と注意点

- ピーチプリデの原種と交配式の魅力

- 徒長を防ぐための仕立て直し方法

- 冬の越冬時期に注意すべき耐寒性

- 葉挿しでの増やし方とコツ

- 生育期と休眠期に適した土と肥料

- パリダとの違いと特徴を理解する

- 病気・病害虫への予防と対策

ピーチプリデの原種と交配式の魅力

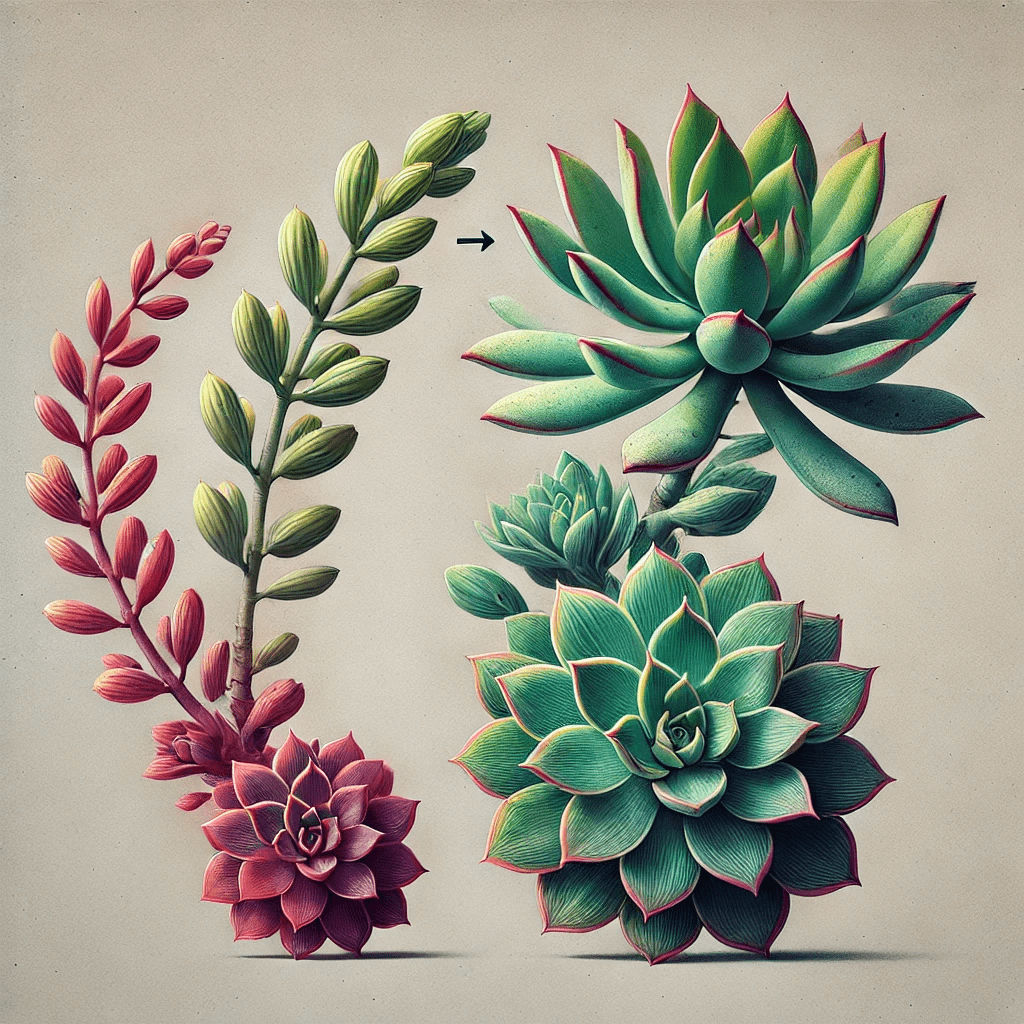

ピーチプリデは、エケベリア属の中でも特に魅力的な交配品種として知られ、その美しい姿と紅葉の色彩の鮮やかさで多くのガーデニング愛好家に愛されています。その魅力は、元々の原種であるエケベリア・パリダに由来しています。エケベリア・パリダは、特徴的な葉の形状や色合いが魅力で、これを基に改良されたピーチプリデは、より鮮やかな紅葉と厚みのある葉を持つ品種へと進化しました。

ピーチプリデの交配式には、いくつかの重要な利点があります。まず、交配によって耐寒性や耐暑性が強化され、より過酷な環境にも適応できるようになっています。これにより、異なる気候や温度条件下でも育てやすく、育成の幅が広がりました。特に、ピーチプリデの紅葉期に見られるピンクや赤みがかった色合いは、交配によって一層鮮やかで美しいものとなり、観賞用としての価値が高まっています。

交配された植物は、原種の特性を引き継ぎつつ、異なる特徴を持つことが魅力です。ピーチプリデはその美しい紅葉だけでなく、独特な葉の形状や質感も大きな特徴となっており、特にコレクターや初心者にとっては育てる楽しさも大きい品種です。紅葉を楽しむためには、適切な育成環境を整えることが大切で、どのような環境下で最適に育つかを理解することで、より美しい姿を引き出すことができます。

さらに、原種との違いを理解することも重要なポイントです。エケベリア・パリダは非常に強い日光を好む一方、ピーチプリデは比較的控えめな日差しでも育つという特性があります。この違いにより、ピーチプリデは日光の強い場所だけでなく、やや陰りがある場所でも十分に育成が可能です。これによって、日照の条件が異なる場所でも育てやすく、ガーデニングの選択肢が広がるため、ピーチプリデは非常に多様な育成環境に対応できる品種として評価されています。

また、ピーチプリデは交配式であるため、より安定した育成が期待でき、葉が丈夫でしっかりとした質感を持ちます。これにより、長期にわたって健やかな成長を見守ることができ、紅葉の変化を楽しみながら育てることが可能です。

まとめると、ピーチプリデは原種エケベリア・パリダを基に改良された品種であり、耐寒性や耐暑性の強化、鮮やかな紅葉の進行、異なる光条件に適応する能力などが魅力です。原種と交配品種の違いを理解することで、より効果的に育て、ピーチプリデの美しい紅葉を最大限に楽しむことができるでしょう。

徒長を防ぐための仕立て直し方法

ピーチプリデを育てる上で、特に注意が必要なのが徒長です。徒長とは、植物が不自然に縦に伸びてしまう現象で、見た目が崩れてしまう原因となります。この問題は、主に日光不足や過剰な水やりが原因で発生しますが、適切な管理と早期の対応を行うことで防ぐことができます。徒長は放置すると見た目が不格好になるだけでなく、植物の健康にも悪影響を与えることがあるため、しっかりとした対策が必要です。

まず最初に確認すべきポイントは光量の調整です。ピーチプリデは特に日光を好む植物であり、十分な光を浴びることで、健康的な成長を促します。日照不足が続くと、植物は光を求めて無理に縦に伸びようとするため、徒長が進行してしまいます。このため、日当たりの良い場所に移動させることが最も効果的な対策です。例えば、窓際の明るい場所や屋外の明るい日陰が理想的です。

また、鉢植えの場合、同じ場所で育てていると、特定の部分だけに光が当たり続けてしまいます。これを防ぐためには、鉢を数日に一度回転させることで、植物全体に均等に日光を当てることができます。この方法によって、徒長を防ぎ、植物がバランスよく成長する環境を作ることができます。

それでも徒長が進んでしまった場合には、「胴切り」という手法が非常に効果的です。胴切りとは、植物の上部を切り取ることで、新たな成長を促す方法です。切り取った部分は挿し木として再利用することができるため、新たに増やすことができるという点でも非常に有益です。これにより、徒長した部分を取り除くとともに、ピーチプリデを新しい生命力で蘇らせることができます。

胴切りを行う際には、以下のポイントを守ることが重要です:

- 切り口を乾燥させる:切り取った部分はそのまま土に植えるのではなく、しっかりと乾燥させてから植えることで、病気や腐敗を防ぐことができます。

- 清潔な道具を使う:切る際は、清潔なナイフやハサミを使い、汚染のリスクを最小限に抑えるようにしましょう。

- 切り口を直射日光から守る:切り口が乾燥するまで直射日光を避けることが、健康な再生を促します。

胴切りを行うことは、ピーチプリデの形を整えるだけでなく、植物にとっては健康的な成長を促す重要な手段です。特に徒長がひどくなってしまった場合、早急に実施することで、植物のバランスを取り戻し、美しい姿を維持することができます。

その後、切り取った部分を挿し木として育てることで、新しいピーチプリデを育てることができ、植物の数を増やすことができるというおまけもついてきます。これにより、育てる楽しさが倍増し、愛情を込めて育てたピーチプリデをさらに増やしていくことが可能です。

まとめると、徒長を防ぐためには、まず十分な日光を確保することが最も重要です。それでも徒長が進行してしまった場合には、胴切りを行い、新たな成長を促すことが解決策となります。適切な光量管理と仕立て直しを実施することで、ピーチプリデは美しく、健康的に育てることができるのです。

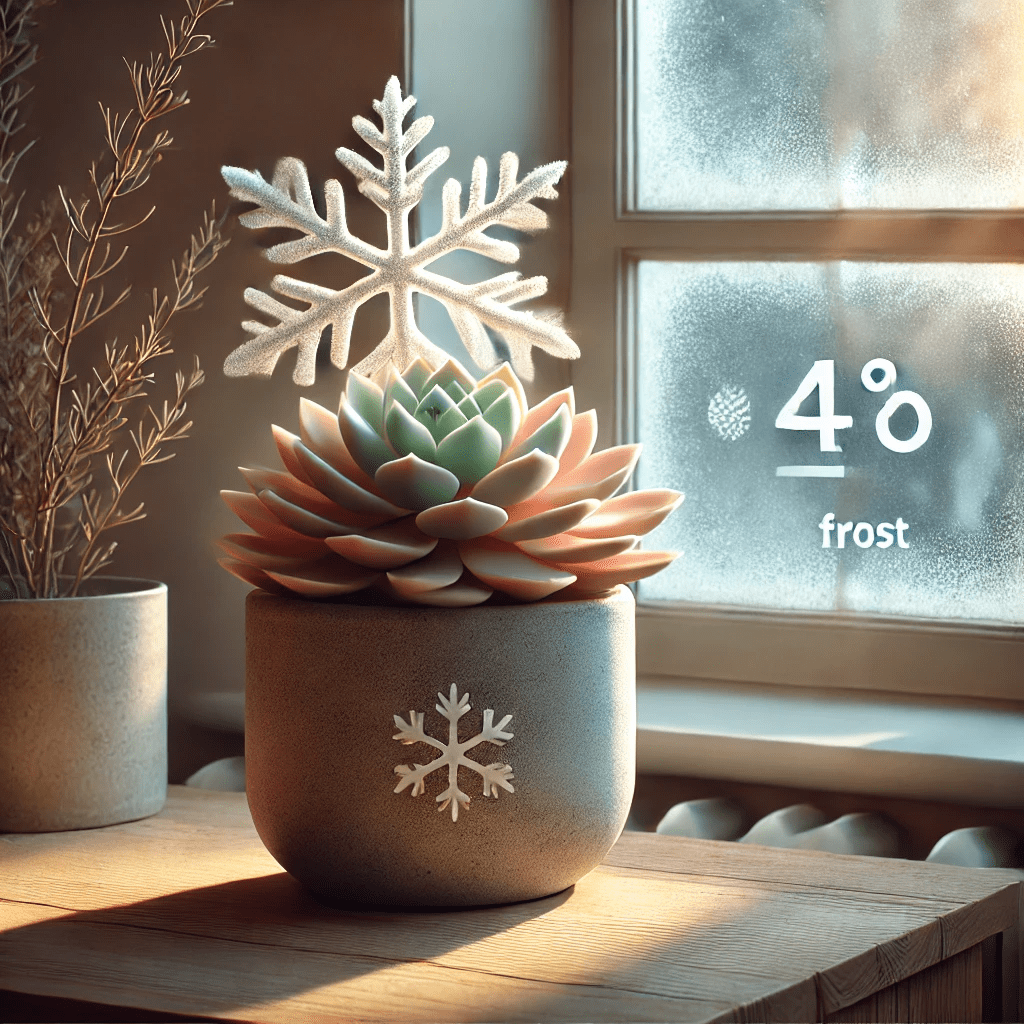

冬の越冬時期に注意すべき耐寒性

ピーチプリデは、比較的耐寒性のある多肉植物ですが、極端な寒さには弱い傾向があります。特に、冬場の気温が氷点下に達する地域では、越冬のための特別な対策が必要です。正しい管理を行うことで、寒い時期を無事に乗り越え、春が来たときには元気な姿を再び見ることができます。しかし、冬季に適切な管理を怠ると、植物がダメージを受け、再生が難しくなることもありますので、注意が必要です。

まず最も重要なのは、霜に当てないことです。ピーチプリデは霜に非常に弱く、葉や茎が傷つきやすいです。霜が降りることで、植物の細胞が破裂し、最終的に枯れてしまうことがあります。そのため、屋外で管理する場合は、霜が降りる前にカバーを掛けるか、寒さが厳しくなる前に屋内に移動させることを強くお勧めします。特に霜が降りる朝晩の時間帯には注意が必要です。

また、室内に移動させる際には、日光が十分に差し込む場所を選ぶことが重要です。室内で育てる場合、できるだけ自然光に近い環境を整えることで、ピーチプリデが健康を保つための光合成がしっかりと行えます。窓際の明るい場所が理想的ですが、過度な直射日光には注意が必要です。冬の強い日差しは、室内で過剰に温度が上がる原因となることがあるので、場合によってはレースカーテンなどで光を柔らかくする工夫をすると良いでしょう。

次に注意すべきは、水やりです。冬季はピーチプリデの生育が遅くなり、根の活動も低下します。これにより、水分の吸収が少なくなり、土が乾燥しにくくなるため、過剰な水やりが根腐れの原因となります。冬場の水やりは非常に慎重に行い、月に一度程度、または土が完全に乾燥してから水を与えると良いでしょう。土の湿度をしっかりとチェックし、湿り気が残っている場合は水やりを控えることが、根腐れを防ぐためのポイントです。

また、寒冷地では夜間の温度差にも注意が必要です。昼間は室内が暖かくても、夜間は急激に気温が下がることがあります。これにより、急激な温度差が植物にストレスを与えることがあります。可能であれば、温度差を緩和するための工夫をしましょう。例えば、暖房の風が直接当たらない場所に置いたり、窓際の冷気を遮るカーテンやブラインドを使用することで、植物を守ることができます。

まとめとして、ピーチプリデが冬を無事に越すためには、霜から守ること、日光が十分に当たる環境を整えること、そして水やりを控えめにすることが大切です。これらの基本的な管理を行うことで、春に元気なピーチプリデを迎える準備が整います。寒さに負けず、冬を乗り越えるための適切なケアが、植物の健康と美しさを守る鍵となります。

葉挿しでの増やし方とコツ

ピーチプリデを増やす方法の一つとして非常に人気があるのが、「葉挿し」です。この方法は、多肉植物全般で広く行われている手法であり、特に初心者にも挑戦しやすい増やし方としておすすめです。葉挿しを成功させることで、新たなピーチプリデを育てる楽しさを体験できるだけでなく、既存の植物が育ちきった際に次の世代を作ることができるため、ガーデニングの楽しみも広がります。

葉挿しの基本的な手順は比較的シンプルですが、成功の鍵となるのはいくつかの重要なポイントを押さえておくことです。以下では、叶挿しの方法とコツを詳しく解説します。

1. 健康な葉を選ぶ

葉挿しを行う際、最も重要なのは健康な葉を選ぶことです。葉が傷ついていたり、病気にかかっていたりする場合、その葉からは根が出にくく、成長の途中で失敗する可能性が高くなります。したがって、葉を取り外す際は、しっかりと緑色で、元気な葉を選びましょう。葉を取り外す方法としては、葉の付け根部分を丁寧に手でねじるように外すか、剪定バサミを使って清潔に切り取ります。切り口が傷つかないように注意が必要です。

2. 乾燥させる工程

葉を取り外した後は、乾燥させる工程が非常に重要です。湿ったままの葉を土に直接植えると、腐敗の原因になりやすいため、必ず風通しの良い場所で数日間乾かしましょう。乾燥させることで、切り口がカラカラに乾燥して傷が癒され、根腐れを防ぐことができます。この乾燥作業は、葉挿しの成功に欠かせないステップです。

3. 土の準備と配置

乾燥した葉を土に挿す際は、排水性の良い培養土を使用することがポイントです。培養土の選定には、軽くて通気性の良いものを選びましょう。ピーチプリデの葉挿しには、多肉植物用の土が適しています。葉を置いた後は、直射日光を避けた明るい日陰で管理しましょう。直射日光は葉を傷めてしまうため、柔らかな光が差し込む場所が理想的です。

葉を置いた土が乾きすぎないように、土の表面が乾燥したら少し水分を補充する必要がありますが、根が出るまでの間は過度に湿らせないことが重要です。水やりをしすぎると根腐れを引き起こすため、霧吹きで軽く湿らせる程度に留めておきましょう。

4. 根の発根を見守る

葉挿しを行った後、根が出るまでには数週間から1ヶ月ほどかかることが一般的です。発根までの間は、焦らずに根気強く見守ることが大切です。根がしっかりと出てくると、葉が若干立ち上がり始め、ほんのりと新芽が見えてきます。この段階では、葉が乾燥しないように適度に湿度を保つことが成功の秘訣となります。

もし、葉が縮んでしまったり、色が変わったりする場合は、水分が足りない可能性があります。逆に、葉が黒ずんでいたり、腐ってきた場合は水分が多すぎるか、湿気がこもりすぎているサインです。その場合は、湿度を調整しながら再度乾燥させることを試みましょう。

5. 定期的な確認と成長促進

葉挿しの後は、根が出るまで定期的に確認し、状態をチェックしましょう。発根の確認ができたら、少しずつ育成環境を整え、新しい鉢に移植してあげることができます。この段階で、若いピーチプリデの管理をさらに細かく行うことで、元気な成長を促すことができます。

葉挿しによる増殖は、ピーチプリデのような多肉植物にとっては比較的簡単にできる方法ですが、ポイントをしっかり押さえておくことで、高い確率で成功させることができます。慎重に育てながら、数ヶ月後には新たなピーチプリデが誕生し、その成長を見る楽しみが広がることでしょう。

生育期と休眠期に適した土と肥料

ピーチプリデの健康的な成長を促すためには、生育期と休眠期に応じた適切な土と肥料の選び方が非常に重要です。ピーチプリデは、春と秋が生育期、夏と冬は休眠期という特徴を持っており、各季節に合わせた管理を行うことで、その魅力的な姿を長く楽しむことができます。適切な土と肥料の使用は、植物がそのサイクルを快適に過ごすために欠かせません。

生育期に適した土と肥料

ピーチプリデの生育期である春と秋は、植物が活発に成長し、根をしっかりと伸ばす時期です。この時期には、根の成長を支え、健康な植物を育てるために、排水性が高く、軽くて通気性の良い土を使用することが推奨されます。多肉植物専用の培養土は、特にこの点で優れており、余分な水分をしっかりと排出するため、根腐れを防ぎつつ、植物の根がスムーズに発達できる環境を提供します。

土選びに加えて、肥料の適切な使用も重要です。生育期には、植物の成長を助けるために、窒素、リン、カリウムがバランスよく含まれた肥料を与えることが効果的です。特に、窒素は葉の成長を促進し、リンは根の発達を助け、カリウムは健康的な成長を支えます。月に一度程度の頻度で、植物の状態を見ながら肥料を与えると良いでしょう。ただし、肥料の与えすぎには注意が必要です。多すぎる栄養分が過剰な成長を引き起こすことがあるため、規定量を守ることが大切です。

休眠期に適した土と肥料

ピーチプリデは、夏と冬の休眠期に入ると、成長が鈍化します。この時期には、植物がエネルギーを温存し、静かな状態で過ごすため、栄養や水分の供給を控えめにする必要があります。まず、肥料を控えることが最も重要です。過剰な肥料は、植物にとってストレスとなり、逆に健康を害する可能性があります。休眠期には植物の成長が鈍くなるため、肥料を与える必要はほとんどありません。特に、夏の高温期や冬の寒い時期は、成長がほとんどないため、肥料を与えないか、与えるとしてもごく少量にとどめましょう。

水やりに関しても、休眠期には水分の供給を控えめにする必要があります。寒い冬場や蒸し暑い夏には、土の乾燥具合をしっかりチェックし、土が完全に乾いたタイミングで少量の水を与える程度に抑えると良いでしょう。過剰な水分が根に溜まると、根腐れや病気の原因となるため、慎重に管理します。

季節に応じた管理でピーチプリデを長く楽しむ

このように、生育期と休眠期の違いを理解し、各時期に応じた適切な土や肥料の管理を行うことが、ピーチプリデの健康と美しさを保つための基本です。生育期にはしっかりと根を育て、植物が元気に成長できる環境を整え、休眠期には過剰な栄養供給や水分を避けて、植物が休息できるように配慮することが大切です。

これらのポイントを意識しながら管理を行うことで、ピーチプリデは長期間にわたり健康的に育ち、毎年美しい紅葉や新たな成長を楽しむことができるでしょう。

パリダとの違いと特徴を理解する

ピーチプリデは、エケベリア属の多肉植物である「パリダ」を基に交配された品種です。そのため、ピーチプリデを深く理解するためには、元となるパリダとの違いを把握することが非常に有益です。どちらも美しい多肉植物ですが、葉の形状や紅葉の色合い、さらには耐寒性や育成方法において明確な違いがあります。これらの違いを理解することで、最適な育成環境を提供でき、両者の魅力を最大限に引き出すことができます。

葉の形状と成長スタイルの違い

パリダの特徴として、比較的薄い葉と大型に成長する点が挙げられます。葉が細長く、ややシャープな印象を与えるため、成長すると幾何学的な形状が特徴的です。このため、パリダは大きなスペースや広めの鉢で栽培されることが多いです。

一方、ピーチプリデはその葉が厚みを増し、よりコンパクトな形状になります。ピーチプリデの葉はやや丸みを帯び、全体的にまとまりやすいため、小さめの鉢や限られたスペースでも育てやすいです。この特徴により、室内栽培やインテリアの一部として人気があり、特にデスクや窓際など、限られたスペースで育てたい方におすすめです。

紅葉の色合いと印象の違い

紅葉における違いも、ピーチプリデとパリダの大きな特徴です。パリダは、寒暖差が大きい環境において、葉の先端や縁が濃い赤色や紫がかった色合いに変化することが多いです。これにより、力強い印象を与えるため、冬の庭や外部の植物としての魅力があります。

一方、ピーチプリデは紅葉時にピンク色や淡い赤みを帯び、柔らかい印象を与えることが一般的です。これは、交配時にピーチプリデが持つ優れた特徴として選ばれた色合いで、やわらかな色合いがインテリアにぴったりです。ピーチプリデの紅葉は、まるで桃色の花が咲いたような華やかさがあり、ガーデニング初心者にも愛される理由の一つです。

耐寒性と管理方法の違い

耐寒性に関しても、ピーチプリデとパリダには違いがあります。パリダは、耐寒性がやや弱いため、特に冬の寒さには注意が必要です。霜や冷たい風にさらされると、葉や茎がダメージを受けやすくなり、健康を保つために冬季の管理に特別な配慮が求められます。温暖な気候での栽培を推奨される場合が多いです。

一方、ピーチプリデは比較的耐寒性が強い品種であり、寒い季節に適切な対策を取れば、冬越しがしやすいという特徴があります。例えば、ピーチプリデは室内での栽培や風通しの良い場所での管理が有効で、霜が降りる前に屋内に移動させたり、風よけを設けることで健康的に冬を越すことができます。しかし、いずれの品種も極端な寒冷環境には弱いため、霜や寒風から守るための対策は重要です。

育成環境に合わせた最適な管理法

このように、ピーチプリデとパリダは似て非なる特徴を持ち、育成方法も少し異なります。どちらの品種も魅力的であり、環境に応じた適切な管理を行うことで、その美しい姿を最大限に引き出すことができます。

- パリダは、大きな葉と力強い色合いを持ち、広いスペースで成長を楽しみたい方に向いています。また、冬季の寒さに注意を払い、温暖な場所での管理が求められます。

- ピーチプリデは、コンパクトで柔らかな色合いの葉を持ち、限られたスペースや室内栽培に適しています。耐寒性も比較的強いため、冬の管理がしやすく、初心者にも育てやすい品種です。

それぞれの特徴を理解し、育成環境に最適な方法で管理することで、ピーチプリデもパリダも長期間美しい姿を楽しむことができるでしょう。

病気・病害虫への予防と対策

ピーチプリデは比較的丈夫で育てやすい多肉植物ですが、適切な環境管理が欠かせません。環境が整っていない場合、病気や病害虫に見舞われることがあります。特に、多湿な環境や過剰な水やりは根腐れやカビの発生を引き起こし、また葉には害虫が付くこともあります。これらのリスクを防ぐためには、日常的な観察と早期の対策が非常に重要です。

病気の予防法

病気の予防には、まず水はけの良い土を使用することが基本です。多肉植物専用の培養土は、排水性に優れており、過剰な水分が根に長時間留まることを防ぎます。根腐れは最も一般的な病気の一つであり、特に湿気の多い環境では発生しやすいため、鉢底に穴が開いている鉢を使い、余分な水分がしっかり排出されることを確認しましょう。

また、鉢のサイズも重要です。大きすぎる鉢を使用すると、土が乾きにくく、根が湿った状態が続きやすいため、ピーチプリデには適度なサイズの鉢を選ぶことをお勧めします。

病害虫の予防法

ピーチプリデに付く代表的な害虫には、アブラムシやハダニがあります。これらの害虫は、特に乾燥した環境を好むため、湿度が低すぎる環境では注意が必要です。害虫の予防として、定期的な葉の観察が非常に重要です。特に葉の裏や新芽には害虫が潜みやすいので、見逃さないようにしましょう。

霧吹きで葉を軽く湿らせることは、乾燥を防ぎ、害虫の発生を予防する一つの手段です。湿度管理を適度に行い、乾燥しすぎないように注意することで、害虫の発生リスクを減らすことができます。

万が一、害虫が発生した場合には、市販の殺虫剤や害虫駆除スプレーを早急に使用することをお勧めします。特に、ピーチプリデの葉に害虫が寄生した場合、その拡大を防ぐためにすぐに処置を行うことが重要です。

空気の流れとスペースの確保

病気の発生を防ぐためには、空気の流れを確保することも大切なポイントです。植物が密集した環境では湿気がこもりやすく、病気やカビの原因となることがあります。ピーチプリデを置く場所は、風通しの良い場所を選び、植物同士が過密にならないように注意しましょう。特に湿度が高くなる梅雨時期や冬季は、スペースを確保して通気性を改善することが重要です。

また、葉の湿度が高すぎないように注意しましょう。濡れた葉が長時間湿った状態でいると、カビや腐敗の原因となります。湿気が多すぎないように気を付け、風通しの良い場所で乾燥させるよう心掛けましょう。

日常的な管理と早期対処

日々の管理をしっかり行うことで、病気や害虫のリスクを大きく減らすことができます。定期的に葉を観察し、土の状態や水やりのタイミングを見直すことで、ピーチプリデが健康に育ちます。特に季節の変わり目や温度の急激な変化が起きる時期には、注意深く環境を整えてください。

定期的な手入れと早期の発見が、ピーチプリデを長く健康に育てるための鍵となります。病気や害虫の兆候を見逃さず、適切な予防策と対策を講じることで、美しい紅葉を楽しみながら、植物の成長を支え続けることができます。

このように、ピーチプリデを育てる際は、病気や害虫を予防するための基本的な管理方法をしっかりと守ることが大切です。健やかな成長を促し、何年も楽しむためには、細かな管理と注意深い観察が欠かせません。

まとめ|ピーチプリデと紅葉

記事のポイントをまとめます。

- ピーチプリデはエケベリア属の多肉植物で美しい紅葉が特徴

- 紅葉は寒暖差に反応し、葉がピンクや赤に変わる

- 生育期は春と秋、休眠期は夏と冬で管理が異なる

- 紅葉を引き出すには十分な日光と適切な水やりが必要

- 土は排水性が良いものを使用し、過湿を避ける

- 過剰な水やりは根腐れを引き起こすリスクがある

- ピーチプリデは葉挿しで簡単に増やすことができる

- 病気や害虫を予防するために定期的な観察が重要

- アブラムシやハダニなどの害虫がつきやすい

- 冬季は霜から守り、水やりを控えめにする

- ピーチプリデは比較的耐寒性があるが極端な寒さには弱い

- 葉挿しの際、健康な葉を選び、乾燥させてから植える

- 直射日光が強すぎると葉焼けを起こすため注意が必要

- 生育期には窒素、リン、カリウムをバランスよく含む肥料を与える

- 休眠期は肥料を控えめにし、植物が無理なく休める環境を作る

関連記事

- プロリフィカ・プロリフェラの違いとは?育て方と魅力を徹底解説

- 多肉植物『マディバ』の紅葉が赤くならない理由と解決策

- 多肉植物『ミニベル』の魅力と育て方|増やし方や越冬方法を解説

- メキシカンジャイアントの育て方と特徴|成長速度や水やりのコツ

- 野ばらの精の特徴と育て方|紅葉と気温管理のポイント

- 花月夜の別名や特徴|育て方と病害虫対策ガイド

- 多肉植物『ヒアリナ』の魅力と育て方|紅葉や増やし方のコツも紹介

- 多肉植物『ヒューミリス』の別名と育て方|増やし方や冬越しのコツ

- 多肉植物『ブルーバード』と紅葉:耐寒性と冬越しのコツを徹底解説

- ホワイトマディバの増やし方と育て方|美しく育てるコツを解説

- 多肉植物『ブラウンローズ』の育て方|葉色の変化と増やし方

コメント