ホワイトマディバは、その美しい白っぽい葉と優雅な形状が魅力の多肉植物です。

エケベリア属に属し、他のエケベリアとは一線を画す特徴を持っています。

特に、葉の表面に覆われた白い粉(ブルーム)が、乾燥地帯での生育に適応した証拠です。

この記事では、ホワイトマディバの特徴や育て方、増やし方について詳しく解説します。

初心者でも安心して育てられるポイントや、育成中に気をつけるべき注意点を押さえながら、ホワイトマディバを美しく育てるコツをお伝えします。

記事のポイント

- ホワイトマディバの特徴とその魅力

- 正しい育て方や管理方法

- 水やりや日光の取り扱い方

- ホワイトマディバの繁殖方法や増やし方

ホワイトマディバの特徴と魅力とは?

- 学名と原種

- 葉にまとう白い粉の正体

- 他のエケベリアとの違いと特徴

- ホワイトマディバが持つ魅力とは?

- ホワイトマディバの自生地と生育環境

学名と原種

ホワイトマディバ(Echeveria ‘White Madi’)は、エケベリア属に分類される多肉植物で、その美しい外観が特徴です。この植物の学名に含まれる「Echeveria」は、ベンケイソウ科に属するエケベリア属を指し、実はサボテン科とは異なるものの、乾燥地帯に生息する多肉植物の仲間です。エケベリア属には、メキシコや中央アメリカをはじめとする乾燥地域で自生する植物が多く、数百種類以上の品種が確認されています。その中でも、ホワイトマディバは特に美しい葉色や独特な姿勢から、園芸愛好家や多肉植物のコレクターに非常に人気があります。

ホワイトマディバの最も特徴的な点は、その白っぽい葉色です。この白い色合いは、エケベリアの中でも特に注目されるもので、エケベリアが持つ一般的な緑色の葉とは一線を画しています。ホワイトマディバの葉は、表面に白い粉(粉白)が覆われており、これが美しい色合いの元となっています。この白い粉は、実は植物が乾燥を防ぐために分泌するワックスの一種です。ワックスは葉の表面を覆い、水分の蒸発を防ぐほか、有害な紫外線からも植物を守る役割を果たします。

また、ホワイトマディバは交配種であり、エケベリア属の他の品種と交配して生まれた可能性が高いとされています。そのため、厳密に言えば原種ではなく、人工的に選抜された品種です。この交配により、ホワイトマディバは、エケベリア属の中でも特に美しい形態や特徴を持つように進化してきました。自然の中で自生している原種とは異なり、人工的な交配によって誕生した品種であるため、その美しい葉色や特徴は人為的に選ばれたものです。

ホワイトマディバの成り立ちを知ることによって、なぜこのように美しい葉色が現れるのか、そしてその遺伝的な背景や進化過程に対する興味が湧くこと間違いありません。植物の歴史を探ることで、さらに愛着を持って育てることができるのです。

葉にまとう白い粉の正体

ホワイトマディバの葉に覆われている白い粉は、植物の生存において非常に重要な役割を果たしています。この白い粉は「ブルーム」と呼ばれ、実は植物の表面に分泌されるワックスの一種です。多肉植物にとって、ブルームは単なる装飾ではなく、非常に機能的な役割を果たします。

まず、ブルームは水分の蒸発を防ぐバリアとして働きます。多肉植物は乾燥地帯に自生しているため、水分が失われることを防ぐために、葉の表面にこの保護膜を作ります。乾燥した環境では、葉から水分が急速に蒸発してしまうため、このワックス層がその流出を防ぐ非常に大切な役目を果たしているのです。また、直射日光からの過剰な熱を遮る効果もあります。特に強い日差しの下では、植物の葉が焼けてしまうことがありますが、ブルームがあることでそのリスクが減り、葉を焼け焦げることから守ってくれます。

ホワイトマディバが特に美しい理由の一つは、このブルームが葉全体を覆い、白っぽい色合いを作り出しているからです。この美しい色合いは、他のエケベリア属にも見られる特徴ですが、特にホワイトマディバでは、ブルームが葉の表面に均等に広がっているため、非常に洗練された白さが現れます。この白い粉が反射する日光は、植物を保護しつつも、見た目にも華やかさを加えています。

ただし、このブルームには注意が必要です。もし葉にブルームがなくなったり、薄くなったりした場合、それは植物がストレスを感じているサインかもしれません。例えば、過剰な水分を与えすぎたり、環境の急激な変化(温度差や湿度の変動)が原因で、ホワイトマディバがブルームを失うことがあります。ブルームが失われると、植物は紫外線や乾燥にさらされ、健康に悪影響を及ぼす可能性が高まります。

さらに、ホワイトマディバを育てている際には、ブルームをできるだけ擦らないように注意しましょう。ブルームは植物にとって非常に大切な保護膜であり、強く擦ったり触れたりすると、ブルームが剥がれたり効果が薄れてしまうことがあります。そのため、育てる際は、優しく取り扱うことが重要です。ブルームを保護することで、ホワイトマディバの健康を守り、長期間美しい姿を楽しむことができます。

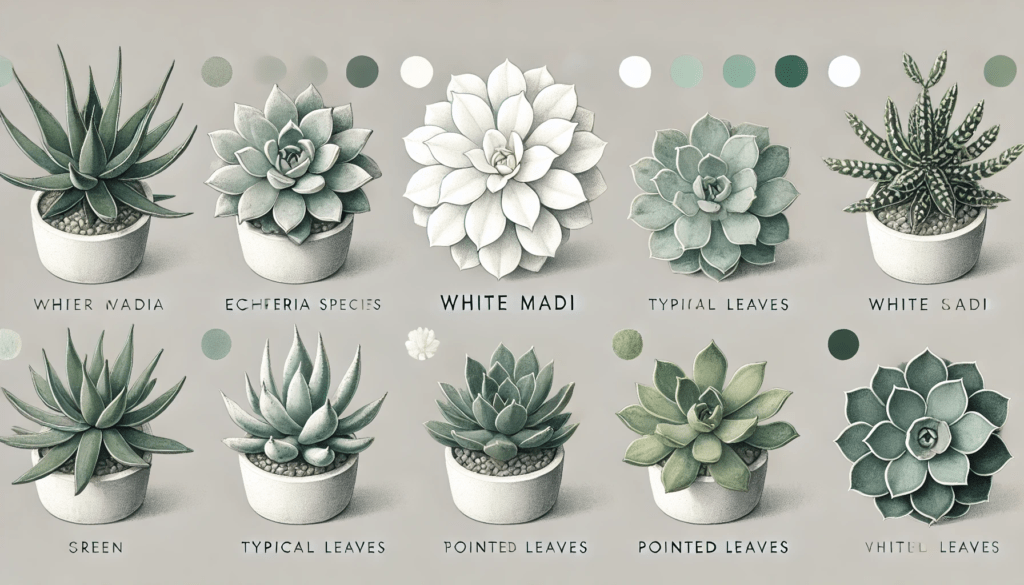

他のエケベリアとの違いと特徴

ホワイトマディバ(Echeveria ‘White Madi’)は、エケベリア属の中でも他の品種と比べていくつかの顕著な特徴を持っています。特に目を引くのは、葉の色合いです。エケベリア属の多くの品種は、一般的に緑色や青緑色の葉を持っていますが、ホワイトマディバはその名の通り、白っぽい色合いを帯びているのが特徴です。この美しい色合いは、葉の表面に覆われた白い粉(ブルーム)によるもので、他のエケベリアと一線を画す独特な外観を生み出しています。ブルームが葉に均等に広がることで、全体的に洗練された白い輝きが表れ、他のエケベリア属とは異なる魅力を引き立てています。

さらに、ホワイトマディバは葉の形状にも特徴があります。葉の端が丸みを帯びており、全体的に優雅で柔らかな印象を与えます。エケベリア特有のロゼット型に広がった葉は、中心から外向きに放射状に伸びており、その美しい構造は、インテリア植物として非常に人気があります。このロゼット型の成長は、ホワイトマディバを寄せ植えやデコレーションにも最適な植物にしており、軽やかで開放的な印象を与えるため、どんなインテリアにも調和します。

一方、エケベリア属の他の品種には、葉の形が鋭角的で、よりシャープな印象を持つものもあります。例えば、エケベリア「アガボイデス」や「カランコエ」などは、ホワイトマディバとは異なり、葉の形が硬直していて尖った印象です。これに対して、ホワイトマディバはその名の通り、柔らかさと優美さが際立っており、優雅でありながらも繊細な印象を与えます。

ホワイトマディバの柔らかな葉は、他のエケベリア品種の硬くて尖った葉と比較すると、その軽やかさと優れたデザイン性が目立ちます。特に、ホワイトマディバの葉の間隔が広めで、すっきりとした印象を与えるため、寄せ植えやガーデンデザインにも非常に適しています。このように、ホワイトマディバは見た目においても育てやすさにおいても、他のエケベリアと一線を画す存在だと言えるでしょう。

ホワイトマディバが持つ魅力とは?

ホワイトマディバ(Echeveria ‘White Madi’)が持つ魅力は、その美しい外観だけにとどまりません。もちろん、その美しい見た目は一つの大きな特徴ですが、それ以上に、この多肉植物は育てやすさや管理のしやすさといった実用的な面でも非常に優れています。この魅力は、初心者から経験者まで、多くの園芸愛好家にとって大きな魅力となっています。

まず、ホワイトマディバは多肉植物の中でも非常に乾燥に強い種類であるため、水やりの頻度が少なくても育ちます。多肉植物はその性質上、水分を葉に蓄えることができるため、過剰な水やりを避けることがポイントです。ホワイトマディバもその例外ではなく、週に1回程度の水やりで十分に育成可能です。このため、忙しい日々を送る人々や、あまり手をかけたくない方にもぴったりの植物です。管理が簡単で、手間をかけずに育てることができるため、初心者にも扱いやすい品種として人気があります。

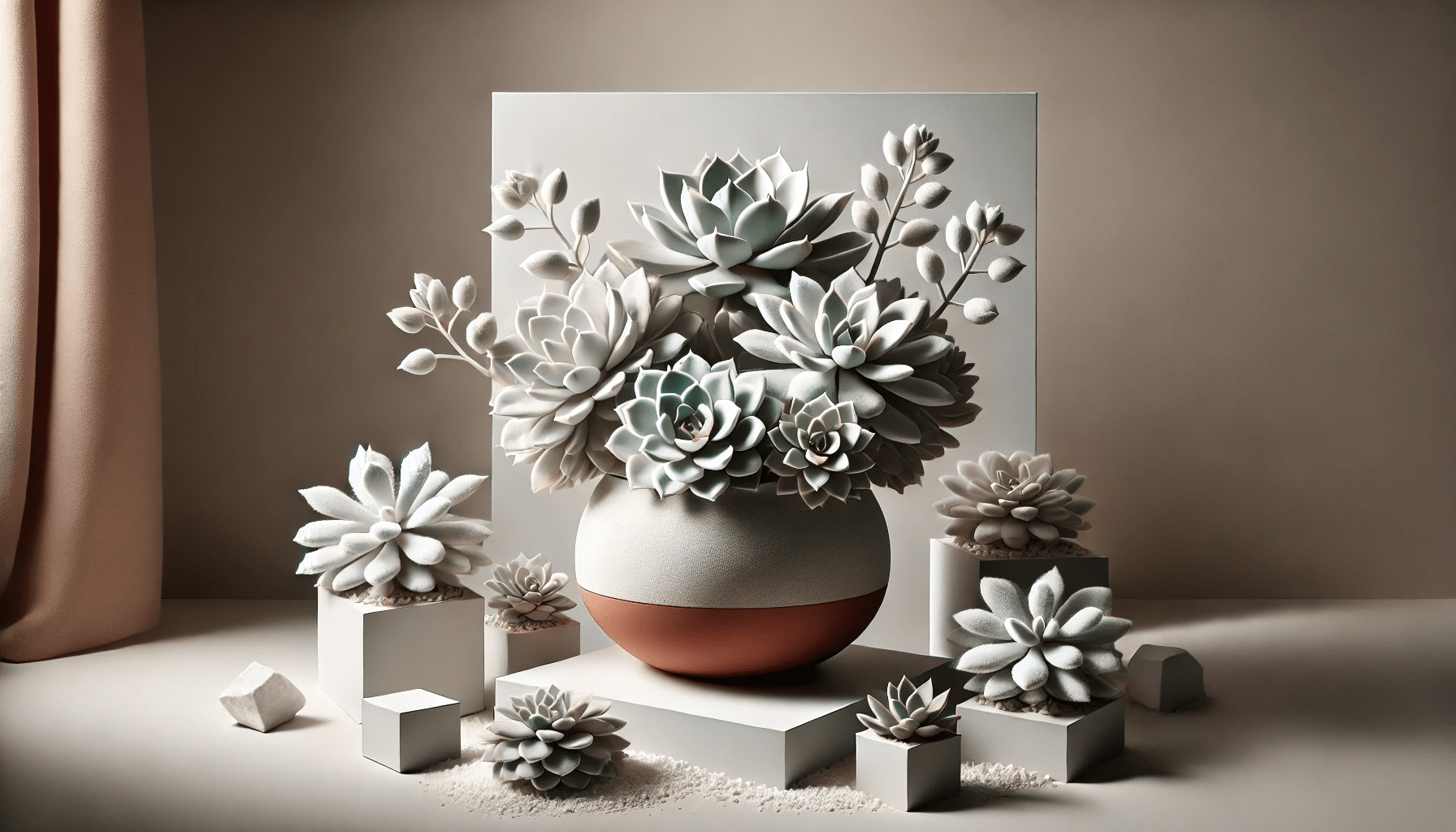

さらに、ホワイトマディバはコンパクトなサイズで成長するため、狭い場所でも育てやすいという大きなメリットがあります。小さなロゼット型の葉が美しく広がる姿は、室内でも十分に楽しめます。特に、デスクや窓辺、棚などに置いても場所を取らず、インテリアに溶け込みやすい点が魅力的です。ホワイトマディバはその白っぽい色合いが他の植物や家具と調和しやすく、部屋の雰囲気を明るくさわやかに演出してくれます。見ているだけで癒やし効果を感じることができるため、リラックスしたい場所にぴったりの植物です。

また、ホワイトマディバは寄せ植えにも最適な多肉植物です。他のエケベリアやサボテン、多肉植物と組み合わせることで、色や形の違いを楽しみながら、個性的で美しい鉢植えを作り上げることができます。複数の植物を一緒に育てることができるため、ガーデニングやインテリアのデザインに幅を持たせることができます。ホワイトマディバはその控えめな色合いと優雅な形状が他の植物とよく調和し、まるで自然の中で成長しているかのような印象を与えます。

このように、ホワイトマディバは単なる美しい見た目だけではなく、実用的な面でも非常に優れた特性を持っています。手間をかけずに育てられるうえ、インテリアとしても大変人気があり、また寄せ植えとしても楽しむことができるため、多肉植物を愛する人々にとって、非常に魅力的な存在です。忙しい生活の中でも手軽に育てられるうえ、空間を美しく彩ってくれるホワイトマディバは、まさに「育てる楽しみ」と「飾る楽しみ」を提供してくれる植物です。

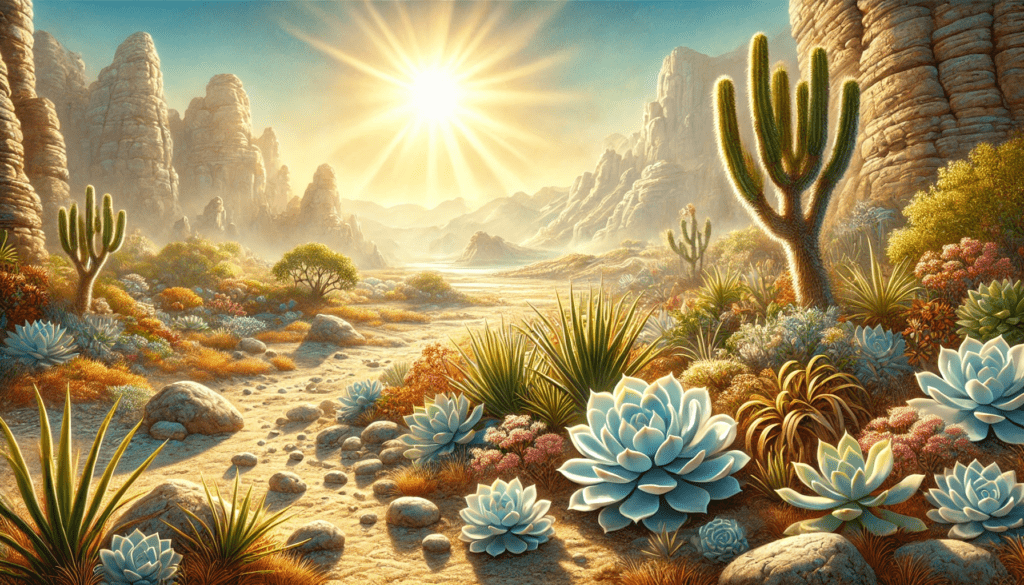

ホワイトマディバの自生地と生育環境

ホワイトマディバ(Echeveria ‘White Madi’)は、エケベリア属全体の自生地と同様、メキシコや中央アメリカの乾燥地帯に自生している植物です。エケベリア属は、乾燥した環境に非常に適応しており、強い日差しと乾燥した気候を好む特性を持っています。ホワイトマディバも、このような過酷な環境で育つ品種の一つであり、その美しい外観や耐乾性は、これらの自然環境における適応の結果ともいえます。

乾燥した環境が最適

ホワイトマディバが最もよく育つのは、乾燥気味の環境です。過湿や湿気に弱く、特に湿度が高い場所では根腐れを起こしやすいため、風通しの良い場所で育てることが重要です。室内で育てる場合、湿度が高くなるような場所、例えば浴室やキッチンの近くは避け、風通しが良い窓辺や乾燥した空間に置くと、健康的に育ちやすくなります。

また、ホワイトマディバは排水性の良い土壌を必要とします。水分が長時間土に溜まることがないように、鉢の底に小石や砂利を敷いて排水性を高めることが推奨されます。このような環境を作ることで、ホワイトマディバは最適な条件下で根を健康に保ち、旺盛に成長します。

温暖な気候を好む

ホワイトマディバは温暖な気候を好み、寒さに対してはあまり強くありません。特に、霜が降りるような寒冷地では、屋外での栽培が難しくなります。ホワイトマディバは、寒さによる影響を受けやすいため、冬場は室内で育てることが推奨されます。温暖な室内で管理することで、一定の温度を保つことができ、植物の成長をサポートします。

霜が降りる寒冷地では、外で育てるのはリスクが高いため、冬季の取り込みは必須です。特に、温度が低すぎると枯れてしまう可能性があるため、注意が必要です。ホワイトマディバは温度が10℃以下になると生育が遅くなり、最終的には枯れてしまうこともあります。冬季の間、室内で温かい場所に置くことで、温度管理をしっかり行うことが大切です。

管理のポイント

ホワイトマディバはその特徴的な乾燥地帯に自生する植物なので、育てる際には乾燥を好むという特性を最大限に活かす必要があります。水やりの際は、土が完全に乾いてから行い、過剰な水分は避けるよう心掛けます。適切な排水を確保することも、ホワイトマディバの健康的な成長に繋がります。

また、強い日差しを好むホワイトマディバは、適度に日光を浴びることが大切ですが、直射日光が強すぎると葉焼けを起こすことがあります。日中の直射日光を避け、朝日や夕日の穏やかな日光が当たる場所に置くのが最適です。

ホワイトマディバの育て方と管理方法

- 水やり頻度と方法

- 直射日光と日陰、どこに置くのが理想か

- 耐寒性と越冬方法

- 病気や害虫から守る方法

- ホワイトマディバの増やし方と繁殖方法

水やり頻度と方法

ホワイトマディバは、多肉植物の中でも乾燥に強い特性を持っていますが、だからと言って水やりを怠ることはできません。適切な水やりは、ホワイトマディバの健康な成長を促すために欠かせません。ここでは、ホワイトマディバに最適な水やりの方法や頻度について詳しく解説します。

「土が乾いたら水をやる」を守る

ホワイトマディバを育てる上で最も大切なのは、**「土が乾いたら水をやる」**という基本的なルールを守ることです。多肉植物は根が水分を貯える能力に優れていますが、過剰な水分は逆に植物を傷めてしまいます。そのため、土の表面が乾いた状態を確認してから水やりを行いましょう。土が完全に乾く前に水を与えると、根腐れを引き起こす原因になりますので、土の乾燥具合には常に気を配りましょう。

季節ごとの水やり頻度

水やりの頻度は、季節や気温に大きく左右されます。ホワイトマディバが活発に成長する春から秋の成長期には、一般的に2週間に1回程度の水やりで十分です。この期間は気温も高く、ホワイトマディバの水分蒸発が早いため、少し多めに水やりをしても大丈夫です。しかし、冬の休眠期になると、植物の成長が鈍化し、水分の必要量が減少します。この時期は、水やりの頻度をさらに控えめにし、土が完全に乾くまで待ってから水を与えるようにしましょう。冬の間は月に1回程度の水やりでも問題ない場合があります。

水やりの方法と注意点

水やりを行う際は、鉢底から水が流れ出るまでしっかりと水を与えることが重要です。これにより、土全体に均等に水分が行き渡り、根がしっかりと水分を吸収できます。しかし、その後は必ず水分が鉢底に溜まらないように気をつけましょう。水が残ってしまうと、根腐れを引き起こしやすくなりますので、排水性の良い土を使用し、鉢の底にも小石を敷くなどして、余分な水が溜まらないようにすることが大切です。

また、葉に水をかけないように注意しましょう。多肉植物は葉に水分を貯めやすいのですが、葉に水がかかると、水が葉の間に溜まることによって腐る原因になります。水やりは土に直接注ぐか、鉢の縁からゆっくりと注ぐ方法が最適です。特にホワイトマディバの場合、葉の上に水分が溜まると、葉の腐敗や病気の原因になることがありますので、十分に注意を払いましょう。

湿度の影響を考慮する

ホワイトマディバは湿度が高い場所では過湿に弱く、ストレスを感じることがあります。特に梅雨の時期や湿気の多い季節では、湿度が高すぎると植物に負担がかかりやすいので、水やりは控えめにし、土が乾燥した状態を確認してから行うことが重要です。湿気が多い場所で育てる場合は、風通しの良い場所に置くことで、湿気がこもらないように工夫することが必要です。

水やりのタイミング

理想的な水やりは、土が完全に乾いた状態を確認してから行うことです。これにより、ホワイトマディバにとって最適な水分量を確保し、根腐れのリスクを避けることができます。水やりをするタイミングが重要で、土が乾燥していないうちに水を与えると、根が呼吸できなくなり、酸素不足で根腐れを引き起こす可能性があります。

ポイント

ホワイトマディバを健やかに育てるためには、適切な水やりの頻度と方法を守ることが不可欠です。特に、多肉植物は乾燥に強いと言われていますが、過湿に対しては非常に敏感です。水やりの際は、土が完全に乾いてから、鉢底から水が流れるまでしっかりと与え、その後は水分が残らないようにすることを心がけましょう。また、葉に水をかけないようにすることも重要なポイントです。季節に応じて水やりの頻度を調整し、過湿に陥らないよう、慎重に管理することがホワイトマディバを元気に育てる秘訣です。

直射日光と日陰、どこに置くのが理想か

ホワイトマディバは、多肉植物の中でも日光を好む植物であり、十分な光を浴びることで健康的に成長します。しかし、光を好む一方で、直射日光には注意が必要です。過度な日光を浴びると、葉焼けを引き起こす可能性があるため、育てる場所や方法に工夫をすることが重要です。ここでは、ホワイトマディバに最適な光の管理方法について詳しく解説します。

日当たりの良い場所が理想的

ホワイトマディバは、日光を十分に浴びることで元気に育ちます。特に、成長期である春から秋にかけては、日当たりの良い場所に置くことが理想的です。これにより、ホワイトマディバは美しい葉を保ち、成長を促進します。しかし、直射日光に長時間晒すと葉焼けを引き起こすことがあるため、強い日差しが差し込む昼間は、少し遮光をしてあげることが大切です。

日差しが強すぎると葉が白く焼けたり、乾燥が進んだりすることがあります。日陰を適度に作るために、日中の強い光を避けられるよう、例えば遮光ネットやカーテン越しに日光を取り入れるなどの工夫をすることが有効です。

屋外で育てる場合

もしホワイトマディバを屋外で育てる場合、直射日光を避けるために明るい日陰に置くことが最適です。特に夏場は太陽が強く、葉焼けを防ぐために注意が必要です。遮光ネットを使って直射日光を和らげる方法もあります。ネットの目を調整することで、強い日差しをブロックしつつ、十分な光を植物に与えることができます。

また、夏場は日中の高温や強い日差しが続くため、植物にとって過度な乾燥やストレスを避けるために、日陰に移動させることが一つの対策です。湿度が高くない場所を選ぶと、ホワイトマディバにとってより快適な環境が作れます。

冬場の光の取り入れ方

冬場は日照時間が短く、日差しが弱くなるため、ホワイトマディバにとって十分な光を確保することが重要です。冬の間もホワイトマディバは休眠期に入るものの、少ない光では成長が鈍化し、葉の色が悪くなることがあります。日光が少ない冬場は、できるだけ日当たりの良い場所に置くことが推奨されます。

例えば、南向きの窓辺や、ガラス越しに日光が差し込む場所は非常に効果的です。ガラスを通した光はやや弱くなるものの、植物にとっては十分な光源となり、ホワイトマディバの健康を保つために必要なエネルギーを与えてくれます。

室内で育てる場合の注意点

室内でホワイトマディバを育てる場合、窓際の明るい場所に置くことが最適です。ただし、冬の間は冷気に注意が必要です。特に窓際は外気温に左右されるため、冷気が直接植物に当たると、寒さに弱いホワイトマディバにはストレスを与えることがあります。このため、窓際に置く場合でも、少し窓から離して置くことをおすすめします。

また、カーテン越しに日光を取り入れる方法も良いアプローチです。カーテン越しにすると、直射日光を避けつつ、必要な光を取り入れることができ、葉焼けのリスクを減らすことができます。冬の寒い季節でも、カーテン越しの柔らかな日光を浴びることで、ホワイトマディバの成長を助けることができます。

日照時間と調整の工夫

ホワイトマディバが健やかに育つためには、日光だけでなく、日照時間の管理も重要です。理想的には1日4~6時間程度の明るい光を浴びせることが望ましいですが、強い直射日光が長時間続く場合には、午前中の柔らかな光を取り入れる方法を考慮することが重要です。

ポイント

ホワイトマディバは日光を好む植物で、十分な光を浴びることで美しい成長を見せますが、直射日光には注意が必要です。特に夏の強い日差しでは、日陰や遮光を使って適切に管理することが求められます。冬の寒い時期は、できるだけ日光を多く取り入れる場所に置くことが重要です。室内で育てる場合でも、窓際に置きつつ、冷気を避ける工夫をし、植物が快適に育つ環境を提供しましょう。このような適切な光の管理を行うことで、ホワイトマディバは長く美しく育ち、インテリアにも素敵なアクセントを加えてくれます。

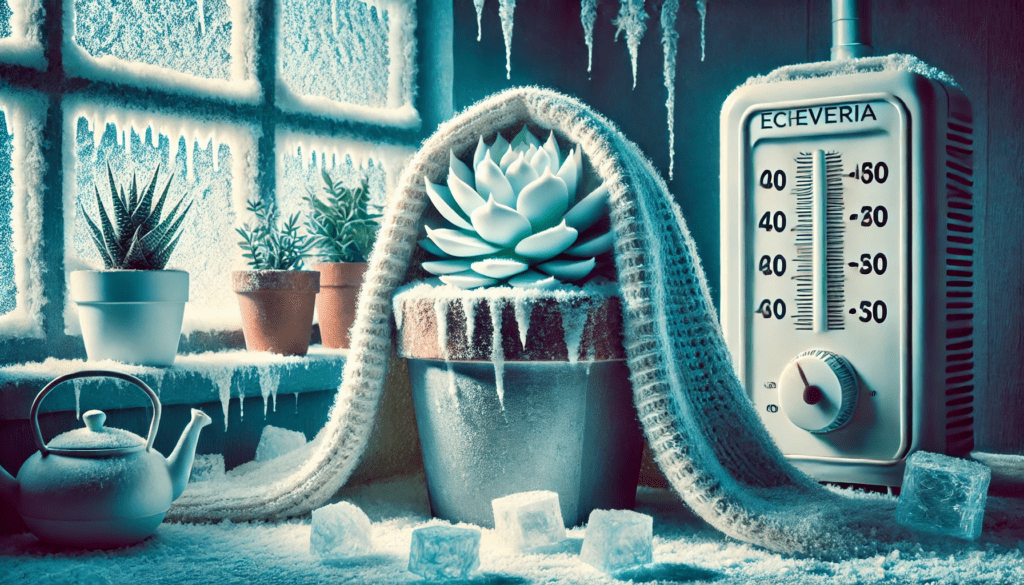

耐寒性と越冬方法

ホワイトマディバは、寒さに弱い多肉植物であり、冬季の寒さには特に注意が必要です。冬の気温が5度以下に下がるような寒冷地では、屋外で育てるのは非常に難しく、寒さによるダメージを受けやすいため、適切な越冬方法を知っておくことが重要です。ここでは、ホワイトマディバが寒さを乗り越えるために必要な越冬方法と注意点を詳しく解説します。

室内での越冬が基本

ホワイトマディバは、寒冷地においては屋外で育てるのが難しいため、室内での越冬が推奨されます。特に気温が5度以下になる地域では、ホワイトマディバを外に置いておくと、霜や凍結によって植物が傷んでしまう恐れがあります。そのため、冬の間は室内に取り込んで管理することが最も安全です。

室内で育てる際には、温度が安定している場所に置くことが大切です。急激な温度の変化や冷気の影響を避けるため、暖房が効いた部屋の近くでも注意が必要です。暖房の直接的な影響を受ける場所に置くと、乾燥し過ぎて葉が傷む原因になることがあります。理想的には20度前後の温暖で安定した温度が保たれている場所に置きましょう。暖房が強いエリアでは、湿度が低下しやすくなるので、湿度管理も気をつけるポイントとなります。

水やりを控えめに

ホワイトマディバは、冬期には休眠に入るため、通常の成長期と比べて水分をあまり必要としません。水やりを控えめにすることが非常に重要です。過剰な水分は、根腐れを引き起こしやすく、植物にとって大きなストレスとなります。

冬の間は、土の表面が乾燥してからしばらくの間水やりを控え、土が完全に乾いた状態を確認してから水を与えるようにしましょう。湿度も低めに保つことで、根腐れのリスクを減らし、ホワイトマディバが健康的に越冬するサポートをします。

特に寒い時期は、湿度が高すぎるとカビが発生する可能性もあるため、過湿にも注意が必要です。暖房を使用する際は、加湿器を使うか、風通しを良くする工夫をして、湿度が適切な範囲に保たれるようにしましょう。

屋外で育てる場合の注意点

もしホワイトマディバを屋外で育てる場合でも、寒冷地で霜が降りるような場所では、完全に放置するのは避けるべきです。霜が降りる時期や気温が0度以下になることが予想される場合には、特に注意が必要です。このような気候では、ホワイトマディバを鉢ごと室内に移動させることが最も安全な方法です。

また、屋外でどうしても育てたい場合は、寒冷紗を使用して、植物を覆って保温する方法があります。寒冷紗は、霜や冷気から植物を守り、凍結を防ぐ役割を果たします。さらに、鉢の底に断熱材を敷くことで、土の温度が下がり過ぎないようにすることも有効です。

防寒対策の重要性

冬季にホワイトマディバが健やかに過ごすためには、温度管理が最も重要です。特に寒さに弱いため、温度が急激に下がることを防ぐための対策が必要です。寒冷地域では、夜間に気温が下がることがありますので、屋外で育てている場合は、植物を取り込むタイミングを見計らうことが大切です。外の温度が10度以下になった時点で、室内に移動させることを検討しましょう。

もし屋外での栽培を続ける場合は、風や霜を防ぐ場所に置くことをおすすめします。例えば、風が強い場所を避ける、寒さを防ぐ囲いを作るなどの工夫をすることで、ホワイトマディバは寒い時期でも比較的快適に過ごせます。

ポイント

ホワイトマディバは寒さに非常に弱い植物ですので、冬季の寒冷地では室内で育てることが最も適しています。室内では温度管理をしっかりと行い、乾燥し過ぎないように注意することが大切です。また、水やりは休眠期に合わせて控えめにし、過湿や根腐れを防ぐことが重要です。屋外で育てる場合でも、寒さが厳しい地域では、寒冷紗や鉢の移動といった防寒対策を施し、ホワイトマディバが快適に越冬できる環境を作りましょう。このような管理を行うことで、ホワイトマディバは健康に冬を乗り越え、再び春には美しく成長を始めることができます。

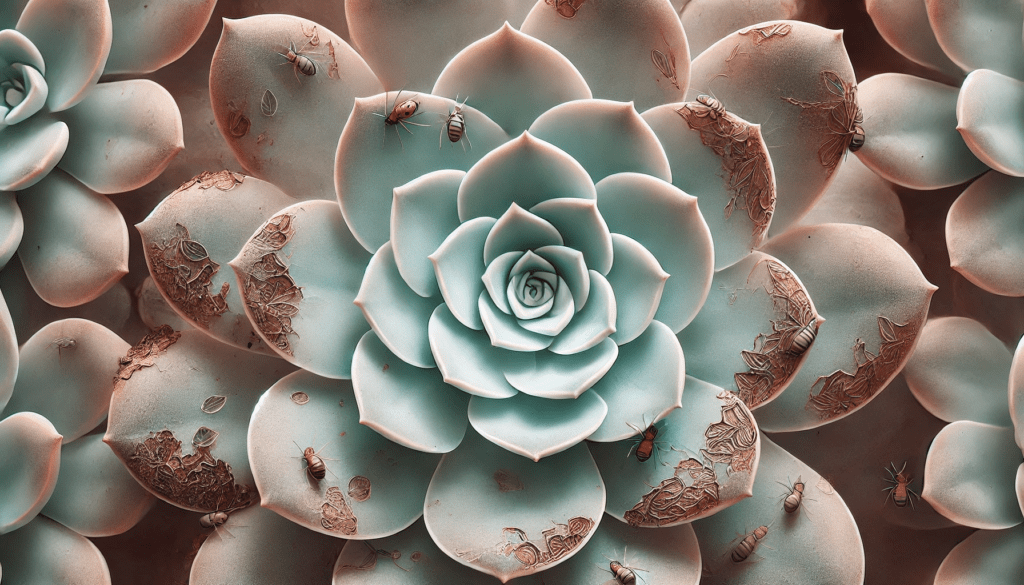

病気や害虫から守る方法

ホワイトマディバは、比較的病気や害虫に強い多肉植物ですが、適切な管理を行わないと、いくつかの問題が発生することがあります。特に、水分管理や環境の整備が不十分だと、病気や害虫のリスクが高まります。ここでは、ホワイトマディバを健康に保つために有効な予防策と対策を詳しく解説します。

1. 根腐れを防ぐ方法

最も一般的な問題の一つが根腐れです。ホワイトマディバは過湿や水はけが悪い土壌に弱く、これらの条件下では根腐れが発生しやすくなります。根腐れは、水分が過剰に残ることで根が酸素不足になり、腐ってしまう現象です。これを防ぐためには、以下のポイントに注意しましょう。

- 排水性の良い土を使用する: 土壌は、軽くて水はけの良いものを選びましょう。パーライトやバーミキュライトを加えると、さらに排水性が向上します。

- 鉢底に小石を敷く: 水が滞留しないように、鉢の底に小石やセラミスを敷きましょう。これにより、余分な水分が底にたまりにくくなります。

- 水やりは控えめに: 土が完全に乾いてから水やりをすることが基本です。過剰な水やりを避け、湿気が溜まらないようにしましょう。

これらの対策を施すことで、ホワイトマディバは健康に育ち、根腐れを予防できます。

2. 害虫対策

ホワイトマディバは、アブラムシやカイガラムシなどの害虫に悩まされることがあります。これらの害虫は、葉や茎に付着して植物の栄養を吸い取るため、植物の成長を妨げ、病気を引き起こす原因にもなります。害虫が発生した場合は、速やかに駆除することが大切です。

- アブラムシ: アブラムシは新芽や葉の裏側に集まり、そこから栄養を吸い取ります。軽度な場合は、湿らせた布でこすって取り除くことができます。また、石鹸水(中性洗剤と水を混ぜたもの)で葉を拭く方法も効果的です。

- カイガラムシ: カイガラムシは白い綿状の物質を分泌し、茎や葉にくっついて栄養を吸収します。湿らせたティッシュや綿棒で軽く拭き取ったり、専用の害虫駆除薬を使うことが有効です。

- 駆除薬の使用: 大量に発生している場合は、害虫駆除用の農薬を使用するのが効果的です。農薬は自然由来のものを選ぶと、植物への負担も少なくて済みます。使用する際は、葉に直接かからないように注意し、風通しの良い場所で使用しましょう。

害虫は早期に発見し、早期に対応することが重要です。定期的に植物をチェックし、異常を感じたらすぐに対応しましょう。

3. 病気対策

ホワイトマディバがかかりやすい病気には、灰色かび病や葉腐れがあります。これらの病気は、主に過湿や風通しの悪い場所で発生しやすいです。病気を防ぐためには、以下の予防策が有効です。

- 適切な水やり: 水やりは土が完全に乾いてから行うことが重要です。また、葉に水がかからないように注意しましょう。湿った葉が長時間続くと、灰色かび病や他の病気が発生しやすくなります。

- 風通しの良い環境を保つ: ホワイトマディバは通気性が良い場所を好みます。風通しが悪いと湿気がこもり、病気が発生しやすくなるため、室内でも風通しの良い場所に置くことが大切です。また、窓を開けて換気をし、湿度をコントロールしましょう。

- 葉の状態に注意: 病気の兆候として、葉が湿った状態で長時間放置されることがあります。もし葉に異常が見られる場合は、病気の可能性を疑って早めに処置を行いましょう。病気が進行する前に病変部分を取り除くことが効果的です。

4. その他の予防策

ホワイトマディバを病気や害虫から守るためには、環境全体の管理が不可欠です。以下の対策も心がけましょう。

- 定期的なチェック: 定期的にホワイトマディバの状態をチェックし、葉の裏側や茎、根元などを確認します。小さな異常でも早期に発見することが重要です。

- 清潔な栽培環境: 栽培場所を清潔に保ち、不要な落ち葉や汚れを取り除くことで、病原菌の繁殖を防ぐことができます。

- 鉢の消毒: 新しく鉢を使う際や土を交換する際には、鉢を消毒することをおすすめします。消毒液を使って、鉢の内部や外部をきれいにしておくと、病気の予防につながります。

ポイント

ホワイトマディバを健康に育てるためには、根腐れや害虫、病気への適切な対策が不可欠です。根腐れを防ぐためには排水性の良い土を選び、水やりを控えめにしましょう。害虫が発生した場合は、早期に駆除し、病気を予防するためには風通しの良い環境を整えることが大切です。適切な管理を行い、ホワイトマディバを健やかに育てるために、日々の観察と注意が必要です。

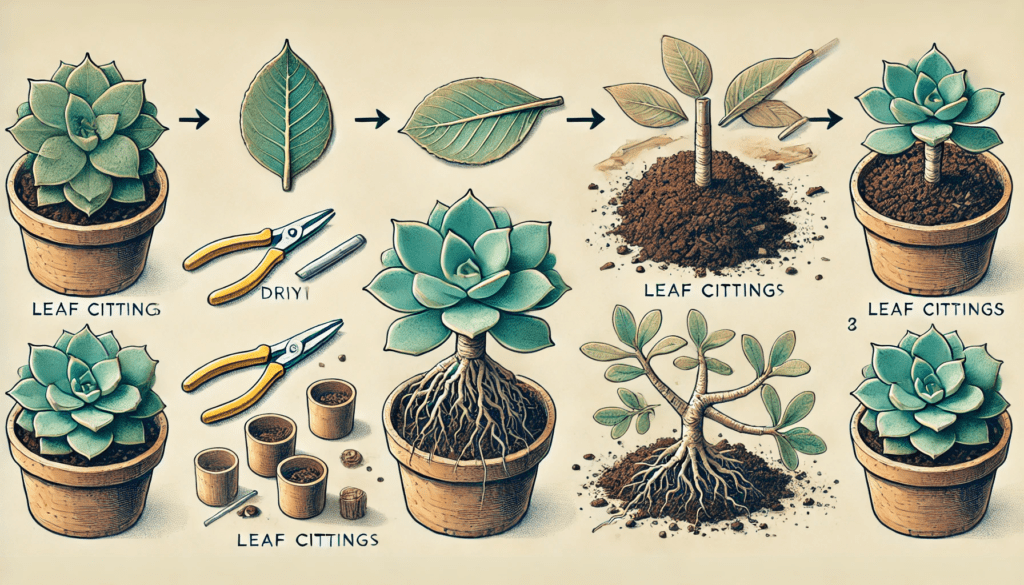

ホワイトマディバの増やし方と繁殖方法

ホワイトマディバは、増やしやすい多肉植物の一つであり、その繁殖方法にはいくつかの選択肢があります。特に、葉挿しや胴切りといった手軽な方法で簡単に繁殖させることができ、初心者でも成功しやすいです。ここでは、これらの方法を詳しく紹介し、ホワイトマディバを増やす際のポイントやコツをお伝えします。

1. 葉挿しによる繁殖

葉挿しはホワイトマディバを増やす最も一般的な方法で、手軽に実践できるため初心者にもおすすめです。この方法では、健康な葉を切り取って新しい株を作り出します。成功率が高く、気軽に楽しめる繁殖方法です。

- 葉の選び方: 健康でしっかりとした葉を選び、根元から慎重に切り取ります。葉の先端が傷つかないように、鋭利なナイフやハサミを使うと良いでしょう。切り取った後は、切り口を数日間乾燥させることで、傷口が癒え、腐るのを防ぎます。乾燥させる時間は約2~3日程度が目安です。

- 土の準備: 土は軽くて排水性の良いものを選びましょう。サボテン用の土や多肉植物用の土が適しています。土を湿らせた後、切り取った葉を土の表面に軽く置き、軽く押さえて固定します。このとき、葉が土に深く埋まらないように注意しましょう。

- 湿度の維持: 葉挿しをした後は、根が出るまで湿度を保つことが大切です。鉢を透明な袋やビニールで覆うと、湿度を高く保つことができます。袋の中に結露がたまると、通気性が悪くなり腐敗の原因になることがあるため、定期的に袋を外して換気をしてあげると良いでしょう。

- 発根の確認: 約2~3週間後に根が出てきたら、根がしっかりと張ったことを確認してから新しい鉢に植え替えます。根が出ると、葉挿しから新しい小さな株が成長を始めます。

葉挿しは手軽に楽しめる方法で、失敗しにくいため、初心者にも非常に向いています。根が出る過程を観察するのはとても楽しく、増やした株は元々の株と同様に美しいロゼットを形成します。

2. 胴切りによる繁殖

ホワイトマディバが成長し過ぎたり、形が崩れてきた場合に有効なのが胴切りです。胴切りでは、茎の一部を切り取って新しい株を育てることができます。特に、株が大きくなりすぎて手狭になってしまったり、元気な部分を使って新たな株を増やしたいときに適しています。

- 胴切りのタイミング: 胴切りは、植物が健康的に成長している時に行うのがベストです。成長が早く、しっかりとした茎ができている株を選んで、元気な部分を切り取ります。切る位置は、茎の上部や、葉が付いている部分で、適当な大きさの茎を切り取ります。

- 切り方: 胴切りを行う際は、清潔な鋭利なナイフや剪定ばさみを使用して、茎を斜めに切り取ります。切り口が大きくなると、発根がうまくいかない可能性があるため、切り口はあまり大きくしないようにします。

- 切り口の乾燥: 切り取った茎は、数日間乾燥させることで傷が癒え、腐敗を防ぎます。これも葉挿しと同様、乾燥させてから土に挿すことが重要です。

- 新しい土に挿す: 切り取った茎の切り口を乾燥させた後、新しい土に挿して発根を促します。発根するまで、鉢を透明な袋で覆い、湿度を維持します。切り取った茎が発根するまで数週間かかりますが、根がしっかりと出ると、元気な新しい株が育ちます。

胴切りによる繁殖は、特に大きな株を小さくする際や、コレクションを増やすためにとても有効です。新しい株を増やすときは、形を整えて育てることができるため、プレゼント用の植物としても喜ばれるでしょう。

3. 増やす際のポイントと注意点

- 温暖な環境を保つ: ホワイトマディバの繁殖には、温暖で安定した環境が必要です。特に発根期間中は直射日光を避け、温度が安定している場所で管理すると良いでしょう。過剰な直射日光は葉を乾燥させたり、発根を遅らせたりすることがあります。

- 過湿に注意: 増やし方の際、特に根が出るまで湿度を高く保つことが重要ですが、過湿には注意が必要です。湿度を保つために透明な袋を使う場合でも、通気性を確保することが大切です。湿気がこもると腐敗やカビの原因になることがあるため、定期的な換気を心がけましょう。

- 根が出たら早めに植え替え: 根がしっかりと出たら、適切な鉢に植え替え、しっかりと成長させることが大切です。その後は、成長が進むにつれて通常の水やりや管理を行い、新しいホワイトマディバを育てましょう。

ポイント

ホワイトマディバは、葉挿しや胴切りといった簡単で手軽な方法で繁殖できるため、初心者でも楽しんで育てることができます。どちらの方法も成功率が高く、繁殖によって新たな株を増やし、コレクションを広げることができるのは非常に楽しい体験です。増やす際は、温暖な環境と適切な水分管理を心がけ、無理なく繁殖させましょう。増えたホワイトマディバは、他の多肉植物と合わせて寄せ植えを楽しんだり、友人にプレゼントしたりと、さまざまな方法で楽しむことができます。

まとめ|ホワイトマディバの特徴と魅力、育て方

記事のポイントをまとめます。

- ホワイトマディバは、白い粉(ブルーム)が特徴的なエケベリア属の多肉植物

- ブルームは水分蒸発を防ぎ、直射日光から守る役割を果たす

- 他のエケベリアに比べ、ホワイトマディバは柔らかく優雅な葉を持つ

- 育てやすく、初心者でも扱いやすい品種

- 乾燥気味の環境でよく育ち、過湿に弱い

- 水やりは土が乾いてから行い、冬は控えめにする

- 日当たりの良い場所を好み、強い直射日光には注意が必要

- 冬場は室内に取り込み、20度前後で温暖に保つ

- 寒さに弱く、霜が降りるような地域では屋外で育てるのは難しい

- 多肉植物としては比較的小さく、インテリアに適している

- 葉挿しで簡単に繁殖でき、成功率が高い

- 胴切りでも繁殖可能で、株の形が崩れた場合にも有効

- 種類によっては、アブラムシやカイガラムシが発生することがある

- 過湿や風通しの悪い環境で病気や根腐れが発生しやすい

- 乾燥した温暖な環境を好み、湿気が多いと発病しやすい

関連記事

- プロリフィカ・プロリフェラの違いとは?育て方と魅力を徹底解説

- 多肉植物『マディバ』の紅葉が赤くならない理由と解決策

- 多肉植物『ミニベル』の魅力と育て方|増やし方や越冬方法を解説

- メキシカンジャイアントの育て方と特徴|成長速度や水やりのコツ

- 野ばらの精の特徴と育て方|紅葉と気温管理のポイント

- 花月夜の別名や特徴|育て方と病害虫対策ガイド

- 多肉植物『ヒアリナ』の魅力と育て方|紅葉や増やし方のコツも紹介

- 多肉植物『ヒューミリス』の別名と育て方|増やし方や冬越しのコツ

- ピーチプリデの紅葉を引き出すための管理方法とは?

- 多肉植物『ブルーバード』と紅葉:耐寒性と冬越しのコツを徹底解説

- 多肉植物『ブラウンローズ』の育て方|葉色の変化と増やし方

コメント