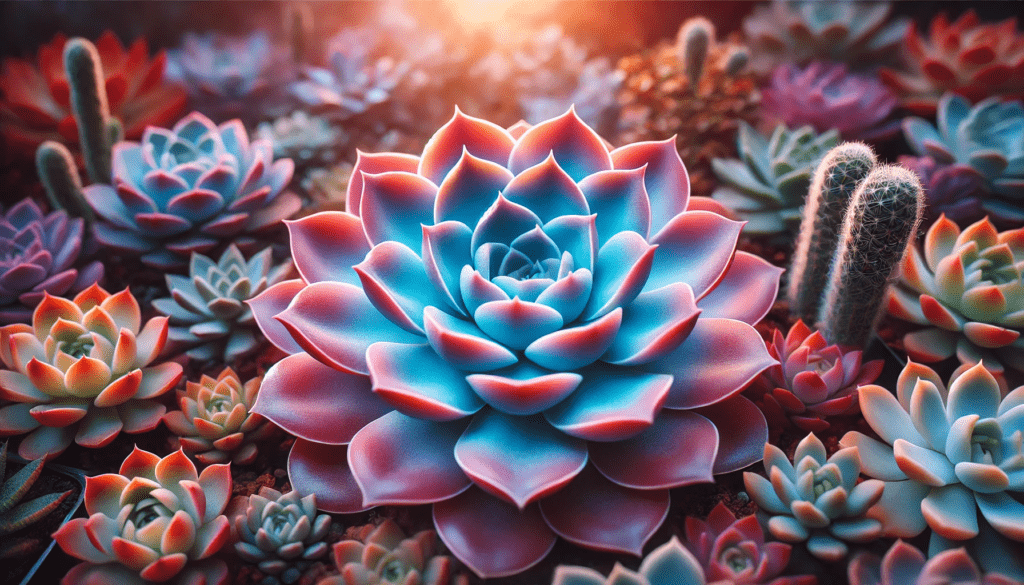

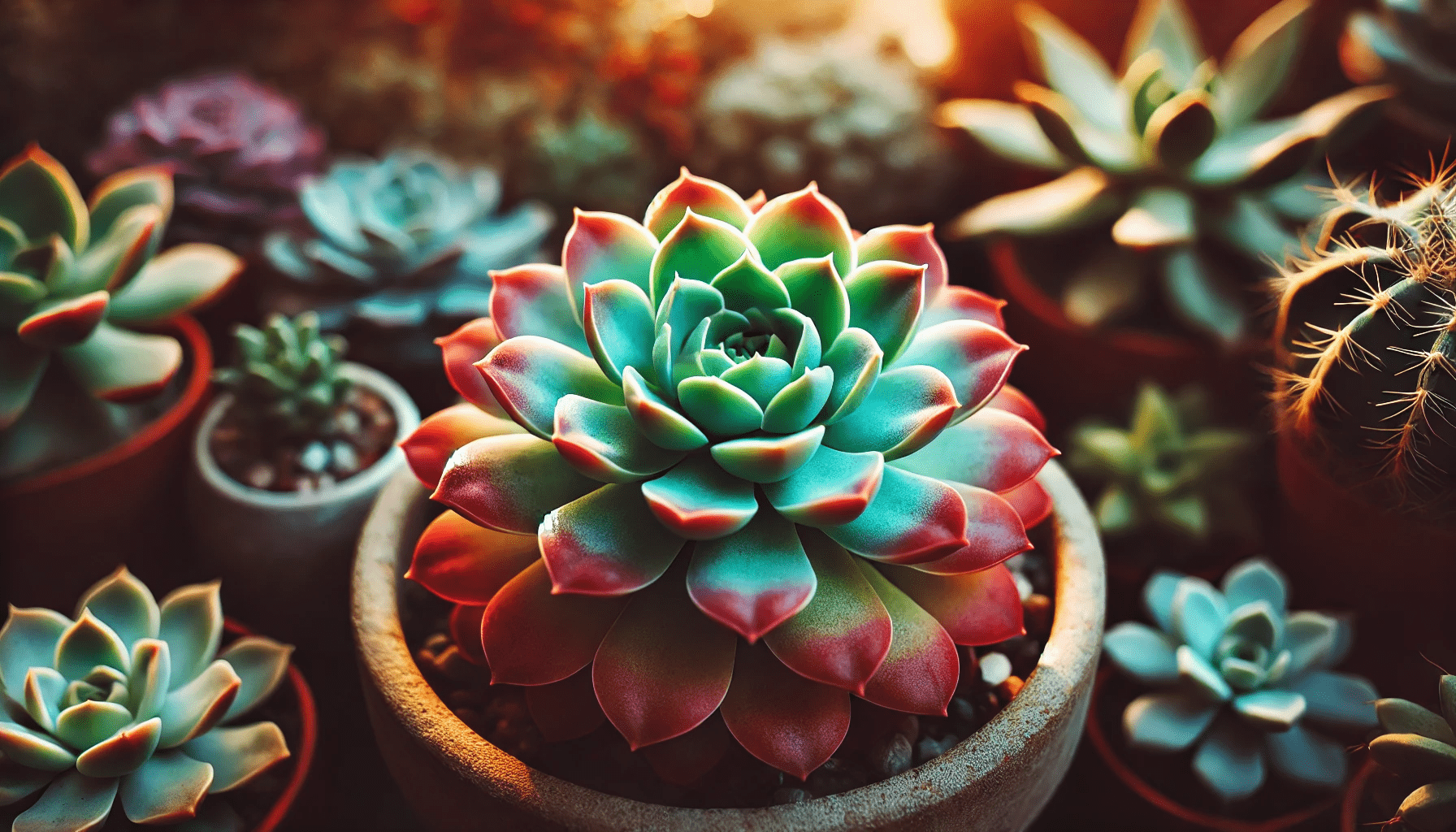

多肉植物ブルーバードは、その美しい青白い葉と紅葉の鮮やかさで多くの愛好家を魅了する人気の品種です。

しかし、冬の寒さや霜によるダメージを防ぐためには、適切な耐寒性対策や冬越しの管理が欠かせません。

本記事では、ブルーバードを健康に育てるための「スカートや徒長の仕立て直しテクニック」「耐寒性と霜対策で冬を乗り切る方法」など、季節ごとのポイントを詳しく解説します。

初心者の方にもわかりやすく、冬場の管理方法やブルーバードを美しく保つためのコツをお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。

記事のポイント

- ブルーバードの耐寒性を高める方法と冬越しの管理方法

- スカートや徒長が発生する原因と仕立て直しのテクニック

- 冬場における霜対策や水やりの頻度調整の重要性

- 病気や病害虫を防ぐための日常的な予防策と対応方法

多肉植物ブルーバードの紅葉の特徴と魅力

- ブルーバードの紅葉の時期と気温の関係

- キレイに紅葉させるコツと方法

- 紅葉した後の葉は落ちるのか?

- 冬の越冬時にどこに置くべきか

- 直射日光と日当たりの重要性

- 原種と自生地から見るブルーバードの特徴

ブルーバードの紅葉の時期と気温の関係

多肉植物ブルーバードは、その名の通り青白い葉が特徴の美しい品種ですが、紅葉することでさらに魅力が際立ちます。紅葉が始まる時期は主に秋から冬にかけてで、気温が下がると葉の色が鮮やかに変化します。特に昼夜の気温差が大きい環境では、紅葉の色が濃くなり、葉先が赤く染まることがあります。このとき、気温差が10℃以上になるのが理想的とされています。

一方で、気温が安定して高い場合や湿度が高すぎる環境では紅葉しにくくなることがあります。これは、多肉植物が紅葉する理由が環境ストレスに対する応答の一環であるためです。適度な低温や乾燥といった環境ストレスがかかることで、ブルーバードは本来持つ紅葉の力を発揮します。そのため、紅葉を楽しむには季節の変化を意識し、適切な管理を心がけることが大切です。

注意点

- あまりに極端な低温(0℃以下)では、凍傷を起こすリスクがあります。葉や根が傷む可能性があるため、ブルーバードがダメージを受けないよう配慮が必要です。

- 寒冷地に住んでいる場合は、以下の対策を行いましょう:

- 屋内に取り込む。

- 寒さを防ぐため、不織布や防寒カバーを使用する。

こうした気温と時期に関する知識を活用することで、ブルーバードの紅葉をより美しく、長く楽しむことができます。自然が作り出す美しい紅葉を引き出す管理方法を実践してみてください。

キレイに紅葉させるコツと方法

ブルーバードをキレイに紅葉させるためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。この植物が持つ本来の美しい紅葉を引き出すためには、環境と管理方法を工夫することが不可欠です。

1. 日当たりの良い場所で育てる

紅葉には光合成が密接に関係しており、日照量が不足すると色が薄くなり、成長そのものにも悪影響を与えます。ブルーバードを育てる際は、日中にしっかりと太陽光を浴びる場所を選ぶことが基本です。特に午前中の日差しが安定している場所が理想的です。一方で、夏場の強い直射日光は葉焼けを起こす可能性があるため、遮光ネットなどで調整してください。

2. 水やりの頻度を調整する

紅葉を促進するには、水分ストレスを適度にかけることが効果的です。具体的には、土が完全に乾いてから水を与えるようにしましょう。特に冬場は生育が落ち着くため、水やりの頻度をさらに控えめにする必要があります。

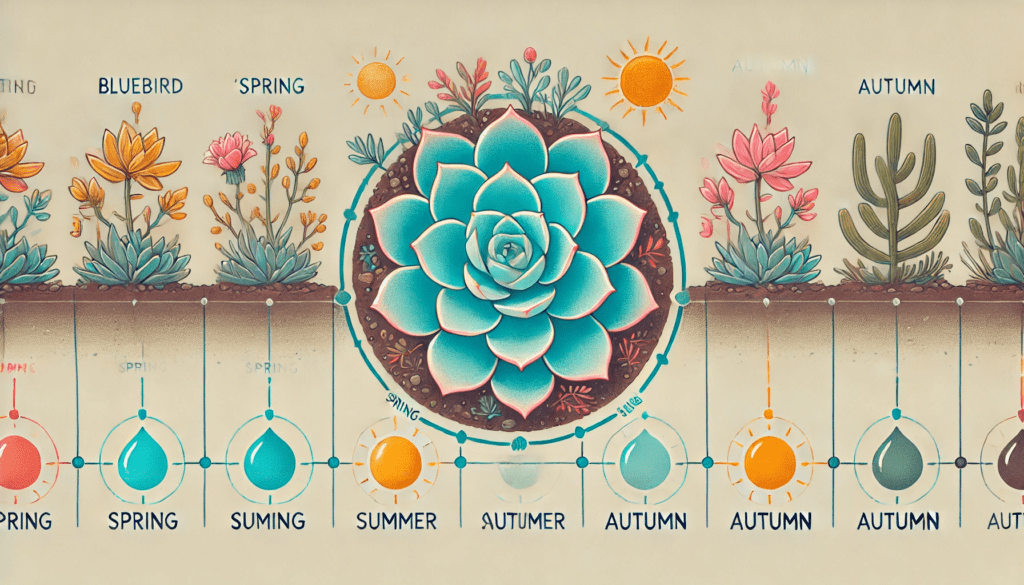

- 例:春から秋は1~2週間に1回、冬場は月に1~2回程度。 ただし、乾燥しすぎると根が枯れるリスクがあるため、土の状態をよく観察し、必要に応じて調整してください。

3. 気温差を利用して紅葉を引き出す

ブルーバードの紅葉は、昼夜の寒暖差が大きいほど鮮やかになります。秋から冬にかけての夜間の低温を利用することで、葉先が美しい赤に染まりやすくなります。このため、夜間の冷気を活用するために屋外で管理するのが効果的です。ただし、気温が0℃を下回る場合は防寒対策を施すか、屋内に移動することを忘れないでください。

4. 適切な肥料で栄養を補給する

紅葉をキレイに保つためには、適切な栄養を与えることも重要です。特に秋の初めに、少量の多肉植物専用肥料を施すことで、紅葉を助ける栄養素を補給できます。ただし、肥料を与えすぎると逆効果になることがあるため、使用量を守りましょう。

ポイントまとめ

- 日光: 十分な日当たりが必要。特に午前中の日差しが理想。

- 水分: 水分ストレスを活用しつつ、過乾燥に注意。

- 気温差: 昼夜の寒暖差を活用し、紅葉を鮮やかに。

- 肥料: 栄養を適切に補給し、健康的な紅葉を促す。

これらの要素をバランスよく取り入れることで、ブルーバードの美しい紅葉を長く楽しむことができます。日々の管理に少しの工夫を加えるだけで、ブルーバードのポテンシャルを最大限に引き出すことができるでしょう。

紅葉した後の葉は落ちるのか?

多肉植物ブルーバードの紅葉が終わった後、葉が落ちるかどうかについては、複数の要因が影響します。一般的には健康な葉であれば落ちにくいですが、環境や管理方法によっては落葉が見られる場合もあります。

1. 水やりが多すぎる場合

水やりの頻度が多すぎると、葉がぶよぶよになり、落葉の原因となることがあります。紅葉が終わる頃、多肉植物は休眠期に入るため、水やりを減らす必要があります。特に土が乾いていない状態で水を与え続けると、根が腐り、結果として葉が落ちることがあります。

- 解決策:

- 土が完全に乾燥してから水を与える。

- 冬場は水やりの頻度を月に1~2回程度に減らす。

- 適切な排水性のある培養土を使用する。

2. 日照不足が原因の場合

紅葉後に葉が落ちる原因の一つが、日照不足です。光合成が十分に行われないと、葉が弱りやすくなり、最終的に落葉につながることがあります。紅葉が終わった後も、適切な日当たりを確保することで、葉を健康に保つことが可能です。

- 解決策:

- 日当たりの良い場所(午前中に光が当たる窓際など)に移動する。

- 冬場の日光不足が続く場合は、植物育成ライトを活用する。

3. 自然な新陳代謝による落葉

多肉植物の葉が落ちる理由として、自然な新陳代謝があります。古い葉が落ちることで、新しい葉の成長を促すための正常なプロセスです。この現象は特に問題ではありませんが、古い葉が乾燥している場合は取り除くと株の見た目が美しく保たれます。

4. 病気や害虫が原因の場合

もし葉全体が元気を失い、一斉に落ち始めた場合は、病気や害虫の影響が考えられます。例えば、カビや細菌による病気、またはカイガラムシなどの害虫が葉に付着して栄養を吸い取っている可能性があります。

- 解決策:

- 病気の場合は、病変部を切除し、適切な殺菌剤を使用する。

- 害虫の場合は、専用の駆除スプレーを利用するか、目視で取り除く。

健康な状態を維持するポイント

紅葉後も葉を健康に保ち、美しい株を維持するには、以下の管理が重要です。

- 水やりの管理: 必要以上の水分を与えない。

- 日照の確保: 十分な光を浴びせる。

- ストレスの軽減: 適度な寒暖差を与えつつ、極端な環境変化を避ける。

これらの管理を心がけることで、ブルーバードの葉を落とさず、健康で美しい状態を維持することができます。葉が落ちる原因を正確に見極め、適切な対応を行えば、長期間にわたりブルーバードの魅力を楽しむことができるでしょう。

冬の越冬時にどこに置くべきか

ブルーバードを冬場に越冬させる際には、置き場所の選択が非常に重要です。この植物は比較的耐寒性があるものの、極端な寒さには弱く、特に気温が0℃を下回る環境では凍傷を起こす可能性があります。そのため、冬の寒さから植物を守るための適切な環境を整えることが必要です。

1. 理想的な越冬場所

冬場にブルーバードを育てる最適な場所は、直射日光が当たる窓際や、明るい屋内スペースです。このような環境では、日光を確保できるため、冬でもブルーバードの健康を維持しやすくなります。また、室温が5℃~15℃程度を保てる場所が理想です。この温度帯であれば、植物は休眠しつつも適度に活力を保てます。

一方で、日当たりが悪い場所に置くと、光不足が原因で徒長(茎が間延びする現象)が発生しやすくなります。これはブルーバードの美しい形を損ねるだけでなく、全体的な健康状態にも悪影響を及ぼすため、注意が必要です。

2. 屋外で育てる場合の注意点

屋外で越冬させる場合は、霜や冷たい風からの保護が必須です。以下の方法で対策を行いましょう:

- 防寒シートや不織布を使用する:植物全体を覆うことで、冷気から守ります。

- 鉢を地面から少し浮かせる:鉢をレンガや木材の上に置くことで、地面から伝わる冷気を軽減します。

- 日中は日当たりの良い場所に移動:可能であれば、日が当たる場所に植物を移し、光合成を促します。

これらの工夫により、屋外でもブルーバードを寒さから守ることができます。

3. 湿度と水はけへの配慮

冬場は湿度が高すぎる環境を避けることが重要です。過剰な湿度は根腐れの原因となり、ブルーバードの健康を損ねる可能性があります。そのため、以下の点に注意してください:

- 排水性の良い培養土を使用する。

- 鉢底に排水穴がしっかり空いていることを確認する。

- 水やりは控えめにし、土が完全に乾いてから少量与える。

4. 冬場の水やりについて

冬場は植物が休眠期に入るため、水やりの頻度を大幅に減らす必要があります。特に気温が低い環境では、土が乾きにくいため、過剰な水分が根腐れの原因になることがあります。

- 冬の水やり頻度は、月に1~2回程度が目安です。

- 水を与える場合は、朝の暖かい時間帯に行い、夜間の凍結を防ぐようにしましょう。

冬越しの管理ポイントまとめ

- 最適な置き場所:日当たりの良い窓際や室温が安定した場所。

- 屋外対策:防寒シートや不織布を使用して冷気を遮断。

- 湿度管理:排水性の高い土を使い、過剰な湿度を防ぐ。

- 水やりの頻度:控えめにし、土が乾いてから少量与える。

これらの対策を実践することで、ブルーバードを冬の寒さから守り、次の春を迎える準備を整えることができます。適切な環境管理を心がけることで、美しい状態を保ちながら冬を越すことが可能です。

直射日光と日当たりの重要性

ブルーバードの美しさを保つためには、直射日光と日当たりが欠かせません。この植物は多肉植物の一種で、十分な光を必要とする性質があります。特に紅葉期には日光をたくさん浴びることで、葉の色が鮮やかになり、その魅力が最大限に引き出されます。

1. 日当たりと紅葉の関係

ブルーバードが紅葉するには、適切な日光量が必要です。日光を十分に浴びることで、光合成が活発になり、葉の色が濃く鮮やかに変化します。このため、日当たりが良い場所に置くことが基本です。屋外で育てる場合は、直射日光が当たる場所に置くことで、ブルーバードの色彩が引き立ちます。

2. 強い直射日光による葉焼け

しかし、強すぎる直射日光に長時間さらされると、葉焼けを起こすリスクがあります。葉焼けは、葉の表面に白や茶色の斑点が現れる現象で、特に夏場の強い日差しで起こりやすいです。

- 葉焼けを防ぐための方法:

- 遮光ネットを利用して直射日光を和らげる。

- 窓際に置く場合は、薄いカーテンで日差しを調整する。

- 植物を日中の強い日差しが当たらない時間帯に移動させる。

これらの対策を取ることで、夏場の過酷な日差しからブルーバードを守りつつ、美しい紅葉を維持できます。

3. 日光不足による徒長のリスク

一方で、光が不足してしまうと、ブルーバードは徒長してしまいます。徒長とは、茎が間延びして伸びすぎる現象で、葉が広がりすぎる「スカート」のような形状になることがあります。このような状態になると見た目が崩れるだけでなく、健康にも影響を与えます。

- 日光不足を防ぐための工夫:

- 屋内で育てる場合は、南向きの窓際を選ぶ。

- 冬場の短い日照時間を補うために、植物育成ライトを活用する。

- 日当たりが悪い環境では、定期的に植物の向きを変えて光が全体に当たるよう工夫する。

4. 日当たりと土壌環境の関係

日当たりは、ブルーバードの健康だけでなく、土壌環境にも大きな影響を与えます。日光が当たらない場所では土が乾きにくく、湿度が高い状態が続くため、根腐れのリスクが高まります。

- 対策として:

- 排水性の良い培養土を使う。

- 植物を日当たりの良い場所に置くことで、土壌を適度に乾燥させる。

- 鉢底に排水穴があることを確認し、余分な水分が溜まらないようにする。

ポイントまとめ

- 紅葉期には日光量が重要で、日当たりの良い場所で育てることが必須。

- 夏場の強い直射日光を避け、葉焼けを防ぐ工夫が必要。

- 日光不足による徒長や形崩れを防ぐために、適切な日照管理を行う。

- 日当たりが悪いと土壌環境にも悪影響が出るため、排水性の確保と光の確保を両立させる。

ブルーバードは、適切な日光量を確保することでその美しさを保つことができ、特に紅葉期には光の管理が重要です。日当たりを適切に調整することで、ブルーバードの健康と見た目の両方を維持しましょう。

原種と自生地から見るブルーバードの特徴

ブルーバードはエケベリア属の多肉植物であり、その原種と自生地を知ることで育て方や特徴に対する理解が深まります。ブルーバードの自生地はメキシコを中心とする乾燥地帯で、そこに適応した生態が現在の栽培方法にも大きな影響を与えています。

1. メキシコの乾燥地帯に適応した特徴

ブルーバードの自生地は、高温で乾燥した環境が特徴です。この地域では、日中は強い日差しが降り注ぎ、夜間には気温が急激に低下するという過酷な気候条件が一般的です。ブルーバードは、このような環境に適応することで以下の特徴を進化させました:

- 寒暖差に強い:昼夜の寒暖差が大きいと紅葉が引き出されやすい。

- 乾燥に強い:長期間水分が少なくても耐えられる。

これらの適応から、ブルーバードを栽培する際にも寒暖差を活用し、過剰な水やりを控えることが重要です。

2. 「お粉系」ブルームの役割

ブルーバードの葉は「お粉系」と呼ばれる白い粉(ブルーム)に覆われており、これも自生地での適応の一部です。このブルームには以下の役割があります:

- 強い紫外線から葉を保護:メキシコの乾燥地帯では紫外線が強いため、葉焼けを防ぐ役割を果たします。

- 水分の蒸発を抑制:乾燥した環境で効率的に水分を保持するための自然な仕組みです。

ただし、このブルームは非常に繊細で、触れると簡単に剥がれてしまうため、取り扱いには注意が必要です。剥がれてしまうと見た目の美しさが損なわれるだけでなく、葉の保護機能も低下してしまいます。

3. 過剰な水やりを避ける

ブルーバードの自生地では、降雨量が非常に少ないため、過剰な水分は不要です。このため、ブルーバードを育てる際には排水性の良い土を使用し、土が完全に乾いてから水を与えるのが基本です。

- 水やりのポイント:

- 成長期の春と秋は、土が乾いたら適度に水を与える。

- 冬や夏の休眠期には、水やりの頻度を大幅に減らす。

4. 原種と栽培のヒント

ブルーバードの原種の情報を理解することで、最適な育成環境を作ることが可能です。

- 紅葉を促進するには、昼夜の寒暖差を利用。

- 適度な日照量を確保することで、葉の色彩が美しく引き立つ。

- 排水性の良い環境を整え、根腐れを防ぐ。

ポイントまとめ

ブルーバードの自生地での特徴や適応を知ることで、この植物がどのような環境を好むのかが明確になります。乾燥地帯の過酷な環境に適応したブルーバードは、適切な日照と水分管理、そして寒暖差の利用によってその魅力を最大限に引き出すことができます。この知識を活用して、ブルーバードの健康的で美しい育成を目指しましょう。

多肉植物ブルーバードの育て方と紅葉を引き出す秘訣

- 増やし方:葉挿しや胴切りのポイント

- ぶよぶよになった多肉植物を復活させる方法

- 季節ごとの水やり頻度と適切な方法

- 病気や病害虫への対策と予防法

- スカートや徒長の仕立て直しテクニック

- 耐寒性と霜対策で冬を乗り切る方法

増やし方:葉挿しや胴切りのポイント

ブルーバードを増やす方法として効果的な手段には、葉挿しや胴切りがあります。これらの方法は、初心者でも比較的簡単に取り組める繁殖方法で、多肉植物の増やし方として広く知られています。それぞれの手順とポイントを詳しく解説します。

1. 葉挿しによる増やし方

葉挿しは、ブルーバードの葉を使って新しい株を育てる方法です。この方法はシンプルで、特に初心者におすすめです。

手順:

- 健康でしっかりした葉を株元から慎重に外します。手で取る場合はゆっくり引き抜くようにし、葉の基部が傷つかないように注意してください。

- 取り外した葉を数日間乾燥させます。この乾燥期間は、葉の切り口が完全に乾き、カビや腐敗を防ぐために重要です。

- 乾燥した葉を培養土の上に置きます。この際、葉を埋め込む必要はありません。

- 葉挿しをした後は、直射日光を避け、風通しの良い明るい場所で管理します。

- 発根するまで数週間かかることがあります。その間、水やりは控えめにし、土が乾燥した状態を保つよう心がけます。

ポイント:

- 葉を外す際には、清潔なハサミや手袋を使用して感染を防ぎます。

- 葉挿し後は乾燥気味の環境を維持することで、根の発育が促進されます。

2. 胴切りによる増やし方

胴切りは、茎を切断して新しい株を増やす方法です。この方法は徒長してしまった株を仕立て直す際にも有効で、成長期である春や秋に行うと成功率が高まります。

手順:

- 健康な株の茎を切り取ります。清潔なハサミを使い、切り口が鋭くなるように切ることがポイントです。

- 切り取った茎を3日~1週間程度乾燥させます。この間に切り口が乾燥し、細菌やカビによる感染を防ぐことができます。

- 乾燥後、切り口を培養土に植え付けます。茎の根元がしっかりと土に接触するように注意してください。

- 胴切り後も直射日光は避け、明るい日陰で管理します。水やりは発根が確認できるまでは控えめにします。

ポイント:

- 胴切りは徒長株の修復と新しい株の作成を同時に行える便利な方法です。

- 発根後は、通常の管理に切り替えてください。

葉挿しと胴切りの共通ポイント

葉挿しや胴切りを行う際には、次の注意点を守ることで成功率を高められます:

- 清潔な道具を使用:汚れた道具を使うと、感染症やカビの発生リスクが高まります。

- 乾燥期間を設ける:切り口の乾燥は非常に重要で、これを怠ると腐敗の原因になります。

- 観察を怠らない:作業後は葉や茎の状態をこまめにチェックし、早期に異常を発見するよう心がけましょう。

ポイントまとめ

- 葉挿しは葉から新しい株を増やす簡単な方法で、初心者にも取り組みやすい。

- 胴切りは徒長株を修復しながら新しい株を作ることができる実用的な方法。

- どちらの方法でも、清潔な道具の使用と切り口の乾燥が成功の鍵となります。

これらの増やし方を実践することで、ブルーバードをさらに増やし、元気な新しい株を楽しむことができます。丁寧な管理と観察を行いながら、繁殖を楽しんでみてください。

ぶよぶよになった多肉植物を復活させる方法

ブルーバードの葉がぶよぶよになった場合は、いくつかの原因が考えられます。主な要因として過剰な水やりや根腐れが挙げられます。この状態を放置すると、植物が回復できなくなる可能性があるため、早急に適切な対処を行うことが重要です。ここでは、原因の特定から復活方法までを詳しく解説します。

1. ぶよぶよの原因を特定する

まず、葉がぶよぶよになった原因を特定することが必要です。最も一般的な原因は、土壌の過湿状態です。

- 確認するポイント:

- 土が常に湿っていないか。

- 鉢の底に水が溜まっていないか。

- 葉の状態が全体的に変色していないか。

もし土壌が湿りすぎている場合、過剰な水分が原因で根が腐敗している可能性があります。

2. 植物を鉢から取り出して根の状態を確認

原因が過剰な水やりや根腐れの場合は、早急に植物を鉢から取り出し、根の状態を確認します。

- 手順:

- 植物を鉢から慎重に取り出します。

- 根に黒ずんで柔らかくなっている部分がないか確認します。

- 腐っている根を見つけた場合は、清潔なハサミで切り取る。

- 切り取った後、根を乾燥させるために1~2日放置します。

この乾燥プロセスを省略すると、再び根腐れが発生する可能性があるため、完全に乾燥させることが重要です。

3. 新しい土に植え替える

根を処理した後は、新しい乾燥した培養土に植え替えます。

- 植え替えのポイント:

- 排水性の良い多肉植物専用の培養土を使用する。

- 鉢の底に排水穴があるものを選ぶ。

- 植え替え後すぐに水を与えないでください。少なくとも1週間は水やりを控え、根が環境に慣れる時間を与えます。

4. 葉挿しや胴切りを試みる

ぶよぶよの葉が取り除けない場合や、植物全体の回復が難しい場合は、葉挿しや胴切りを試みることも有効です。

- 健康な葉や茎を選び、前述の葉挿しや胴切りの方法で新しい株を増やします。

- この方法を使えば、元の株が完全に復活しなくても、新しい生命を育むチャンスを作ることができます。

5. ぶよぶよを防ぐための水やりルール

復活させた後、再び同じ問題を起こさないために、適切な水やりの管理が必要です。

- 基本の水やりルール:

- 土が完全に乾いてから水を与える。

- 冬場や休眠期には水やりを控えめにする(月に1~2回程度)。

- 植物の生育期(春や秋)は水やりを増やすが、土が湿ったままにならないように注意する。

6. 追加の予防策

- 鉢の底に排水穴を設け、余分な水分が滞留しないようにする。

- 日当たりの良い場所に置き、適切な乾燥環境を保つ。

- 定期的に葉や茎の状態を観察し、異常を早めに発見する。

ポイントまとめ

- 原因特定:土壌の過湿や根腐れが主な要因。

- 迅速な対応:腐った根を取り除き、乾燥させてから新しい土に植え替える。

- 防止策:適切な水やりと排水性の確保、定期的な観察。

これらの対策を行うことで、ぶよぶよになったブルーバードを回復させる可能性が高まります。また、適切な管理を続けることで、同じトラブルを防ぎ、美しい状態を維持することができるでしょう。

季節ごとの水やり頻度と適切な方法

ブルーバードの育成において、季節ごとの水やり頻度と方法を調整することは、植物の健康を保つために欠かせないポイントです。多肉植物は乾燥に強い性質を持つ一方で、水の与えすぎが原因で根腐れや病気を引き起こすことが多いため、慎重な管理が求められます。ここでは、春・秋の生育期と夏・冬の休眠期に分けて適切な水やり方法を解説します。

1. 春と秋:生育期の水やり

ブルーバードの生育期にあたる春と秋は、植物が最も活発に成長する時期です。この時期には、適度な水分が必要ですが、過剰な水やりには注意が必要です。

水やりのポイント:

- 土が完全に乾いてから水を与えるのが基本です。土の表面だけでなく、鉢全体が乾燥しているか確認しましょう。

- 水やりの頻度は、1~2週間に1回程度が目安です。ただし、気温や湿度によって土が乾く速度は異なるため、必ず土の状態を確認してから水を与えることが重要です。

- 朝の時間帯に水を与えることで、蒸発が穏やかになり、夜間の湿気による根腐れを防げます。

注意点:

- 生育期だからといって、水を与えすぎると根が過湿状態になり、腐敗する恐れがあります。土の乾燥具合を観察する習慣をつけましょう。

2. 夏:休眠期の水やり

夏場は、ブルーバードが成長を一時的に止める休眠期に入ります。このため、春や秋と同じ頻度で水を与えると過剰になり、根腐れの原因となります。

水やりのポイント:

- 月に1~2回程度、土が完全に乾燥してから水を与えます。

- 特に高温多湿の環境では、水やりの量を控えめにし、鉢底の排水性を確認してください。

- 直射日光が強い夏場は、鉢を半日陰や風通しの良い場所に移動させることで、土が乾きすぎるのを防げます。

注意点:

- 一見すると高温で水分が必要に思えますが、夏のブルーバードは乾燥に強く、根が活動を休止しているため、水の与えすぎがリスクになります。

3. 冬:休眠期の水やり

冬もまた、ブルーバードが休眠期に入る季節です。この時期には、気温が低いため土が乾きにくく、水やりの頻度と量をさらに控えめにする必要があります。

水やりのポイント:

- 冬場の水やりは月に1回程度が目安です。土が完全に乾燥してから与えましょう。

- 水を与える際は、昼間の暖かい時間帯に行い、夜間に土が凍結するリスクを避けます。

- 植物を寒冷地に置いている場合は、霜や凍結を防ぐために、屋内に移動させることを検討してください。

注意点:

- 冬場に多湿な状態が続くと、根が腐るだけでなく、寒さによるダメージが増加します。土壌の湿気を抑える工夫が大切です。

季節ごとの水やりのまとめ

| 季節 | 状態 | 頻度 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 春・秋 | 生育期 | 1~2週間に1回 | 土の乾燥具合を確認してから水を与える |

| 夏 | 休眠期 | 月に1~2回 | 土が完全に乾燥してから少量を与える |

| 冬 | 休眠期 | 月に1回程度 | 昼間の暖かい時間帯に少量の水を与える |

適切な水やりでブルーバードを健康に

ブルーバードの健康を維持するためには、季節ごとの水やり頻度を適切に調整し、根腐れや過乾燥を防ぐことが大切です。特に、多肉植物は乾燥に強い性質を持つ一方で、水やりの過剰が大きなトラブルの原因となります。季節ごとの特性を理解し、適切な管理を行うことで、美しく健康なブルーバードを楽しむことができるでしょう。

病気や病害虫への対策と予防法

ブルーバードは比較的丈夫な多肉植物ですが、不適切な環境や管理が原因で病気や病害虫の被害を受けることがあります。これらの問題を未然に防ぎ、健康な状態を維持するためには、日常的な観察と適切な対策が重要です。以下に、よくある病気や害虫の対処法と予防策を詳しく解説します。

1. 病気の種類と対策

根腐れ

- 原因:過剰な水やりや排水性の悪い土壌が主な原因です。根が過湿状態に置かれると腐敗が進み、最終的には株全体がダメージを受けます。

- 対策:

- 排水性の高い培養土を使用する。

- 土が完全に乾燥してから水を与える。

- 根腐れが発生した場合は、腐った根を切除し、新しい土に植え替えます。

灰色かび病

- 原因:湿度が高い環境で発生しやすい病気で、灰色のカビが葉や茎に付着し、成長を妨げます。

- 対策:

- 風通しの良い場所で育てる。

- 病変部を早めに切り取り、殺菌剤を使用して広がりを防ぎます。

- 水やりの際、葉に水がかからないよう注意する。

2. 病害虫の種類と対策

アブラムシ

- 特徴:葉や茎に付着し、栄養を吸い取る害虫です。繁殖力が高く、早期発見が重要です。

- 対策:

- 発見次第、手で取り除く。

- 専用の害虫駆除スプレーを使用する。

- 天敵となるテントウムシを利用する自然な駆除方法も検討する。

カイガラムシ

- 特徴:硬い殻を持ち、駆除が難しい害虫です。茎や葉の表面に付着して栄養を吸い取り、植物を弱らせます。

- 対策:

- 柔らかいブラシや綿棒を使って手動で除去する。

- 駆除スプレーや石鹸水を利用して駆除する。

- 被害が広がらないうちに、定期的な観察を心がける。

3. 病気や害虫を防ぐ予防策

清潔な環境の整備

- 植物を育てる鉢や道具は、事前に消毒を行うことで病原菌の繁殖を防ぎます。

- 水やりの後、鉢の下皿に水が溜まらないように注意しましょう。

新しい植物の隔離

- 新しく購入した植物は、他の植物と一緒に置く前に一定期間隔離し、健康状態を確認します。これにより、病気や害虫が他の植物に広がるのを防げます。

適切な環境管理

- 風通しの良い場所で育てることで、湿気を抑えて病気の発生を防ぎます。

- 植物同士の間隔を空けることで、病害虫の拡散リスクを軽減します。

4. 日常的な観察の重要性

日常的に植物の状態を観察し、早期に異常を発見することが、病気や害虫対策の鍵です。以下を意識しましょう:

- 葉や茎の変色がないかを確認する。

- 葉の裏や茎に害虫が付着していないかをチェックする。

- 異常を見つけた場合はすぐに処置を行う。

ポイントまとめ

- 病気対策:

- 排水性の高い土を使用し、風通しの良い場所で管理。

- 病変部は早めに取り除き、必要に応じて殺菌剤を使用。

- 害虫対策:

- アブラムシやカイガラムシは早期発見と駆除が重要。

- 定期的な観察と清潔な環境管理で発生を予防。

- 予防策:

- 鉢や道具の消毒、新しい植物の隔離。

- 適切な環境を整え、病害虫の発生を未然に防ぐ。

これらの対策と予防を実施することで、ブルーバードの健康を守り、その美しさを長く楽しむことができます。日々の観察を怠らず、適切な管理を心がけましょう。

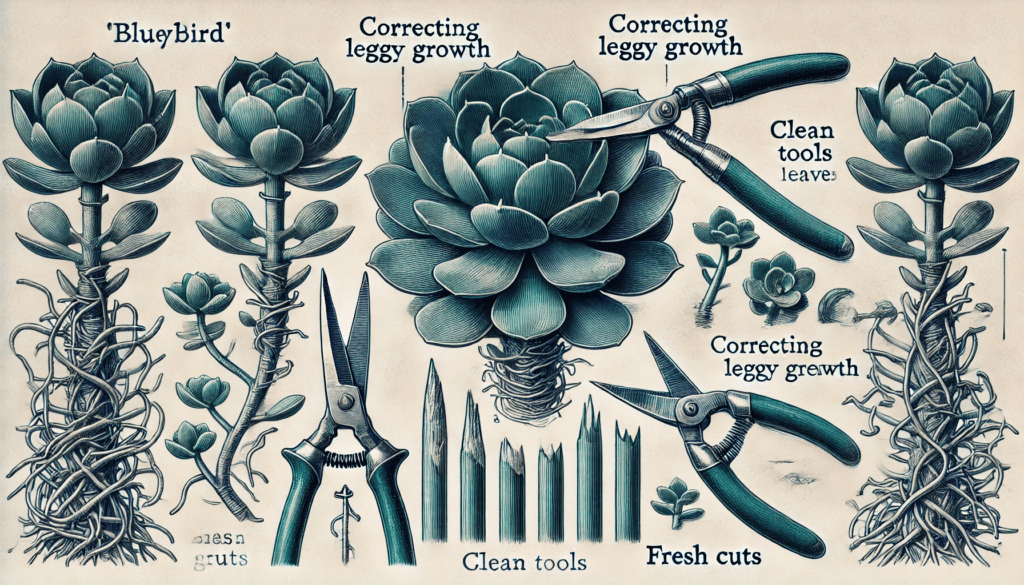

スカートや徒長の仕立て直しテクニック

ブルーバードを育てる中で、葉が広がりすぎて「スカート」のような形状になったり、茎が間延びする「徒長」が発生することがあります。これらは育成環境や管理方法を見直すことで防ぐことが可能ですが、すでに発生してしまった場合でも、適切な仕立て直しを行うことで、美しい姿を取り戻すことができます。以下に具体的な原因と対処法を詳しく解説します。

1. スカート状になる原因と対策

スカート状になるのは、主に光不足や水やりの過剰が原因です。この状態では葉が外側に広がり、株全体の形が崩れてしまいます。

原因:

- 日照量が不足している。

- 水分が多すぎて、葉の成長が過剰に促進されている。

対策:

- 日光を確保する:

- 植物を日当たりの良い場所に移動させ、適度な光を確保します。南向きの窓際や直射日光が数時間当たる場所が理想的です。

- ただし、光不足から急に強い光に当てると葉焼けを起こす可能性があるため、徐々に光に慣らすようにしましょう。

- 水やりの頻度を調整:

- 土が完全に乾燥してから水を与えるようにします。

- 冬場や休眠期には水やりの頻度をさらに減らすことを心がけましょう。

- 古い葉の切除:

- スカート状の古い葉が成長を妨げる場合は、清潔なハサミを使って取り除きます。この作業によって、新しい葉の成長が促進され、株の見た目が整います。

2. 徒長の原因と対策

徒長は、茎が間延びしてしまい、株全体のバランスが崩れる現象です。主な原因は光不足で、特に日光が弱い冬場や室内栽培でよく見られます。

原因:

- 日光が不足し、茎が光を求めて伸びすぎる。

- 水分が多すぎて、成長が過剰に促される。

対策:

- 日光を増やす:

- 徒長が起きた場合は、植物をより明るい場所に移動させます。ただし、急激な光の増加は葉焼けの原因になるため、1日数時間ずつ光量を増やすなど、徐々に光に慣らしていくことが大切です。

- 冬場に日光が不足する場合は、植物育成ライトを活用すると効果的です。

- 胴切りによる仕立て直し:

- 徒長がひどい場合は、胴切りを行って株を仕立て直すのが有効です。

- 胴切りの手順:

- 清潔なハサミを使用し、徒長した茎を適切な位置で切り取ります。

- 切り口を数日間乾燥させ、カビや腐敗を防ぎます。

- 切り取った部分を新しい培養土に植え付け、新しい株として再利用します。

3. 再発防止のための環境管理

仕立て直しを行った後は、再びスカートや徒長が発生しないよう、以下のポイントを意識して環境を整えましょう。

日光管理:

- 日当たりの良い場所で育て、光不足にならないよう注意します。屋内栽培では、南向きの窓際や植物育成ライトの活用が効果的です。

水やりの調整:

- 土が乾燥してから水を与え、過剰な水分を避けます。

- 冬場や休眠期には、水やりを控えめにして根腐れを防ぎます。

土壌と鉢の選択:

- 排水性の良い土と鉢を使用し、水が滞留しない環境を作ります。

4. ポイントまとめ

- スカートの対策:

- 日光不足や水やり過剰を見直し、古い葉を適切に切除。

- 徒長の対策:

- 日光量を増やし、必要に応じて胴切りで仕立て直し。

- 再発防止:

- 適切な日光、水やり、土壌管理を徹底。

これらの対策を実践することで、ブルーバードの美しいフォルムを取り戻し、健康的な成長を促すことができます。環境を整え、日々の観察を続けることで、ブルーバードの魅力を最大限に引き出しましょう。

耐寒性と霜対策で冬を乗り切る方法

ブルーバードは比較的耐寒性のある多肉植物ですが、気温が0℃を下回る環境では霜によるダメージを受ける可能性があります。そのため、特に寒冷地で冬を迎える際には、適切な霜対策と管理が必要です。以下では、ブルーバードを寒さから守る方法を具体的に解説します。

1. 耐寒性を高めるための準備

ブルーバードの耐寒性を強化するには、冬を迎える前に適切な準備を行うことが重要です。

秋の管理ポイント:

- 水やりの頻度を減らす: 秋のうちに水分ストレスを適度にかけることで、植物が乾燥に慣れ、耐寒性が高まります。

- 寒暖差を利用して紅葉を促す: 昼夜の寒暖差がブルーバードの健康と抵抗力を強化します。日中は日当たりの良い場所に置き、夜間は気温が少し低下する環境を作りましょう。

- 極端な乾燥や低温を避ける: 適切な水分管理と防寒対策で、ブルーバードがストレスを感じすぎない環境を整えることが重要です。

2. 屋内での管理

ブルーバードを霜から守る最も安全な方法は、屋内に移動させることです。

屋内管理のポイント:

- 日当たりの良い窓際に置き、十分な光を確保する。

- 窓際の寒気を防ぐために、プラスチックシートや断熱材を活用。

- 温度が5℃~15℃程度の環境を維持することで、植物が休眠期を快適に過ごせます。

3. 屋外での霜対策

寒冷地や屋外でブルーバードを育てる場合は、霜対策が必須です。

霜対策の具体例:

- 不織布や寒冷紗を使用: 植物全体を覆うことで、霜や冷気から守ります。これにより、急激な温度低下の影響を軽減できます。

- 鉢を地面から浮かせる: 鉢をレンガや木材の上に置くことで、地面からの冷気が直接伝わるのを防ぐことができます。

- 防寒シートを活用: 植物や鉢全体を包む形で使用し、冷風や霜の付着を防ぎます。

4. 冬場の水やり管理

冬場はブルーバードが休眠期に入るため、水やりの頻度を極力抑えることが大切です。特に湿った状態で寒さにさらされると、凍害や根腐れを引き起こすリスクが高まります。

水やりのポイント:

- 土が完全に乾燥している場合のみ、少量の水を与える。

- 月に1~2回程度を目安にし、水やりを最小限に抑える。

- 水を与える際は、昼間の暖かい時間帯に行い、夜間の凍結を防ぎます。

5. 冬越しの環境整備

ブルーバードを健康に冬越しさせるためには、環境整備が重要です。

チェックリスト:

- 植物を日当たりの良い場所に移動。

- 排水性の高い土を使用し、鉢底に水が溜まらないようにする。

- 定期的に葉や茎の状態を観察し、霜や湿気によるダメージがないか確認する。

ポイントまとめ

- 耐寒性を高める準備: 秋のうちに水やりを控え、寒暖差を利用して植物の抵抗力を高める。

- 屋内管理: 日当たりと適切な温度を確保し、霜から完全に保護する。

- 屋外の霜対策: 不織布や防寒シートを使用し、冷気や霜を遮断する。

- 水やりの調整: 冬場は水やりを最小限に抑え、土が乾燥している場合に限り少量の水を与える。

適切な霜対策と管理を行うことで、ブルーバードを寒さや凍害から守りつつ、健康的に冬を越すことができます。これらの対策を実践すれば、春を迎えたときに再び元気なブルーバードの姿を楽しむことができるでしょう。

まとめ|多肉植物『ブルーバード』と紅葉

記事のポイントをまとめます。

- ブルーバードは耐寒性があるが、0℃以下では霜対策が必要

- 秋の間に水やりを控え、寒暖差を利用すると耐寒性が強化される

- 屋内では日当たりの良い窓際が冬越しに最適

- 不織布や寒冷紗で植物を覆い霜を防ぐ

- 鉢を地面から浮かせると冷気の影響を軽減できる

- 冬場は水やりを極力控え、土が乾燥している場合のみ少量与える

- 霜対策として鉢底に排水性の良い土を使うことが重要

- 徒長やスカートの原因は主に光不足や水やり過剰

- 日当たりが確保できない場合は植物育成ライトを活用する

- 胴切りで徒長株を仕立て直し、新しい株を増やせる

- スカート状の葉は清潔なハサミで切り取り形を整える

- 病害虫予防には鉢や道具の消毒を徹底する

- カイガラムシやアブラムシは早期発見と駆除が重要

- 根腐れ防止には排水性の良い培養土を使用する

- 多肉植物専用の水やりルールを守り根を健康に保つ

関連記事

- プロリフィカ・プロリフェラの違いとは?育て方と魅力を徹底解説

- 多肉植物『マディバ』の紅葉が赤くならない理由と解決策

- 多肉植物『ミニベル』の魅力と育て方|増やし方や越冬方法を解説

- メキシカンジャイアントの育て方と特徴|成長速度や水やりのコツ

- 野ばらの精の特徴と育て方|紅葉と気温管理のポイント

- 花月夜の別名や特徴|育て方と病害虫対策ガイド

- 多肉植物『ヒアリナ』の魅力と育て方|紅葉や増やし方のコツも紹介

- 多肉植物『ヒューミリス』の別名と育て方|増やし方や冬越しのコツ

- ピーチプリデの紅葉を引き出すための管理方法とは?

- ホワイトマディバの増やし方と育て方|美しく育てるコツを解説

- 多肉植物『ブラウンローズ』の育て方|葉色の変化と増やし方

コメント