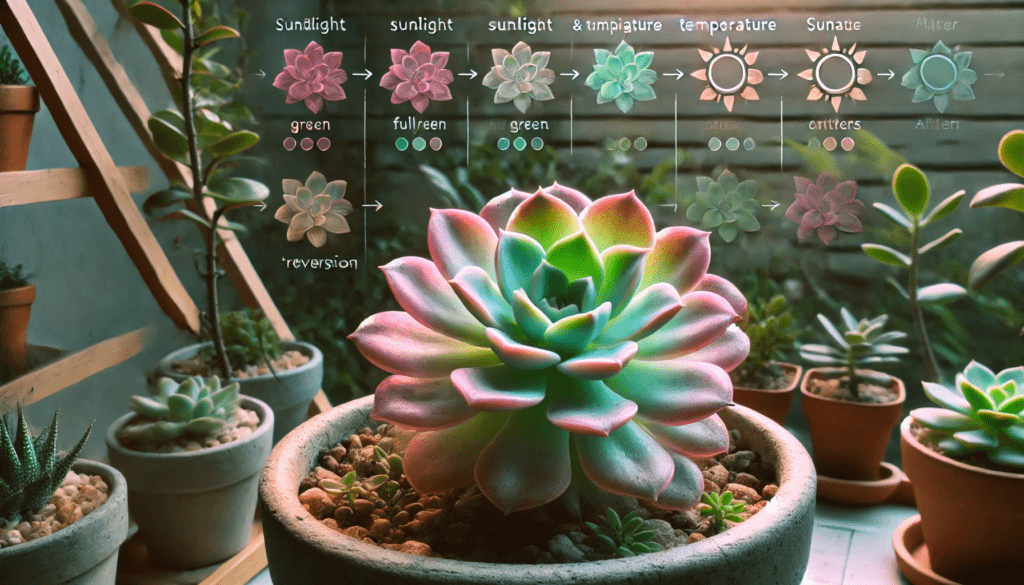

オーロラの多肉植物を育てていると、「先祖返り」という現象に遭遇することがあります。この先祖返りとは、オーロラが原種に近い形や色に戻る現象のことを指します。特に、オーロラの色が緑色に変わったり、葉の形が小さくなることが見られます。多くの人がその原因や対策について疑問を抱くことでしょう。

実際、オーロラが先祖返りする原因は、育成環境や気温などさまざまな要因に起因しています。このような現象に直面したとき、どう対処すべきか、どのように育て直すべきかを理解することが大切です。

本記事では、オーロラの先祖返りの原因や、元に戻すための育て方、対策方法を詳しく解説します。

また、先祖返りを防ぐための環境調整や、オーロラを健康に育てるコツも紹介しますので、オーロラをより良い状態で育てるための参考にしてください。

記事のポイント

- 先祖返りの原因とその現象

- 先祖返りを防ぐための環境設定

- 元に戻すための育て方や対策方法

- 健康的な育成法や増やし方のポイント

『オーロラ』多肉の先祖返りとは?原因と対策

- 先祖返りとは?オーロラの特徴と魅力

- 先祖返りの原因は?環境や気温が影響する

- 葉が落ちる?先祖返りとの関係を解説

- ぶよぶよになるのはなぜ?枯れる原因と対策

- 似てる?オーロラと原種の違い

- 先祖返りを元に戻す方法!仕立て直しのコツ

- 新芽が出たら要注意!徒長や病気を防ぐポイント

- よくある質問と回答

先祖返りとは?オーロラの特徴と魅力

「先祖返り」とは、本来の特徴とは異なる形質が現れる現象のことを指します。これは遺伝的な要因によって起こるもので、オーロラ(Sedum rubrotinctum ‘Aurora’)の場合、先祖返りによって原種の「虹の玉(Sedum rubrotinctum)」に戻ってしまうことがあります。

オーロラの特徴と魅力

オーロラは虹の玉の突然変異種で、葉がピンク色を帯びているのが特徴です。その可愛らしい色合いとぷっくりとした形状が、多肉植物愛好家の間で人気となっています。特に、以下のような点が魅力です。

- 透明感のあるピンク色:葉の先端がほんのりピンクに染まり、透明感のある美しい見た目を持つ。

- 紅葉時の色の変化:寒さに当たると、より鮮やかに紅葉し、季節ごとに異なる表情を楽しめる。

- 育てやすさ:比較的丈夫で、日当たりと水やりの管理をしっかりすれば、初心者でも育てやすい。

しかし、オーロラを育てていると、気づいたら緑色の葉が増えてしまい、元の虹の玉に戻ってしまうことがあるのです。これは「先祖返り」と呼ばれ、遺伝的な要因や環境の影響によって起こります。この現象を理解し、対策を講じることで、美しいオーロラを保ち続けることができます。

先祖返りの原因は?環境や気温が影響する

オーロラの先祖返りは、主に遺伝的要因と環境要因によって引き起こされます。つまり、オーロラの持つ突然変異の性質が不安定であるため、元の虹の玉の形質に戻ってしまうことがあるのです。

先祖返りの主な原因

- 遺伝的要因

オーロラは虹の玉の変異種であるため、何もしなくても「先祖返り」が起こる可能性があります。特に、新しく出てきた芽や葉が緑色になっている場合、それは元の遺伝子が表に出てきた証拠です。 - 日当たり不足

日光が不足すると、ピンク色の色素が作られにくくなり、緑色の葉が増えることがあります。多肉植物の色合いは日光による影響を大きく受けるため、日照時間が短いと本来のオーロラらしいピンク色が維持できなくなります。 - 気温の変化

気温が高すぎたり低すぎたりすると、オーロラの色が変化しやすくなります。特に、夏場の高温や冬場の低温ストレスが続くと、先祖返りが起こることがあります。 - 水やりの頻度と方法

過剰な水やりをすると、葉の色素が薄まり、緑色が強くなる傾向があります。逆に、乾燥気味に管理すると、紅葉しやすくなり、ピンク色が際立つことが多いです。

これらの要因が複合的に関わり、オーロラの先祖返りが発生します。適切な管理を行うことで、先祖返りを防ぐことが可能です。

葉が落ちる?先祖返りとの関係を解説

オーロラの葉が突然ポロポロと落ちることがありますが、その原因のひとつに先祖返りが関係している可能性があります。葉が落ちる現象には以下のような原因が考えられます。

葉が落ちる主な原因

- 先祖返りによる変化

先祖返りした部分は、オーロラの本来の性質と異なるため、成長バランスが崩れ、葉が落ちやすくなることがあります。特に、新芽が緑色になっている場合、葉の付け根が弱まり、落ちやすくなる傾向があります。 - 水やりのミス

- 水のあげすぎ → 根腐れを引き起こし、葉が自然に落ちてしまう。

- 水不足 → 葉がシワシワになり、乾燥して落ちてしまう。

- 日照不足や環境の変化

日光が足りないと、オーロラの生育が悪くなり、葉が自然に枯れて落ちることがあります。また、室内から屋外へ急に移動させるなどの環境変化がストレスとなり、葉が落ちることもあります。

葉が落ちたときの対策

- 落ちた葉がまだ健康なら「葉挿し」で再生できる

葉挿しとは、落ちた葉を土の上に置いて発根させる方法です。オーロラの葉は発根しやすいため、新しい株を増やすチャンスにもなります。 - 水やりの頻度を調整する

葉が落ちる原因が水やりの場合、適切な頻度に見直しましょう。夏は控えめに、冬はさらに水やりを減らすのがポイントです。 - 日光をしっかり当てる

日照不足が原因の場合、日当たりの良い場所に移動することで、葉落ちを防ぐことができます。ただし、直射日光が強すぎると葉焼けするため、夏場は半日陰にするなどの調整も重要です。

このように、葉が落ちる原因を特定し、適切に対策をすることで、オーロラの美しい姿を維持することができます。

ぶよぶよになるのはなぜ?枯れる原因と対策

オーロラの葉がぶよぶよと柔らかくなってしまうのは、水分管理の失敗や病気が原因であることが多いです。健康なオーロラの葉は、しっかりと水分を蓄えてぷっくりしていますが、適切な管理ができていないと、水分バランスが崩れ、葉がふにゃふにゃになってしまいます。

オーロラがぶよぶよになる主な原因

- 水のあげすぎ(根腐れ)

- 土が常に湿っていると、根が腐り、水を吸い上げられなくなります。

- 根腐れを起こした場合、地上部分の葉に水が行き渡らず、葉がぶよぶよに。

- 特に梅雨や冬場の過湿は、根腐れを引き起こしやすい。

- 病気や細菌感染

- 多肉植物は、カビや細菌による病気にかかると、葉が軟化することがあります。

- 高湿度の環境では「軟腐病」などの細菌感染が起こりやすく、ぶよぶよになってしまうことも。

- 水不足による細胞の劣化

- 水が不足しすぎると、細胞が萎縮して葉が柔らかくなることがあります。

- カラカラになってぶよぶよする場合は、水やりが不足しているサイン。

- 温度や環境の急激な変化

- 急激な温度変化(特に寒暖差が激しい季節)でストレスを受け、葉の細胞がダメージを受けることがあります。

- 例えば、冬に屋外に出しっぱなしにすると、凍傷のように葉がダメージを受け、ぶよぶよになってしまうことも。

ぶよぶよになったときの対策

- 水やりの頻度を見直す

- 根腐れが原因の場合は、すぐに水やりをストップし、乾燥させる。

- 土が完全に乾いてから、少量ずつ水を与えるようにする。

- 病気の疑いがある場合は、患部を取り除く

- 軟腐病の場合、感染した葉や茎を切除し、殺菌剤を散布する。

- 感染が広がっている場合は、他の健康な部分を切り取って「葉挿し」や「胴切り」で新たに育てる。

- 環境を整える

- 通気性を良くし、湿度が高すぎない環境を作る。

- 土が水はけの良いものか確認し、適切な培養土に植え替える。

ぶよぶよになった葉は基本的に回復しませんが、適切な対処を行うことで、株全体を健康に戻すことができます。

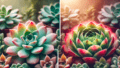

似てる?オーロラと原種の違い

オーロラの先祖返りが起こると、原種である「虹の玉」に似た姿になります。オーロラと虹の玉は非常によく似ていますが、実際にはいくつかの違いがあります。

オーロラと原種(虹の玉)の違い

| 項目 | オーロラ(変異種) | 虹の玉(原種) |

|---|---|---|

| 葉の色 | ピンクがかった半透明な葉 | 濃い緑色で透明感なし |

| 紅葉時の変化 | 全体的にピンク〜赤に染まる | 赤色が強く出るが、透明感なし |

| 育成難易度 | 比較的デリケート | 丈夫で育てやすい |

| 先祖返りの可能性 | 先祖返りで虹の玉に戻ることがある | 先祖返りしない |

オーロラのピンク色の葉はとても魅力的ですが、日光が不足したり、先祖返りが起こると、虹の玉に似た緑色の葉が増えてしまうことがあります。そのため、適切な環境管理をすることで、美しいピンク色を維持することが重要です。

先祖返りを元に戻す方法!仕立て直しのコツ

オーロラが先祖返りを起こした場合、完全に元に戻すことは難しいですが、適切な方法をとることで、美しいピンク色を取り戻すことは可能です。

先祖返りを戻すための方法

- 緑色になった部分を剪定する(胴切り)

- 先祖返りした部分をカットし、新しく生えてくる芽に期待する。

- 変異した部分は、虹の玉の性質を持っているため、そのまま放置すると緑色が増えてしまう。

- ピンク色が残っている部分を優先的に育てることで、オーロラの姿を維持しやすい。

- 日当たりを改善する

- しっかりと日光を当てることで、ピンク色の色素が生成されやすくなる。

- 夏場は直射日光を避けつつ、春や秋はしっかり日光を浴びせる。

- 室内の場合は、なるべく窓際の明るい場所で育てる。

- 適度な水管理をする

- 水をやりすぎると葉の色が薄くなり、緑色が強くなるため、乾燥気味に育てる。

- 特に冬場は休眠期に入るため、水を控えるのがポイント。

- 葉挿しや挿し木で増やし、選別する

- ピンク色の葉を選び、葉挿しや挿し木で増やすことで、美しいオーロラを維持できる。

- 逆に、先祖返りして緑色になった葉は、そのまま放置すると虹の玉に戻ってしまう可能性がある。

このような方法を実践することで、オーロラの美しい姿をできるだけ長く保つことができます。

新芽が出たら要注意!徒長や病気を防ぐポイント

オーロラに新芽が出るのは健康的な成長の証ですが、新芽の管理を誤ると徒長したり病気にかかるリスクがあります。特に、先祖返りの兆候は新芽に現れやすいため、新しく生えてきた葉の状態をよく観察することが重要です。

新芽が出たときに気をつけるポイント

- 徒長を防ぐために日当たりを確保する

- 新芽が徒長すると、茎が間延びして細長くなり、全体のバランスが崩れます。

- 日光が不足すると、葉が間延びして弱々しくなるため、できるだけ明るい場所に置くことが重要。

- 徒長を防ぐコツ:

- 春~秋は屋外の日当たりの良い場所で育てる。

- 冬は室内の窓際など、できるだけ明るい場所を選ぶ。

- 植物育成ライトを活用するのも有効。

- 水やりの頻度を調整する

- 新芽が出たからといって水を与えすぎると、根腐れや病気の原因になる。

- 基本的に土が乾いたら水をやるのが正しい方法。

- 徒長を防ぐためにも、成長期(春・秋)は適度に水を与え、休眠期(夏・冬)は水を控えめにする。

- 病気の予防として風通しを良くする

- 新芽が密集しすぎると、湿気がこもり病気の原因になる。

- 風通しの良い場所で管理し、葉と葉の間に空気が流れるようにすることが大切。

- 特に梅雨時期はカビや細菌が発生しやすいため注意。

- 先祖返りを早めに見つける

- 新芽が虹の玉のように緑色になっている場合、それは先祖返りの兆候。

- 先祖返りを防ぐには、緑色の部分を早めに剪定するか、ピンク色の葉を持つ株を優先的に育てる。

新芽が出たら、成長を見守りつつ、適切な管理をすることで健康的なオーロラに育ちます。

よくある質問と回答

オーロラの先祖返りとは何ですか?

回答:

オーロラの先祖返りとは、オーロラが本来の原種に似た色や形に戻ってしまう現象のことを指します。多肉植物は、育成環境によって色や形が変わることがありますが、先祖返りが起きると、葉の色が元々の緑色に戻ったり、花が小さくなることがあります。これは環境や育成条件に強く影響されるため、注意が必要です。

オーロラが先祖返りした場合、どうすれば元に戻せますか?

回答:

先祖返りが起きた場合、まずは育成環境の見直しが必要です。多肉植物は、日光や温度、湿度に敏感です。強い日光を与え、適切な温度(15~25度)を保つことで、元の色や形に戻すことが可能です。また、水やりの頻度も見直し、乾燥気味に育てることが効果的です。

オーロラがぶよぶよになる原因は何ですか?

回答:

オーロラがぶよぶよになる原因は、水の与えすぎや湿気の多い環境が主な要因です。過剰に水を与えることで根腐れが発生し、その影響で葉がぶよぶよになってしまいます。対策としては、水やりの頻度を減らし、土の乾燥具合を確認してから水を与えるようにしましょう。

オーロラの葉が落ちる原因は何ですか?

回答:

オーロラの葉が落ちる原因は、過剰な水やりや湿気が影響していることが多いです。根が水分を吸い過ぎて腐ると、葉が落ちることがあります。また、寒さや急激な温度変化、光不足も葉が落ちる原因となります。水やりの管理と、日光を十分に与えることが大切です。

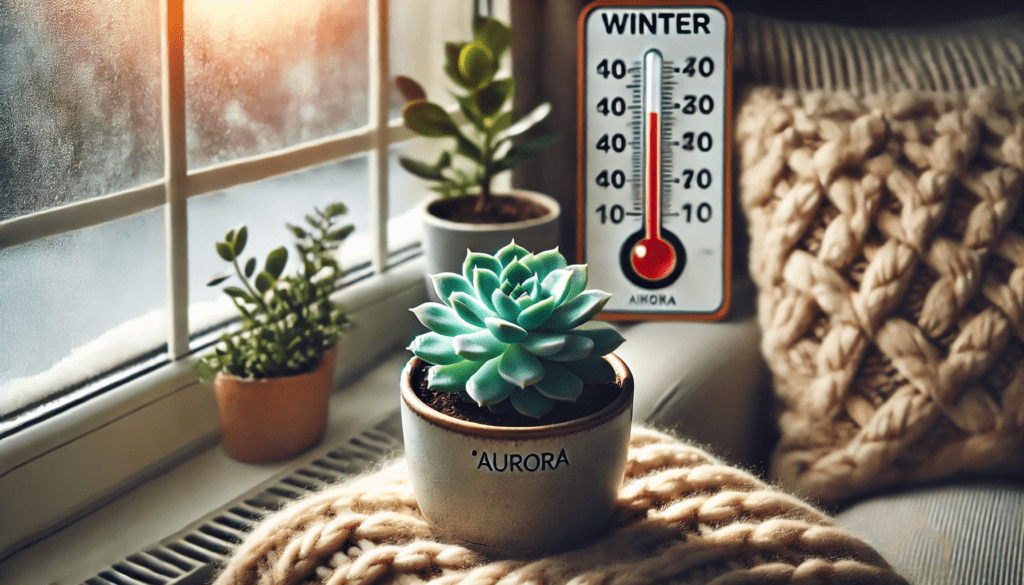

オーロラの耐寒性はどれくらいですか?

回答:

オーロラは寒さには弱い多肉植物です。寒冷地では冬季に霜や氷点下にさらされると、凍害を受ける可能性があります。冬の間は室内で育てるのが理想的ですが、屋外で育てる場合は、霜が降りない場所に置き、寒さから守る工夫が必要です。

オーロラの育て方で気をつけるべきポイントは何ですか?

回答:

オーロラを育てる際には、以下の点に注意しましょう:

- 日光を十分に与える: 直射日光を数時間浴びせることがオーロラの健康的な成長を促進します。

- 適切な水やり: 土が完全に乾いてから水を与えることがポイントです。

- 温度管理: 15~25度の温度で育てるのが最適です。

オーロラを室内で育てることは可能ですか?

回答:

はい、オーロラは室内でも育てることができます。ただし、日光不足にならないよう、直射日光が当たる場所に置くか、日照時間が長い窓辺に置くことが大切です。LEDライトを使用することで、室内でも十分な光を確保できます。

オーロラの葉挿しはどうやって行うのですか?

回答:

オーロラの葉挿しは簡単に行うことができます。まず、健康な葉を選び、葉を切り取ります。切り取った葉を2~3日乾燥させ、傷口を癒やします。その後、乾燥した土に置き、適切に水やりを行いながら、新しい根が出るのを待ちます。約2週間ほどで新芽が出てくるので、根がしっかりと育ったら鉢に植え替えます。

オーロラは雨ざらしで育てられますか?

回答:

オーロラは基本的に雨ざらしには向かない植物です。過剰な湿気や雨水が根にたまると、根腐れを引き起こす原因になります。屋外で育てる場合は、雨よけを設けるか、風通しの良い場所で育てることが推奨されます。

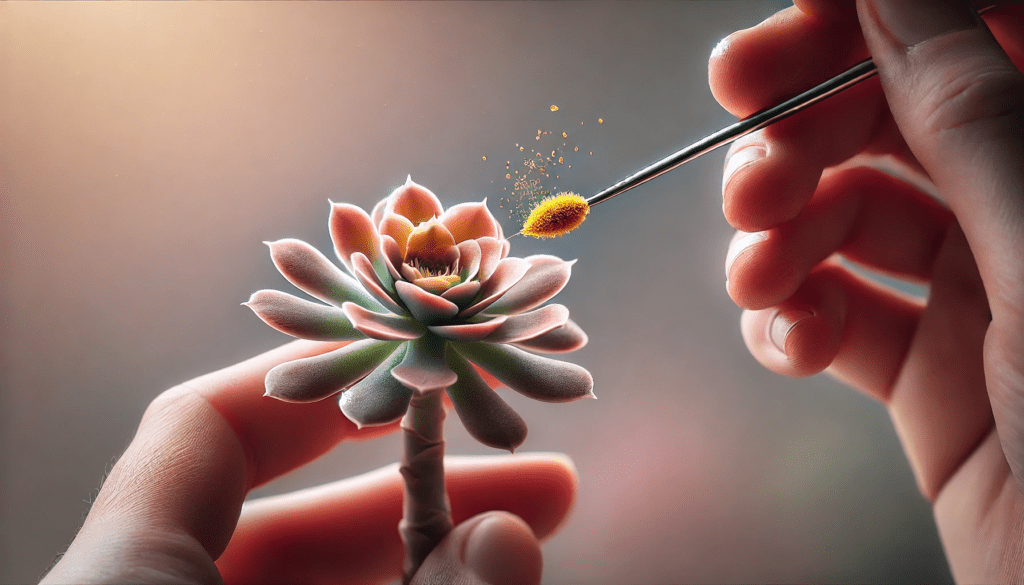

オーロラは交配で新しい品種を作ることができますか?

回答:

はい、オーロラは他の多肉植物と交配して新しい品種を作ることができます。交配により、色や形が異なるオーロラを育てることが可能です。交配には、花粉を取り出して異なる株に移す方法を取ります。成功すれば、ユニークな特徴を持ったオーロラが誕生することもあります。

『オーロラ』多肉の育て方!先祖返りを防ぐ方法

- 育て方の基本!日当たり・水やりの頻度・土の選び方

- 耐寒性はある?冬の越冬と室内管理のコツ

- 屋外で育てられる?雨ざらし・霜対策

- 日陰でも大丈夫?直射日光と生育期・休眠期の関係

- 葉挿し・胴切りで増やし方をマスター

- 病気・病害虫に注意!培養土と肥料の選び方

- 交配式で新たなオーロラを作る方法

育て方の基本!日当たり・水やりの頻度・土の選び方

オーロラを健康的に育てるためには、適切な環境と管理が重要です。特に、日当たり・水やり・土の選び方を間違えると、先祖返りや徒長、病気のリスクが高まります。

1. 日当たりの重要性

- オーロラは日光をしっかり浴びることで美しいピンク色を保つことができる。

- 日当たり不足になると、葉が緑色に変わり、先祖返りのリスクが高まる。

- 日当たりの良い場所のポイント:

- 春~秋は屋外の明るい場所で管理する。

- 夏は直射日光が強すぎるため、半日陰で育てる。

- 冬は室内の日当たりの良い窓際で育てる。

2. 水やりの頻度

- 多肉植物は乾燥に強いため、水やりの頻度は控えめにするのが基本。

- 水を与えすぎると根腐れや病気の原因になるため、土が完全に乾いてから水を与える。

- 季節ごとの水やりのポイント:

- 春・秋(生育期):土が乾いたらたっぷり水を与える。

- 夏(休眠期):水やりを控えめにし、蒸れを防ぐ。

- 冬(休眠期):月に1回程度の水やりで十分。

3. 土の選び方

- 水はけの良い土を選ぶことが重要。

- 市販の「多肉植物用培養土」がおすすめ。

- 自作する場合は、以下の配合が理想的:

- 赤玉土(小粒):3

- 鹿沼土(小粒):3

- 軽石(小粒):2

- ピートモスまたは腐葉土:1

- くん炭:1

これらの基本管理を徹底することで、美しいオーロラを育てることができます。

耐寒性はある?冬の越冬と室内管理のコツ

オーロラは比較的寒さに弱い多肉植物であり、冬の管理には注意が必要です。特に、気温が0℃以下になる地域では、防寒対策をしないと枯れてしまう可能性があります。

1. オーロラの耐寒性

- 耐寒温度は約5℃まで。

- 霜や雪に当たると葉が傷み、枯れてしまうことがある。

- 0℃以下の環境では、室内での管理が推奨される。

2. 冬の越冬対策

- 屋外で冬越しする場合のポイント:

- 霜や凍結を防ぐために、屋根のある場所に移動する。

- 不織布やビニールでカバーをすることで寒さ対策を強化。

- 日当たりの良い場所に置き、寒さに耐えられるようにする。

- 室内で冬越しする場合のポイント:

- 日当たりの良い窓際に置く(ただし、窓際が冷えすぎないように注意)。

- 暖房の風が直接当たらないようにする(乾燥しすぎると葉がしぼむ原因になる)。

3. 冬の水やり

- 冬はオーロラが休眠するため、水やりはほとんど必要ない。

- 月に1回程度、土が完全に乾いてから少量の水を与える。

- 水を与えすぎると、根が傷み、寒さに耐えられなくなるため注意。

適切な越冬対策を行えば、冬を乗り越えて春に元気な新芽を出すことができます。

屋外で育てられる?雨ざらし・霜対策

オーロラは基本的に屋外で育てることが可能ですが、雨ざらしや霜に当たるとダメージを受けやすいため、環境に応じた対策が必要です。特に日本の気候では、梅雨や冬の管理が重要なポイントになります。

1. 屋外栽培のメリット

- 日当たりが確保できるため、徒長しにくく色鮮やかに育つ

- 風通しが良く、病気のリスクが減る

- 十分な光を浴びることで、紅葉しやすくなる

2. 屋外で育てる際の注意点

屋外栽培にはメリットも多いですが、適切な管理をしないとトラブルの原因になります。

(1) 雨ざらしにするとどうなる?

- 長期間の雨に当たると、根腐れや葉の傷みが発生する

- 多肉植物は乾燥に強いため、常に湿った環境は好ましくない

- 雨ざらし対策として、以下の方法を実践すると良い:

- 屋根のある軒下やベランダで管理する

- 雨の多い時期は透明のカバーやビニールをかける

- 鉢植えの場合は、雨が降る前に移動できるようにする

(2) 霜対策はどうする?

オーロラは霜に当たると葉が傷み、最悪の場合は枯れてしまうことがあります。

特に気温が0℃以下になる地域では、冬の間は屋内での管理が推奨されます。

- 屋外で冬越しさせる場合のポイント

- 不織布やビニールハウスを活用し、冷気を防ぐ

- 霜が降りる前に、鉢ごと室内に移動させる

- 地植えの場合は、腐葉土やワラを株元に敷いて保温する

- 室内に取り込む場合の注意点

- 日当たりの良い窓辺に置き、成長を維持する

- 暖房の風が直接当たらないように注意する

- 水やりは控えめにし、乾燥気味に育てる

3. 屋外栽培が向いている季節

オーロラを屋外で管理するのに適した時期は、春と秋です。

この時期は温暖で湿度が安定しており、多肉植物にとって最適な環境です。

真夏と冬は特に注意が必要なので、環境を整えて適切に管理しましょう。

日陰でも大丈夫?直射日光と生育期・休眠期の関係

オーロラは日光を好む植物ですが、日陰でも育てられるのか?という疑問を持つ方も多いでしょう。

結論として、日陰では徒長しやすくなり、オーロラ本来の色合いを維持するのが難しくなります。

1. 直射日光は必要?

オーロラの健康な成長には、十分な光が不可欠です。

特に、ピンク色の美しい葉を維持するためには、適度な直射日光が必要になります。

- 春・秋:1日5~6時間の直射日光が理想的

- 夏:強い日差しを避け、半日陰に置く(遮光ネットを使うのもおすすめ)

- 冬:できるだけ明るい場所で育てる(室内でも日当たりを確保する)

2. 日陰で育てるとどうなる?

日陰で育てると、以下の問題が発生しやすくなります。

- 徒長して茎が細長く伸びる

- 葉が緑色に戻りやすくなる(先祖返りのリスクが上がる)

- 生育が遅くなり、株が弱る

完全な日陰ではなく、明るい半日陰なら育てることは可能ですが、美しい姿を保つためには定期的に日光に当てることが重要です。

3. 生育期と休眠期の違い

オーロラは**春と秋に活発に成長する「生育期」**と、**夏と冬に成長が緩やかになる「休眠期」**があります。

- 生育期(春・秋)

- 日光をしっかり浴びせて、健康に成長させる

- 水やりの頻度も適度に増やす(ただし、土が乾いてから)

- 肥料を適量与えると成長を促進できる

- 休眠期(夏・冬)

- 直射日光を避け、涼しい場所で管理

- 水やりを控えめにし、根腐れを防ぐ

- 肥料は与えない(休眠中は成長が止まるため不要)

このように、季節に応じた管理をすることで、オーロラを元気に育てることができます。

葉挿し・胴切りで増やし方をマスター

オーロラを増やす方法として、「葉挿し」と「胴切り」があります。

どちらの方法も簡単にできるため、初心者でもチャレンジしやすいです。

1. 葉挿しの方法

葉挿しとは、落ちた葉やカットした葉を使って、新しい株を育てる方法です。

オーロラは葉挿しで増えやすいため、落ちた葉を捨てずに活用すると良いでしょう。

葉挿しの手順:

- 健康な葉を選び、軽くひねるようにして取る(切り口をきれいにする)。

- 風通しの良い場所で2~3日乾燥させる(発根を促すため)。

- 水はけの良い土の上に葉を置く(埋めずに表面に置くだけ)。

- 直射日光を避け、明るい日陰で管理する。

- 2週間ほどで根が出始め、1ヶ月ほどで小さな芽が成長する。

葉挿しのポイント

- 水やりは控えめにし、発根するまで霧吹き程度にする。

- 元の葉が枯れ始めたら、根付いている証拠なので、新しい土に植え替える。

2. 胴切りの方法

胴切りとは、成長した株の茎をカットして、新たな株を作る方法です。

先祖返りした部分を剪定し、新しくピンク色の芽を育てたい場合にも有効です。

胴切りの手順:

- 清潔なハサミで、茎の半ばをカットする。

- 切り口を2~3日乾燥させる。

- 切り口を土に挿し、根が生えるまで水を与えない。

- 1~2週間ほどで発根し、新しい成長が始まる。

このように、葉挿しや胴切りを活用することで、オーロラを簡単に増やすことができます。

病気・病害虫に注意!培養土と肥料の選び方

オーロラを健康に育てるためには、病気や害虫の予防が不可欠です。多肉植物は比較的丈夫な植物ですが、環境が悪いとさまざまな病気や害虫に悩まされることもあります。また、土や肥料の選び方もオーロラの健康に大きな影響を与えます。ここでは、病害虫の予防方法と適切な土・肥料について詳しく見ていきましょう。

1. オーロラがかかりやすい病気とは?

オーロラを育てる中で、気をつけるべき病気としては、根腐れや葉腐れ、灰色かび病などがあります。これらは主に、湿気が多すぎる環境や水のやりすぎが原因で発生します。

- 根腐れ

水はけの悪い土や過剰な水やりが原因で、根が腐ってしまうことがあります。根腐れの兆候としては、葉がしおれたり、色が変わったりすることが挙げられます。発見した場合は、根を切り取り、乾燥させてから新しい土に植え替えましょう。 - 葉腐れ

これは、葉に水が長時間溜まることで発生します。湿気が高いと、特に梅雨時期に見られやすい病気です。葉腐れの兆候としては、葉が黒くなる、または軟らかくなることがあります。病気の進行を防ぐために、発見次第、腐った部分を切り取ることが大切です。 - 灰色かび病

これも湿気が原因で発生します。特に温度が低く湿度が高い環境では、カビが発生しやすくなります。葉に灰色の斑点や粉状のカビが見られた場合、風通しを良くして乾燥させることが重要です。

2. 病害虫の予防と駆除方法

オーロラに害を及ぼす代表的な害虫は、アブラムシやハダニです。これらは、オーロラの葉に吸汁し、栄養を奪って弱らせる原因となります。

害虫が発生した場合、早期発見と駆除が重要です。

- アブラムシ

アブラムシは、葉の裏に集まり、汁を吸うことで葉が変形したり、成長が遅くなる原因となります。軽度の場合は、水で洗い流すことが有効です。ひどくなった場合は、専用の殺虫剤を使用しましょう。 - ハダニ

ハダニは、葉の表面に小さな点を作り、吸汁を行います。葉の色が黄色くなったり、クモの巣が見られた場合、ハダニの可能性が高いです。ハダニ対策には、葉の裏をこまめにチェックし、発見した場合は、早期に除去することが大切です。殺虫剤の使用も効果的ですが、薬剤に頼りすぎず、自然に防げる方法を選ぶことも検討しましょう。

3. 培養土の選び方と土壌管理

オーロラを育てるためには、水はけの良い土が必須です。湿気がこもる土壌だと、根腐れの原因になります。

オーロラには、以下のような土が適しています。

- 多肉植物用の専用培養土

多肉植物専用の土は、水はけがよく、通気性にも優れています。これを使うことで、根が腐りにくく、オーロラを健康に育てることができます。 - 自分で作る場合

自分で土を作りたい場合は、赤玉土、鹿沼土、軽石などを混ぜて作ります。これらの素材は、排水性を良くし、根腐れを防ぐ効果があります。

4. 肥料の選び方と与え方

オーロラに与える肥料は、成長期(春と秋)にだけ与えるのがポイントです。多すぎると、徒長や先祖返りの原因になります。

また、肥料は薄めに使うことが重要です。

- 液体肥料

液体肥料は、適量を水に溶かして与えることができます。月に1~2回が理想的で、成長期にのみ使用します。 - 固形肥料

固形肥料も使えますが、与えすぎに注意が必要です。過剰に与えると、オーロラが肥料焼けを起こすことがあります。

オーロラは、肥料の与えすぎには注意が必要ですが、成長を促すために適切に肥料を与えることが大切です。肥料は、春と秋の成長期に、軽めに与えることを心がけましょう。

交配式で新たなオーロラを作る方法

オーロラの魅力の一つは、交配によって新しい品種を作る楽しさです。多肉植物の交配は、親株同士を掛け合わせることで、新しい特徴を持つオーロラを作り出すことができるのです。ここでは、オーロラの交配方法について解説します。

1. 交配の準備と方法

オーロラの交配には、同じ種類のオーロラや他の多肉植物との交配が可能です。まず、交配を行うために必要な道具を準備しましょう。

- 交配用の筆や綿棒

オーロラの花粉を移すために、清潔な筆や綿棒を使います。これにより、花粉をスムーズに移動させることができます。 - 交配対象のオーロラを選ぶ

親株は、どちらも健康なオーロラを選びます。色や形が異なる株同士を掛け合わせると、よりユニークな個体が誕生します。

2. 交配の方法

オーロラは花粉を使って交配するため、花が咲いている時期に行います。

交配の手順は以下の通りです。

- 雄株(花粉を提供する株)の花粉を集める

オーロラの花粉は、花が開いた時に雄しべから取り出します。清潔な筆や綿棒を使って花粉を集めましょう。 - 雌株(受粉させる株)に花粉を移す

雌株の花粉を受ける部分に、雄株から集めた花粉を移します。 - 受粉後の管理

受粉した後は、果実が成熟するまでしっかりと管理します。交配後に実が生ることがありますが、実が完全に成熟するまで放置することが大切です。

3. 交配後の育成

交配後、新たに生まれたオーロラは、新しい特徴を持つ株になる可能性があります。色や形が親株とは異なり、より美しい品種が誕生することもあります。

交配した株は、根がしっかりと育つまで少し時間がかかることもありますが、根付いた後は元気に育てましょう。

まとめ|『オーロラ』多肉の先祖返り

記事のポイントをまとめます。

- オーロラの先祖返りは、原種に戻る現象で色や形が変わることがある

- 先祖返りは、環境や気温の変化によって引き起こされる

- 日光不足や過剰な水やりが先祖返りを促す原因になる

- 先祖返りを元に戻すためには、適切な日光と温度が必要

- オーロラの葉がぶよぶよになるのは、過剰な水やりや湿度が影響している

- ぶよぶよした葉を改善するには、水やりの頻度を減らすことが重要

- オーロラが葉を落とすのは、環境ストレスや水分過多が原因

- 冬季にオーロラが枯れるのは、耐寒性の不足や霜害が原因である

- オーロラは直射日光を好み、十分な日光を浴びることで健康に育つ

- 水やりの頻度は、土が完全に乾いてから行うのが理想

- オーロラは室内でも育てられるが、日光をしっかりと確保する必要がある

- オーロラの耐寒性は低いため、寒冷地では室内で育てるのが望ましい

- 増やし方としては、葉挿しや胴切りが効果的である

- 雨ざらしで育てることは避け、風通しの良い場所に置くべき

- 交配によって新しいオーロラを作ることも可能であり、花粉を使って行う

コメント