ぷっくりと可愛らしい葉が連なり、垂れ下がる姿が魅力の多肉植物「ビアホップ」。

そのユニークな見た目と育てやすさから人気が高まっていますが、増やし方がよくわからないと感じていませんか?

この記事では、初心者の方でも安心して取り組める挿し木の方法から、切り口の乾燥時間や発根のタイミングといった重要ポイント、さらには置き場所の注意点まで詳しく解説します。

また、しわしわになる原因や伸びすぎ・徒長の対処法、葉挿しの可否など、育成中に悩みがちな点についても丁寧にフォロー。

さらに、増やしたあとの育て方として、特徴や別名の紹介、地植え・屋外管理のポイント、冬越しや霜対策、病気の予防方法も押さえています。

季節ごとの水やりの頻度、日当たりや直射日光への対応、培養土や肥料の選び方など、実践的なノウハウも満載。この記事を読めば、ビアホップの増やし方とその後の育て方を自信を持って楽しめるようになるはずです。

さあ、正しく管理すれば高確率で増やせる、育てる楽しみのあるビアホップの世界を一緒に深めていきましょう。

記事のポイント

- ビアホップを挿し木で増やす具体的な手順と注意点

- 発根のタイミングや切り口の乾燥期間の目安

- 増やした後の育て方と季節ごとの管理方法

- 徒長やしわしわなどトラブルへの対処法と予防策

ビアホップの増やし方:完全ガイド

- 挿し木の方法とコツを覚えよう

- 切り口の乾燥時間はどれくらい?

- 発根のタイミングは何日かかる?

- 置き場所の注意点で成功率アップ

- ビアホップがしわしわになる原因は?

- 伸びすぎや徒長の仕立て直し方法

- 葉挿しでは増やせるの?実際の方法は?

- よくある質問と回答

挿し木の方法とコツを覚えよう

私は現在、多肉植物を増やす中でも「挿し木」はもっとも成功率が高く、初心者でも挑戦しやすい方法だと考えています。ビアホップを増やす場合も、挿し木が主流です。

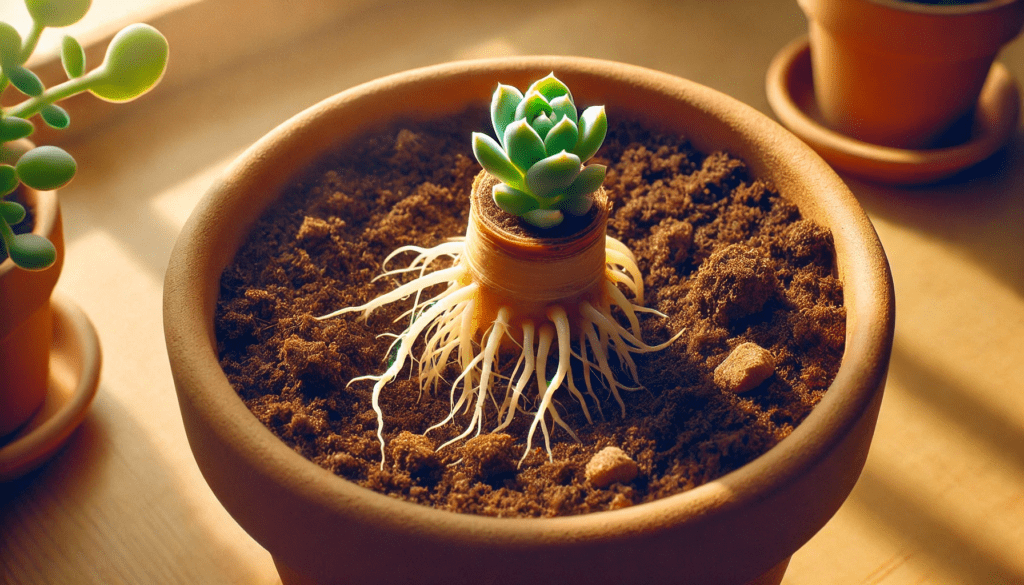

挿し木とは、親株の一部を切り取り、それを新しい苗として育てる増やし方です。ビアホップの場合は、茎の部分を5〜7cm程度の長さで切り取り、切り口を乾かしてから土に挿すのが基本となります。

挿し木を成功させるためには、以下のようなポイントを押さえることが重要です。

- 清潔なハサミやナイフで切る

- カット後は直射日光を避けて乾燥させる

- 挿す土は水はけの良い多肉植物用の培養土を使う

- 発根までは水やりを控え、湿気と風通しに気をつける

このような手順を守ることで、ビアホップの挿し木は非常に高い確率で根付きます。特に春や秋のような気温が15〜25度前後の季節は、挿し木に最適です。冬や真夏は避け、植物に負担の少ない時期を選びましょう。

ただし、葉がぽろぽろ取れやすいビアホップは、作業中の取り扱いにも注意が必要です。無理に触ると見た目が崩れてしまうため、優しく、丁寧に作業することを心がけてください。

切り口の乾燥時間はどれくらい?

ここで多くの人が迷うのが、挿し木における切り口の乾燥時間です。これを曖昧にしてしまうと、発根の成功率が下がるだけでなく、腐敗の原因にもなります。

一般的に、ビアホップの切り口は2〜4日程度乾かすのが理想的です。ただし、これは湿度や気温によっても変わってきます。梅雨のような湿気が多い季節であれば、5日以上必要なこともあります。

乾かす際のポイントは以下の通りです。

- 直射日光を避け、風通しの良い半日陰で乾かす

- 切り口が完全にカサブタ状になるまで待つ

- 下葉を少し取り除いておくと、より乾きやすい

乾燥が不十分だと、挿した後に茎が黒く変色し、根が出る前に腐ってしまうことがあります。逆に、乾かしすぎてしまうと茎が硬くなり、発根力が落ちる可能性もあるため、目安となる「表面が乾き、湿気がなくなった頃合い」を見極めることが大切です。

初心者の方には、「ちょっと不安なぐらいならもう1日待つ」という感覚が、結果的にちょうど良いタイミングになることが多いです。

発根のタイミングは何日かかる?

発根のタイミングについては、ビアホップの成長環境によって大きく左右されます。理想的な環境であれば、挿し木をしてから約10日〜2週間程度で発根します。

もちろん、季節や気温によっても差が出ます。春と秋であれば2週間以内に小さな白い根が見られることが多いですが、夏の高温期や冬の低温期は、発根まで3週間以上かかることもあります。

このときの注意点は次の通りです。

- 挿してすぐに水やりをしない

- 毎日抜き差しせず、じっと待つ

- 発根チェックは軽く引っ張ってみるだけで確認する

あまり頻繁に触ると発根途中の繊細な根が傷つきます。土の表面から新芽が出てきたり、株全体にハリが戻ってくる兆しがあれば、それが発根のサインです。

私であれば、最初の10日間は何もせず、発根を信じてそっと見守るのがベストだと考えます。

置き場所の注意点で成功率アップ

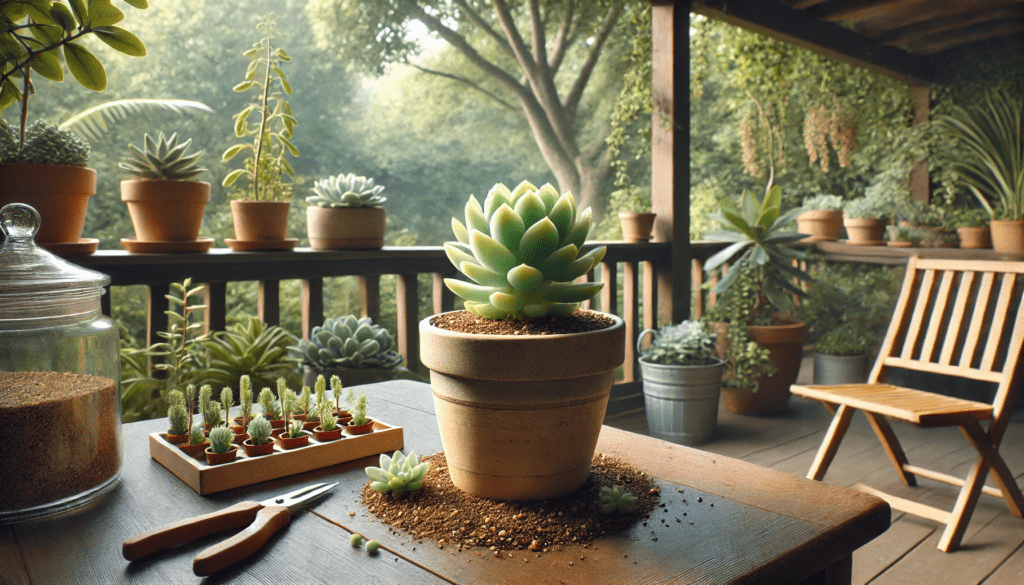

このように言うと驚かれるかもしれませんが、置き場所は挿し木の成功率を大きく左右します。特にビアホップのような多肉植物は、直射日光と高湿度を避けた環境が必要不可欠です。

挿し木後の置き場所で気をつけたいポイントは以下の通りです。

- 直射日光が当たらない半日陰に置く

- 風通しが良く、湿気がこもらない場所を選ぶ

- 屋外なら雨ざらしを避ける

- 室内でも明るい窓辺が理想。ただしガラス越しの強光には注意

これには理由があります。発根前の苗はとてもデリケートで、水分を吸い上げる機能がまだありません。そのため、強い日差しや蒸し暑い空気にさらされると、しおれて枯れてしまうリスクが高まります。

また、夜間の気温差が激しい場所も避けた方が良いでしょう。春や秋であっても、急激な冷え込みがあると発根が遅れたり、苗が傷む原因になります。

私の場合は、明るいけれど風通しのある屋外の軒下を使うことが多いです。室内で管理する場合は、サーキュレーターを使って空気を循環させるのもおすすめです。

ビアホップがしわしわになる原因は?

もしかしたらあなたも、「せっかく挿し木したのに、なんだか葉がしわしわになってきた…」という経験があるかもしれません。この症状は、水分不足か根の異常によって引き起こされることがほとんどです。

原因は主に以下の2つです。

- 発根前に水を吸えず、株内の水分が減っている

- 根腐れや切り口の傷みで水分吸収が妨げられている

このときに大切なのは、「しわしわ=すぐに水をあげるべき」と判断しないことです。発根していない状態で水を与えてしまうと、土が常に湿ったままとなり、茎が腐ってしまう危険性があります。

ここでは、次のような対応が適切です。

- まずは根が出ているか軽く確認

- 発根前なら、霧吹きで周囲の湿度を保つ

- 発根していれば、少量の水やりを開始して様子を見る

このように考えると、「しわしわ」は必ずしも異常ではなく、発根前の自然な状態の一つとも言えます。とはいえ、時間が経ってもしわが改善しない、葉が黒ずんでくるなどの症状があれば、切り口の再確認や仕立て直しも検討しましょう。

伸びすぎや徒長の仕立て直し方法

ビアホップを育てていると、気づかないうちに茎が間延びしてしまうことがあります。これを「徒長」と言い、見た目が悪くなるだけでなく、株の健康にも影響を与える可能性があります。

徒長の主な原因は以下の通りです。

- 日当たり不足(特に室内管理)

- 水の与えすぎ

- 肥料の過剰投入

このような状態をリセットするには、「仕立て直し」が効果的です。方法としては、徒長した茎の中ほどを清潔なハサミでカットし、再度挿し木として利用するのが一般的です。このとき、カットした元株も再び脇芽を出して育ってくれるので、無駄にはなりません。

また、仕立て直しをする際は以下の点に注意しましょう。

- カット面が綺麗に平らになるよう意識する

- 乾燥・発根は通常の挿し木と同様に行う

- 日当たりと水やりの管理を見直すきっかけにする

逆に言えば、仕立て直しを繰り返すことで、株を常にバランスの取れた美しい形に保つことも可能です。徒長に気づいたら放置せず、ぜひ早めに対応してみてください。

葉挿しでは増やせるの?実際の方法は?

ここからは、少し応用的な「葉挿し」について解説します。ビアホップはその見た目から、「葉挿しでも増やせるのでは?」と考える方が多いですが、実は葉挿しにはあまり向いていない品種です。

その理由は、葉が取れやすく、取れた葉が発根・発芽しづらい構造になっているからです。他のエケベリア系などと比べると、葉に発芽力が少ないため、成功率はかなり低めです。

ただし、まったくできないというわけではありません。葉が自然に取れた場合、以下のように管理することで発根・発芽のチャンスを高めることができます。

- 取れた葉を土の上に置き、直射日光を避けて管理する

- 数日~1週間後に根が出ることがある

- そのまま乾燥気味に育て、新芽が出れば定植へ

ただ、現実的に見れば「葉挿しで確実に増やす」という目的には向いていないといえます。ビアホップを効率よく増やしたい場合は、やはり挿し木や胴切りといった方法が推奨されます。

言ってしまえば、葉挿しは「運がよければ増える」というレベルなので、趣味の延長として試すのが良いでしょう。

よくある質問と回答

Q1. ビアホップの挿し木はいつの季節に行うのが良いですか?

A. ビアホップの挿し木は、**春(4月〜5月)または秋(9月〜10月)**が最適な時期です。この時期は気温が15〜25℃前後と安定しており、発根しやすいため、初心者でも成功率が高まります。夏や冬は気温が極端で植物に負担がかかるため避けましょう。

Q2. 挿し木した後、どれくらいで根が出ますか?

A. 通常、10日から2週間程度で発根が始まります。ただし、気温や湿度、管理状況によって前後します。春や秋であれば比較的早く根が出ますが、冬場は3週間以上かかることもあります。

Q3. 切り口はどれくらい乾燥させれば良いですか?

A. 切り口の乾燥時間は2〜4日が目安です。湿度が高い季節は5日以上かかる場合もあります。表面がカサブタ状になり、指で触っても湿り気がない状態になるまで待つことが大切です。

Q4. 葉がしわしわになってきたのはなぜですか?

A. ビアホップの葉がしわしわになるのは、水分が不足しているサインです。ただし、発根前であれば水を吸う力がないため、水やりをすると逆に腐ることがあります。発根しているかどうかを確認し、根が出てから水を与えるようにしましょう。

Q5. 葉挿しで増やすことはできますか?

A. ビアホップは葉挿しによる増殖には不向きな品種です。葉が取れやすい構造のため、成功率は非常に低くなります。増やす場合は、挿し木や胴切りによる方法が一般的かつ確実です。

Q6. 徒長して伸びすぎたビアホップはどうすればいいですか?

A. 徒長した茎は清潔なハサミでカットし、挿し木として再利用することで仕立て直しができます。元の株も脇芽を出して再生することがあるため、再成長も期待できます。日当たり不足が原因の場合は、光の管理も見直しましょう。

Q7. 室内で育てるときに気をつけることは?

A. 室内管理では、明るい窓辺など日光が確保できる場所を選ぶことが重要です。直射日光が強すぎる場合はレースカーテン越しにするなど、光の加減にも配慮しましょう。また、風通しが悪いと蒸れや病気の原因になるため、サーキュレーターなどで空気を循環させる工夫もおすすめです。

Q8. 冬越しの方法を教えてください。

A. 冬場は気温が5℃を下回らないよう注意し、屋外ではなく室内に取り込むことが基本です。寒さや霜に弱いため、11月頃を目安に移動を始め、明るく風通しの良い場所で管理します。水やりは月1〜2回に控え、根腐れを防ぎましょう。

Q9. 使用する土は何が良いですか?

A. 水はけの良い多肉植物用の培養土を使うのが基本です。市販の専用土でも良いですが、自作する場合は赤玉土・鹿沼土・ピートモス・軽石などをバランスよく混ぜて使うと効果的です。通気性・排水性が高い土がビアホップには適しています。

Q10. ビアホップが枯れる主な原因は何ですか?

A. 枯れる原因の多くは以下の通りです。

- 過剰な水やりによる根腐れ

- 日当たり不足による徒長と体力低下

- 冬場の低温・霜による凍傷

- 風通しの悪さによる病害虫の発生

これらを防ぐためには、「水は控えめ」「風通し良く」「季節に応じた管理」を意識することが大切です。

ビアホップの増やし方:その後はどう育てる?

- ビアホップの特徴と別名について

- 地植えと屋外栽培のポイント

- 冬越しの方法と気温・霜対策

- 病気・病害虫と予防の基本

- 生育期と休眠期の水やり頻度

- 日当たりや直射日光への対処法

- 培養土と肥料の選び方・使い方

ビアホップの特徴と別名について

このように考えると、ビアホップの育て方や増やし方を理解するうえで、その植物自体の特徴や呼び名を知っておくことは非常に重要です。ビアホップは、セダム属の一種で、正式名称は「セダム・モルガニアヌム(Sedum morganianum)」です。その見た目から「ビアホップ」や「グリーンネックレスに似た多肉植物」とも呼ばれることがあります。

また、別名として「玉つづり」や「ブリトー」という名前が流通していることもありますが、実はこれらは微妙に異なる品種です。特に「ブリトー」は葉が少し丸みを帯びており、葉が落ちにくいという特徴があります。

ビアホップの主な特徴は以下の通りです。

- 垂れ下がるように育つ独特の姿

- 葉は多肉質で、水分を多く蓄える構造

- 触れると葉が取れやすいため、繊細な取り扱いが必要

- 生育がゆっくりで、徒長しやすい傾向がある

このような特徴を踏まえた上で管理すれば、より長く美しい状態を保ちながら育てることが可能になります。植物の性質を理解しておくことで、増やすだけでなくその後の手入れもしやすくなるはずです。

地植えと屋外栽培のポイント

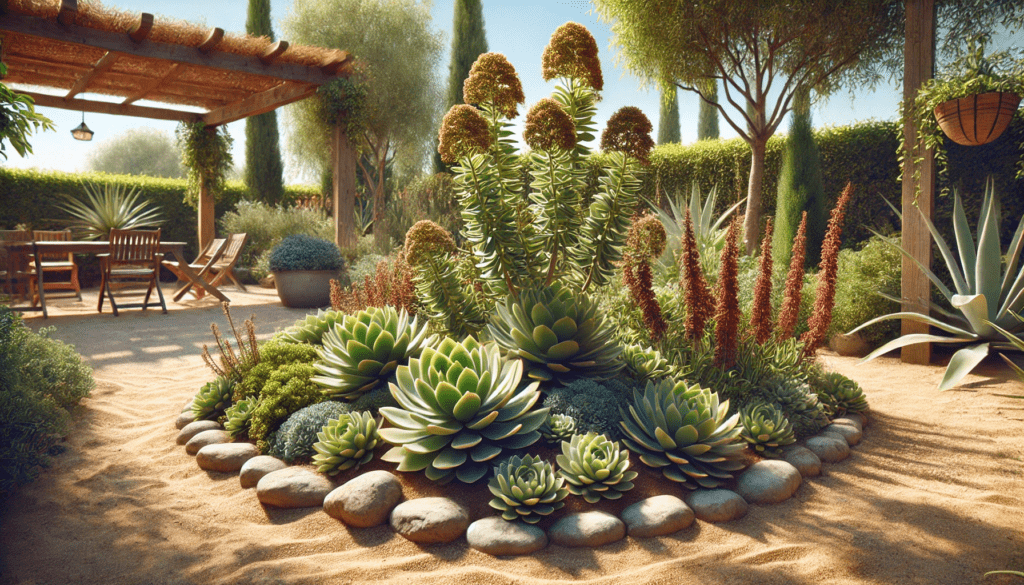

一方で、ビアホップを「地植えにしてみたい」と考える方もいらっしゃるかもしれません。結論から言えば、基本的には鉢植え栽培がおすすめですが、暖かい地域では屋外での地植えも可能です。

ただし、地植えにする際は以下のような条件が揃っている必要があります。

- 年間を通して霜が降りない温暖な地域であること

- 土が水はけの良い砂質系であること

- 雨ざらしにならない場所に植えること

特に注意したいのは排水性です。水が溜まりやすい土壌だと根腐れを起こしやすくなり、ビアホップにとっては致命的です。したがって、地植えにする場合でも腐葉土や軽石などを混ぜて、しっかりと水はけを確保する必要があります。

また、屋外栽培では夏の直射日光や冬の寒風にも注意が必要です。ビアホップは強い日差しに弱く、葉焼けを起こすことがあります。できるだけ半日陰の環境を作る、もしくは遮光ネットを使うなどの工夫をするとよいでしょう。

冬越しの方法と気温・霜対策

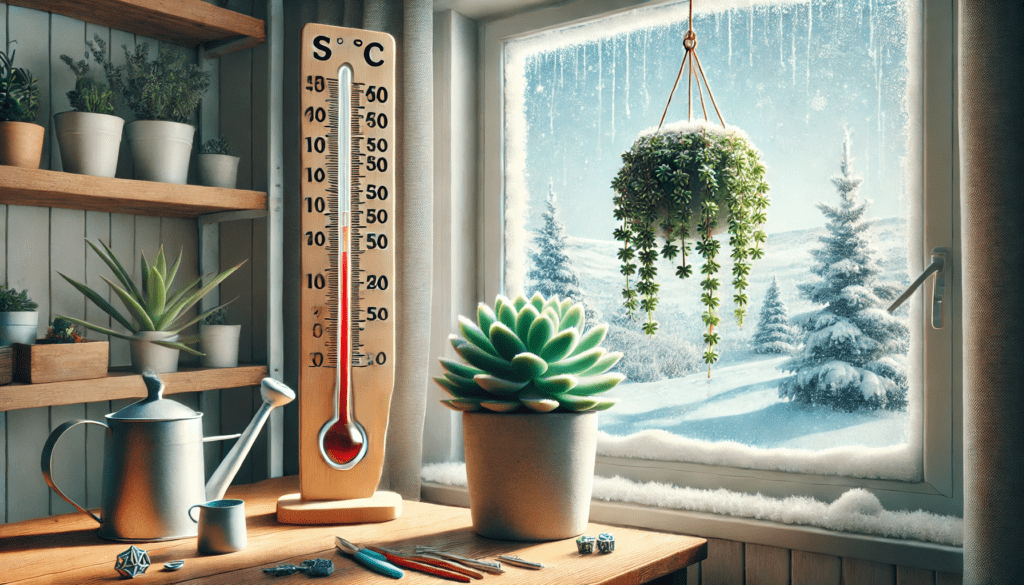

冬の管理は、ビアホップの育成において特に重要なポイントです。ビアホップは寒さに弱く、5℃以下になると凍傷を起こすリスクがあります。そのため、冬越しを成功させるには、適切な気温管理と霜対策が必要です。

まず、冬越しで気をつけるべき条件は以下の通りです。

- 最低気温が10℃以下になる場合は室内に取り込む

- 霜が降りる地域では絶対に屋外放置しない

- 室内では日当たりの良い場所に置く(窓辺など)

- 暖房の風が直接当たらない場所を選ぶ

このため、屋外で管理している場合は11月ごろを目安に取り込みの準備を始めるのが理想です。特に朝晩の冷え込みが強くなるタイミングで、株が急に弱るケースが多いため注意しましょう。

また、冬場は生育が緩慢になる休眠期に入るため、水やりも控えめにする必要があります。土が完全に乾いてから、さらに2〜3日おいてから与えるぐらいがちょうど良いペースです。

私の場合、冬は月に1〜2回程度の水やりに抑えています。これにより、根腐れを防ぎつつ、株の健康も維持できるためおすすめです。

病気・病害虫と予防の基本

もちろん、育てていくうえで気をつけたいのが病気や害虫の被害です。ビアホップは比較的丈夫な多肉植物ではありますが、環境が悪かったり、管理を怠ると病気になりやすくなります。

よく見られる病気・害虫には以下のようなものがあります。

- 根腐れ(主に過湿が原因)

- 軟腐病(茎や葉がドロッと溶ける)

- カイガラムシやアブラムシ(室内でも発生しやすい)

- 葉焼けによる変色や黒斑

これを防ぐためには、風通しと水はけを良くすることが最大の予防策となります。また、定期的に葉や茎の様子を観察し、異常があれば早めに対応することも重要です。

もし害虫が発生した場合は、濡らしたティッシュで拭き取る、ベニカなどの園芸用殺虫剤を使うといった方法で対処できます。ただし薬剤を使う場合は、植物に合ったものを選ぶようにしてください。

言ってしまえば、清潔な環境と過湿を避ける意識があれば、ビアホップは病気に強い植物といえるでしょう。

生育期と休眠期の水やり頻度

これはビアホップを元気に育てる上で、非常に重要なポイントです。多肉植物は水やりのタイミングを間違えると、根腐れや生育不良につながるため注意が必要です。

まず、ビアホップには生育期と休眠期があり、それぞれで水やりの頻度が異なります。

【生育期(春・秋)】

- この時期は比較的活発に成長します。

- 土が完全に乾いたら、たっぷり水を与えるのが基本です。

- 目安としては、週に1回程度が理想ですが、置き場所の温度や湿度によって前後します。

- 鉢底から水が出るまでしっかりと与え、受け皿の水は必ず捨てましょう。

【休眠期(夏・冬)】

- 成長が鈍るこの時期は、水やりを控えめにします。

- 土が乾いてからさらに数日空けてから水を与えるくらいでOKです。

- 月に1〜2回の水やりでも十分維持できます。

このように、季節に応じた水やりができれば、ビアホップは無理なく健康に育ってくれます。初心者の方がやってしまいがちなのは、「しおれて見えるから水をあげなきゃ」と焦って与えすぎること。これは逆効果になることもあるため、見た目よりも土の乾き具合を基準にすることが大切です。

日当たりや直射日光への対処法

ここでは、ビアホップの「日当たり管理」について詳しく見ていきましょう。ビアホップは日光を好みますが、強すぎる直射日光には弱いという、少しデリケートな性質を持っています。

例えば、春や秋は直射日光でも問題ないことが多いですが、夏場の強い日差しは葉焼けを引き起こす原因となります。一方で、光量が足りないと徒長が進んで見た目が悪くなるため、バランスが非常に重要です。

以下のように、季節ごとに管理を工夫しましょう。

【春・秋】

- 屋外なら日当たりの良い場所で管理可能。

- 室内でも南向きの窓辺など、しっかり光が入る場所が理想です。

【夏】

- 直射日光は避け、遮光ネットなどで半日陰にするのがおすすめ。

- 特に西日には注意し、葉が茶色くなる前に対策を行いましょう。

【冬】

- 室内に取り込む場合、窓越しの明るさを確保する。

- ただし、ガラス越しの光が強すぎる場合は、レースカーテンなどでやや遮光するのが安全です。

このように、環境の変化に合わせて日当たりを調整することが、ビアホップを美しく育てるポイントです。常に「柔らかい光」を意識し、過度な日差しには注意を払いましょう。

培養土と肥料の選び方・使い方

ビアホップの育成において、どんな土と肥料を使うかも大きな差を生む要素です。土と肥料の選び方を間違えると、根腐れや肥料焼けといった問題につながるため、しっかりと理解しておきましょう。

【培養土の選び方】

ビアホップには、水はけの良い土が必須です。一般的な観葉植物用の土ではなく、多肉植物専用の培養土を使用するのが安心です。自作する場合は以下のような配合がおすすめです。

- 赤玉土(小粒):2

- 鹿沼土:2

- ピートモスまたは腐葉土:1

- パーライトまたは軽石:2〜3

このような構成にすることで、通気性と排水性が高まり、根腐れを防ぎやすくなります。

【肥料の使い方】

ビアホップはそれほど肥料を必要としませんが、生育期に少量の肥料を与えることで、発色や生育に違いが出ます。

- 液体肥料:月1回程度、薄めて使用(生育期のみ)

- 緩効性肥料:植え替え時に少量混ぜるのが基本

肥料を与える際は、濃すぎないこと・休眠期には与えないことを守ることが大切です。特に化学肥料の与えすぎは、葉の変色や株の弱体化につながります。

私は、控えめな施肥が長持ちするコツだと考えています。あくまで補助的に、無理のない量で使用しましょう。

まとめ|ビアホップの増やし方

記事のポイントをまとめます。

- ビアホップはセダム属の垂れ下がる多肉植物である

- 挿し木は最もポピュラーで成功率の高い増やし方である

- 切り口の乾燥は風通しの良い日陰で2〜4日が基本である

- 発根には10日〜2週間かかり、気温と湿度に左右される

- 発根までは水を控え、霧吹きなどで湿度を保つのが安全である

- 挿し木の置き場所は直射日光を避けた半日陰が適している

- 葉がしわしわになるのは水分不足または発根不良の可能性がある

- 徒長した茎は胴切りして挿し直せば姿を整えつつ増やせる

- 葉挿しは難易度が高く、挿し木に比べて成功率が極めて低い

- 冬越しは5℃以上を保てる室内に取り込むのが基本である

- 水やりは季節で調整し、休眠期は回数を大幅に減らすべきである

- 日照は必要だが、真夏の直射日光は葉焼けの原因となる

- 多肉植物用の培養土や自作の排水性の高い土が適している

- 生育期のみ緩やかに肥料を与えることで健康的に育つ

- 病害虫は風通しの悪さや過湿環境により発生しやすくなる

コメント