プロリフィカとプロリフェラは、多肉植物の中でも特に人気が高く、魅力的な見た目と育てやすさで多くの園芸愛好家に親しまれています。

これらの植物は、エケベリア属に属し、どちらも美しい群生を作り出す特徴がありますが、細かな違いや育て方には少しずつ差があります。

この記事では、プロリフィカとプロリフェラの特徴、魅力、育て方のコツを詳しく解説します。

多肉植物を初めて育てる方も、すでに栽培経験がある方も、それぞれの魅力を最大限に引き出せる育成方法を学んでいきましょう。

記事のポイント

- プロリフィカとプロリフェラの違いや特徴を理解できる

- それぞれの育て方や管理方法のコツがわかる

- 両者の自生地や原種について学べる

- 病害虫対策や予防方法を知ることができる

プロリフィカとプロリフェラの違いとは?

- プロリフィカとプロリフェラの特徴と魅力

- 学名や原種、別名の豆知識

- 自生地と交配式について

- 両者の耐寒性と越冬のコツ

- 「プロフィリカ」とも呼ばれている模様

プロリフィカとプロリフェラの特徴と魅力

プロリフィカとプロリフェラは、多肉植物の中でも特に人気が高く、愛好者が多い種類です。これらはどちらもエケベリア属に属しており、小型でありながら美しい群生を作り出すため、観葉植物として非常に魅力的です。その魅力は、初心者からベテランの栽培者まで幅広い層に支持される要因となっています。手間が少なく、しっかりと育てれば長期間楽しめる点が大きな特徴で、忙しい人にもぴったりの植物です。

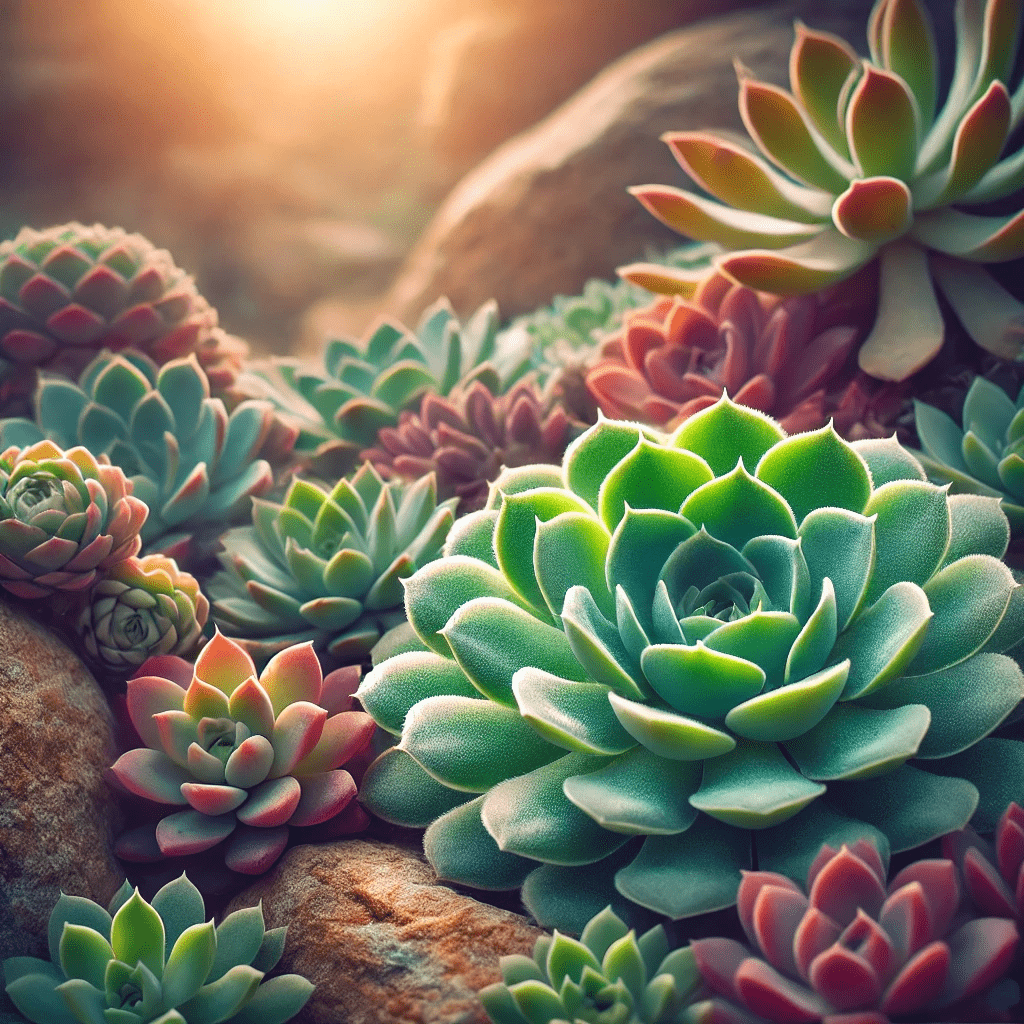

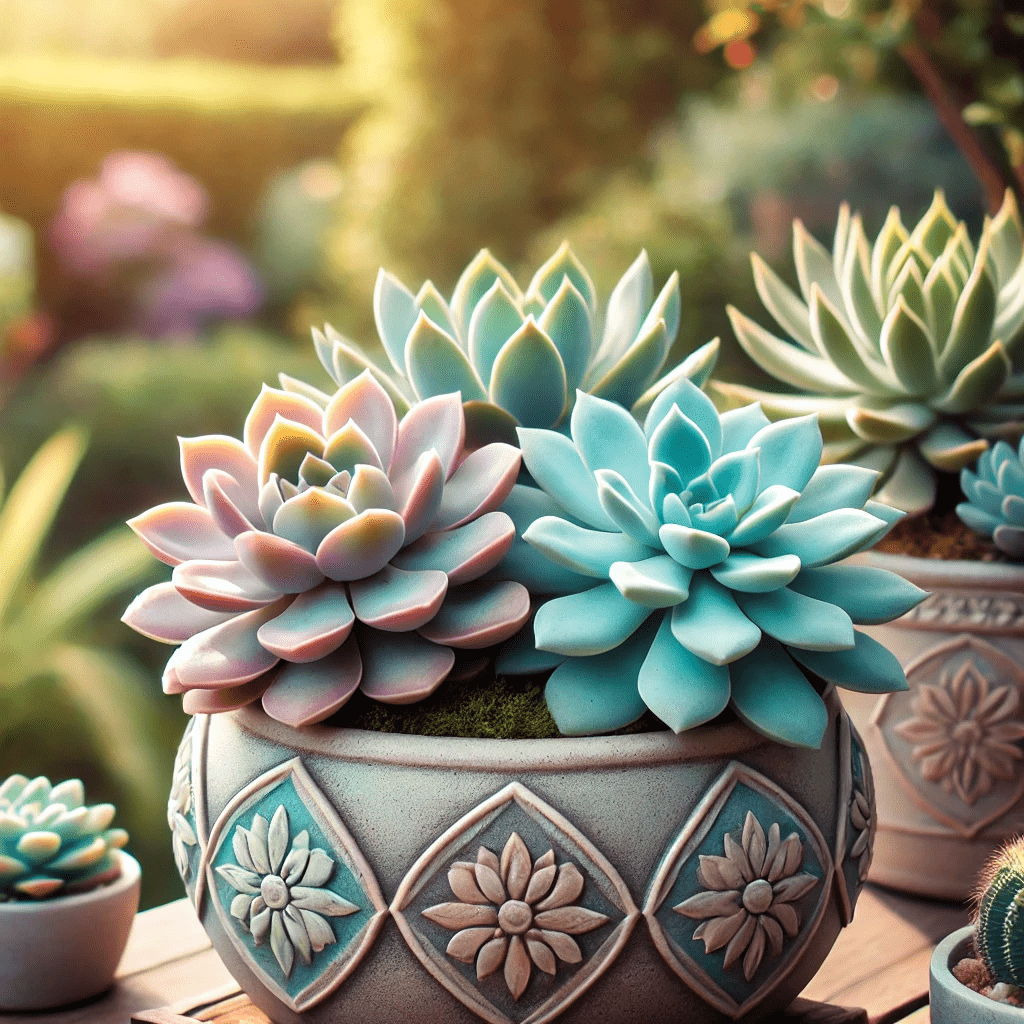

プロリフィカの魅力は、透明感のある柔らかな葉と、その色合いにあります。葉はグリーンからほんのりピンクがかった色合いを見せ、まるで淡い絵画のような美しさを誇ります。また、群生する姿がとても可愛らしく、庭やテラスに置くと自然と心が癒される存在となります。プロリフェラは、葉の形状や色合いが季節ごとに変化する点が魅力的で、特に紅葉シーズンには赤みを帯びた葉が特徴的です。その美しい色彩変化は、庭や室内のインテリアに華やかさを加え、季節ごとの楽しみを与えてくれます。

さらに、両者には共通して耐寒性があり、特に冬場の厳しい環境にも強く育てやすい点が挙げられます。寒さにも強いため、冬に室内で育てる場合でも比較的管理がしやすく、他の植物に比べて扱いやすいという特徴があります。冬越しができるため、四季を通して楽しむことができ、他の植物と比べて育てやすさを感じることでしょう。

このように、プロリフィカとプロリフェラにはそれぞれ異なる魅力があり、育てる場所や育成環境によって選ぶ楽しみが広がります。どちらを選ぶか迷う楽しさも、多肉植物愛好家にとっては非常に魅力的なポイントです。

学名や原種、別名の豆知識

学名や原種、別名を知ることは、プロリフィカやプロリフェラを育てる際に、その植物の成り立ちや特徴をより深く理解する手助けとなります。多肉植物にはしばしば学名や別名がつけられており、それらを学ぶことで栽培の楽しさが増すだけでなく、植物との距離もぐっと近づきます。

まず、プロリフィカの学名は「Echeveria prolifica」、プロリフェラの学名は「Echeveria prolifera」です。両者の学名に共通して含まれる「prolifica」「prolifera」という言葉には、「多産な」「豊富な」といった意味が込められています。これは、これらの植物がとても多くの子株を生みやすい特性を反映しており、その育成においても非常に魅力的なポイントです。例えば、プロリフィカは小さな株から次々に子株を増やすため、群生を作りやすい特徴があります。

次に、原種についてですが、プロリフィカとプロリフェラは主にメキシコを中心とした温暖な地域に自生しています。特に岩場や乾燥した地帯で見られることが多く、その厳しい環境下で生き抜くために高い環境適応能力を持っています。乾燥地帯では水分を効率よく蓄える能力を持ち、岩場の隙間でも根を張ることができるため、栽培がしやすく、他の多肉植物と同様に育てやすいという利点があります。この適応力の高さが、園芸品種として広く流通している理由の一つです。

また、これらの植物は「プロフィリカ」や「プロリフェラ」という名前が発音の揺らぎや流通時の名前の変化により使われることがあります。日本では「プロリフィカ」と「プロリフェラ」という名前の区別がつかないこともありますが、どちらも同じエケベリア属に属し、その育て方や特徴に大きな違いはありません。このように、植物の呼び名の変化を理解しておくことで、他の園芸愛好者との会話がよりスムーズになります。

こうした豆知識を知っておくことで、プロリフィカやプロリフェラを育てる際の楽しみが増し、植物に対する愛着がさらに深まることでしょう。植物の名前や背景に込められた意味を知ることは、単なる観賞用としてだけでなく、栽培をより豊かなものにしてくれます。

自生地と交配式について

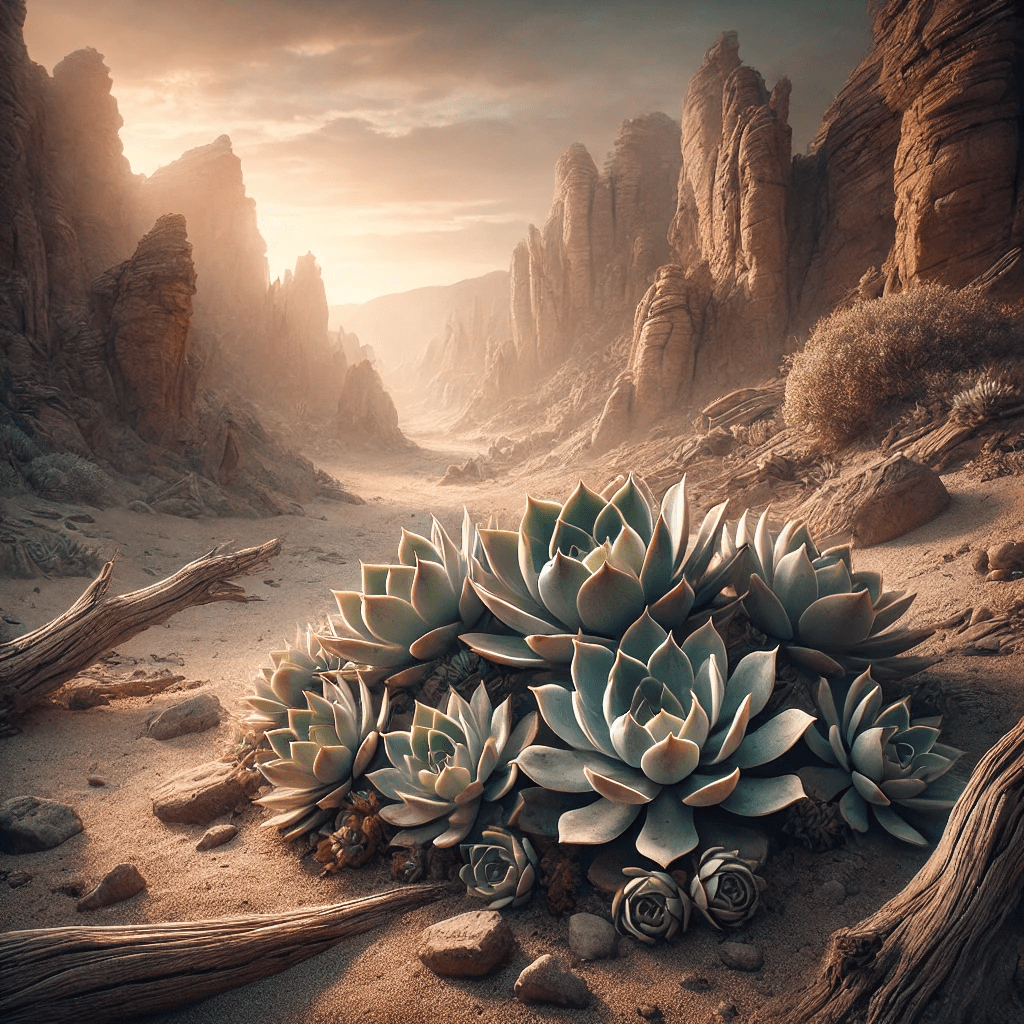

プロリフィカとプロリフェラの自生地は、主に中南米、特にメキシコの高地や乾燥した地域に広がっています。これらの地域は、昼夜の温度差が激しく、年間を通して降水量が非常に少ないため、植物が生き残るためには特殊な適応が必要です。この過酷な環境下で育つため、プロリフィカとプロリフェラは、肉厚の葉を持ち、水分を効率的に蓄える能力を進化させました。葉に蓄えられた水分は、乾燥した時期に植物が生き抜くために非常に重要です。これにより、両者は水やりの頻度が少なくても比較的育ちやすい特徴を持ち、園芸初心者にも親しまれています。

これらの植物の進化の背景を知ることで、どのようにして過酷な環境でもしっかりと生き抜けるのか、その秘密が少し見えてきます。昼夜の温度差に適応した結果、葉が厚くなり、内部に水分を蓄える能力が向上したというわけです。この特徴が、乾燥地帯でも育ちやすい理由となり、プロリフィカやプロリフェラが多肉植物愛好者の間で非常に人気のある品種として広がった要因の一つです。

さらに、プロリフィカやプロリフェラは交配式でも興味深い特徴を持っています。これらの植物は、同じエケベリア属の他の品種と交配され、新しい園芸品種を生み出すことができます。交配により、葉の色や形が異なる美しいハイブリッドが登場し、栽培者にとっては非常に魅力的なプロジェクトとなります。例えば、プロリフィカと他のエケベリア属の多肉植物を掛け合わせることで、色鮮やかな葉や、ユニークな形状の葉を持つ新しい品種を育てることが可能です。

交配によって生まれた品種は、オリジナリティを求める多肉植物愛好家にとって、育てる楽しみを一層高めてくれます。交配を楽しむ人々は、色や形のバリエーションを楽しむだけでなく、より丈夫で育てやすい品種が生まれることにも魅力を感じています。このような背景を理解することで、プロリフィカやプロリフェラを育てるだけでなく、交配を通じて新たな発見を楽しむこともできます。

総じて、プロリフィカとプロリフェラは、自生地の厳しい環境で育まれた進化の産物であり、その耐乾性や環境適応能力が栽培者にとって魅力となっています。また、交配を通じて新しい品種を生み出す楽しさも、これらの植物が愛され続ける理由の一つです。

両者の耐寒性と越冬のコツ

プロリフィカとプロリフェラは、どちらも耐寒性に優れた多肉植物ですが、冬の寒さや霜に対しては一定の注意が必要です。これらの植物は比較的冷涼な気候でも育てやすい一方で、極端な低温や霜には弱いという特徴があります。そのため、冬場の管理が非常に重要になります。

耐寒性が高いとはいえ、これらの植物が生き抜くためには最低でも5℃以上の温度が保たれることが理想です。もし最低気温が5℃を下回る地域に住んでいる場合、植物を室内に移すか、防寒対策を施すことをおすすめします。室内に取り込む際には、窓際など日当たりの良い場所に置くことで、寒さから守りながらも、日照不足を避けることができます。また、寒風にさらされる場所に置くことは避け、温暖な環境を提供することが越冬成功のカギとなります。

越冬時の水やりも非常に重要なポイントです。冬は植物が休眠に入るため、通常の生育期よりも水分をあまり必要としません。水やりの頻度は減らし、土が完全に乾燥してから水を与えるようにしましょう。過剰に水を与えると、根腐れの原因となり、最悪の場合植物が枯れてしまいます。水やりは控えめにし、植物の状態に応じて適切に行うことが大切です。

また、日照についても考慮する必要があります。冬の間は日照時間が短くなりがちですが、できるだけ日当たりの良い場所に植物を置くようにしましょう。太陽の光が不足すると、葉が徒長してしまい、美しい形を維持できなくなります。日照が足りない場合でも、室内で直射日光を避けつつ、明るい場所に置いてあげることで、光合成が促進され、植物は元気に越冬することができます。

このように、越冬において重要なのは、温度管理、水やりの頻度の調整、そして日照の確保です。これらの点に気を付けることで、プロリフィカとプロリフェラは冬を健康に乗り越えることができ、次の成長期に向けてしっかりと準備が整います。冬場に適切な管理を行うことで、植物は春になったときに元気な姿で新しい成長を迎えることができるでしょう。

「プロフィリカ」とも呼ばれている模様

プロリフィカやプロリフェラは、その流通過程や地域ごとの呼称の違いにより、「プロフィリカ」と呼ばれることもあります。この呼称の違いは、主に発音の簡略化や、学名のラテン語風の響きが日本語に変化したことが原因だと考えられています。例えば、「Echeveria prolifica」や「Echeveria prolifera」という学名が、日本語で発音しやすい形に変わる過程で「プロフィリカ」という呼び名が定着した可能性があります。

名前が異なることに戸惑うこともあるかもしれませんが、実際にはプロリフィカとプロリフェラは、ほとんどの場合同じ植物を指しており、名前の違いだけで混乱することは少ないでしょう。とはいえ、名前が異なることにより、購入時に間違って他の品種を選んでしまうことも考えられます。そのため、事前に植物の特徴や外見、または育成環境に関する情報を調べておくことが重要です。例えば、葉の色合いや形状、群生のしやすさなど、見た目や成長の特徴を比較することで、正確にプロリフィカとプロリフェラを見分けられるようになります。

このような名前の違いは、初心者には混乱を招くことがありますが、植物の名前や背景を知ることで、その楽しさが増します。植物に関する知識を深めることで、名前の由来や違いについてもより一層興味を持つことができ、栽培や観賞の楽しみが広がります。慣れてくると、このような名前のバリエーションを理解することが一つの魅力となり、さらに愛着を感じることができるでしょう。

また、この名前の違いを知っていると、他の多肉植物愛好者とのコミュニケーションにも役立ちます。植物に関する知識を共有することで、より深い会話ができ、栽培のヒントやコツを学ぶことができるでしょう。名前の違いを単なる混乱ではなく、植物に対する理解を深める手がかりとして捉えることで、栽培の楽しさがさらに増すことでしょう。

プロリフィカ・プロリフェラの育て方ガイド

- 生育期と休眠期の見分け方

- 水やりの頻度と季節ごとの方法

- 日当たりや直射日光の扱い方

- 土や培養土の選び方と肥料の使い方

- 子株の増やし方:葉挿しや胴切りの方法

- 病気や病害虫の対策と予防方法

生育期と休眠期の見分け方

プロリフィカやプロリフェラの生育期と休眠期を見分けることは、これらの多肉植物を健康に育てるために非常に重要です。適切な時期に正しいケアを施すことで、植物の成長を最大限に引き出し、逆に休眠期には必要以上の手間をかけずに植物を休ませることができます。

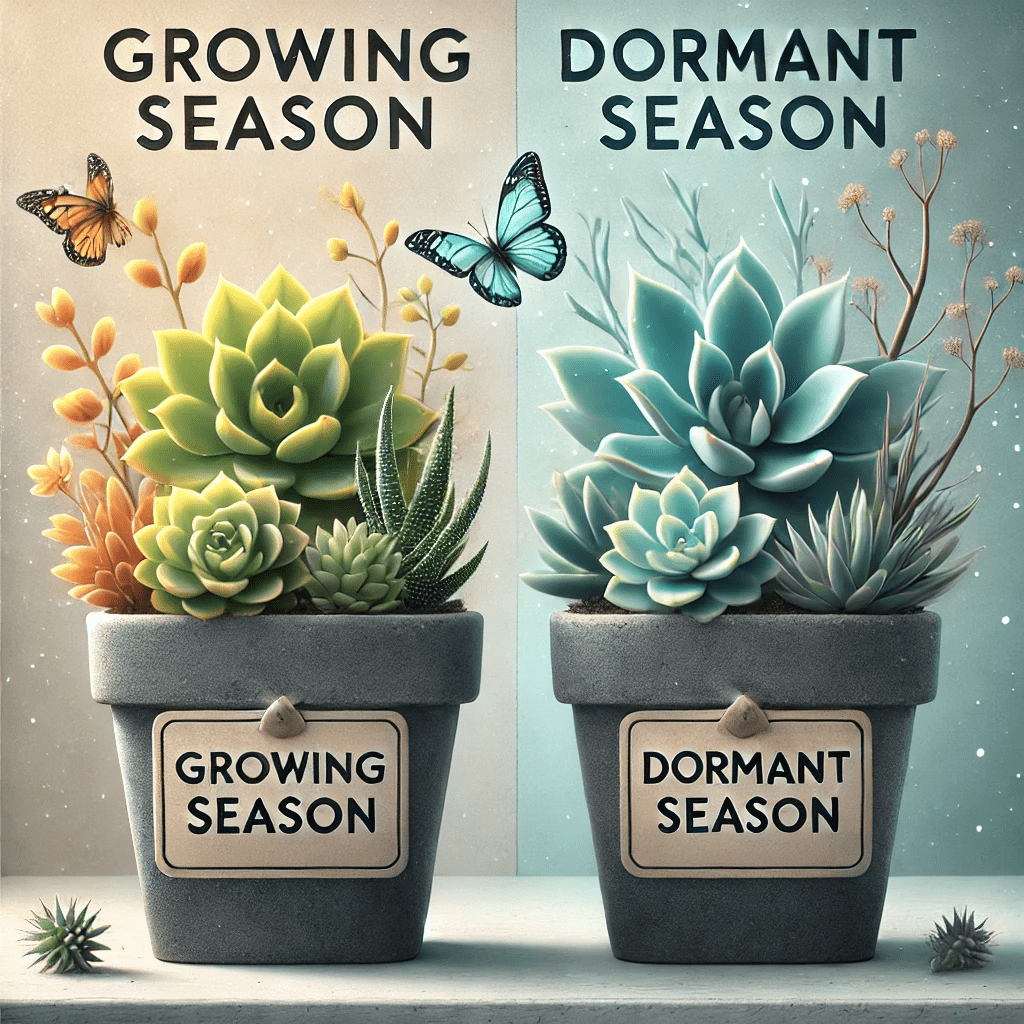

まず、生育期は春から秋にかけてで、この期間中は植物の成長が活発になります。この時期には、プロリフィカやプロリフェラの葉が鮮やかになり、全体的に張りが出て、子株の成長も見られます。葉が増え、色合いが明るくなるため、見た目にも元気な姿が確認できます。特に春や夏は、これらの植物にとって最も活発に成長する時期です。生育期には、水やりや肥料の管理が重要です。水やりは、土が乾燥してから行い、定期的に肥料を与えて栄養を補給することが、植物の成長を促します。また、日光も大切です。十分な光量を確保することで、葉が伸びすぎることなく、健康的な形を保つことができます。

一方、休眠期は主に冬の間で、この時期には植物の成長がほとんど止まります。気温が低くなると、プロリフィカやプロリフェラは新たな葉を作ることをやめ、エネルギーを節約して休息に入ります。このため、葉の色がややくすんだり、葉自体が厚みを増すことがあり、水分を多く蓄えて冬の寒さに耐えようとする働きが見られます。休眠期には、水やりを控えめにし、土が完全に乾いてから少量の水を与える程度に留めます。過剰な水やりは根腐れを引き起こす原因になるため、注意が必要です。

また、休眠期には植物がエネルギーを節約しているため、肥料は必要ありません。逆に肥料を与えると、植物が成長を始めてしまい、休眠を妨げることになります。この期間中は、日照も少なくなりがちですが、できるだけ明るい場所に置き、直射日光を避けることで、植物に適切な光量を提供することが大切です。

生育期と休眠期の違いをしっかりと把握しておくことは、プロリフィカやプロリフェラを長く健康的に育てるために欠かせません。生育期には活発な成長をサポートするために必要な栄養と水分を与え、休眠期には過剰なケアを避けて植物を休ませることで、次の成長期に向けて準備を整えることができます。植物のサイクルを理解し、そのサイクルに合わせたケアを行うことで、より美しいプロリフィカやプロリフェラを育てることができるでしょう。

水やりの頻度と季節ごとの方法

水やりは、多肉植物の育成において非常に重要な要素の一つです。プロリフィカやプロリフェラは、乾燥地帯に自生しているため、過湿を嫌い、適切な水やりが必要です。これらの植物に最適な水やりの頻度や方法は、季節ごとに大きく異なるため、それぞれの時期に合わせた適切なケアが求められます。

まず、春から秋の生育期には、プロリフィカやプロリフェラは活発に成長します。この時期、葉が増え、子株が成長するため、十分な水分供給が必要です。基本的に、土が完全に乾いてから水を与えるのが理想的です。この方法によって、根が過湿にならず、健全に成長することができます。特に夏場は気温が高く、土の水分が蒸発しやすいため、水分の補充が必要となります。目安としては、週に1回程度が適切ですが、置き場所や鉢の材質によって乾き方が異なるため、指で土の乾燥具合を確認することが重要です。指を差し込んでみて、土が乾いている感触があれば、十分に水を与えましょう。ただし、鉢の底に水が溜まらないように、排水性の良い土を使うことも大切です。

冬の休眠期には、プロリフィカやプロリフェラの成長が鈍化し、植物自体がエネルギーを節約しながら休息を取ります。この時期、無駄に水を与えることは根腐れや病気の原因になる可能性があるため、水やりを控えめにします。基本的には、土が完全に乾いてから、月に1回程度の水やりで十分です。また、冬は気温が低くなるため、早朝や夜間に水やりをすると、水分が根に凍ってダメージを与えることがあります。特に寒さが厳しい地域では、昼間の暖かい時間帯に水を与えるようにしましょう。これにより、水分が根に吸収されやすく、冷えすぎる心配も減ります。

また、水やりをするときの量にも注意が必要です。生育期にはたっぷりと水を与えることが求められますが、冬は少量で十分です。水分の過剰供給は、プロリフィカやプロリフェラの根に負担をかけ、根腐れを引き起こす原因になるため、控えめな水やりを心掛けましょう。

まとめると、水やりの頻度と量は季節に応じて調整することがプロリフィカやプロリフェラの健康的な育成にとって欠かせません。生育期には適切に水分を供給し、休眠期には水やりを控えめにすることで、植物が最良の状態で成長し続けることができます。

日当たりや直射日光の扱い方

プロリフィカやプロリフェラの健康的な成長には、日当たりが非常に重要です。これらの多肉植物は、自然環境において日光をたっぷり浴びて育っているため、適切な日光の取り入れ方を知ることが大切です。特に、生育期(春から秋)は日光をたくさん浴びることで、葉の色が鮮やかになり、植物が元気に成長します。また、直射日光を浴びることで、しっかりと光合成を行い、徒長を防ぐことができます。

しかし、直射日光が強すぎると、葉焼けを引き起こす恐れがあるため、夏の特に暑い時期には注意が必要です。特にプロリフィカやプロリフェラのような繊細な葉を持つ多肉植物は、強い日差しに直接長時間さらされると、葉が茶色く変色し、最悪の場合には枯れてしまうことがあります。これを防ぐためには、遮光ネットやカーテンを利用して、真夏の強い日差しを和らげることが効果的です。遮光ネットを使うことで、直射日光が柔らかくなり、植物に優しい光を与えることができます。

一方で、日照量が不足している場合、植物の成長に支障をきたすことがあります。十分な日光が得られないと、プロリフィカやプロリフェラの葉が細長くなり、色も薄くなるため、見た目も元気がない印象になります。日光を十分に浴びることができない場合は、植物用LEDライトなどを使って人工的に光を補う方法もあります。LEDライトは、植物の成長に必要な波長を提供し、日照不足を補うのに効果的です。特に冬場や室内で育てている場合に便利です。

さらに、日当たりの場所を定期的に変えることも大切です。植物が片側だけに日光を浴びていると、片側が成長しすぎて不均衡になることがあります。これを防ぐために、鉢を定期的に回転させて、全体に均等に日光が当たるようにしてあげると、バランスの良い成長が促されます。

まとめると、プロリフィカとプロリフェラは適度な直射日光を好みますが、真夏の強すぎる日差しには注意が必要です。遮光ネットを使って日光を和らげたり、LEDライトで光を補ったりすることで、安定した環境を提供できます。また、日当たりの場所を変えることで、全体的に均等に日光を浴びせ、健康的な成長をサポートできます。日光はこれらの多肉植物の成長に欠かせない要素なので、しっかりと管理してあげましょう。

土や培養土の選び方と肥料の使い方

プロリフィカやプロリフェラを健やかに育てるためには、適切な土選びと培養土の選定が非常に重要です。これらの多肉植物は、湿気を嫌い、水はけの良い土壌を好みます。そのため、専用の多肉植物用培養土を使用するのが最も確実な方法です。市販されている多肉植物用の土は、水はけが良く、根が健康に育つ環境を提供してくれますが、もし手に入らない場合でも、自作することが可能です。

例えば、赤玉土(小粒)や軽石、ピートモスなどを適切な割合で混ぜることで、理想的な土壌が作れます。これにより、水はけがよく、根が酸素を十分に吸収できる状態が作り出されます。また、鉢の底に小石やネットを敷くことで、さらに排水性を高め、根腐れを防ぐ工夫をすることができます。特にプロリフィカやプロリフェラのような多肉植物は、根腐れに非常に弱いため、排水性の良い土を使用することは必須です。

次に、肥料についてですが、多肉植物にとっては、肥料の使い方にも注意が必要です。基本的に、肥料は生育期(春から秋)に与えるのが最適です。この時期、植物は活発に成長しており、肥料を適切に与えることで葉や根を元気に育てることができます。液体肥料を使用し、月に1~2回程度、薄めて与えることをお勧めします。ただし、肥料を与えすぎると、根が弱ってしまう恐れがあります。過剰な肥料は植物にストレスを与えるため、必ず控えめにすることが大切です。

また、休眠期(冬)には、プロリフィカやプロリフェラの成長がほとんど止まるため、肥料は与える必要がありません。この時期に肥料を与えてしまうと、逆に植物に負担をかけ、根の健康に悪影響を及ぼすことがあります。休眠期には水やりを控えめにし、肥料も与えないようにして、植物がリラックスできる環境を提供してあげましょう。

まとめると、プロリフィカやプロリフェラを育てる際は、水はけの良い土が最も重要です。市販の多肉植物用培養土や、自作した土を使用することで、植物が健やかに育つ環境を作ることができます。さらに、肥料は生育期にのみ適切に与え、休眠期には与えないようにしましょう。これらのポイントを押さえて、プロリフィカやプロリフェラを健康に育て、長く楽しんでください。

子株の増やし方:葉挿しや胴切りの方法

プロリフィカやプロリフェラは、子株が容易に増えやすい特性を持っており、葉挿しや胴切りといった方法を使って、簡単に増やすことができます。これらの方法は特に初心者にとっても挑戦しやすく、成功率も高いため、多肉植物の増やし方として非常に人気があります。

まず、葉挿しについて詳しく説明しましょう。葉挿しは、健康でしっかりとした葉を選び、根元から丁寧に取り外すことが成功のカギです。葉を取る際には、なるべく茎ごと切り取らず、葉自体をしっかりと引き抜くようにします。取り外した葉は、乾燥した土の上に置いておくだけで、発根が始まります。発根を促すためには、葉の切り口が乾燥してから土に置くことが重要です。切り口を乾燥させることで、腐敗や病気を防ぐことができます。

葉挿しを行う際に注意したいのは、湿度と温度です。あまり湿度が高すぎると葉が腐りやすく、逆に乾燥しすぎると発根しづらくなります。理想的には、温かい場所で、湿度が少し高めの環境を作ると良いでしょう。また、発根が始まるまでの間は、葉が土に直接触れないようにするのも一つの方法です。根が十分に出てきたら、徐々に水やりを増やして新しい苗を育てましょう。

次に、胴切りについてです。この方法は、特に徒長してしまった茎を切り取る際に非常に効果的です。徒長した茎を切り取ることで、株が再び健康的に成長し、新しい子株を育てることができます。胴切りは、単に茎を切るだけではなく、切り取った断面をしっかりと乾燥させることが重要です。乾燥させることで、切り口から細菌や病気が入るのを防ぎ、腐敗を防ぐことができます。

乾燥させた後、茎を新しい土に植えると、しばらくしてから新しい根が出てきます。植え付けた後は、すぐに水をやらず、土が乾いてから少しずつ水を与えていきます。新しい根がしっかりと育つまで、湿度を保つようにし、過剰に水を与えないよう注意しましょう。

胴切りは株を仕立て直すための方法としても有効です。古くなった茎を切り取り、新しい茎や子株を育てることで、植物の健康を保ちつつ、再生力を引き出すことができます。定期的に徒長した部分を切り取ることで、株全体がコンパクトで美しい姿を保つことができるため、見た目にも素晴らしい仕上がりになります。

葉挿しや胴切りの方法を実践すれば、プロリフィカやプロリフェラをどんどん増やして、より多くの子株を手に入れることができます。これらの方法は、手間が少なく、高い成功率で植物を増やすことができるため、どちらも非常にお勧めの増やし方です。

病気や病害虫の対策と予防方法

プロリフィカやプロリフェラは、非常に丈夫な多肉植物ですが、適切な管理を欠かすと、病気や病害虫に悩まされることがあります。特に注意すべき病害には、根腐れやカイガラムシ、アブラムシがあり、早期発見と適切な対策が健康的な栽培には不可欠です。これらの問題に対処するためには、日々の観察と環境管理が重要です。

まず、根腐れについてです。根腐れは過剰な水やりが原因で発生しやすいため、水やりの頻度と量を慎重に管理することが求められます。特に、土が湿った状態で水を与え続けると、根が酸素不足に陥り、腐敗してしまうため、土が完全に乾燥してから水を与えることが基本です。さらに、鉢の底に水が溜まらないようにすることも大切です。鉢底にしっかりと排水穴を開け、鉢の底に小石やネットを敷くことで排水性を高め、水はけを良くすることが予防につながります。また、底に水が溜まると、根が常に湿った状態になり、根腐れが発生するリスクが高まるため、こまめに鉢底をチェックすることをおすすめします。

次に、カイガラムシやアブラムシについての対策です。これらの病害虫は、葉の裏側や茎に密集して付着し、植物の栄養を吸収して弱らせます。発見した場合は、早期に取り除くことが最も効果的です。カイガラムシは、アルコールを含ませた綿棒で丁寧に拭き取ることで除去できます。アブラムシについても、水で軽く洗い流すか、専用の殺虫剤を使用することで駆除できます。これらの病害虫は繁殖力が高いため、定期的にチェックし、見つけた際には迅速に対応することが肝心です。

また、病気や害虫の予防には、風通しの良い環境を維持することが非常に重要です。湿度が高すぎると、カビや細菌が繁殖しやすく、病気の原因となります。特に密閉された室内で育てる場合は、定期的に換気を行い、湿度を適切に管理することが有効です。湿度がこもらないように、扇風機や換気扇を使用することで、空気の流れを良くし、病害虫の発生を予防することができます。乾燥しすぎも良くないですが、湿度が高すぎると問題が生じやすいので、適度な湿度を保つことが大切です。

さらに、植物が成長する場所の周囲に雑草や枯葉が溜まっていると、病気や害虫の温床となるため、これらをこまめに取り除き、清潔に保つことも予防の一環として効果的です。

最後に、病気や病害虫の予防には、栽培環境の整備とともに、植物の健康を保つための定期的なケアが重要です。水やり、日照、風通しを適切に管理し、常に植物の状態を観察することで、問題が発生する前に対策を講じることができます。これらの予防策を意識して実践すれば、プロリフィカやプロリフェラを健康に育てることができ、長期間美しい姿を楽しむことができるでしょう。

まとめ|プロリフィカとプロリフェラ

記事のポイントをまとめます。

- プロリフィカとプロリフェラは、エケベリア属の人気の多肉植物

- 両者は小型で群生し、初心者にも育てやすい

- プロリフィカは透明感のある葉と柔らかな色合いが特徴

- プロリフェラは季節ごとに葉の色や形が変化し、紅葉が楽しめる

- 両者は耐寒性に優れ、冬でも育てやすい

- 生育期は春から秋、休眠期は冬に入る

- 水やりは土が完全に乾いた後に行う

- 生育期は週に1回程度、休眠期は月1回程度の水やりが適切

- 日当たりを確保し、特に生育期は直射日光を浴びると元気に育つ

- 真夏の直射日光は葉焼けを防ぐために遮光する

- 土は水はけの良い多肉植物用の培養土を使う

- 鉢の底に小石やネットを敷いて排水性を高める

- 肥料は生育期に月1~2回、薄めた液体肥料を与える

- 葉挿しや胴切りで簡単に子株を増やせる

- 病気や病害虫の予防には風通しの良い環境を保つことが重要

関連記事

- 多肉植物『マディバ』の紅葉が赤くならない理由と解決策

- 多肉植物『ミニベル』の魅力と育て方|増やし方や越冬方法を解説

- メキシカンジャイアントの育て方と特徴|成長速度や水やりのコツ

- 野ばらの精の特徴と育て方|紅葉と気温管理のポイント

- 花月夜の別名や特徴|育て方と病害虫対策ガイド

- 多肉植物『ヒアリナ』の魅力と育て方|紅葉や増やし方のコツも紹介

- 多肉植物『ヒューミリス』の別名と育て方|増やし方や冬越しのコツ

- ピーチプリデの紅葉を引き出すための管理方法とは?

- 多肉植物『ブルーバード』と紅葉:耐寒性と冬越しのコツを徹底解説

- ホワイトマディバの増やし方と育て方|美しく育てるコツを解説

- 多肉植物『ブラウンローズ』の育て方|葉色の変化と増やし方

コメント