多肉植物の中でも、繊細で細かい葉の形状と季節による色の移り変わりが楽しめる「ヒスパニクム」は、グラウンドカバーとしても人気の高い万能セダムです。

紅葉時の美しさに惹かれて育て始めた方も多いのではないでしょうか。しかし、パリダムとの違いが分からなかったり、枯れる原因や冬越しの方法、日当たりや水やりの頻度など、育て方で悩む声も少なくありません。

この記事では、ヒスパニクムの特徴や別名、育て方や地植え・屋外・室内での管理方法、さらには徒長・病気・仕立て直しや挿し木・葉挿し・胴切りによる増やし方まで、初心者にもわかりやすく丁寧に解説します。

さらに、雨ざらしや直射日光、培養土や肥料の選び方、気温と時期ごとの管理ポイントについても、具体例を交えて紹介しています。

冬越しや日陰でも育つかどうか、そしてヒスパニクムの本当の魅力とは何か。この記事を読むことで、あなたもヒスパニクムをもっと深く知り、より美しく育てることができるはずです。

記事のポイント

- ヒスパニクムの特徴やパリダムとの違い

- 季節ごとの色の変化や紅葉の楽しみ方

- 育て方の基本や水やり・日当たりの管理方法

- 増やし方や病気・冬越し対策などの実践的なケア方法

ヒスパニクムの特徴と育て方の基本

- ヒスパニクムの特徴と別名について

- セダムの中でも繊細で細かい葉の形状

- 季節ごとの色の移り変わりと紅葉の魅力

- 乾燥に強い性質とグラウンドカバー活用

- 日当たりと直射日光の関係とは?

- 育て方の基本と水やりの頻度・方法

- ヒスパニクムの生育期・休眠期の管理ポイント

- よくある質問と回答

ヒスパニクムの特徴と別名について

ヒスパニクムは、セダム属の中でも特に人気の高い品種のひとつで、小さく繊細な葉が密に詰まった姿が魅力的な多肉植物です。別名では「セダム・ヒスパニクム」や「ヒスパニクム・グラウコフィラム」とも呼ばれ、園芸店などでもこの名称で紹介されていることがあります。

このように言うと難しそうに聞こえるかもしれませんが、ヒスパニクムは比較的丈夫で育てやすく、初心者にもおすすめの品種です。葉の色が季節によって変化しやすく、春から夏にかけては青みがかった緑、秋から冬にかけては美しい紅葉を楽しむことができます。

また、地面を這うように広がる性質を持っており、グラウンドカバーや寄せ植えのアクセントとしても非常に重宝されます。その見た目の可愛らしさと環境への適応力から、近年では室内インテリアとしても人気を集めています。

初心者の方でも、名前や種類が分かっていれば選びやすく、情報も集めやすくなるため、まずは「ヒスパニクム」という品種の基本的な特徴と別名を把握しておくことが大切です。

セダムの中でも繊細で細かい葉の形状

ヒスパニクムを語るうえで見逃せないのが、その葉の繊細さです。セダムの中でも特に小さく、密集した葉を持ち、全体としてふわふわとした質感を醸し出しています。

このため、他のセダムと比べても一目でその違いが分かるほど特徴的です。たとえば、一般的なセダム・パリダムに比べると葉がやや丸みを帯び、かつ色味にも微妙な違いが見られます。こういった違いが分かるようになると、園芸の楽しさもより深まります。

このような葉の形状は、視覚的な魅力を高めるだけでなく、寄せ植えの中でも自然な陰影を生み出す役割を果たします。また、葉が密に付いていることで乾燥や風からも多少守られやすく、育てやすさにもつながっています。

ただし、繊細な葉は強い直射日光や強風にさらされすぎるとダメージを受けやすいというデメリットもあります。屋外に置く場合は、半日陰や風の通りを考慮した場所に置くのが理想的です。

季節ごとの色の移り変わりと紅葉の魅力

ヒスパニクムは、季節の変化によって葉の色が劇的に変わるという大きな魅力を持っています。特に、秋から冬にかけて見られる紅葉は、他の多肉植物ではなかなか見られない鮮やかさを誇ります。

春から初夏にかけては青緑色の爽やかな色合いが中心ですが、気温が下がってくると徐々にピンクや赤みを帯びていきます。この自然なグラデーションが非常に美しく、見る人を飽きさせません。

このように考えると、ヒスパニクムは「育てる」という行為だけでなく、「観賞する楽しさ」も持ち合わせている植物だと言えるでしょう。季節の変わり目には、葉の色がどう変化するかを観察するだけでも、育てている実感がわきます。

ただし、紅葉をしっかり楽しむにはいくつかのポイントがあります。

- 気温の変化がはっきりする環境に置く

- 日照時間を確保する(直射日光は避ける)

- 水やりを控えめにすることで色が濃くなる

こうした条件を満たすことで、より鮮やかな紅葉を楽しむことができます。室内でも管理は可能ですが、光量が足りないと紅葉が鈍くなる場合があります。

乾燥に強い性質とグラウンドカバー活用

ヒスパニクムは、多肉植物の特徴を最大限に活かした「乾燥に強い」植物として知られています。そのため、長期間の水切れにも耐えることができ、日々の管理が難しい方にも適した品種です。

例えば、旅行や出張で数日〜1週間ほど水やりができないような状況でも、葉にしっかりと水分を蓄えているため、枯れることはほとんどありません。これは、他の観葉植物ではなかなか得られないメリットです。

さらに、ヒスパニクムの成長スタイルは地面を這うように広がっていくため、「グラウンドカバー」としての活用にも優れています。以下のような場面で活用されることが多いです。

- 庭や花壇の土の露出を隠す

- 寄せ植えの足元に彩りを添える

- ロックガーデンの隙間を埋める

このため、見た目の美しさだけでなく、土壌の保湿や雑草の抑制といった実用的な効果も期待できます。

ただし、グラウンドカバーとして使う場合でも、完全な日陰や湿度の高すぎる場所では蒸れてしまい、逆に弱ってしまうことがあるため注意が必要です。風通しのよい場所に植え付けることが大切です。

日当たりと直射日光の関係とは?

ヒスパニクムを健康に育てるうえで重要なのが、「日当たりの良い環境を確保すること」です。しかし、ただ明るければ良いというわけではありません。直射日光との付き合い方を理解することが、育成の成功に直結します。

まず、ヒスパニクムは太陽の光を好みます。日照時間がしっかり確保されることで、葉の色が美しくなり、密に引き締まった姿になります。特に午前中の日光は理想的で、葉焼けのリスクも少なく、健康的な成長を促します。

ただし、真夏の強すぎる直射日光には注意が必要です。気温が高くなる7月〜8月頃は、葉が焼けて変色したり、最悪の場合は枯れてしまうこともあります。このときは、遮光ネットやレースカーテンを使い、半日陰の環境をつくることが効果的です。

日当たりの良い場所に置くときは、以下のようなポイントを意識しましょう。

- 夏場は午後の日差しを避ける

- 冬場はしっかり光を当てて紅葉を促す

- 室内の場合は南向きの窓辺がおすすめ

こうすることで、光の恩恵を最大限に受けつつ、葉焼けなどのトラブルを回避できます。

育て方の基本と水やりの頻度・方法

ヒスパニクムは、基本的には手間がかからない育てやすいセダムです。ただし、水やりの仕方を誤ると、根腐れや病気の原因になるため注意が必要です。

まず大前提として、ヒスパニクムは乾燥に強く、水を与えすぎない方が良い植物です。水やりは「土がしっかり乾いてから」が鉄則。毎日与える必要はなく、環境によっては週に1回程度で十分です。

以下の目安を参考にしてみてください。

- 春・秋(生育期):週1回程度

- 夏(休眠気味):控えめ、月2~3回

- 冬(休眠期):月1~2回が目安

このように、季節に応じて水やりの頻度を変えることで、健康的な成長を促せます。特に、気温が下がる冬は休眠状態になるため、水を与えすぎると根が腐りやすくなります。

水やりの際は、以下のような方法が効果的です。

- 鉢底から水が流れ出るまでしっかり与える

- 葉に直接かからないよう、株元に注ぐ

- 受け皿の水は放置しない

こうすることで、水分が適切に根に届き、かつ蒸れを防ぐことができます。初心者の方は、「乾いてからたっぷり」を合言葉に覚えておくと良いでしょう。

ヒスパニクムの生育期・休眠期の管理ポイント

植物にも活動的な時期と休む時期があるように、ヒスパニクムにも「生育期」と「休眠期」があります。このリズムを理解して管理することで、より健やかな生育につながります。

まず、生育期とは主に春と秋のことで、この時期には新しい葉をどんどん伸ばし、全体的に活発に成長します。この期間中は、日光・水・栄養をバランスよく与えることで、美しく密な姿を維持することができます。

一方、夏と冬は「休眠期」に入ります。特に冬場は気温が下がり、成長がほとんど止まってしまうため、過剰な水やりや肥料は避けるべきです。また、葉が少ししぼんだように見えることもありますが、これは異常ではなく、自然な反応です。

ここで大切なのは、季節によって以下のように管理方法を調整することです。

| 季節 | 特徴 | 管理のポイント |

|---|---|---|

| 春・秋 | 成長期 | 水やり・肥料はやや多め、日光をたっぷり |

| 夏 | 半休眠 | 日差しを避け、水やりは控えめ |

| 冬 | 完全休眠 | 水やりを最小限にし、霜に注意する |

また、冬は室内に取り込むことで霜を避けるとともに、寒さによるダメージを防げます。このように、ヒスパニクムの自然なリズムを理解し、それに沿ったお世話を心がけることが長期的な育成のカギとなります。

よくある質問と回答

Q1. ヒスパニクムとはどんな植物ですか?

A.

ヒスパニクムはセダム属に分類される多肉植物の一種で、小さく繊細な葉が密に茂るのが特徴です。地面を這うように広がる性質があり、グラウンドカバーや寄せ植えのアクセントにも最適です。四季を通じて葉の色が変わり、特に秋冬の紅葉は見ごたえがあります。

Q2. パリダムとの違いは何ですか?

A.

ヒスパニクムとパリダムは似ていますが、ヒスパニクムは青みがかった葉で丸みがあり、パリダムはやや細長く黄色みがかった葉を持つという違いがあります。また、ヒスパニクムのほうが全体的に柔らかく、ふんわりとした印象です。

Q3. ヒスパニクムは日陰でも育てられますか?

A.

半日陰程度なら育てることは可能ですが、長時間日光が当たらない環境では徒長しやすく、葉の色づきも弱くなります。健康的に育てるためには、明るく風通しの良い場所を選ぶことをおすすめします。

Q4. 冬越しはどうすれば良いですか?

A.

ヒスパニクムは比較的寒さに強い植物ですが、霜には弱いため注意が必要です。霜が降りる地域では、室内に取り込むか、不織布やビニールで覆うなどの防寒対策を行いましょう。水やりも冬場は控えめが鉄則です。

Q5. 水やりの頻度はどれくらいが適切ですか?

A.

基本的には「土が完全に乾いてから、たっぷり与える」がヒスパニクムの水やりの基本です。目安としては、生育期(春・秋)は週に1回程度、休眠期(夏・冬)は月1~2回で問題ありません。

Q6. 挿し木や葉挿しで増やせますか?

A.

はい、ヒスパニクムは挿し木・葉挿し・胴切りといった方法で増やせる植物です。特に挿し木は成功率が高く、切り取った茎を乾燥させた後に用土に挿せば、比較的簡単に発根します。

Q7. 雨ざらしでも育てられますか?

A.

短期間であれば雨ざらしでも問題ありませんが、長期間の多湿は根腐れや病気の原因になります。特に梅雨時や秋の長雨、冬の冷え込み時には、軒下や簡易の雨よけなどで対策するのがおすすめです。

Q8. 病気や害虫には強いですか?

A.

比較的病気には強い植物ですが、過湿による根腐れや灰色かび病、アブラムシなどの害虫には注意が必要です。風通しの良い場所で管理し、水の与えすぎを避けることで多くのトラブルを防げます。

Q9. 肥料は必要ですか?

A.

肥料は必須ではありませんが、生育期に薄めた液体肥料を月に1回程度与えると、葉の発色や成長が良くなります。ただし、肥料の与えすぎは根を痛める原因になるため注意が必要です。

Q10. 徒長してしまったときはどうすればいいですか?

A.

徒長とは茎が間延びしてひょろ長くなる状態を指し、主な原因は日照不足です。仕立て直しとして徒長部分をカットし、元気な茎を挿し木して再生させるのが効果的です。光量を見直すことも大切です。

ヒスパニクムをもっと楽しむコツ

- パリダムとの違いと見分け方

- 地植え・屋外・室内それぞれの管理法

- 日陰でも育つ?冬越しと霜への注意点

- 徒長や枯れる原因と仕立て直しの方法

- 挿し木・葉挿し・胴切りでの増やし方

- 病気・病害虫と培養土・肥料の選び方

- 雨ざらしOK?気温・時期と管理のコツ

パリダムとの違いと見分け方

ヒスパニクムと混同されやすいセダムの一つに「パリダム」があります。見た目が非常に似ているため、初心者の方は判別に迷うことも多いです。しかし、いくつかのポイントを押さえれば、両者を見分けるのはそれほど難しくありません。

まず最も大きな違いは葉の形状と質感です。ヒスパニクムは繊細でやや肉厚な葉を密に付け、全体として丸みのあるシルエットを形成します。一方でパリダムはより細長く、尖った葉が特徴的です。触ってみると、パリダムの方が少し硬く感じることもあります。

色にも微妙な違いがあります。パリダムはやや黄色がかった緑色がベースで、ヒスパニクムは青みがかった緑や紫がかった紅葉色に変化しやすい傾向があります。

以下のような比較を参考にしてみてください。

| 特徴 | ヒスパニクム | パリダム |

|---|---|---|

| 葉の形 | 丸みがあり密集 | 細長くやや尖る |

| 葉の色 | 青緑~紫紅葉 | 黄緑~赤み |

| 質感 | 柔らかく繊細 | やや硬め |

| 成長の仕方 | 横に広がる | やや直立気味 |

このように考えると、見分ける際には「葉の色・形・密度」をセットで観察することが大切です。特に寄せ植えなどで両者を一緒に使いたい場合は、それぞれの違いをしっかり把握しておくとデザインの幅も広がります。

地植え・屋外・室内それぞれの管理法

ヒスパニクムは環境適応力の高いセダムの一種であり、地植え・屋外・室内と、さまざまな場所で育てることができます。ただし、それぞれの環境には特徴があり、適切な管理方法を理解しておくことが重要です。

まず「地植え」で育てる場合、ヒスパニクムはその広がる性質からグラウンドカバーとして非常に有効です。通気性と排水性に優れた土壌を選ぶことが肝心で、粘土質や水はけの悪い場所では根腐れの原因になります。高温多湿な日本の夏を乗り切るためには、雨ざらしになりにくい場所を選ぶと安心です。

屋外で鉢植えにして育てる場合は、風通しと日当たりのバランスを考えましょう。特にベランダ栽培では、夏の直射日光を避けつつ、冬場は霜に当てないよう注意が必要です。気温の低下に強いとはいえ、長期間の凍結状態は避けた方が無難です。

室内で育てる場合は、日光不足が最大の課題になります。窓際や南向きの明るい場所に置くことが望ましく、照度が不足すると徒長の原因になります。また、室内は湿気がこもりやすいので、過度な水やりには特に注意が必要です。

それぞれの環境における管理ポイントは以下の通りです。

- 地植え:水はけの良い土を使用、日当たり確保、雨ざらし注意

- 屋外鉢植え:夏は遮光、冬は霜よけ、風通し重視

- 室内:日照確保、蒸れ防止、水やり控えめ

こうして環境ごとに合わせた育て方を行えば、ヒスパニクムは非常に丈夫で長く楽しめるセダムになります。

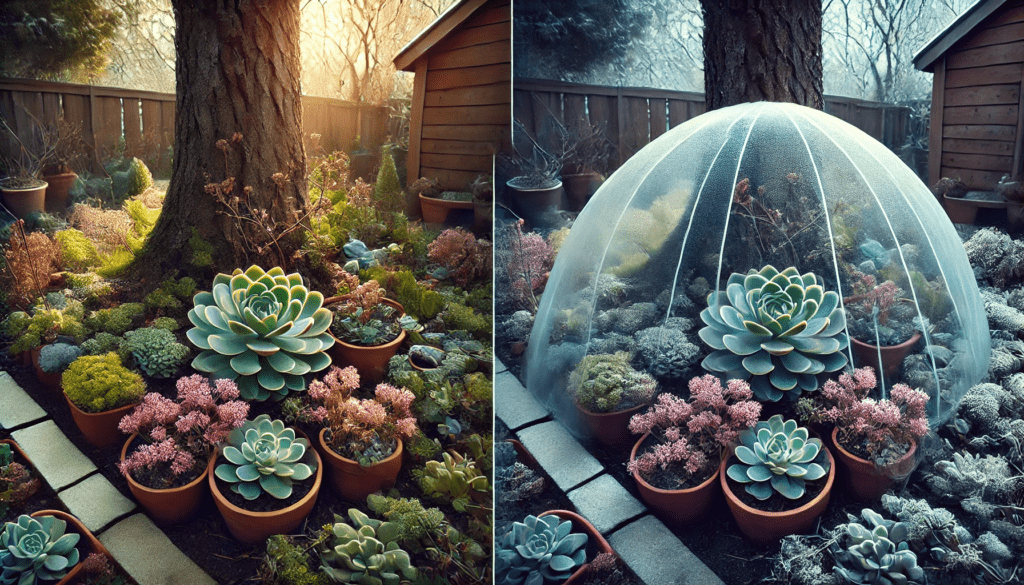

日陰でも育つ?冬越しと霜への注意点

ヒスパニクムはある程度の日陰にも耐える植物ですが、「日陰でも育つ=日陰がベスト」ではないことに注意が必要です。本来は日光を好む性質であるため、長期間日陰に置くと徒長しやすく、色づきも悪くなってしまいます。

ただし、夏場の強すぎる日差しを避けたい場合などには、半日陰の環境がかえって適していることもあります。たとえば、午前中に日が当たり午後は陰るような場所であれば、葉焼けを防ぎつつ光合成も十分に行えます。

また、冬越しについてはヒスパニクムが比較的寒さに強い性質を持っているとはいえ、霜には要注意です。霜が降りると葉が傷みやすく、見た目が損なわれるだけでなく、株自体が弱ってしまうこともあります。

特に注意したいのは以下のような状況です。

- 夜間に気温が急激に下がる地域

- 地面が凍結するような場所に植えている

- 鉢の水分が多く、霜の影響を受けやすい状態

こうしたリスクを避けるには、冬は屋外から室内へ移動させるか、簡易ビニールハウスなどで保護するのが効果的です。

日陰と冬越しの管理を正しく行うことで、ヒスパニクムの美しさと健康を保つことができます。育てる環境に応じて、必要な工夫を重ねていきましょう。

徒長や枯れる原因と仕立て直しの方法

ヒスパニクムを育てていると、「徒長してしまった」「葉がスカスカになった」「部分的に枯れてきた」といった状態に悩むことがあります。これは決して珍しいことではなく、環境や育て方に少し気を配ればリカバリー可能です。

まず、徒長の主な原因は以下のとおりです。

- 日光不足

- 水やりのしすぎ

- 肥料の与えすぎ

- 風通しの悪さ

特に日照不足によって茎が間延びする「徒長」は、ヒスパニクムの密な美しさを損なってしまいます。そのため、育てる場所を見直し、しっかり光の当たる場所に移動することが大切です。

また、部分的に枯れてしまった場合や姿が乱れてしまった場合は、「仕立て直し」がおすすめです。このときは、傷んだ部分を剪定し、元気な部分を再度挿し木することで、新しい株として再生できます。

仕立て直しの基本手順は次のとおりです。

- 痩せた部分や枯れた茎をカットする

- 元気な茎を数cm残して切り戻す

- 切り口を数日乾かしてから再び用土に挿す

- 水やりは1週間ほど控える(発根を促す)

このように、「整える」「再生させる」という意識で育てれば、長く美しいヒスパニクムを維持することが可能です。

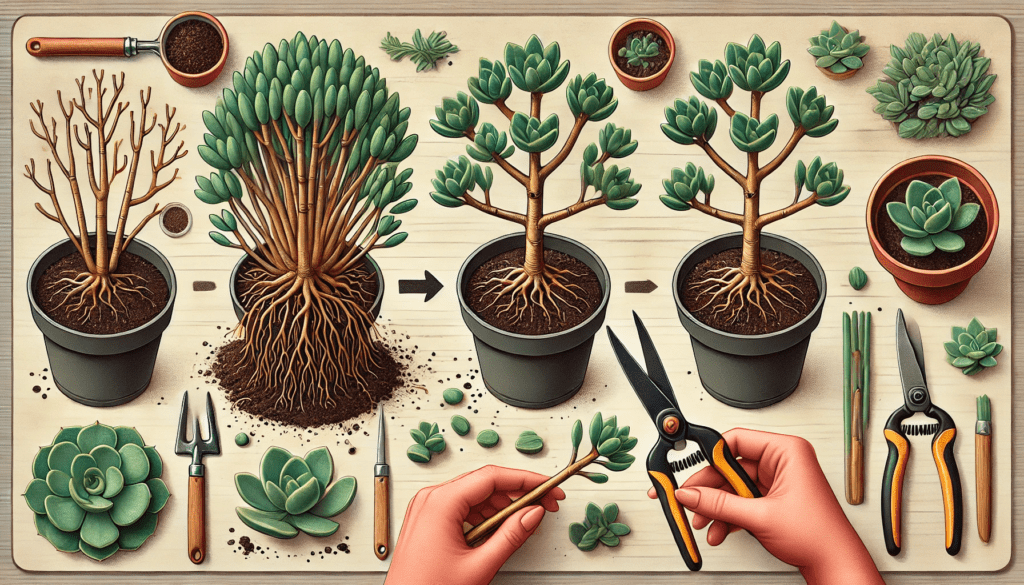

挿し木・葉挿し・胴切りでの増やし方

ヒスパニクムは、挿し木・葉挿し・胴切りといったさまざまな方法で手軽に増やすことができるセダムのひとつです。これにより、少ない株からでもどんどん増やしていく楽しみが味わえます。

まず最も一般的なのが「挿し木」です。これは、元気な茎を数センチ切り取り、乾燥させた後に用土に挿す方法です。発根率が非常に高いため、初心者にも失敗が少なく、おすすめの増やし方です。

次に「葉挿し」についてですが、ヒスパニクムは他の多肉植物に比べて葉が小さく、個体差によっては葉挿しでの発根がやや難しいこともあります。それでも丁寧に行えば成功するケースも多いため、以下のようなコツを押さえると良いでしょう。

- 葉を根元からしっかり取る

- 数日乾燥させる(切り口が乾くまで)

- 乾いた用土の上に置く(埋め込まない)

- 水やりは発根後に開始する

また、「胴切り」という方法も使えます。これは徒長した株を真ん中でカットし、それぞれを独立した株として再生させる方法です。株の更新や仕立て直しと増殖を同時に行いたい場合に非常に有効です。

このように、ヒスパニクムは複数の方法で増やせるため、失敗しても再挑戦しやすく、コレクションを広げるのに適した植物と言えます。いくつか試してみて、自分に合った方法を見つけてください。

病気・病害虫と培養土・肥料の選び方

多肉植物は比較的病気に強いイメージを持たれがちですが、ヒスパニクムも育て方を誤ると病気や害虫の被害に遭うことがあります。特に蒸れや水の与えすぎには注意が必要です。

まず、ヒスパニクムで注意したい病気としては、以下のようなものがあります。

- 根腐れ(過湿が原因)

- 灰色かび病(風通しの悪さ・高湿度)

- うどんこ病(室内の空気がこもる場合など)

また、害虫ではアブラムシやカイガラムシがつくことがあります。見つけたらすぐにピンセットなどで取り除き、殺虫剤を使うのが効果的です。発生を予防するには、葉の隙間に水がたまらないようにし、定期的に風通しを確保しましょう。

さらに、使用する「培養土」や「肥料」にもポイントがあります。

【培養土の選び方】

- 多肉植物用の専用土を使用するのがベスト

- 自作する場合は「赤玉土:鹿沼土:軽石=4:3:3」などの配合がよい

- 水はけと通気性を重視する

【肥料の使い方】

- 肥料は基本的に控えめでOK

- 生育期(春・秋)に薄めた液体肥料を月1回程度

- 休眠期(夏・冬)は基本的に施さない

このように、病気を防ぐためには「蒸れを避ける」「清潔な土を使う」「水と肥料を与えすぎない」という3つの基本が大切です。

雨ざらしOK?気温・時期と管理のコツ

ヒスパニクムを屋外で育てる際に、「雨ざらしでも大丈夫ですか?」という質問をよく受けます。結論から言うと、条件次第では雨ざらしも可能ですが、年間を通して常に雨ざらしというのはおすすめできません。

なぜなら、ヒスパニクムは乾燥には強い反面、過湿状態が長く続くと根腐れや病気の原因になるからです。特に梅雨時や秋の長雨シーズンは、雨量が多くなるため注意が必要です。

以下のような気温・時期による管理の工夫をすると、雨ざらし栽培もしやすくなります。

- 春(15〜25℃):雨が多すぎなければ、風通しの良い場所ならOK

- 夏(25℃以上):高温多湿で傷みやすいため、雨を避けるのが無難

- 秋(15〜20℃):成長期なので、適度な雨はむしろ歓迎

- 冬(5℃以下):霜と雨が重なると危険。室内か雨除けが理想

また、雨ざらしにする場合は鉢の水はけにも十分注意しましょう。排水性の良い鉢や、底に軽石を多めに敷くなどして、余分な水分が滞らないよう工夫してください。

このように、季節と天候を見極めながら雨との付き合い方をコントロールすることで、ヒスパニクムはより元気に育ちます。

まとめ|ヒスパニクムとは?

記事のポイントをまとめます。

- ヒスパニクムはセダム属の多年草で繊細な葉が密に茂る

- 季節によって葉色が変化し、特に冬の紅葉が美しい

- 別名として「セダム・ヒスパニクム」や「グラウコフィラム」などがある

- パリダムとの違いは葉の色・形・質感に現れる

- 乾燥に強く、水やり頻度は控えめでよい

- 地植え・鉢植え・室内育成いずれも可能で柔軟性が高い

- 日照不足は徒長や発色不良の原因になる

- 直射日光は葉焼けの恐れがあるため、夏場は遮光が望ましい

- 挿し木や胴切りで簡単に増やすことができる

- 葉挿しも可能だが、成功率はやや低め

- 冬は休眠期に入り、霜に弱いため保護が必要

- 肥料は少量で十分、生育期に薄めて与える程度が最適

- 雨ざらしは時期と場所により可、長雨や寒冷期は避ける

- 病気には強いが、過湿で根腐れやカビが発生しやすい

- グラウンドカバーや寄せ植え素材としても高い人気がある

コメント