パリダムと斑入りパリダムの違いが気になっている方へ──。

この記事では、葉の色や斑の入り方の特徴、紅葉の変化、成長の広がり具合などを詳しく比較し、それぞれの魅力や育て方のコツをわかりやすく解説します。

どちらも可愛らしい姿で人気のある多肉植物ですが、育てやすさ・耐寒性・病気への強さ・増やし方や仕立て直しの方法などには微妙な違いがあるため、あらかじめ知っておくことが大切です。

また、枯れる原因や水不足のサイン、徒長の見分け方といったトラブル対策や、日当たり・気温・室内と屋外の置き場所選びのポイントもカバー。地植えや雨ざらし、冬越しの方法まで網羅しているので、これから育ててみたい初心者の方にも安心の内容です。

別名「クリームソーダ」と呼ばれるほど見た目が美しい斑入りパリダムと、丈夫でぐんぐん広がるパリダム。

どちらが自分に合っているのか、違いを知ることで選び方が見えてくるはずです。ぜひ最後までご覧ください。

記事のポイント

- パリダムと斑入りパリダムの見た目や成長の違い

- 育て方や水やり、置き場所のポイント

- 増やし方や仕立て直しの方法

- 枯れる原因やトラブル時の対処法

パリダムと斑入りパリダムの違いとは?

- 葉の色や斑の入り方の特徴

- 紅葉の違いと季節による変化

- 成長の広がり具合を比較

- 別名「クリームソーダ」・原種と自生地について

- 魅力や見た目の仕立て直しポイント

- どこに置くべき?日当たりと気温

- パリダムと斑入りの枯れる原因とは

- よくある質問と回答

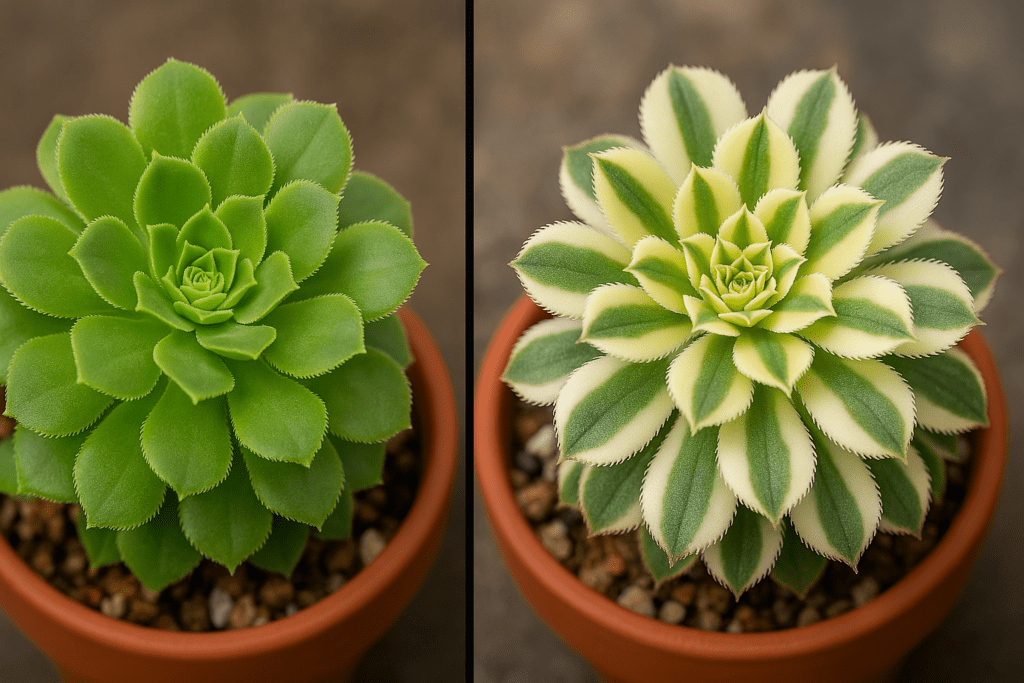

葉の色や斑の入り方の特徴

植物を選ぶ際、見た目の美しさや個性は重要な判断基準になります。パリダムと斑入りパリダムの最も大きな違いも、やはり葉の色合いと斑(ふ)模様の入り方にあります。

パリダムは、全体的に明るくみずみずしい緑色をしており、日光をよく浴びることで葉先が黄緑やライムグリーンに近い色合いへと変化します。葉は非常に小さく、びっしりと密生するように生えるため、ふわっとした質感が出やすく、寄せ植えやグラウンドカバーとして人気が高いです。

一方で、斑入りパリダムはその名の通り、葉の一部に白やクリーム色の斑模様が不規則に入るのが最大の特徴です。この斑は、自然界では珍しい突然変異から生まれた園芸品種であり、光の当たり方によって印象が変わることから、観賞価値が非常に高い品種として知られています。まるでクリームソーダのような淡く美しい見た目から、愛称でそう呼ばれることもあります。

ただし注意点もあります。斑入りパリダムの白い部分には葉緑素が少なく、光合成の効率が通常のパリダムより劣るため、生育がやや遅くなる傾向があります。また、斑の部分は繊細で、強い直射日光を長時間浴びると葉焼けを起こしやすくなるため、育成環境に配慮が必要です。

このように、

- パリダムは、丈夫で育てやすく、鮮やかな緑を楽しみたい人に最適

- 斑入りパリダムは、華やかさや希少性、変化する見た目を楽しみたい人向け

といったように、それぞれの魅力に違いがあります。どちらも可愛らしい植物ですが、育てる目的やインテリアとしての役割に応じて選ぶと、より満足度の高い育成ができるでしょう。

紅葉の違いと季節による変化

紅葉といえば、一般的には木々が赤や黄色に染まる秋の景色を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、実は多肉植物にも紅葉があることをご存じでしょうか? 特にパリダムと斑入りパリダムは、気温の変化に敏感に反応し、秋から冬にかけて美しい色合いに変化することが大きな魅力です。

まず、通常のパリダムは、秋が深まるとともに葉の先端から徐々に赤みを帯び始めます。**この色の変化は気温と日照時間のバランスによって促進されるもので、朝晩の寒暖差が大きいほど、より鮮やかに紅葉します。**葉全体がほんのり赤く染まり、緑とのコントラストが美しく、自然なグラデーションが楽しめるのが特徴です。紅葉は初冬まで続きますが、室内栽培や暖かい地域では気温差が少なく、あまり色づかないこともあります。

一方、斑入りパリダムの紅葉は、さらに印象的で個性的です。もともと緑と白(または淡いクリーム色)の斑が入った葉に、気温が下がることで淡いピンクや赤が重なり、まるで水彩画のような美しい彩りになります。この色づきは、白い部分ではなく緑の部分に反応して変化するため、全体が柔らかく淡いトーンに仕上がるのが特徴です。特に日差しが穏やかな秋の午後などには、葉がほんのりと色づき、見る人の心を和ませてくれます。

このように、パリダムと斑入りパリダムでは紅葉の仕方に明確な違いがあるため、それぞれの紅葉を比較して楽しむこともできます。

紅葉をより美しく楽しむためには、次のような環境調整が効果的です:

- 日当たりの良い場所に置く(午前中の光が理想)

- 夜間の気温を少し下げるため、ベランダや屋外に出す(霜には注意)

- 水やりを控えめにし、葉の水分量をコントロールする

これらを意識するだけでも、紅葉の色づき方が大きく変わります。特に斑入り品種はデリケートなため、急激な温度変化や強すぎる直射日光には注意が必要です。

見た目の変化を楽しみたい方には、斑入りパリダムの紅葉がおすすめですが、育てやすさと自然な赤みを楽しみたい方には通常のパリダムも魅力的です。それぞれの紅葉の個性を知ることで、より愛着のある育成ができるでしょう。

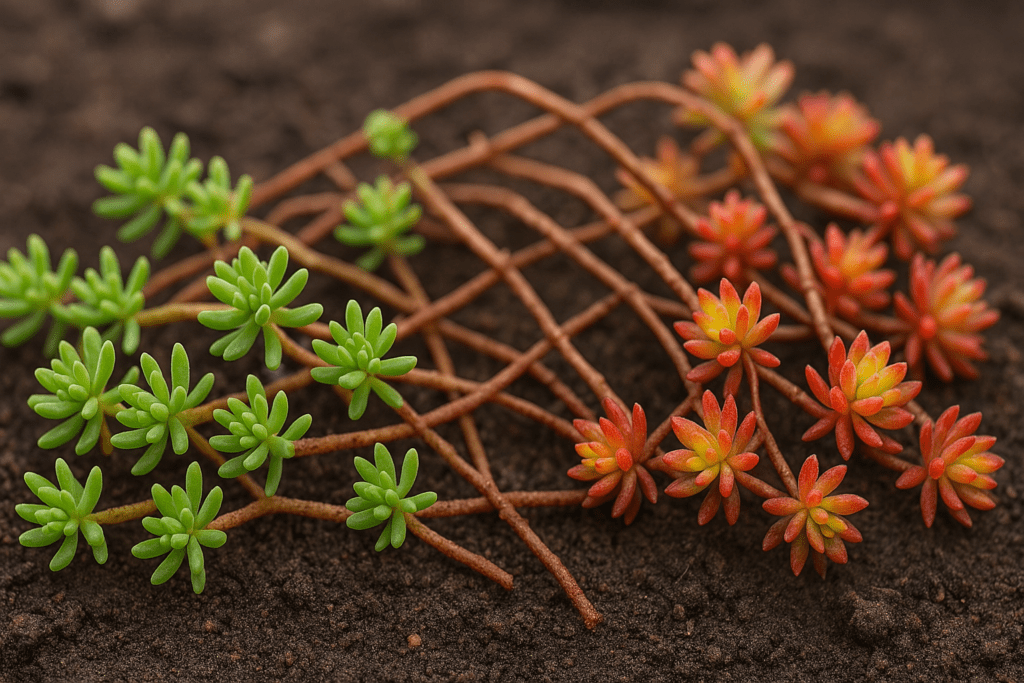

成長の広がり具合を比較

パリダムと斑入りパリダムは、どちらもセダム属に属する匍匐(ほふく)性の多肉植物で、地面や鉢の縁を這うようにして広がっていく特徴があります。ただし、成長の広がり方には明確な違いがあり、それぞれの用途や育てる場所に応じた選び方が重要になります。

まず、通常のパリダムは非常に成長が早く、春から初夏にかけての時期に特に勢いよく広がる傾向があります。茎の節から自然に根を伸ばしながら地面に這うように広がっていくため、グラウンドカバーとして非常に優秀です。植えて数週間もすれば、鉢いっぱいに葉が密集し、ふわふわとした緑のじゅうたんのような景観を楽しむことができます。この広がる力は、庭の隙間やロックガーデン、吊り鉢などで活躍し、ナチュラルで生命力のある印象を演出してくれます。

一方、斑入りパリダムはその美しさに注目が集まる一方で、成長のスピードがやや控えめです。同じ環境・時期に育てたとしても、広がる範囲やボリュームはパリダムに比べて控えめになる傾向があります。その理由としては、斑入りの葉に含まれる白やクリーム色の部分には葉緑素が少なく、光合成効率が下がるため生長速度もやや鈍くなることが考えられます。

このような違いを活かすことで、それぞれの使い分けがより明確になります。例えば:

- 早くスペースを覆いたい場合 → パリダムを選ぶ

- 狭いスペースでも美しく演出したい場合 → 斑入りパリダムが最適

- 寄せ植えにアクセントを加えたい場合 → 斑入りの白が際立ち、全体のバランスが引き締まる

特に寄せ植えでは、パリダムの均一な緑が背景として落ち着きを与えるのに対し、斑入りパリダムの明るい色味が他の多肉植物を引き立てる役割を果たします。コンパクトにまとまりやすいため、小さな鉢やリースなど限られた空間のアレンジにも適しているのです。

このように、パリダムと斑入りパリダムは同じ種類でありながら成長の特徴に違いがあるため、目的や植える場所に応じた選択をすることで、それぞれの魅力を最大限に引き出すことができます。

別名「クリームソーダ」・原種と自生地について

パリダムや斑入りパリダムは、多肉植物の中でも愛らしい見た目と扱いやすさから人気がありますが、特に斑入りパリダムには、園芸愛好家の間で「クリームソーダ」という愛称が親しまれています。

この呼び名は、白や淡いクリーム色が混ざった葉の模様が、まるで爽やかなクリームソーダを思わせる見た目であることから名付けられました。特に太陽の光が優しく当たると、葉の色がほんのり透け、淡くやわらかな印象を与える美しさが魅力です。名前の可愛らしさも相まって、園芸初心者からコレクターまで幅広い層に人気があります。

学術的には「Sedum hakonense(セダム・ハコネンセ)」などの名称が関連して語られることがありますが、パリダムやその斑入り品種は、園芸品種として流通しているため、厳密な分類が明確ではないケースも多いです。こうした背景もまた、園芸植物としての「自由さ」や「個性」として楽しむことができます。

では、パリダムの原種はどこに自生しているのでしょうか。パリダムの原種は、ヨーロッパからアジアの一部にかけて広く分布しており、乾燥した岩場や山地の斜面など、水はけの良い過酷な環境でも力強く育つ性質を持っています。つまり、本来は風通しが良く、直射日光がしっかり当たるような乾いた土地を好む植物であるということです。

一方、斑入りパリダムは野生では見られない栽培品種です。自然界における突然変異や園芸的な選抜によって誕生した品種であり、その希少性と美しさから、観賞価値が非常に高く、育てる楽しみが大きい植物として人気を集めています。

ただし、斑入りであるがゆえに、葉緑素が少なく光合成の効率がやや低下するため、原種に比べるとやや育て方にコツが必要です。たとえば、強い直射日光や水分過多には注意し、日差しが柔らかく風通しの良い場所で管理するのが理想的です。

このように、「クリームソーダ」という愛称は見た目の可愛さだけでなく、斑入り品種の特別感や育てがいのある魅力を象徴しています。原種の性質を理解したうえで環境を整えてあげると、より美しく、健康に育てることができるでしょう。

魅力や見た目の仕立て直しポイント

パリダムと斑入りパリダムの最大の魅力は、丸みを帯びた小さな葉が密に付き、ふんわりと広がる愛らしいシルエットと、品種ごとに異なる繊細なカラーリングにあります。特に斑入り品種は、白やクリーム色の模様が加わることで、他の多肉植物とは一線を画す柔らかく上品な雰囲気を楽しめます。

また、これらの植物は比較的手入れがしやすく、初心者でも育てやすいという点でも高い人気を誇っています。とはいえ、時間が経つと株姿が乱れてくることがあるため、定期的な仕立て直しを行うことで、その美しさを長く保つことができます。

特に見られるのが、茎が間延びして不格好になる「徒長」や、下葉が落ちてスカスカな見た目になる現象です。これらは以下のような原因で起こりやすくなります:

- 日照不足(特に室内での管理や冬場)

- 過度な水やり

- 風通しの悪い環境

こうした状態になった場合は、仕立て直しを行いましょう。基本的な手順は次の通りです:

- 徒長した茎をカットして挿し木にする

→ 切り戻すことで株元がスッキリし、新芽も出やすくなります。 - 古くなった葉や枯れた部分を取り除く

→ 通気性が良くなり、病害虫の予防にもつながります。 - 肥料や水の量を見直す

→ 生育期には緩効性肥料を少量与えると、葉色が整い元気を取り戻します。

このように、仕立て直しは「植物のリフレッシュ」そのものです。数ヶ月に一度のケアで、美しい見た目を維持できるだけでなく、健康的な成長を促すことにもつながります。

特に斑入りパリダムは葉が繊細な分、形が崩れやすいため、通常のパリダムよりも仕立て直しの頻度をやや多めに保つのがおすすめです。少しの手間で、華やかさと清潔感を取り戻せるので、ぜひ定期的なメンテナンスを習慣にしてみましょう。

さらに、仕立て直しの際に出たカット苗は、寄せ植えやリースの素材として再活用することも可能です。色や形のコントラストを活かしてアレンジすれば、見た目のバリエーションが広がり、インテリアやギフトとしても楽しめる多肉の魅力が倍増します。

どこに置くべき?日当たりと気温

パリダムや斑入りパリダムを元気に、そして美しく育てるためには「どこに置くか」が非常に重要な要素になります。植物の育ち方は、日当たり・気温・風通しなど、環境に大きく左右されるため、置き場所の工夫だけで生育が大きく変わることもあります。

まず、パリダムは日光を好む丈夫な多肉植物です。特に春から初夏にかけての生育期には、直射日光に数時間当てることで葉の色つやが良くなり、密に茂りやすくなります。屋外であれば、ベランダや庭の明るい場所に置くのが理想的です。ただし、夏場の強烈な直射日光は注意が必要です。長時間の照りつけで葉焼けを起こすことがあるため、真夏には以下のような対策が効果的です:

- 午前中だけ日が当たる半日陰の場所に移動

- 遮光ネットやよしずを使って日差しを和らげる

- 風通しの良い場所で蒸れを防ぐ

一方、斑入りパリダムは、通常のパリダムよりも繊細な性質を持っています。特に斑の入った葉の白い部分は、光をうまく吸収できないため、強い日差しに弱く、葉焼けや乾燥によるダメージを受けやすい傾向があります。そのため、明るい日陰や、レースカーテン越しのやわらかい光が入る室内の窓辺など、直射日光を避けられる場所が適しています。

気温については、パリダム・斑入りパリダムともに10~25℃の範囲が最も生育が盛んな適温です。特に春と秋は、日照と気温のバランスが整うため、葉色が鮮やかになり、株がしっかりと締まる絶好の育成シーズンといえます。可能であれば、この時期にしっかりと日光を浴びせるよう意識しましょう。

そして、冬場の管理も忘れてはいけません。両種ともある程度の耐寒性はありますが、霜や氷点下の冷え込みには弱いため注意が必要です。寒冷地にお住まいの方は、最低気温が5℃を下回る前に屋内に取り込むようにし、暖房の風が直接当たらない、明るく風通しの良い場所に置くのがベストです。

最後に、置き場所選びで意識したいポイントをまとめておきます:

- 春・秋:屋外の日当たりの良い場所(斑入りは明るい日陰)

- 夏:半日陰 or 遮光ネットで葉焼け防止

- 冬:霜を避けて室内へ移動。明るく風通しの良い窓辺がおすすめ

このように、季節や品種の特性に応じて置き場所を調整することで、パリダムも斑入りパリダムも一年を通して健康に育てることができます。環境に合わせて柔軟に管理する姿勢が、多肉植物育成の成功への第一歩です。

パリダムと斑入りの枯れる原因とは

せっかく大切に育て始めたパリダムや斑入りパリダムが、ある日突然しおれて枯れてしまう——これは多肉植物ビギナーにとって非常にショックな出来事です。特にパリダム類は一見とても丈夫そうに見えますが、意外とデリケートな一面を持っており、些細な環境の変化や管理ミスがトラブルにつながることもあります。

まず、枯れる原因として最も多いのが、**水の与えすぎによる「根腐れ」**です。多肉植物は葉に水分を蓄える性質があるため、頻繁に水を与えすぎると根が常に湿った状態になり、酸素不足により腐ってしまいます。パリダムは地面に広がる構造上、通気が悪くなりやすいため、余分な水分が残ると一気に状態が悪化しやすいです。

水やりの基本は「土が完全に乾いてから数日おいて与える」くらいがちょうどよいとされています。特に休眠期の冬や、夏の高温多湿な時期には、水やりの頻度を減らすことでトラブルを回避しやすくなります。

次に注意したいのが、日照不足と風通しの悪さです。室内で育てる場合、日があまり当たらない環境に置いてしまうと、光合成が不足し、株全体が弱っていく原因になります。また、風が通らず蒸れるような場所では、カビや細菌が発生しやすく、根や茎が腐る病気のリスクも高まります。

さらに、冬の低温や霜によるダメージも見逃せないポイントです。パリダムはある程度の耐寒性がありますが、氷点下を下回るような気温になると一気に弱ってしまう可能性があります。特に斑入りパリダムは、白い斑の部分が寒さに弱いため、通常のパリダム以上に気をつける必要があります。夜間の冷え込みが激しい地域では、屋内に取り込むか、霜よけの工夫をするなどの対策が欠かせません。

このようなトラブルを未然に防ぐためには、以下のような基本的な管理の見直しがとても効果的です:

- 水やりの頻度を季節に合わせて調整する

- 明るく風通しの良い場所に置く

- 冬場は屋内管理に切り替え、霜に当てないようにする

これらのポイントを押さえるだけで、パリダムや斑入りパリダムの枯れるリスクを大幅に減らすことができます。 植物の様子をよく観察し、ちょっとした変化にも気づけるようになると、育成の成功率が格段に上がるでしょう。

よくある質問と回答

Q1. パリダムと斑入りパリダムの違いは何ですか?

A. 一番の違いは「葉の色と模様」です。パリダムは鮮やかな緑色が特徴なのに対し、斑入りパリダムは白やクリーム色の斑(ふ)が入るため、見た目が華やかです。ただし、斑入りは光合成がやや弱いため、生長が遅く、やや繊細な管理が必要です。

Q2. パリダムは日当たりが悪い場所でも育ちますか?

A. パリダムは基本的に日光を好む植物です。日照が不足すると徒長(ひょろひょろと間延びする状態)を起こしやすくなります。室内でも育てられますが、できるだけ明るい場所に置くのがベストです。午前中の日差しが入る窓辺などが理想です。

Q3. 斑入りパリダムが枯れる原因は何ですか?

A. 主な原因は「過湿」と「寒さ」です。斑入り品種は葉がデリケートなので、根腐れや霜に特に弱い傾向があります。水やりのしすぎや、5℃以下の環境に長く置くと、葉が黒ずんだり透明になったりして枯れてしまうことがあります。

Q4. パリダムの紅葉をきれいに出すにはどうすればいいですか?

A. 紅葉を楽しむには、秋から冬にかけての寒暖差がポイントです。屋外で朝晩の温度差がある場所に置くと、赤みがかった美しい紅葉が出やすくなります。ただし霜には注意し、冷え込みすぎる前に取り込む準備も忘れずに。

Q5. パリダムの仕立て直しって何をすればいいの?

A. 徒長して見た目が崩れた株は、茎をカットして挿し木にする・枯れた葉を取り除く・通気性を良くするといった方法で整え直します。これを仕立て直しと呼び、定期的に行うことで株がリフレッシュし、新芽も出やすくなります。

Q6. パリダムは地植えできますか?

A. パリダムは乾燥に強く、排水性の高い土壌であれば地植えも可能です。ロックガーデンや傾斜地などに向いています。ただし、長雨や梅雨時は根腐れのリスクがあるため、水はけの良い場所を選びましょう。

Q7. 斑入りパリダムの葉が透明になってきました。病気ですか?

A. 葉が透明になるのは、水不足や寒さによるストレスが原因であることが多いです。特に白斑の部分は水分が不足するとダメージを受けやすくなります。まずは水やりと置き場所の見直しを行い、改善しない場合は根の状態も確認してみましょう。

Q8. パリダムの増やし方を教えてください。

A. パリダムは「挿し木」「葉挿し」「胴切り」で簡単に増やせます。中でも挿し木が最も成功率が高く、初心者にもおすすめです。茎をカットして2〜3日乾燥させた後、乾いた土に挿すだけで発根します。春や秋の生育期に行うとより成功しやすいです。

Q9. 冬越しで気をつけることはありますか?

A. 冬は霜と過湿に注意が必要です。パリダムは0℃前後まで耐えますが、霜が降りる前には屋内に取り込むのが安心です。特に斑入りパリダムは寒さに弱いので、最低でも5℃以上の環境を保ち、月に1回程度の水やりで乾燥気味に管理しましょう。

Q10. パリダムに虫がつきました。どう対処すればいいですか?

A. よく見られるのは「カイガラムシ」「アブラムシ」などです。早期に発見して取り除くことが大切です。綿棒にアルコールを染み込ませて拭き取る、専用の殺虫剤を使うなどの方法があります。また、風通しを良くし、水やりを適切にすることで予防にもつながります。

パリダムと斑入りパリダムの違い:育て方比較

- 基本の育て方と水やりの方法

- 耐寒性や冬越し、霜の影響は?

- 地植えや雨ざらしで注意すべきこと

- 増やし方:挿し木・葉挿し・胴切り

- 徒長や水不足のサインに気づこう

- 病気・病害虫とその対策方法

- 生育期と休眠期の季節管理

基本の育て方と水やりの方法

パリダムや斑入りパリダムを健康に育てるうえで、まず押さえておきたいのが**「乾燥に強く、過湿に弱い」という多肉植物特有の性質**です。水を必要以上に与えすぎると、根腐れや病気の原因になるため、適切なタイミングと量を見極めることが大切です。

基本的な育て方としては、以下の3つのポイントを意識しましょう:

- 日当たりの良い場所に置く(特に午前中の日差し)

- 風通しの良い環境を確保する

- 土が完全に乾いてから水を与える

このシンプルなルールは、パリダム・斑入りパリダムのどちらにも共通する管理の基本です。ただし、斑入り品種は葉に白い部分が多く含まれるため、光合成能力がやや弱く、水分管理に敏感な傾向があります。強い直射日光にさらすと葉焼けを起こしやすいため、やわらかな日差しの中で育てることが理想的です。

また、水やりの頻度は季節や気温によって変えることがとても重要です。年間を通して適切なリズムをつかむことで、根腐れや葉のしおれといったトラブルを予防できます。

以下に、季節ごとの水やりの目安をまとめました:

- 春〜初夏・秋(生育期)

→ 土が乾いたらたっぷりと水を与える。週1回程度が目安ですが、気温や日当たりによって変わるため、鉢の中の乾き具合をよく確認することが大切です。 - 夏(高温期)

→ 高温になると根が一時的に活動を止めるため、水やりは控えめに。10〜14日に1回程度でも十分です。夕方以降の涼しい時間帯に与えると蒸れを防げます。 - 冬(休眠期)

→ 生育が止まり、水分をあまり必要としないため、ほぼ断水に近い管理が基本です。月に1回、ごく少量の水を根元に与える程度で構いません。

また、水不足のサインにも注意が必要です。次のような症状が見られたら、乾燥しすぎている可能性があります:

- 葉がしおれて下を向く

- 触ると葉が柔らかく弾力がない

- 全体の色味がくすんでいる

このようなときは、まず土の乾き具合を確認し、根腐れではなく単なる乾燥であることを確かめたうえで、たっぷりと水を与えるようにしましょう。

水やりは多肉植物育成の中でも最も重要で難しいポイントのひとつです。だからこそ、季節・気温・日当たりを観察しながら、柔軟に管理していくことが成功の鍵になります。

耐寒性や冬越し、霜の影響は?

パリダムや斑入りパリダムを一年中元気に育てるためには、「冬越しの対策」が非常に重要なテーマになります。特に寒さが厳しい地域では、気温の低下や霜の影響によって大切な株が傷んだり、最悪の場合は枯れてしまうこともあるため、注意が必要です。

まず、パリダムは比較的耐寒性に優れた種類です。目安として0℃前後までの気温にはある程度耐える力があります。そのため、温暖地域であれば屋外管理でも冬越しが可能なケースが多いです。ただし、見落とされがちなのが「霜と湿気の組み合わせ」です。土が湿ったままの状態で霜に当たると、根が傷みやすくなり、植物がダメージを受けてしまいます。

そのため、冬に入る前には水やりの頻度をぐっと減らし、乾燥気味に管理することが重要です。こうすることで、土の中に余分な水分が残らず、寒さへの耐性も高まります。

一方で、斑入りパリダムはやや寒さに弱い特徴があります。これは、葉に入った白やクリーム色の斑の部分に葉緑素が少なく、光合成能力や耐性が低いためです。その結果、通常のパリダムに比べて寒さによるダメージを受けやすいため、最低気温が5℃を下回る地域では、室内での管理が安心です。

屋内に取り込む場合は、次の点に気をつけましょう:

- できるだけ日当たりの良い窓辺に置く

- 寒風やエアコンの風が直接当たらない場所を選ぶ

- 夜間の冷え込みを避けるため、カーテンや断熱材を活用する

また、霜そのものはパリダムにとっても斑入りにとっても致命的な存在です。葉の細胞が凍ってしまうと再生は難しく、あっという間に傷んでしまうこともあります。そのため、霜が降り始める前に屋外管理の鉢は移動させる、もしくは以下のような対策を取りましょう:

- 簡易温室やビニールカバーで覆う

- 寒冷紗や霜除けネットを使って直接の冷気を遮断する

- ウッドデッキなど冷気がたまりにくい場所へ移動させる

冬越しの成功は、その年の生育を左右する重要なステップです。 対策をしっかりと行えば、春にはまた元気な新芽をたくさん伸ばしてくれます。特に斑入りパリダムは繊細な分、少しの工夫と気遣いで美しさを長く保つことができるので、寒さが本格化する前に準備を進めましょう。

地植えや雨ざらしで注意すべきこと

パリダムや斑入りパリダムを屋外で育てたいと考えている方にとって、「地植え」や「雨ざらしでの管理」は非常に気になるポイントです。自然なスタイルで育てることができれば見た目にも美しく、手間も減りますが、いくつかの注意点を押さえておかないと、思わぬトラブルにつながる可能性があります。

まず、パリダムは乾燥に強く、地面を這うように広がる性質を持ったグラウンドカバープランツです。そのため、地植えに適しており、環境さえ整えば放任でも美しい緑の絨毯のような景観を楽しむことができます。特に、傾斜地やロックガーデン、石垣のすき間などはパリダムの特性を活かしやすく、自然と馴染みやすい場所です。

しかしながら、最も重要なのが「排水性の確保」です。パリダムは湿った土壌が長く続く環境に弱いため、水はけの悪い場所に地植えしてしまうと、根腐れを起こすリスクが非常に高まります。以下のような土壌改良が有効です:

- 軽石や砂を混ぜて土をやや粗めに整える

- 盛り土をして高植えにする

- 水たまりができにくい場所を選ぶ

また、雨ざらしでの管理に関しても、パリダムはある程度の耐性があります。もともと自然の中で育つことが多い植物なので、短期間の雨であれば特に問題ありません。とはいえ、梅雨の時期や台風シーズンなど、長期間にわたって雨が降り続くと、葉が傷んだり、根元が蒸れてしまうことがあるため要注意です。

特に湿度が高く気温も高い季節は、以下のような対策が安心です:

- 鉢植えで管理し、雨の多い時期だけ移動できるようにしておく

- 地植えの場合は、上に屋根がある軒下や簡易シェルターを設ける

- 雨が溜まりにくい場所をあらかじめ選ぶ

一方で、斑入りパリダムは雨ざらしでの栽培にはあまり向いていません。これは、白やクリーム色の斑の入った部分が繊細で、過湿によって傷みやすい性質を持っているためです。葉に水が長く残ることで変色や腐敗を招きやすく、見た目も悪くなってしまいます。

そのため、斑入りパリダムを屋外で管理する場合は、

- 基本的に鉢植えで育てる

- 天候が不安定な時期は、屋根のある場所に移動させる

- 長雨の前には室内やベランダに避難させる

など、より繊細なケアが求められます。

まとめると、

- 地植えにするならパリダムが向いている

- 斑入りパリダムは鉢植え+可動管理が理想

- どちらも過湿と通気不良には要注意

というように、品種ごとの性質に合わせて置き場所や管理方法を変えることで、長く美しい状態を維持することができます。見た目の違いだけでなく、こうした育て方の違いも理解しておくと、より満足度の高いガーデニングが楽しめるでしょう。

増やし方:挿し木・葉挿し・胴切り

パリダムや斑入りパリダムは、比較的簡単に株を増やせる多肉植物です。生育が旺盛で、環境にさえ気をつければ、初心者でも成功しやすい繁殖方法がそろっているため、多肉植物の入門種としても人気があります。

ここでは、代表的な3つの増やし方——挿し木、葉挿し、胴切りについて、それぞれの手順やコツをわかりやすく解説します。

挿し木(さしき)

もっとも成功率が高く、手軽にできるのが「挿し木」です。特にパリダムは、茎の節からすぐに根を出す性質があるため、短期間でしっかり根付き、成長も早いのが特徴です。

挿し木の基本手順は以下のとおりです:

- 健康な茎を清潔なハサミやカッターでカット

- 切り口を2〜3日程度、風通しの良い日陰で乾かす(切り口が完全に乾くまで)

- 乾いた培養土や多肉植物用の土に挿し、水はすぐに与えない

- 発根までは直射日光を避けて管理。1週間前後で発根が始まる

挿し木は「徒長した株のリセット」や「仕立て直し」との相性も良く、見た目を整えながら増やすことができる一石二鳥の方法です。

葉挿し(はざし)

葉挿しは、葉を1枚ずつ取り土の上に置いて発根・発芽を待つ方法ですが、パリダムではやや難易度が高くなります。理由としては、葉が非常に小さく、取り扱いが繊細であることが挙げられます。

- 健康な葉を根元から丁寧に取り外す(途中で切れてしまうと成功率が下がる)

- 葉を土の上にそっと置く(土に挿し込まないことがポイント)

- 発根までは霧吹き程度の水分で管理し、直射日光を避ける

斑入りパリダムの場合は、葉緑素が少ないため発根力が弱く、成功率がさらに低くなる傾向があります。そのため、慣れてきた中級者以上の方向けの方法ともいえるでしょう。

胴切り(どうぎり)

胴切りは、株の中心をカットし、上下に分けてそれぞれ育てる方法です。徒長して形が崩れた株の仕立て直しにも最適で、特に成長期には新芽の出が早く、効果的にボリュームを増やせます。

手順は以下の通りです:

- 徒長した株の茎を中央でカット(清潔な刃物を使用)

- 上部は「挿し木」として利用

- 下部はそのまま土に残しておくと、1〜2週間程度で新芽が吹きやすくなる

胴切りは一見大胆に思えるかもしれませんが、元株にダメージが残りにくく、新しい芽の出現で若返りも期待できるため、育成が慣れてきたらぜひ試してみたい方法です。

このように、挿し木・葉挿し・胴切りを組み合わせることで、1株から複数の新しい株を効率よく増やすことが可能です。

成功率を高めたい場合は、以下のようなポイントを意識しましょう:

- 春〜初夏の生育期に行うのがベストタイミング

- カット後は必ず乾かす時間を設ける

- 風通しが良く、直射日光の当たらない明るい場所で管理する

- 使う土は排水性の高い多肉植物専用培養土を選ぶ

育てながら増やせる楽しさは、パリダム・斑入りパリダムならではの魅力です。うまく増やせれば、寄せ植えやプレゼント用にも活用でき、育成の幅がさらに広がります。

徒長や水不足のサインに気づこう

パリダムや斑入りパリダムを育てていると、「なんとなく形が崩れてきた」「葉がスカスカして元気がない」と感じる瞬間があるかもしれません。

それは、植物からのSOSサイン——「徒長」や「水不足」の可能性が高い状態です。これらの兆候を早めに察知し、適切に対処することが、美しく健康な姿を保つための大切なポイントになります。

徒長とは?主な原因と見た目の変化

徒長(とちょう)とは、植物が本来よりも不自然に間延びして伸びてしまう状態を指します。パリダムは通常、ぎゅっと詰まったコンパクトな草姿が魅力ですが、日照が不足していると光を求めて上へ上へと伸びようとし、葉と葉の間隔が広くスカスカな見た目に変化してしまいます。

特に次のような環境では徒長しやすくなります:

- 室内の暗い場所に長時間置いている

- 曇りや雨が続き、日照時間が不足している

- 窓辺に置いていてもカーテン越しで光が弱い

徒長は見た目の問題だけでなく、株のバランスを崩しやすく、倒れやすくなるなど管理面でも支障が出てきます。

そのため、早めに日当たりの良い場所に移動し、自然な姿を取り戻すための対策が必要です。

水不足によるサインとは?

一方で、水不足も見逃せないトラブルのひとつです。多肉植物であるパリダムは乾燥に強いものの、完全に放置しすぎると、蓄えた水分が足りなくなり、葉に異変が現れます。

特に斑入りパリダムは、葉の白い斑の部分が光合成に関与しにくく、水分保持能力も低いため、乾燥に弱くなりがちです。

以下のような状態が見られたら、水不足を疑いましょう:

- 葉と葉の間が広がり、だらりと垂れている

- 葉の色が薄くなり、ツヤが失われている

- 指で触ると、葉がしわしわで柔らかい

- 葉先が茶色くなってきている

- 白い斑の部分が透明になり、脱落しかけている

このような症状が出た場合、まずは土の乾き具合をチェックし、必要に応じてしっかり水を与えることが大切です。ただし、いきなりたっぷり水を与えると根腐れの原因にもなりかねないため、様子を見ながら少量ずつ与えるのが安全です。

状態改善のためにできること

これらの症状に気づいたら、次のような対応を行いましょう:

- 置き場所を見直し、日当たりを確保する(午前中の日光が理想)

- 水やりの頻度・量を調整し、季節に合った管理に切り替える

- 風通しを良くして蒸れを防ぐ

- 必要なら仕立て直しを行って、形を整える

特に春と秋の生育期は、光と水を必要とする時期でもあるため、徒長や水不足のサインが出やすくなります。

だからこそ、日々の観察を欠かさず、小さな変化にも敏感に対応することが、長く美しく育てるためのコツです。

病気・病害虫とその対策方法

パリダムや斑入りパリダムは、多肉植物の中でも比較的育てやすく丈夫な種類ですが、環境が悪化したときには病気や害虫の被害を受けることがあります。特に湿度が高く、風通しの悪い環境が続いたときには、トラブルが発生しやすくなります。

放置すると症状が進行し、株全体に影響が出てしまうため、早期発見と正しい対策が非常に重要です。ここでは、パリダム類に多い病気や害虫の特徴と、すぐにできる対処法について詳しくご紹介します。

よくある病気とその兆候

パリダムで最も注意したいのは、過湿によって起こる「根腐れ」や「軟腐病(なんぷびょう)」です。これは、土が常に湿った状態であることが原因で発生し、根や茎が腐ってしまう病気です。

最初の異変は下葉に現れることが多く、以下のような症状が見られたら要注意です:

- 葉が変色し、黒ずんだり茶色になっている

- 指で触るとフニャッと柔らかくなっている

- 葉が落ちやすくなっている

この状態を放置すると、病変が株全体に広がり、最終的には回復が難しくなってしまうため、異常に気づいた時点で速やかに対処することが重要です。

害虫の種類と特徴

病気だけでなく、害虫の被害にも注意が必要です。以下のような害虫が発生することがあります:

- カイガラムシ

→ 白い粉や綿のような虫が葉や茎に付着し、植物の汁を吸って生育を妨げます。放置すると広範囲に広がります。 - アブラムシ

→ 新芽や若い部分に集まり、群れで栄養を吸い取ります。ウイルス病の媒介になることもあり注意が必要です。 - ナメクジ・カタツムリ

→ 夜間に出没し、葉を食害することがあります。特に地植えや湿った環境で被害が出やすいです。

これらの害虫は、発見が遅れると被害が一気に広がるため、こまめなチェックが肝心です。

対策方法と予防のコツ

病気や害虫からパリダムを守るためには、日常の管理と早期対応が何よりの予防策になります。以下のような対策が効果的です:

- 風通しの良い環境を作る

→ 密閉された空間や湿気のこもる場所は避け、空気が流れる場所に置くようにしましょう。 - 水やりの頻度を適切に保つ

→ 土が完全に乾いてから水を与えることで、根腐れのリスクを下げられます。 - 異常を見つけたらすぐに取り除く

→ 害虫が付いていたら手で除去したり、綿棒でアルコールを使って取り除くと効果的です。 - 必要に応じて薬剤を使う

→ 多肉植物専用の薬剤や殺虫スプレーを使えば、害虫の繁殖を防げます。ただし、使用時は葉焼けに注意し、日陰で処置するのが基本です。

また、定期的に葉の裏や茎の根元を観察する習慣をつけることで、小さな変化にもすぐ気づけるようになります。トラブルが起こる前に予防できることが、元気なパリダムを長く楽しむ最大のポイントです。

生育期と休眠期の季節管理

パリダムや斑入りパリダムを元気に育てるためには、植物の「リズム=季節ごとの成長サイクル」を理解することが非常に大切です。多肉植物は一年を通してずっと同じように育つわけではなく、気温や日照時間の変化に応じて「生育期」と「休眠期」を繰り返しています。この自然なサイクルに合わせて管理方法を変えることで、株を健康に保ち、美しさを長く楽しむことができます。

生育期:春と秋

パリダムと斑入りパリダムの主な生育期は春(3〜6月)と秋(9〜11月)です。この時期は気温が15〜25℃前後で安定し、植物の活動が最も活発になるタイミングです。

生育期に行うべき管理は以下のとおりです:

- 土が乾いたタイミングでたっぷり水やり

→ 成長をサポートするためには、メリハリのある水やりが大切です。湿らせっぱなしにするのではなく、乾燥と潅水を繰り返すイメージで。 - 緩効性肥料を少量だけ施す

→ 肥料の与えすぎは逆効果。多肉植物は肥料が少なめでも育つため、控えめにするのが基本です。 - 植え替えや挿し木に最適なタイミング

→ 新しい根を出しやすく、株の負担も少ないため、株分けや仕立て直しにもおすすめの季節です。

この時期は新芽も出やすく、葉色が鮮やかに変化したり、株がぐんぐん広がる成長が見られるため、観察していても楽しい時期です。

休眠期:夏と冬

一方で、夏(7〜8月)と冬(12〜2月)は休眠期にあたります。気温が高すぎたり、寒すぎたりすることで、植物は成長を一時的にストップし、自らを守るモードに入ります。

この時期は、次のような管理が求められます:

- 夏の管理ポイント

→ 強い直射日光と高温多湿の環境はパリダムにとって大敵です。以下の対策が有効です:

- 半日陰に移動し、葉焼けを防ぐ

- 風通しを良くし、蒸れ対策を強化

- 水やりは控えめにし、夜間や涼しい時間帯に行う

- 冬の管理ポイント

→ 冷え込みや霜が心配な時期には、以下の点に注意しましょう:

- 最低気温が5℃以下になる前に屋内へ移動

- 明るく暖かい窓辺などに置き、日照を確保

- 水やりは月に1回程度に控え、乾燥気味に管理

斑入りパリダムは、斑の部分が光合成効率に影響するため、通常のパリダムよりやや成長がゆっくりです。そのため、気温や日差しの変化に敏感に反応しやすく、より丁寧なケアが求められます。

このように、パリダムや斑入りパリダムを育てる上で、「季節ごとの管理の切り替え」はとても大切です。生育期にはしっかり育て、休眠期には無理をさせずに静かに見守ることが、年間を通じて元気な株を維持するコツとなります。

リズムをつかめば管理の難しさは感じにくくなり、あなたの環境に合わせた育成スタイルも見つけやすくなるでしょう。

まとめ|パリダムと斑入りパリダムの違い

記事のポイントをまとめます。

- パリダムと斑入りパリダムは葉の色や模様に大きな違いがある

- 斑入りパリダムはクリーム色の斑が入り見た目が華やか

- パリダムは成長が早く横に広がる性質を持つ

- 斑入りパリダムは成長が緩やかでコンパクトにまとまりやすい

- 両者とも乾燥に強く過湿に弱いため水やりは控えめが基本

- 生育期は春と秋で、この時期に最も成長が活発になる

- 夏と冬は休眠期にあたり水やりや日照を調整する必要がある

- 日当たりの良い場所を好むが、斑入りは強光を避けた方がよい

- 冬は霜や低温によるダメージを避けるため室内管理が安心

- 徒長や水不足のサインを早期に見つけることが美観維持のカギ

- 病気や害虫対策には風通しと観察の習慣が重要

- パリダムは地植えにも向くが水はけの良い場所を選ぶべき

- 斑入りパリダムは雨ざらしに弱く鉢植え管理が望ましい

- 挿し木や胴切りで簡単に増やせるため育成の楽しみが広がる

- 斑入りは見た目重視だが管理にやや繊細さが求められる

コメント