虹の玉を育てていると、葉がポロポロ落ちてしまったり、色が悪くなったり、成長が遅かったりすることがあります。

こうした問題は、適切な管理がされていないと、植物にストレスを与え、健康状態を損ねる原因となります。

そこで本記事では、虹の玉の葉がポロポロ落ちる原因と対策をはじめ、色が悪くなる原因や茎だけが伸びる状態の解消法、さらには病気の予防方法や正しい増やし方など、虹の玉を元気に育てるためのポイントを詳しく解説します。

虹の玉を健康に育てたい方、または育て方に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

記事のポイント

- 虹の玉の葉がポロポロ落ちる原因とその解決法

- 成長を妨げる環境要因と適切な対策方法

- 病気から守るための予防策と対処法

- 上手に増やすための挿し木と葉挿しの方法

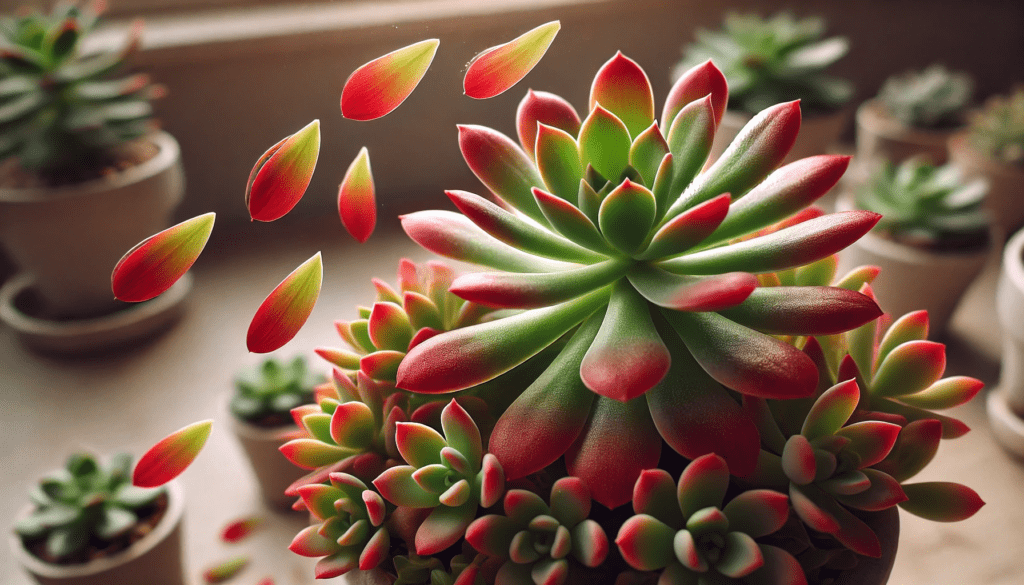

虹の玉がポロポロ落ちる原因と対策

- 虹の玉の葉がポロポロ落ちる理由とは?

- 過湿や乾燥が引き起こす葉の落下

- 虹の玉を触りすぎると落ちやすい?

- 成長期の葉の更新でポロポロ落ちることも

- 環境管理で葉の落下を防ぐ方法

- よくある質問

虹の玉の葉がポロポロ落ちる理由とは?

虹の玉の葉がポロポロと落ちてしまう理由は、いくつかの要因が考えられます。まず、環境の変化や管理方法が大きな影響を与えます。特に虹の玉をはじめとした多肉植物は、環境の微細な変化にも敏感です。わずかな不適切な状態が続くと、植物はそのストレスに反応して葉を落とすことがあります。

過湿や乾燥が続くと、虹の玉はストレスを感じやすく、葉が落ちやすくなります。特に過湿は根腐れを引き起こし、葉が健康的に育たなくなる原因となります。一方、乾燥しすぎても、虹の玉は水分不足に耐えきれず、葉を落としてしまいます。水分の管理が非常に重要です。

また、急激な温度変化や直射日光が強すぎる場合も、虹の玉にとって大きな負担となります。特に夏の強い日差しに長時間晒されると、葉が焼けてしまうことがあり、逆に寒暖差が激しい場所では温度ショックを受けて葉が落ちやすくなります。

さらに、虹の玉は成長期に古い葉を自然に落とす現象があります。このプロセスは、植物が新しい葉を育てるために必要なことです。そのため、成長期に葉が落ちるのは自然なことなので、過剰に心配する必要はありません。ただし、成長期が過ぎても葉が落ち続ける場合は、環境や管理方法を見直す必要があります。特に、温度管理や水やりの頻度を再確認することが大切です。

加えて、虹の玉は非常に繊細な葉を持っています。そのため、手で触りすぎることも葉が落ちる原因となります。植物は人の手によってストレスを受けやすく、繊細な部分に触れたことで葉が傷つき、最終的には落ちてしまうことがあります。必要最低限の世話を行うことが、植物にとっても負担が少なく、健康に育てるためのポイントです。

結論として、虹の玉の葉がポロポロ落ちる主な原因は、環境の変化や管理方法が不適切であることです。これを改善するためには、適切な水やり、温度管理、そして強すぎる直射日光を避けるなど、植物に優しい環境を整えることが重要です。細かいケアを行い、自然な成長サイクルに合わせた管理をすることで、この問題を防げます。

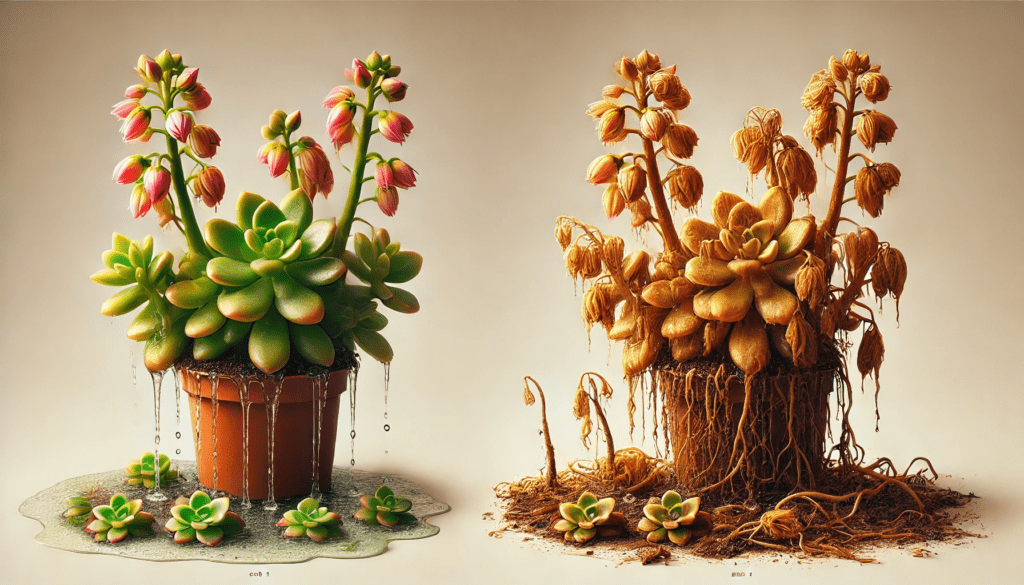

過湿や乾燥が引き起こす葉の落下

虹の玉を育てる上で、水やりは非常に重要なポイントです。多肉植物は基本的に乾燥に強い一方で、過湿に非常に弱いという特性があります。このため、過湿や乾燥が続くと、虹の玉の葉がポロポロと落ちてしまう原因となります。適切な水やりを行うことが、虹の玉を健康に育てるために最も大切なポイントです。

まず、過湿が引き起こす問題について詳しく見てみましょう。過湿になると、虹の玉の根が水分を過剰に吸収し、根腐れを引き起こします。根腐れは植物にとって非常に致命的で、根がしっかりと機能しなくなるため、植物全体の健康が損なわれます。この状態が続くと、虹の玉は必要な栄養を吸収できなくなり、その影響で葉が次々とポロポロ落ちてしまいます。特に、根腐れが進行すると植物は最終的に枯れてしまう可能性が高いので、過湿には十分に注意が必要です。

一方で、乾燥しすぎもまた葉が落ちる原因になります。虹の玉は乾燥に強いとはいえ、極端に水分不足が続くと、植物は水分を補うために葉を萎れさせます。乾燥状態が長期間続くと、葉がしおれた状態になり、最終的には落ちてしまいます。葉が萎れると、光合成がうまく行われず、植物全体の生育が阻害されるため、やはり葉の落下を引き起こすことになります。

虹の玉にとって理想的な水やりのタイミングは、土の表面が乾いたときです。土の湿度を常にチェックし、過湿にならないように注意しましょう。目安として、土の表面が乾いてから数日後に水を与えるのがベストです。また、水やりを行う際は、土全体がしっかり湿るように水を与え、余分な水分が下に流れるようにすると良いでしょう。余分な水分は鉢底に溜まらないようにしておくことも重要です。

さらに、土壌の水はけにも注意が必要です。水はけが悪い土壌では、水分が溜まりやすくなり、過湿を招いてしまいます。これを防ぐためには、水はけの良い土を使用することが大切です。例えば、多肉植物専用の園芸用土を使うことで、土の通気性が改善され、過湿を避けることができます。多肉植物用土は、砂や小石を混ぜた土が多いため、しっかりと水はけが良くなり、根腐れを防ぐ効果があります。

結論として、過湿と乾燥は虹の玉にとって大きなストレスとなり、葉を落とす原因になります。これを防ぐためには、水やりの頻度を適切に管理し、土の水はけにも気をつけることが重要です。虹の玉を健やかに育てるためには、土壌の状態と水やりのタイミングを見直し、植物にとって快適な環境を提供することが大切です。

虹の玉を触りすぎると落ちやすい?

虹の玉は非常にデリケートな植物であり、葉を触りすぎると、思いがけないストレスを与えることになります。多肉植物はその名の通り、肉厚で水分を蓄えた葉を持つため、自然界ではあまり外部からの刺激を受けません。そのため、手で触れることで植物は不安を感じやすく、ストレス反応を示すことがあります。

特に、葉に強い力を加えたり、頻繁に触ったりすることで、葉の細胞が傷つく可能性があります。植物が傷を受けると、その部位が弱り、最終的には葉がポロポロと落ちる原因になります。これは、虹の玉の健康にとって非常に良くない影響を与えることになります。

また、虹の玉の葉を触ることによって、皮膚に付着した汚れや油分が植物に悪影響を与えることもあります。手のひらには微細な汚れや油分がついているため、これが葉に付着することで、葉の表面に細菌やカビが繁殖する原因となります。特に湿気が多い環境では、傷ついた葉や汚れが付着した部分から腐敗が進みやすく、結果として葉が落ちることにつながります。

結論として、虹の玉は触れすぎると、ストレスや物理的なダメージを受け、その結果、葉がポロポロと落ちることになります。虹の玉を育てる際には、必要以上に触れず、手入れをする際は優しく扱うことが大切です。もし葉に何か異常が見られた場合でも、過剰に触れず、適切な方法でケアを行うよう心掛けましょう。適切な取り扱いで、虹の玉を健やかに育てることができます。

成長期の葉の更新でポロポロ落ちることも

虹の玉は成長期に新しい葉を育てるために、古い葉を自然に落とすことがあります。これは、植物が新しい成長にエネルギーを集中させるための自然なプロセスであり、通常は心配する必要はありません。特に、春から夏にかけては成長が活発になる時期であり、古い葉が役割を終えると、順調に新しい葉が出てきて、植物がさらに成長します。この現象は、多肉植物にとって健康な成長の証でもあります。

自然な葉の更新は、植物にとって非常に重要な過程です。新しい葉が出ることで、より多くの光合成が行われ、植物が元気に成長していくことができます。特に多肉植物は、余分なエネルギーを葉に貯め込み、成長に備えるため、古い葉を落として新しい葉を育てることは、植物の生理的な必要性です。ですので、少しの葉の落下はまったく問題ありません。

しかし、葉が異常に多く落ちる場合や、他の不具合が見られる場合には、注意が必要です。成長期に入ると、植物は新しい成長に多くのエネルギーを使うため、わずかな環境の変化でも影響を受けやすくなります。例えば、光の量が不足していたり、水やりの頻度が不適切だったり、温度が急激に変化したりすると、植物はストレスを感じて葉を多く落としてしまうことがあります。このような場合は、成長環境を見直すことが非常に重要です。

次に確認すべきポイントとしては、以下が挙げられます:

- 光の量: 虹の玉は十分な日光を必要とします。特に成長期には、直射日光を数時間浴びることが理想的です。日光が足りないと、成長が鈍化し、葉が多く落ちる原因となります。

- 水やり: 成長期には土が乾燥しきる前に水を与えることが大切ですが、過湿には注意が必要です。水やりのタイミングを見直しましょう。

- 温度: 春から夏にかけての温暖な気温は最適ですが、極端に温度が高くなりすぎたり、急激に寒くなったりすると、植物にストレスを与える原因となります。

結論として、成長期に葉の更新が起きることは虹の玉にとって自然な現象であり、健康的な成長の証です。しかし、過剰に葉が落ちる場合や異常が見られる場合には、育成環境を再評価し、必要な調整を行うことが重要です。これにより、虹の玉は引き続き元気に成長し、健康的な姿を保つことができます。

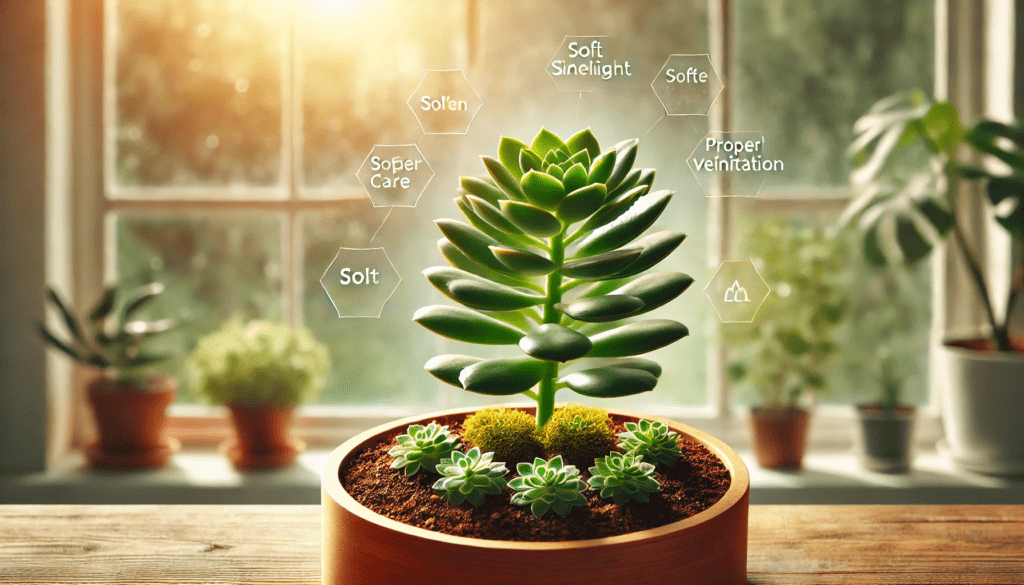

環境管理で葉の落下を防ぐ方法

虹の玉の葉がポロポロと落ちるのを防ぐためには、適切な環境管理が非常に重要です。環境が整っていないと、植物はストレスを感じ、葉が落ちやすくなります。ここでは、虹の玉を健康に育てるために、日光、温度、水やりなどのポイントを詳しくご紹介します。

まず最初に確認したいのは、日当たりです。虹の玉は多肉植物であり、直射日光を好みます。しかし、強すぎる日光が長時間続くと、葉が焼けることがあります。特に夏の強い日差しでは、葉が日焼けして乾燥し、最終的に落ちることがあります。理想的な環境としては、日中の数時間、明るい場所で直射日光を浴びることが重要です。特に春から秋にかけては、日光をしっかりと浴びさせることで健康的に育ちます。

一方で、日光が不足していると、虹の玉の成長が停滞し、葉が落ちる原因となります。もし室内で育てている場合、窓際に置くことで、より多くの日光を確保できます。冬の時期は日光が弱くなるため、できるだけ日照時間を延ばせる場所に移動させることが大切です。

次に、温度管理も非常に大切なポイントです。虹の玉は温暖な気候を好む植物で、最適な温度範囲は15~25度です。しかし、急激な温度変化には弱いため、室内で育てる場合は、特に冬場に寒さ対策をしっかりと行いましょう。冷たい風や霜に当たると、葉が傷みやすくなり、その後落ちることがあります。室内で育てる際には、暖房の近くや寒風が当たる場所には置かないように気をつけましょう。

さらに、温度が急激に変わることが多い場所では、温度差によるストレスを避けるため、安定した温度を維持できる場所を選びましょう。特に、夜間に冷え込む場所では、保温対策として、温度計を使って温度管理を行うのも有効です。

水やりについても、虹の玉を健康に育てるためには重要なポイントです。乾燥が続く季節には、水やりの頻度を増やす必要がありますが、逆に湿度が高い時期や雨が続く季節には、水やりを控えめにしましょう。多肉植物は過湿に弱いため、水やりをしすぎると根腐れの原因となり、最終的には葉が落ちてしまうことがあります。

水やりのタイミングを見極めるためには、土の表面が乾いてから水を与えるのが理想です。土の中の水分量を確認するために、指を土に差し込んで湿り気をチェックすることをおすすめします。また、受け皿に水がたまっていると過湿状態を引き起こすので、必ず水はけの良い鉢を使い、受け皿に水が残らないように管理することが大切です。

最後に、湿度にも注意が必要です。湿度が高い環境では、カビや細菌が繁殖しやすく、葉の腐敗や病気の原因となります。湿度が高くなりすぎないように注意し、特に室内で育てている場合は、換気を良くすることが大切です。湿度が高い季節には、空気の流れを良くして、風通しを良く保つことが健康的な育成に繋がります。

結論として、虹の玉の葉がポロポロ落ちないようにするためには、日光、温度、水やりの管理を適切に行うことが欠かせません。植物の特性に合わせた環境を整えることで、虹の玉は健康に育ち、葉の落下を防ぐことができます。特に、温度や湿度の管理に注意を払い、環境に合わせた水やりを行うことが、元気な虹の玉を育てるための鍵となります。

よくある質問

1. 虹の玉はどれくらい水やりをすればよいですか?

質問: 虹の玉にどれくらいの頻度で水やりをすればよいですか?

回答: 虹の玉は多肉植物の一種であり、水やりは非常に重要です。目安としては、土の表面が乾いた時点で水やりを行うのが理想的です。特に夏の成長期には週に1〜2回、水やりを行うことが一般的ですが、冬の休眠期には水やりの頻度を減らす必要があります。過湿に弱いため、土が湿っている状態で水を与え続けないように注意してください。

2. 虹の玉の葉がポロポロ落ちるのはなぜですか?

質問: 虹の玉の葉がポロポロ落ちる原因とその対策は?

回答: 過湿や乾燥、温度変化が原因で葉が落ちやすくなります。特に過湿が続くと根腐れを引き起こし、葉が落ちることがあります。また、成長期の自然な葉の更新や、触りすぎによるストレスも影響します。葉が落ちるのを防ぐためには、水やりの頻度を調整し、温度や湿度を適切に管理することが重要です。

3. 虹の玉が黒くなる原因と対策は?

質問: 虹の玉の葉が黒くなる原因とその解決法は?

回答: 虹の玉の葉が黒くなる主な原因は、過湿、病気、低温などです。過湿は根腐れを引き起こし、病気はカビや細菌の感染によるものです。黒くなった葉は早めに取り除き、水やりの頻度を減らし、通気性の良い場所で育てることが予防に繋がります。また、寒さにも弱いので、冬の寒さ対策も必須です。

4. 虹の玉はどんな場所で育てるのが理想ですか?

質問: 虹の玉を育てるのに最適な場所はどこですか?

回答: 虹の玉は明るい場所で育てることが理想です。直射日光を好みますが、強すぎる日光が当たると葉が焼けることがあるため、少し遮光することも考慮しましょう。特に春から夏にかけては、日光を十分に浴びることで元気に成長します。冬は温暖な場所で管理し、寒風や霜に当たらないようにすることが大切です。

5. 虹の玉の葉が伸びすぎてしまった場合はどうすればよいですか?

質問: 虹の玉の茎が伸びすぎてしまった場合、どうしたら良いですか?

回答: 虹の玉が伸びすぎる原因は、日照不足や過剰な水やりです。茎が細く長く伸びるのは、光を求めて徒長している証拠です。この場合、日光が十分に当たる場所に移動し、水やりの頻度を調整することが重要です。伸びすぎた茎は剪定することで、形を整えることができます。

6. 虹の玉の寿命を延ばすために必要なケアは?

質問: 虹の玉を長生きさせるためにはどうしたらよいですか?

回答: 虹の玉を長生きさせるためには、定期的な手入れと適切な管理が必要です。特に、湿度管理や水やりの頻度を守り、過湿を防ぐことが大切です。また、冬の寒さ対策や、良好な日照環境を提供することが、長寿命に繋がります。適切な場所で育て、成長環境を整えることで、10年以上の寿命を持つことができます。

7. 虹の玉は病気にかかりやすいですか?

質問: 虹の玉は病気にかかりやすい植物ですか?

回答: 虹の玉は比較的病気に強い植物ですが、湿度が高すぎる環境や過湿が続くと病気にかかることがあります。代表的な病気には、灰色かび病や根腐れがあり、特に湿度や水やりに気を付けることが予防に繋がります。定期的な殺菌剤の使用や、乾燥させる時間を確保することで病気の発生を防げます。

8. 虹の玉を増やす方法は?

質問: 虹の玉はどうやって増やすことができますか?

回答: 虹の玉は挿し木や葉挿しで簡単に増やすことができます。挿し木の場合、健康な茎を切り取って土に挿し、1〜2日乾燥させた後に植えることがポイントです。葉挿しは、葉を切り取って乾燥させ、土に挿し込む方法です。どちらも明るい場所で管理し、湿度と温度を適切に保つことで、順調に育ちます。

9. 虹の玉は室内で育てられますか?

質問: 虹の玉は室内で育てることができますか?

回答: 虹の玉は室内でも育てることが可能です。ただし、直射日光が不足しないように、明るい場所に置くことが必要です。室内では窓辺や日当たりの良い場所が理想的で、温度管理にも気を付けましょう。冬は特に暖房の近くや寒さに弱いので、注意が必要です。

10. 虹の玉を剪定するタイミングは?

質問: 虹の玉を剪定するベストタイミングはいつですか?

回答: 虹の玉の剪定は、春から夏の成長期に行うのが最適です。この時期は新しい成長が活発になり、剪定しても植物が素早く回復します。茎が伸びすぎたり、形が崩れたりした場合には、清潔な剪定ばさみで不要な部分をカットしましょう。剪定後は、新しい芽が出るのを楽しみながら育てます。

虹の玉の葉をポロポロ落とさせない!ケアと復活方法

- 虹の玉の寿命とは?

- 色が悪い、伸びすぎの対策

- 茎だけの状態や大きくならない原因

- 黒くなる原因と解決法

- 病気と予防方法とは

- 増やし方:挿し木と葉挿し

虹の玉の寿命とは?

虹の玉の寿命は、適切な管理を行うことで比較的長く、5年から10年程度とされています。しかし、育て方や環境次第では、10年以上生きることも珍しくありません。虹の玉はその美しい姿を長期間楽しめる植物ですが、長寿を全うさせるためには、定期的な手入れや環境の調整が欠かせません。

虹の玉は多肉植物の一種で、成長が遅いのが特徴です。そのため、急いで成長を促すのではなく、自然のペースに合わせて育てることが大切です。無理に成長を早めようとしたり、環境にストレスを与えるような管理をすると、健康を損なう原因となり、結果的に寿命が縮まることがあります。特に、無理な水やりや、湿度管理の失敗が原因で根腐れや病気が発生し、これが寿命を縮める大きな要因となります。

虹の玉の寿命を延ばすために重要なポイント

- 湿度管理

虹の玉は乾燥に強い植物ですが、湿度が高すぎると根腐れを引き起こしやすいです。逆に乾燥しすぎると葉がしおれたり、色が悪くなります。したがって、湿度が高くなりすぎないように気をつけ、風通しの良い場所で育てることが重要です。室内で育てる場合は、湿気がこもらないように定期的に換気を行うことを心掛けましょう。 - 適切な水やり

水やりの頻度は季節や環境に合わせて調整することが大切です。乾燥した季節にはやや多めに水を与え、湿度が高い時期や梅雨時には水やりを控えめにしましょう。また、虹の玉は土の表面が乾いてから水を与えることが基本です。過湿を避けるためには、鉢底に排水孔がある鉢を使用し、余分な水がたまらないようにすることが重要です。 - 適切な温度管理

虹の玉は温暖な気候を好みますが、寒さに弱いため、特に冬越しに注意が必要です。冬の寒さが10度以下に下がると、虹の玉は元気をなくしやすくなります。室内で育てている場合は、暖かい場所に移動させ、冷たい風や霜に直接当たらないようにしましょう。屋外で育てている場合は、寒い季節に防寒対策として、屋内に取り込むか、温室での栽培を検討するのも一つの方法です。 - 光の管理

虹の玉は直射日光を好みますが、強すぎる日差しには注意が必要です。夏場の強烈な日光では、葉が焼けてしまうことがあります。理想的には、日光が十分に当たる場所で育て、明るい場所に置くことが望ましいです。冬の寒い時期には日照時間が短くなるため、日光が不足しがちになるので、可能であれば人工照明を使って補うことも考えられます。

虹の玉の寿命を延ばすために必要なケア

- 定期的な手入れ:古い葉や傷んだ部分は取り除き、植物全体の健康を保ちます。また、植え替えを適宜行い、根詰まりを防ぐことも大切です。3~4年に一度のペースで、根の状態を確認してあげましょう。

- 病気や害虫の予防:病気や害虫がつくと、虹の玉の寿命が縮まる原因になります。特に湿度が高い環境では、カビや細菌が繁殖しやすいので注意が必要です。定期的に葉の裏や根の状態をチェックし、異常があればすぐに対処しましょう。

虹の玉の寿命は、適切な管理を行うことで10年以上にわたって生き続ける可能性があります。湿度や水やりの管理、温度調整、そして日光の確保など、虹の玉の特性に合った環境を整えることが、健康的で長寿を全うするための鍵です。植物の成長に合わせて、無理なく自然のペースで育てていくことが、長生きさせるためのポイントです。

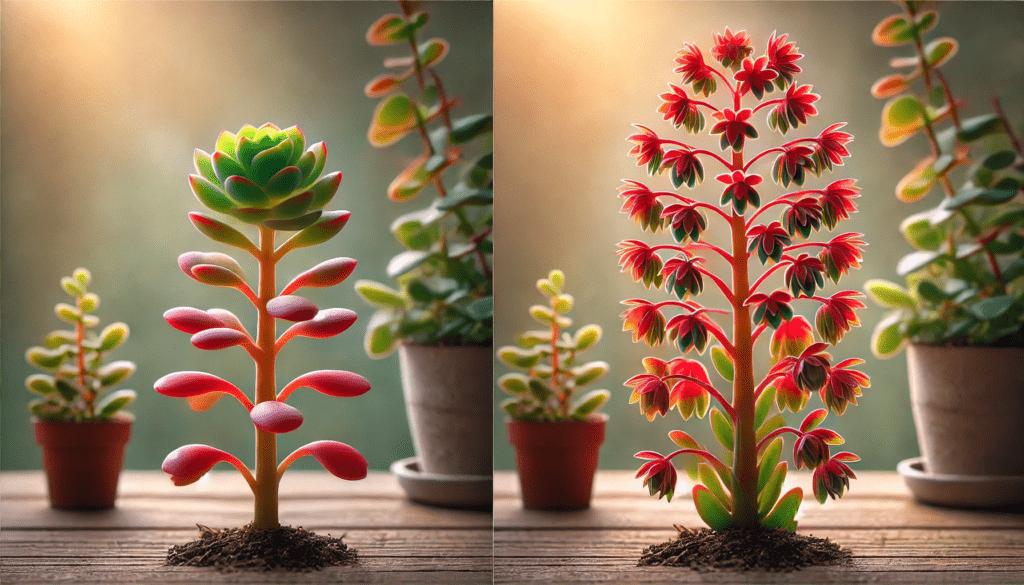

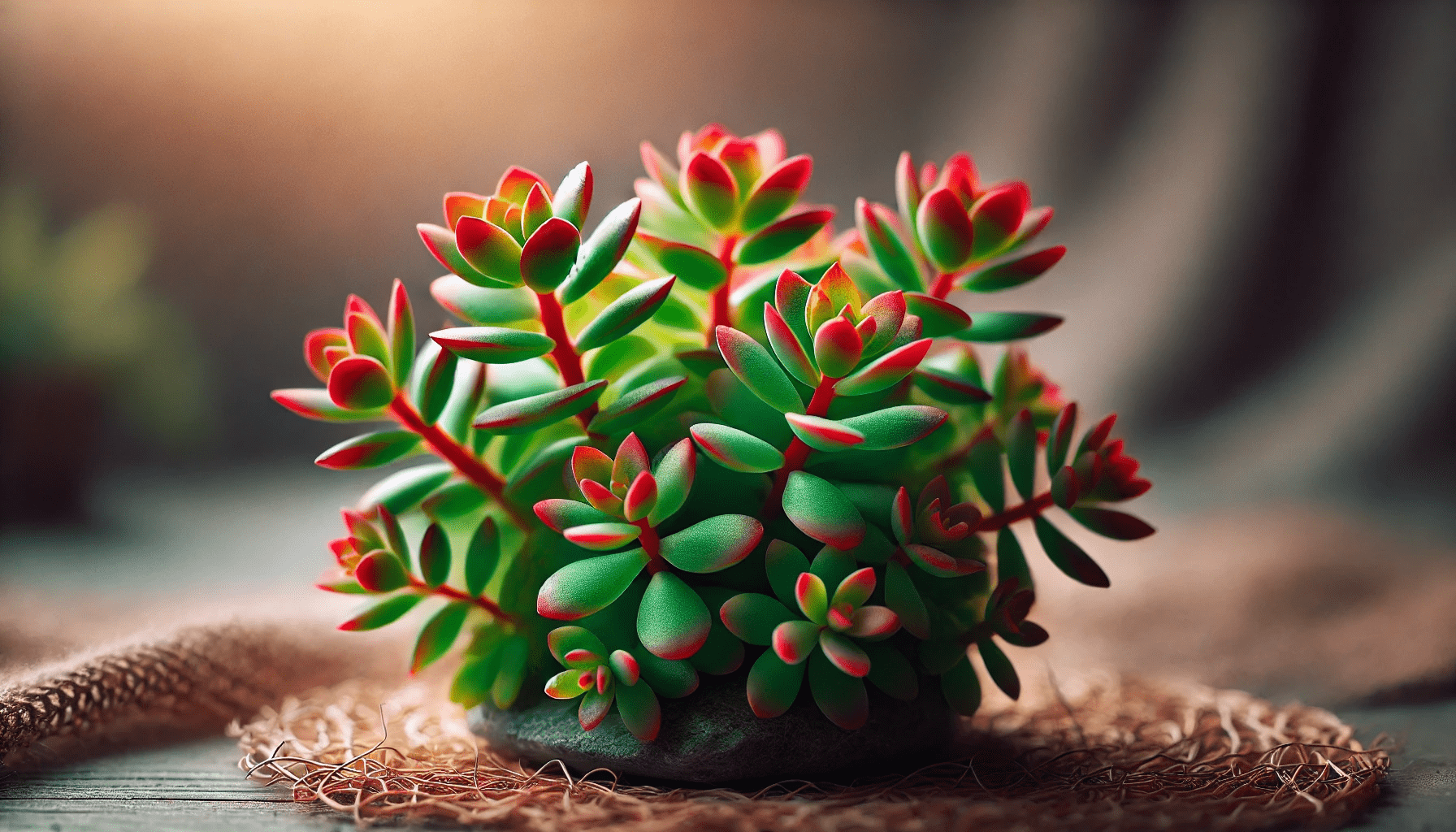

色が悪い、伸びすぎの対策

虹の玉が色が悪くなる、または伸びすぎてしまった場合、その背後には環境の問題が隠れていることが多いです。これらの問題は、特に日照不足や水やり・肥料の管理不足と密接に関連しています。具体的な原因と対策を見ていきましょう。

色が悪くなる原因と対策

虹の玉の葉が色が悪くなる、あるいは葉が薄くなる原因として、最も多いのは光不足です。虹の玉は直射日光を好む植物であり、日光が不足すると、葉の色が薄くなり、元気をなくしてしまいます。特に冬の季節や、室内で育てる際に日光が足りなくなることが多く、葉が黄色っぽくなったり、元気がなくなったりすることがあります。逆に、肥料を与えすぎると、過剰な栄養が植物にストレスを与え、葉が黄変したり、枯れる原因となります。

対策としては、まず、虹の玉を日当たりの良い場所に移動させることが最も重要です。特に明るい窓辺や、直射日光が当たる場所に置くことが理想的です。夏の強い日差しにさらされると葉が焼けてしまうので、その場合は、少し日光を遮ることを検討しましょう。

また、肥料の管理も重要です。肥料を与える際は、必ず適切な量を守り、春から秋にかけての成長期に合わせて与えることが基本です。冬場は成長が緩やかになるため、肥料を控えめにすることが推奨されます。

伸びすぎる原因と対策

虹の玉が伸びすぎてしまう原因として、最も多いのは日照不足です。特に、日光が不足すると、植物は光を求めて徒長し、茎が細く長く伸びてしまいます。このような状態は、見た目にバランスが悪く、葉が落ちやすくなる原因にもなります。また、過剰な水やりも原因の一つです。水やりを頻繁にしすぎると、根が水分を過剰に吸収し、植物が不安定になり、茎が伸びすぎることがあります。

対策としては、まず日当たりの良い場所に移動させ、適切な水やりを行うことが基本です。虹の玉は乾燥を好む植物で、過湿を嫌います。水やりは土の表面が乾いたときに行い、土が湿っている状態では与えないようにしましょう。また、もし茎が伸びすぎてしまった場合は、剪定を行って、不要な部分を切り取ることで形を整えることができます。剪定は植物の健康にも良い影響を与え、新しい成長を促すことができます。

その他の対策

- 温度の管理

虹の玉は温暖な気候を好みますが、急激な温度の変化や、寒暖差が大きい場所ではストレスを感じやすく、茎が伸びすぎる原因となることもあります。特に冬の寒さには弱いため、寒い季節には室内で育てるか、温度管理をしっかりと行いましょう。 - 土壌の確認

虹の玉の土は、水はけの良い土を使うことが重要です。水はけが悪いと、根が呼吸できず、過湿状態が続くことになります。過湿は茎が伸びる原因となり、また病気を引き起こす可能性もあります。多肉植物用の土を使用することで、適切な排水性を確保できます。

虹の玉の色が悪くなったり、伸びすぎたりする場合は、主に日照不足や過剰な水やり、肥料管理が原因です。日当たりの良い場所に移動し、水やりの頻度と肥料の量を適切に管理することで、これらの問題を解決できます。もし茎が伸びすぎてしまった場合は、剪定を行い、植物の形を整えてあげましょう。適切な管理を行うことで、虹の玉は健康的に美しい姿を保つことができます。

茎だけの状態や大きくならない原因

虹の玉が茎だけの状態や、大きくならない原因は、主に栄養不足や環境の問題が影響しています。虹の玉は、適切な環境でこそ健康に成長する植物です。そのため、栄養が不足していたり、日光や水やりが不適切だったりすると、茎ばかりが伸びる結果となります。特に、虹の玉は多肉植物であり、日光の確保や水やりの頻度に非常に敏感です。これらを適切に管理しないと、理想的な成長を妨げることになります。

茎だけが成長する原因と対策

虹の玉が茎だけ成長する場合、最も多い原因は日光不足です。虹の玉は、直射日光を好む植物であり、光が不足すると、葉を十分に育てることができず、植物は徒長して茎ばかりが長く伸びます。この現象は、光を求めて植物が光源に向かって伸びるために起こります。

対策としては、まず日当たりの良い場所に移動することが最も重要です。虹の玉を直射日光が当たる場所に置くことで、葉がしっかりと育ち、健康的に成長することができます。屋外で育てている場合、日差しが強すぎると葉が焼けることもあるので、その場合は少し日陰に移すことも考えましょう。室内で育てる際には、明るい窓辺が理想的です。

成長が遅い、大きくならない原因と対策

虹の玉の成長が遅い、または全く大きくならない原因は、栄養不足や不適切な土壌環境、または水やりの過不足が考えられます。特に、虹の玉は水はけの良い土を好みます。もし土壌が水はけが悪かったり、過湿になったりすると、根腐れを引き起こし、植物の成長が阻害されることになります。根腐れが進行すると、成長が停滞し、最終的には植物が枯れることもあります。

対策として、まず土壌の状態を確認しましょう。虹の玉には、水はけの良い土が必要です。園芸用の多肉植物用土を使うと、適切な排水性を確保できるため、根腐れを防ぐことができます。もし土が粘土質で水はけが悪い場合は、パーライトや軽石などを混ぜて、通気性を改善することが大切です。

さらに、適切な水やりも重要です。虹の玉は過湿を嫌うため、土の表面が乾いたときにしっかりと水を与え、それ以外の時期に水やりを控えることが大切です。水が多すぎると根腐れを引き起こすため、乾燥気味に保つのがポイントです。

栄養管理の重要性

虹の玉は成長期に入ると、春から夏の間に栄養が必要です。成長を促進するために、適切な肥料を与えることも大切です。特に、液体肥料や緩効性肥料を使うと、植物に均等に栄養を供給することができます。ただし、肥料の与えすぎは根を傷める原因となるため、適量を守りましょう。また、冬の間は肥料を控えめにし、植物が休眠に入る時期には与えない方が良いです。

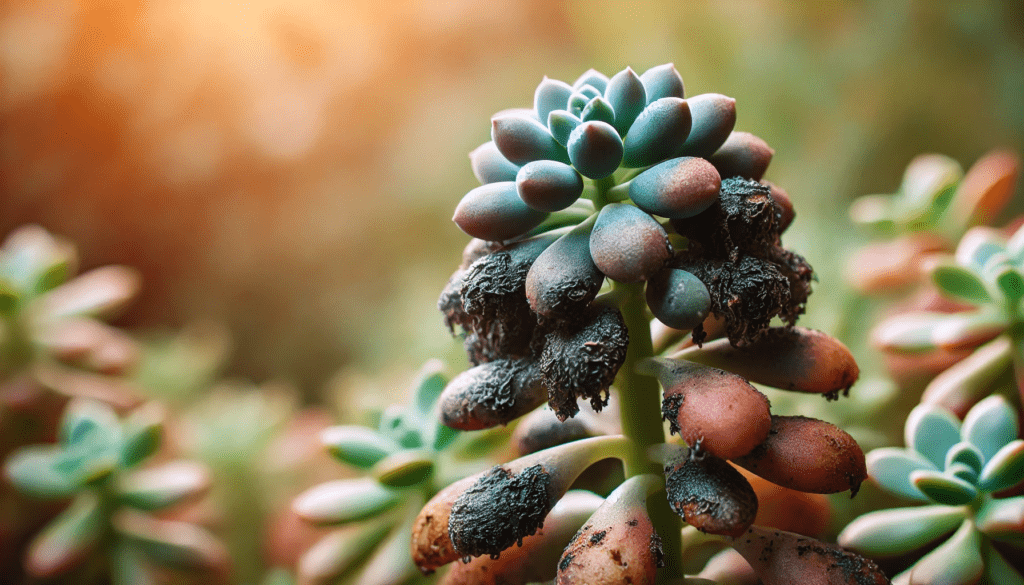

黒くなる原因と解決法

虹の玉の葉が黒くなる原因は、主に過湿や病気が関係しています。これらの問題を放置すると、健康な部分まで影響が広がり、最終的に植物全体の健康を損なうことがあります。具体的な原因とその解決方法を詳しく見ていきましょう。

1. 過湿による黒変

虹の玉は、多肉植物であり水分管理に敏感です。過湿が続くと、根腐れが進行し、これが葉の黒変に繋がることがあります。水やりの頻度が過剰だったり、排水性の悪い土壌に植えられていると、根が酸素不足になり、腐敗を引き起こします。この腐敗が葉にまで影響を及ぼし、黒く変色したり、しおれたりします。

解決法としては、過湿を避けることが最も重要です。まず、土の水はけが良いか確認しましょう。もし水はけが悪い場合は、パーライトや軽石を混ぜることで改善できます。また、水やりの頻度を見直すことも大切です。多肉植物は、土の表面が完全に乾いたときにのみ水を与えることが基本です。湿度が高い季節や梅雨時などは、特に過湿に注意しましょう。

2. 病気による黒変

次に考えられる原因は、病害虫です。特に、カビや細菌が原因で葉が黒くなることがあります。カビや細菌は、湿度の高い環境や、葉が傷ついた部分に付着しやすいです。黒くなった部分が広がるのも特徴で、進行すると植物全体に悪影響を与えることになります。

解決法としては、病気の予防と早期発見が重要です。風通しの良い環境で育てることで、湿気を抑え、病気の発生を防ぎます。もしカビや細菌が原因で黒変が発生した場合、早めに黒くなった葉を取り除くことが必要です。さらに、殺菌剤を使うことで病気の拡大を防ぐことができます。予防として、定期的に植物の状態をチェックし、異常を早期に発見することが大切です。

3. 低温による黒変

低温も虹の玉の葉が黒くなる原因のひとつです。特に冬の寒さが続くと、虹の玉は低温に弱いため、葉が傷みやすくなります。霜や寒風にさらされると、葉に冷害が起こり、黒く変色してしまうことがあります。特に、室外で育てている場合、冬の間に十分な寒さ対策を行わないと、葉の先端から黒くなり、最終的に全体に広がることがあります。

解決法としては、室内での管理をおすすめします。特に気温が10度以下に下がる地域では、冬季は室内に移動させ、暖かい場所で育てるようにしましょう。また、冷たい風に当たらないように注意し、風通しが良くて暖かい場所に置くことが理想的です。室内でも、直射日光が当たる窓辺に置くことが最も良い環境です。

4. 黒くなった葉の処理

黒くなった葉は、病気や過湿の影響を受けている可能性が高いので、早めに取り除くことが大切です。これにより、他の健康な部分への影響を防ぎ、植物が回復しやすくなります。特に、黒くなった部分が広がりやすいので、なるべく早く対応することが重要です。

病気と予防方法とは

虹の玉は、比較的病気に強い植物ではありますが、不適切な環境や管理の怠りが原因で、病気にかかることもあります。特に湿度が高すぎる環境や過湿な土壌では、病気が発生しやすくなります。代表的な病気には、灰色かび病や根腐れがあり、それぞれ異なる対策が必要です。

1. 灰色かび病

灰色かび病は、虹の玉の葉に灰色のカビが発生し、最終的には葉が腐ってしまう病気です。灰色のカビは、湿気が多い環境や風通しが悪い場所で特に繁殖しやすく、カビが広がることで植物全体にダメージを与えます。カビが進行すると、葉が黒くなるだけでなく、最終的には植物が枯れる原因となることがあります。

予防方法としては、まず湿度管理が最も重要です。虹の玉は湿気を嫌うため、風通しの良い場所で育てることが基本です。また、水やり後に土が乾きやすいように、排水性の良い土を使用し、土の表面が乾いた時点で水を与えることが大切です。湿度が高すぎると感じたら、室内でも風通しを良くし、湿気を減らす工夫をしましょう。

もし既に灰色かび病の兆候が見られた場合、病変部分を早期に取り除き、殺菌剤を使うことでカビの拡大を防げます。カビの拡大を防ぐためには、速やかな対応が必要です。

2. 根腐れ

根腐れは、過湿な土壌が原因で発生する病気です。過剰な水やりや排水性の悪い土壌が続くと、虹の玉の根が水分を過剰に吸収し、酸素不足となり腐敗が進行します。根が腐ると、植物全体が栄養を吸収できなくなり、葉がしおれたり、黄色くなったりすることがあります。最終的には、根が完全に腐ってしまうと、植物は枯れてしまいます。

予防方法としては、土の水はけを良くすることが重要です。多肉植物には、排水性の高い土壌が必要です。例えば、パーライトや軽石を混ぜて、土の排水性を高めることが効果的です。また、水やりは土の表面が完全に乾いてから行い、常に土が湿りっぱなしにならないように心掛けましょう。冬季には特に水やりを控えめにし、根腐れを防ぐことが重要です。

もし根腐れが進行している場合は、根を切り取る必要があります。腐った根を取り除き、新しい土で植え直すことで、根腐れの進行を防ぐことができます。

3. 病気の予防と早期対処

病気の予防には、日々の環境管理が欠かせません。まず、湿度を適切に管理し、風通しの良い場所で虹の玉を育てることが基本です。水やりの頻度や土壌の選定も病気の予防には大きな影響を与えます。

万が一、病気の兆候が見られた場合には、早期発見と早期対処が鍵となります。病気の葉や根を取り除き、感染拡大を防ぐことが大切です。さらに、殺菌剤や消毒薬を使うことで、病気が広がるのを防ぐことができます。

病気を防ぐためには、予防が最も重要です。定期的に植物の状態をチェックし、異常がないか確認することが病気の早期発見に繋がります。

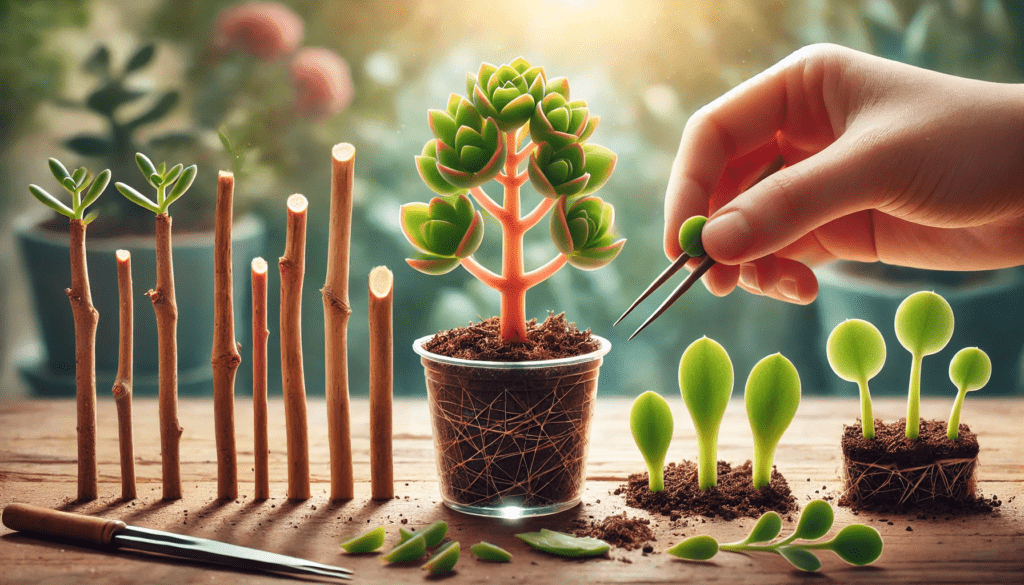

増やし方:挿し木と葉挿し

虹の玉は挿し木や葉挿しで簡単に増やすことができます。これらの方法は、初心者でも比較的手軽にできる繁殖方法であり、それぞれに適したタイミングや注意点があります。増やすことで、どんどん新しい株を育てることができるので、虹の玉を増やしたい方には最適です。

1. 挿し木による増やし方

挿し木は、新しい茎を切り取って土に植える方法です。この方法は比較的早く新しい株が育ちやすく、成長も安定しやすい特徴があります。挿し木の手順を詳しく見ていきましょう。

- 適切な茎を選ぶ: まず、健康で丈夫な新しい茎を選びます。成長が活発な茎をカットするのがコツです。枝が細くてしっかりしたものを選びましょう。

- 茎を切り取る: 茎を切る際には、清潔なハサミやナイフを使って、斜めにカットします。これは切り口が乾燥しやすく、根が出やすくなるためです。

- 乾燥させる: カットした茎は、1〜2日間乾燥させます。切り口を乾燥させることで、腐敗を防ぎ、根が出やすくなります。

- 土に植える: 乾燥した茎を水はけの良い土に挿します。土の表面を軽く押さえ、茎をしっかりと固定します。この際、土壌に軽く湿り気を与え、湿度を保つようにしましょう。

- 置き場所: 挿し木をした鉢は、明るい場所で、直射日光は避けるようにします。温度は20℃前後が最適です。

挿し木後、1ヶ月ほどで根が出始めます。根がしっかりと張ったら、通常の虹の玉と同じように育てていきましょう。

2. 葉挿しによる増やし方

葉挿しは、健康な葉を使って新しい株を育てる方法です。この方法もとても簡単で、初心者でも成功しやすいです。葉挿しの手順を以下で説明します。

- 健康な葉を選ぶ: まず、元気な葉を選びます。葉に傷がないことを確認してから、葉の基部を清潔なハサミで切り取ります。

- 乾燥させる: 切り取った葉は、1〜2日間乾燥させます。葉を切った部分が乾燥することで、腐敗を防ぎ、根が出やすくなります。

- 土に差す: 乾燥させた葉を水はけの良い土に差し込みます。葉の切り口が土に接するように置きますが、土の中に深く差し込む必要はありません。葉の基部が土に軽く触れる程度で大丈夫です。

- 湿度と温度の管理: 葉挿しの場合、湿度がとても重要です。湿度70%程度を維持し、温度は18〜25℃が最適です。乾燥を防ぐために、ビニール袋や透明なケースをかぶせて湿度を保つとよいでしょう。

- 根の発芽: 数週間後、葉が根を張り始めます。2〜3週間後には新しい芽が出ることがあります。根がしっかり張ったら、通常通りの管理で育てます。

葉挿しは、根が出るまで時間がかかることもありますが、1ヶ月〜2ヶ月以内には新しい根が出て、苗が育ち始めます。

3. 増やすためのポイント

- 時期: 増やす作業は、春から夏の成長期に行うのが理想です。この時期に挿し木や葉挿しを行うと、根の発芽がスムーズに進みやすくなります。

- 水やり: 新しく増やした株は、過湿にしないように注意しつつ、水やりを行います。土が乾いてから水を与えるようにし、過湿を防ぎましょう。

- 注意点: 挿し木や葉挿しをする際には、使用する道具が清潔であることを確認しましょう。また、土の通気性を良く保つことが、成功の鍵です。

まとめ|虹の玉がポロポロ落ちる原因とケア方法

記事のポイントをまとめます。

- 虹の玉は直射日光を好み、明るい場所で育てると元気に成長する

- 過湿に弱いため、土の表面が乾いた時に水やりを行うのが理想

- 冬は温度が低すぎると元気がなくなり、寒さ対策が必要

- 虹の玉の葉がポロポロ落ちる原因は過湿や乾燥、温度変化にある

- 日光不足や水やりの過剰が原因で茎が伸びすぎることがある

- 黒くなる原因には過湿、病気、低温があり、早期対処が重要

- 虹の玉は成長期に新しい葉を育てるため、古い葉が自然に落ちる

- 病気予防には湿度管理と風通しの良い場所での育成が必要

- 虹の玉を増やす方法として、挿し木と葉挿しがある

- 虹の玉は湿気に弱く、過剰な水やりや湿度が原因で病気が発生しやすい

- 健康な土壌で育てることで根腐れを防ぐことができる

- 虹の玉の寿命は適切な管理で10年以上延ばすことができる

- 冬の寒さ対策として、室内で育てるときは温度が10度以下にならないようにする

- 虹の玉が伸びすぎた場合は、剪定して形を整えることができる

- 虹の玉は比較的病気に強いが、湿度が高すぎると病気にかかることがある

コメント