野ばらの精は、その美しい色合いや形状、さらには秋の紅葉が魅力的な多肉植物です。

エケベリア属に属するこの植物は、育てやすさと観賞価値の高さから、多くのガーデニング愛好者に愛されています。

特に、葉がピンクや紫、緑のグラデーションを見せる姿が人気で、育てる環境によって色の変化を楽しむことができます。

この記事では、野ばらの精の育て方に焦点を当て、健康に育てるためのポイントや、紅葉を引き出すためのコツ、さらに季節ごとの管理方法を詳しく解説します。

初心者でも安心して育てられるように、土の選び方や水やり、日当たりの調整方法など、実践的な情報を提供します。

これから野ばらの精を育てる方や、既に育てている方にとって役立つ内容が盛りだくさんです。

記事のポイント

- 野ばらの精の基本情報と特徴について

- 健康的に育てるための土選びや水やりのポイント

- 日当たりの調整方法や紅葉を引き出すための育成方法

- 季節ごとの管理方法や生育期・休眠期における注意点

野ばらの精の育て方と基本情報

- 野ばらの精とは?その別名について

- 自生地と原種の特徴

- 魅力と美しい紅葉

- 耐寒性と気温管理

- 交配式と成長の秘密

野ばらの精とは?その別名について

野ばらの精は、エケベリア属に属する多肉植物の一種で、その美しい色合いとユニークな形状が特徴です。この植物は、柔らかな葉を持ち、ピンクや紫、緑が絶妙に混ざり合った美しいグラデーションを形成します。そのため、ガーデニング愛好者の間で非常に人気が高い植物です。特に、見る者を魅了するその独特な色合いは、多肉植物の中でも際立っています。

また、「ノバラノセイ」という別名でも知られており、この名前は「野ばら」のような繊細で美しい花を連想させることから名付けられたと考えられています。「野ばらの精」という名前が示すように、この植物はその見た目がまるで野生のバラのようなエレガントさを持つため、多くの人々に愛されています。このため、名前に込められた意味からも、その外観の美しさを重視して育てることが重要だと言えるでしょう。

とはいえ、注意が必要なのは、別名「野ばらの精」が、他の植物や花の名前と混同されることがある点です。例えば、「花月夜」など、他のエケベリア属や多肉植物の花の名前と混同されることがよくあります。

この混乱を避けるためには、「野ばらの精」がどのような植物であるかをしっかり理解し、正確に知識を持っておくことが大切です。

実際、「野ばらの精」は花そのものが非常に美しいわけではなく、葉の色合いや形状が魅力的なため、その特徴をしっかり理解した上で育てることが楽しみの一つとなります。特に、成長過程や葉の色の変化を観察することが、この植物を育てる楽しみの大きなポイントとなるため、名前に込められた意味を理解しておくと、より深い栽培の楽しみを味わうことができます。

自生地と原種の特徴

野ばらの精(エケベリア属)は、元々メキシコを中心とした乾燥地帯に自生している多肉植物です。この地域の特徴は、昼夜の温度差が非常に大きく、雨がほとんど降らない乾燥した環境です。これらの過酷な条件に適応するために、野ばらの精は独特の進化を遂げました。その最大の特徴が、水分を葉に蓄える能力です。多肉植物全般に共通するこの特性が、野ばらの精を乾燥に強い植物へと成長させました。葉の内部に水分を貯蔵できるため、長期間の乾燥にも耐えることができるのです。

また、野ばらの精の葉は非常に厚くて肉質です。この厚みが、乾燥した環境での生存を可能にしています。これにより、水分の蒸発を抑え、植物が必要な栄養素を効率的に蓄えることができるのです。そのため、野ばらの精は湿度の高い環境や過湿にはあまり強くなく、逆に乾燥した土地でも元気に育つことができます。

さらに、原種のエケベリアは非常に多くの品種が存在し、その美しい姿や色合いから観賞用として世界中で愛されています。特に、野ばらの精は葉が非常に多彩な色合いを見せる点が魅力です。環境によって色の変化が楽しめるため、育て方次第でその美しさを引き出すことができます。日光や温度、さらには水やりの頻度などによって、葉の色合いは微妙に変化し、育てる楽しさが増します。

このように、乾燥地帯で進化した野ばらの精は、湿度や過湿には弱い一方で、日光を非常に好みます。特に日光をたっぷりと浴びる場所で育てると、健康的に育ち、色鮮やかな葉が楽しめます。このため、日光管理が非常に重要となります。特に室内で育てる際には、十分な日光が当たる場所を選んであげることが、野ばらの精の美しい成長を促す鍵となります。

このような自生地と原種の特徴を理解することで、野ばらの精を育てる際により良い環境を提供できるようになります。

魅力と美しい紅葉

野ばらの精の最大の魅力の一つは、その美しい紅葉です。特に秋になると、葉がピンク、紫、赤といった鮮やかな色合いに変化し、見る者を魅了します。この紅葉は、野ばらの精の持つ特有の「色のグラデーション」によるもので、育て方や環境条件に応じてその美しさが一層際立ちます。育てる場所や気温、日照の条件が整うことで、葉の色はまるで絵画のような美しさを見せてくれるため、四季を通じて楽しむことができます。

特に、日照時間や気温が適切に保たれると、葉はさらに色鮮やかになり、植物全体がまるでアート作品のような印象を与えます。日光が多く当たる環境では、葉の端から色が変化し、赤や紫の深みを増していきます。これにより、野ばらの精はその美しい姿を長期間楽しむことができ、秋の風物詩として、ガーデニングの中でも特別な存在感を放ちます。

また、この紅葉の変化は、気温や光の条件だけでなく、水やりや土の質にも影響を受けます。例えば、乾燥気味に育てることで、葉の色がより鮮やかに変わることがあります。これは、多肉植物が乾燥に適応するために葉に水分を蓄える特性があるため、少し乾燥気味で管理することで、色の変化がより鮮明に現れるのです。しかし、逆に過湿になると色が失われることがあるため、水やりの管理には十分な注意が必要です。水やりのタイミングを守り、過剰な水分を避けることが、美しい紅葉を保つためには不可欠です。

さらに、土の質や風通しも紅葉に影響を与えます。特に湿気がこもりやすい場所で育てると、葉の色が鈍くなり、紅葉の美しさが失われることがあります。そのため、風通しの良い場所で育てることが肝心です。風通しが良い場所では、湿気がこもることなく、葉が健康に保たれ、紅葉も鮮やかに色づきます。

このように、野ばらの精の美しい紅葉は、単に見た目の魅力だけでなく、その育て方や環境によって変化し、ガーデニングの楽しみの一部となります。過剰な湿度を避け、適切な水やりと風通しの良い環境を提供することで、その美しい色合いを最大限に引き出すことができるのです。

耐寒性と気温管理

野ばらの精は耐寒性が低いため、寒さに非常に敏感な植物です。特に、冬季の寒さには細心の注意が必要です。気温が5度以下になると、植物の成長が鈍くなり、最悪の場合には枯れてしまうこともあります。これは、元々野ばらの精が温暖な気候を好む多肉植物であるためです。そのため、寒さに対する脆弱性は避けられない特性であり、冬の管理が特に重要となります。

冬季には、寒さから守るために適切な場所に移動させる必要があります。気温管理としては、野ばらの精は20度前後の温度帯を最も快適に感じ、この温度であれば活発に成長します。この温度を守ることで、寒さにさらされることなく元気に育ち、健康な葉を維持することができます。もし外に置く場合は、霜が降りない場所を選び、冬季は室内に移動させるか、温度が安定している場所に置くことを強くおすすめします。

一方で、野ばらの精は夏の高温には耐性があります。高温多湿な環境でも耐えることができるため、暑い季節でも元気に育ちます。しかし、直射日光が強すぎる場所や湿気の多い場所では注意が必要です。特に高温と湿度が重なる環境では、根腐れや葉腐れを引き起こすことがあり、これが成長を妨げる原因となります。過剰な湿気を避け、日光が強すぎない場所を選ぶことで、野ばらの精は快適に育ちます。

このように、野ばらの精は温暖な気候を好み、寒さには弱いという特性を持っています。そのため、温度管理は栽培成功の鍵となり、特に冬の寒さ対策には十分に注意を払い、適切な場所で育てることが大切です。高温に耐性があるとはいえ、湿度管理には細心の注意を払い、過湿を避けることが健康的な育成につながります。

交配式と成長の秘密

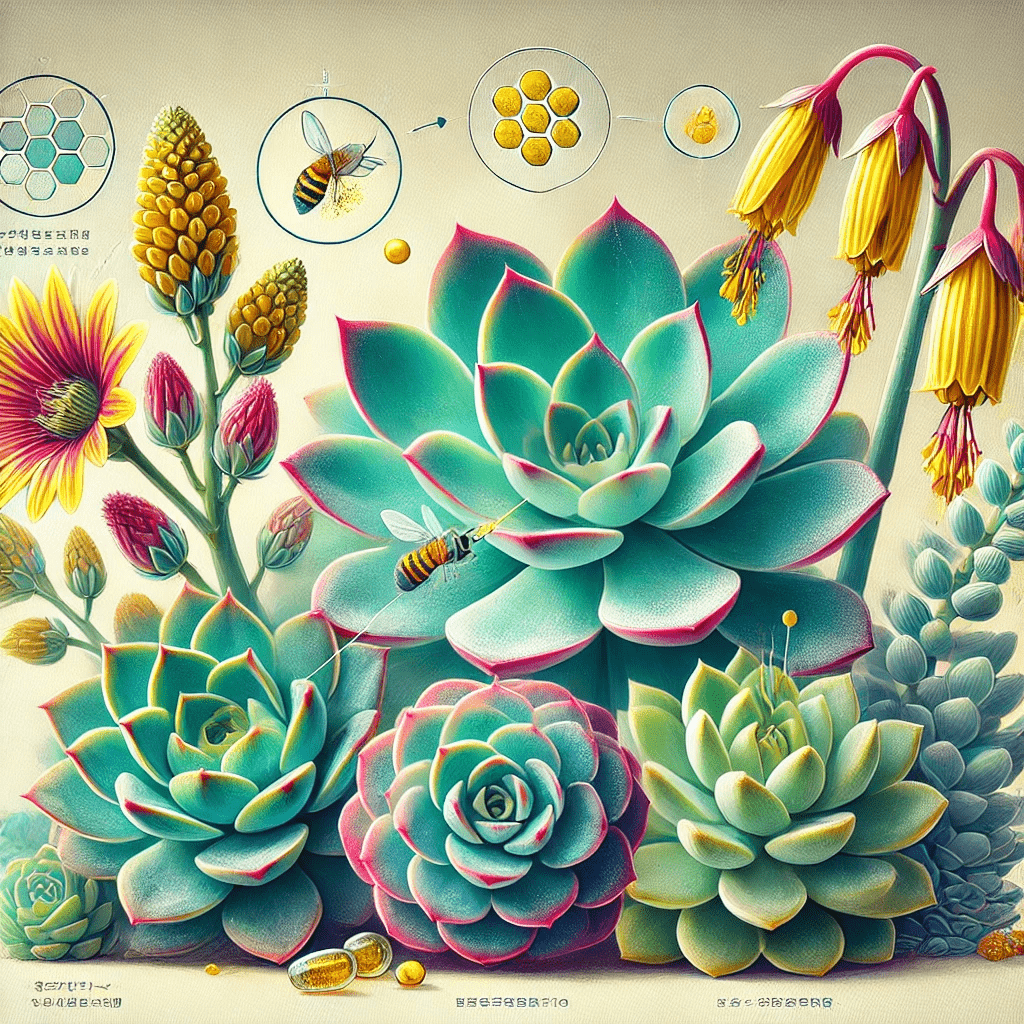

野ばらの精はエケベリア属に属する多肉植物であり、その魅力的な外観は交配によってさらに多様化しています。交配によって、原種とは異なる形や色の葉を持つ新しい品種が誕生しており、このプロセスは野ばらの精を育てる楽しみを一層増やしています。交配により、耐性が強化されたり、色彩が鮮やかになったりすることがあり、育て手にとっては予想外の美しい変化を楽しむことができます。新たに誕生する品種には、葉の形や色合いが特徴的なものが多く、それぞれに個性があります。

交配のプロセスは、花粉を使って別のエケベリアと交配することで、新しい遺伝子を取り入れ、品種の特徴を変化させます。このような交配によって、葉の形状や色が大きく変わり、異なる色合いやユニークな形状を持つ品種が生まれます。例えば、原種の葉が持つ色合いに加え、交配によってより鮮やかで個性的な色が加わることがあります。また、葉の形も特徴的なものが多く、丸みを帯びたものや、細長いもの、または多層的に重なり合ったものなど、多様な形状が楽しめます。このように、交配品種はビジュアル的な魅力だけでなく、栽培者にとっても新しい発見があり、育てる喜びを感じさせてくれます。

交配後の成長において、環境が非常に重要です。特に、交配によって新しい遺伝子を取り入れた品種は、育成条件が適切でないと、その本来の美しさを発揮できないことがあります。日照や水分、温度管理がしっかりと行われることで、交配品種の持つ特性を最大限に引き出すことが可能になります。例えば、十分な日光を確保することで、葉の色が鮮やかに発色し、健やかな成長を促します。また、水やりのタイミングや土の状態も重要で、過湿を避け、乾燥気味に育てることで、より鮮やかな色合いが得られることがあります。温度管理も重要で、適温を保つことで交配品種が最適な状態で成長し、その美しさを最大化できます。

このように、交配式は野ばらの精に新たな命を吹き込み、異なる品種を生み出すプロセスです。栽培者にとっては、交配による変化を見守りながら育てる楽しみがあり、育成の過程で得られる発見が魅力のひとつとなっています。また、適切な環境で育てることが、交配品種の持つ美しい特徴を引き出し、さらに素晴らしい成長を促進するのです。

野ばらの精の育て方とコツ

- 健康に育てるには:土と培養土の選び方

- 水やりの頻度と方法:過湿に注意

- 日当たりと直射日光の調整方法

- 増やし方:葉挿しと胴切りで繁殖

- 季節ごとの育て方と生育期・休眠期

健康に育てるには:土と培養土の選び方

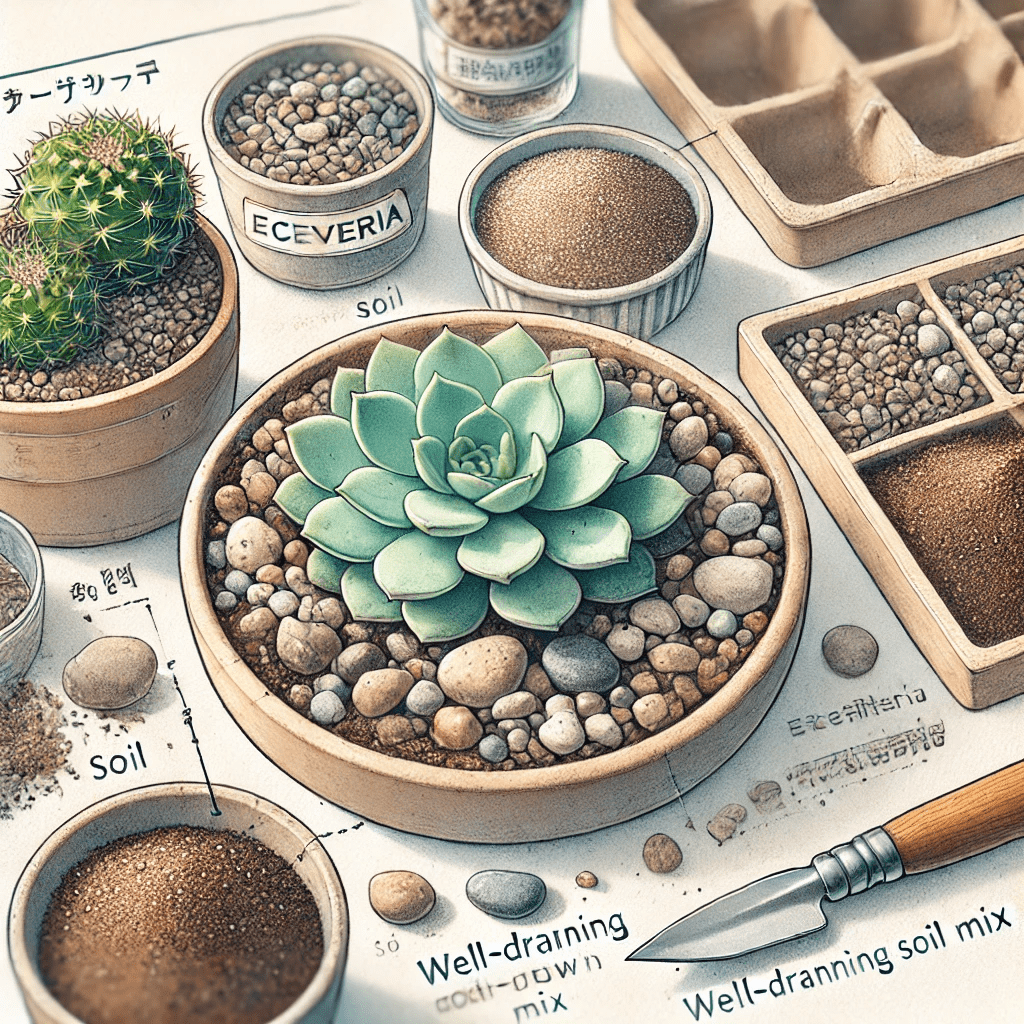

野ばらの精を健康に育てるためには、土の選び方が非常に重要です。特に、エケベリア属の多肉植物は湿気に弱いため、過湿が続くと根腐れを引き起こしやすい特性があります。したがって、土は排水性が高いものを選ぶことが基本となります。適切な土を選ぶことで、根がしっかりと呼吸でき、健康な成長を促すことができます。

まず、市販の多肉植物専用の培養土を使用するのも簡単で効果的な方法です。これらの土は、すでに適切な成分と配合で作られているため、特に初心者には手軽に使えます。ただし、自分で土を作りたい場合もありますよね。その場合、ピートモス、バーミキュライト、パーライトなどを組み合わせることが一般的です。これらの素材は、通気性や排水性を高めるだけでなく、根の成長を促進するために理想的です。特に、パーライトは軽量で、湿気を適度に保持しながら排水性を向上させるため、多肉植物にはぴったりの材料です。

また、鉢の底に軽石や小粒の砂を敷くことで、さらに排水性を向上させることができます。軽石は非常に軽くて通気性が良く、根の呼吸を妨げませんし、小粒の砂も排水を助ける役割を果たします。これにより、鉢底での水の滞留を防ぎ、根腐れのリスクを大幅に減らすことができます。

土選びで最も重要なポイントは、排水性と水分保持能力のバランスです。野ばらの精は過湿を避ける必要がありますが、完全に乾燥しすぎてしまうと根が乾燥しすぎてしまいます。したがって、適度な水分保持が可能な土を選ぶことがカギとなります。例えば、ピートモスやバーミキュライトは水分を保持しながらも排水性が良いため、過湿を防ぎつつ必要な水分を根に供給することができます。

もし土が湿気を保持しすぎる場合、根が酸欠状態になり、最終的には根腐れが起こるリスクが高まります。そのため、土の乾き具合をしっかりと観察し、過湿を避けるために乾燥しやすい環境を作ることが大切です。これには、土が乾燥していることを確認してから水を与える、または鉢の底に余分な水がたまらないように工夫することが有効です。

このように、野ばらの精を元気に育てるためには、排水性が良く、適度な水分保持ができる土が不可欠です。土がしっかりと根をサポートし、過湿や乾燥のバランスを取ることで、野ばらの精は健やかに成長し、美しい姿を保つことができます。

水やりの頻度と方法:過湿に注意

野ばらの精を育てる際、水やりは非常に重要なポイントです。多肉植物である野ばらの精は、葉や茎に水分を蓄える特性があるため、過剰な水分を与えることは避けるべきです。過湿になると、根腐れや葉腐れなどのトラブルを引き起こす原因となりますので、水やりのタイミングと方法をしっかり理解しておくことが大切です。

まず、基本的な水やりのルールとして、土が完全に乾いたときに水を与えることが最も重要です。特に多肉植物においては、根が水分を蓄える能力が高いため、土の表面が乾いてから次の水やりを行うことが、根がしっかりと呼吸できる状態を作り、健康な成長を促します。もし土が湿っている状態で水を与えてしまうと、根腐れを引き起こすリスクが高まりますので、注意が必要です。

次に、水やりの頻度についてですが、季節ごとに調整することが大切です。例えば、夏の成長期では、気温が高く、日差しが強いため土が早く乾きます。この時期には、土が乾いてからおよそ1週間に1回程度の頻度で水やりを行うことが一般的です。一方、冬の休眠期には、植物の成長が緩慢になり、水分の吸収が少なくなります。そのため、冬は月に1回程度の水やりで十分です。このように、季節や気温に応じて水やりの頻度を調整することが、野ばらの精を健康に保つためのポイントです。

水やりの際には、水やり方法にも注意を払う必要があります。まず、鉢に水を与える際は、鉢の底から水が流れ出るくらいにたっぷりと水を与えることが理想です。これによって、土全体が均等に湿り、余分な水分が鉢底の排水穴から排出されます。もし水が底に溜まったままだと、根腐れの原因となりますので、必ず余分な水分がしっかりと排出されるようにします。

また、葉に直接水がかからないように気をつけることも重要です。多肉植物の葉に水が長時間残ると、葉腐れを引き起こす原因となります。水を与える際には、上から直接水をかけるのではなく、鉢の縁から水が流れ出るまでしっかりと水を与え、葉に水がかからないように配慮しましょう。特に、葉が水に浸かると湿気がこもり、細菌やカビが繁殖することがありますので、この点は細心の注意を払いましょう。

水やりは、野ばらの精にとって成長を支える大切な要素ですが、過剰な水分が植物にストレスを与えることは避けなければなりません。適切な頻度と方法で水やりを行い、過湿や葉腐れを防ぐことが、健康的な成長を促す鍵となります。

日当たりと直射日光の調整方法

野ばらの精は日光を非常に好む植物で、十分な光を浴びることでその美しい色合いを保ち、健康的に成長します。特に、日光の明るさが葉の色合いに影響を与え、その色が鮮やかに変わるため、日照が欠かせない要素です。しかし、直射日光に長時間さらされることには注意が必要です。特に夏の強い日差しに長時間当たると、葉がダメージを受けて葉焼けを引き起こすことがあります。

葉焼けは、葉が乾燥し、茶色く焦げたような跡がつく現象で、これが進行すると植物の成長を大きく阻害し、最終的には枯れる原因にもなります。このため、日光の管理は野ばらの精を育てる上で非常に重要なポイントとなります。

最適な日光条件としては、朝の早い時間帯や夕方の柔らかな日差しを浴びることが理想的です。この時間帯は日差しが強すぎず、野ばらの精が無理なく光を吸収し、葉が健康に育つために必要なエネルギーを得ることができます。特に夏の間は、午前中の数時間だけ直射日光に当て、その後は日陰に移動させることで、葉焼けを防ぐことができます。日光を避けることで、植物が過度に乾燥するのを防ぎ、元気に育てることができるのです。

もし、室内で育てる場合は、窓辺に置くのが一般的ですが、窓の位置や向きによっては十分な日光が得られないこともあります。この場合、日光がよく当たる場所に移動させるか、室内用の成長ライトを使って補助的に光を与える方法も有効です。室内で育てる場合は、光量が不足しがちな冬の季節でも、できるだけ日光が当たる場所を選び、植物に十分な光を提供するよう工夫が必要です。

逆に、直射日光が強すぎる場合は、遮光ネットを使ったり、レースカーテン越しに日光を通すことで、過度な日差しから植物を守ることができます。このように、日光を適切に調整することで、野ばらの精は健康に成長し、その美しい色合いを保つことができます。

日光管理をしっかり行うことで、野ばらの精は生き生きと育ち、色彩豊かな姿を楽しむことができます。特に日光が十分に当たる環境で育てると、葉が美しく輝き、その魅力が最大限に引き出されます。しかし、直射日光の強さには十分に配慮し、季節ごとに調整することが重要です。

増やし方:葉挿しと胴切りで繁殖

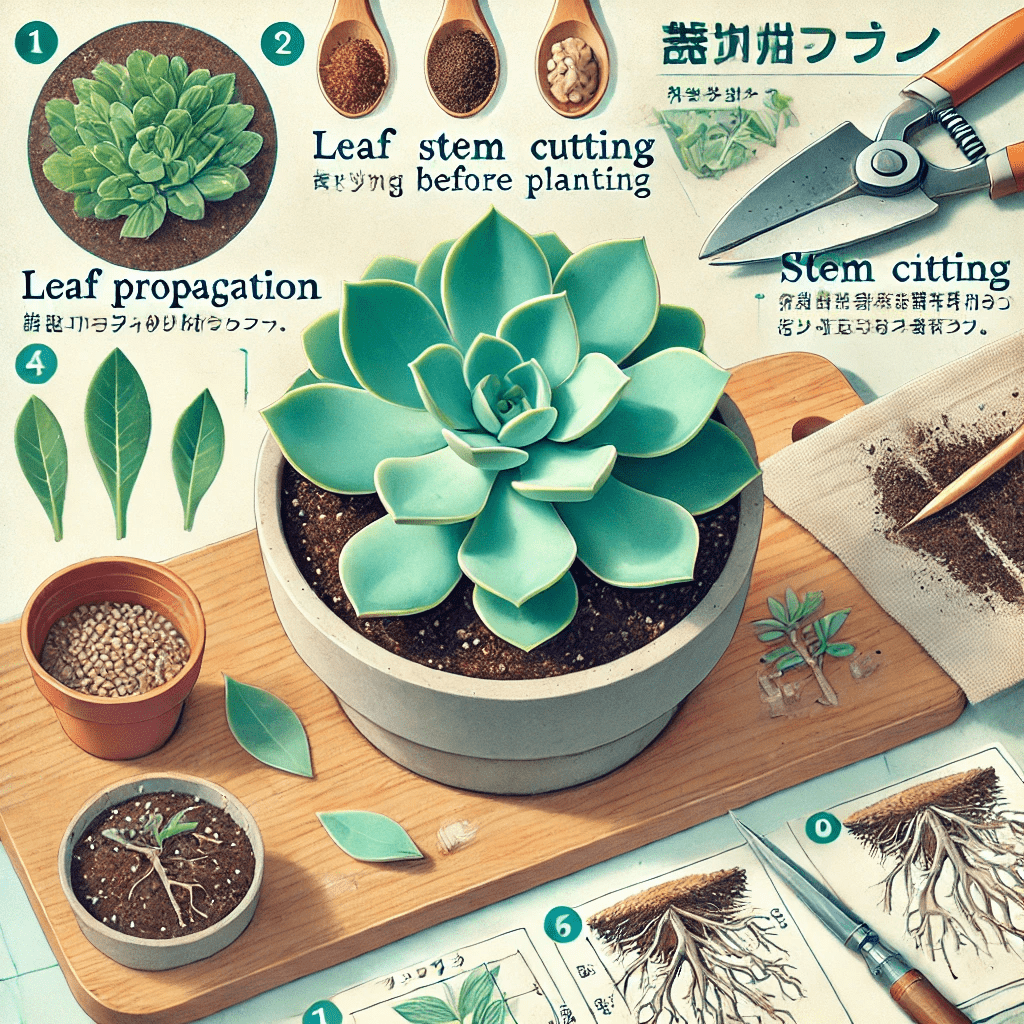

野ばらの精は、比較的簡単に増やすことができる多肉植物です。特に、繁殖方法として葉挿しと胴切りの二つの方法が一般的で、どちらも非常に効果的です。これらの方法をうまく活用することで、親株から新しい株を作り、より多くの野ばらの精を育てることができます。

1. 葉挿しによる繁殖

葉挿しは、最もポピュラーで初心者にも適した繁殖方法です。この方法では、健康な葉を選んで切り取り、それを土に挿すだけで新しい株を育てることができます。まず最初に、親株から元気な葉を丁寧に切り取ります。このとき、切り口が傷まないように注意しましょう。

切り取った葉は、そのまま切り口を乾燥させることが大切です。乾燥することで、傷口から新しい根が出やすくなり、その後の発根を促進します。乾燥させる時間は2~3日程度が目安ですが、湿気の多い場所ではもう少し長く乾燥させると良いでしょう。

乾燥したら、清潔な土に葉を軽く押し込みます。土は、野ばらの精の特性に合った排水性の良い土を使用してください。葉を挿した後、土が乾燥したら水やりを行い、湿度を管理します。葉挿しは時間がかかることがありますが、失敗しにくく、確実に新しい株を育てることができる方法です。根が出るまでは、直射日光を避け、明るい間接光の場所に置いておくと成功しやすいです。

2. 胴切りによる繁殖

胴切りは、もう一つの非常に効果的な繁殖方法です。この方法では、親株の上部を切り取ることによって、新たな成長を促すことができます。切り取った部分からは、新しい芽が出てきて、根を張り始めます。胴切りは特に、親株が大きくなりすぎて管理が難しくなった時や、形を整えたい時に有効です。

胴切りを行ったら、切り口が乾燥するまで数日間放置します。これによって、切り口が傷つかず、腐りにくくなります。その後、清潔で乾燥した土に挿します。土が乾燥しすぎていないことを確認したうえで、水を控えめに与えるようにしましょう。胴切りで育てた新しい株は、発根が早く、葉挿しに比べて少し早く成長することが多いです。

胴切りは、親株を切り戻すことで、成長が整いやすくなるため、植物全体のバランスを保つためにもおすすめです。また、切り取った部分は、無駄にせずに新たに育てることができるため、効率的に株を増やすことができます。

3. 成功するためのポイント

どちらの方法にも共通して言えることは、乾燥と清潔な環境を保つことです。湿気や汚れた環境は、発根を遅らせる原因になったり、腐敗を引き起こすことがあります。特に葉挿しや胴切りを行った後は、過湿に注意し、土が乾燥してから次の水やりを行うようにしましょう。また、発根が始まるまでは直射日光を避け、明るい間接光が当たる場所に置くとより効果的です。

もし室内で繁殖を行う場合は、温度と湿度を管理することが大切です。寒すぎたり湿気が多すぎたりすると、発根が遅れることがあるので、暖かく風通しの良い場所を選ぶようにしましょう。

葉挿しと胴切りは、どちらも手軽に試すことができ、成功すれば新しい野ばらの精を楽しむことができます。どちらの方法も、親株から健康な新しい株を作るための優れた方法ですので、是非試してみてください。

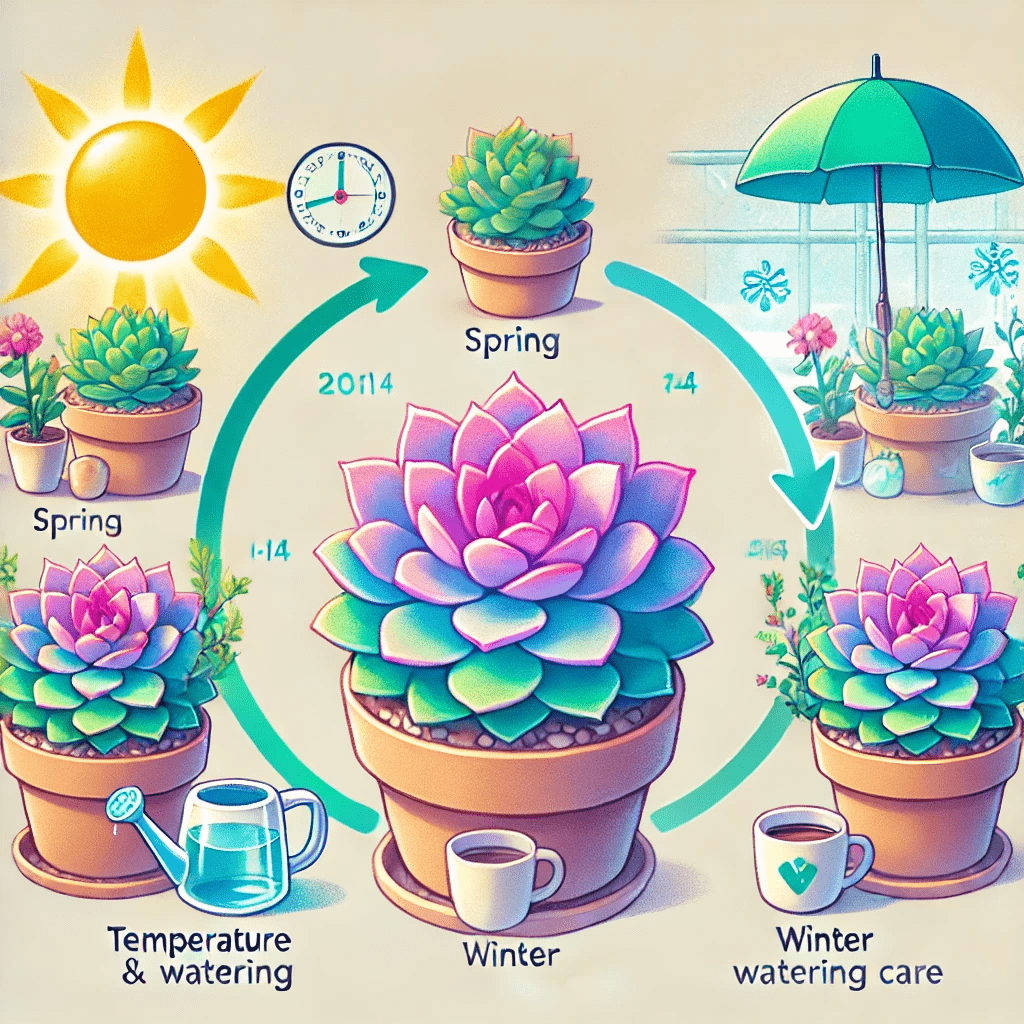

季節ごとの育て方と生育期・休眠期

野ばらの精は、他の多肉植物と同様に、季節によって成長のペースや必要なケアが大きく変わります。特に、春から秋にかけての暖かい時期と冬の寒い時期では、育て方に大きな違いがあります。これを理解し、生育期と休眠期に合わせた管理を行うことで、野ばらの精を健康に育て、長く楽しむことができます。

1. 生育期(春~秋)の育て方

春から秋にかけては、野ばらの精の生育期です。この時期は気温が温暖になり、植物が活発に成長するため、特にケアが重要です。日光は野ばらの精にとって非常に大切な要素であり、日光がしっかり当たる場所で育てることが、健康的な成長に繋がります。日中の強い日差しを避けるため、特に夏の直射日光には注意が必要ですが、朝や夕方の柔らかな日光を浴びることは、葉の色を美しく保つために効果的です。

この時期は、適切な水やりと共に栄養を与えることが欠かせません。水やりのポイントとしては、土が乾燥してからしっかりと与えることですが、特に成長期には液体肥料を使って栄養補給を行うと、葉の色や形が美しく成長します。液体肥料は、特に春と秋に与えると効果的で、植物の活力を高めることができます。

また、生育期には、新しい葉や花が次々と開き、成長の勢いを感じることができます。このため、成長を促すために定期的に葉の状態や根の様子を確認し、異常があれば早期に対処することが大切です。

2. 休眠期(冬)の育て方

一方、冬の期間は野ばらの精にとって休眠期です。この時期、気温が低下すると植物の代謝が鈍くなり、成長がほとんど止まります。そのため、水やりの頻度を減らし、温度管理に気をつけることが最も重要です。冬の間は、特に水分管理が重要で、土が乾いたら少量の水を与える程度に留めると良いでしょう。過剰な水やりは根腐れを引き起こす原因となり、植物にとって致命的なダメージを与えることがあります。

休眠期には、温度管理をしっかり行うことがポイントです。野ばらの精は寒さに弱いため、気温が5度以下に下がると、成長が鈍くなるだけでなく、最悪の場合枯れてしまうこともあります。特に寒冷地域にお住まいの方は、室内に移動して温かい場所で育てることをおすすめします。日中の暖かい時間帯には、窓辺に置くことで自然光を浴びることができますが、夜間は冷え込まないように注意が必要です。

また、湿気が高すぎる場所で休眠期を迎えると、過湿によりカビや病気が発生しやすくなるため、風通しの良い場所で育てることが大切です。

3. 季節ごとの管理の重要性

野ばらの精は、生育期と休眠期を通じて、環境に応じたケアを行うことで、一年を通して健康に育つことができます。特に、温度と水分の管理が重要であり、それぞれの季節に応じた環境づくりを意識することで、植物は本来の美しさを保ち、長く楽しむことができます。

例えば、春から秋の生育期には、日光を十分に与えることが成長を促進し、肥料を適切に与えることで植物を元気に育てることができます。一方、冬の休眠期には、過剰な水やりを避け、温度が安定した場所で管理することが健康を維持するための重要なポイントです。

季節ごとの変化に合わせた適切な管理を行うことが、野ばらの精を健康に育て、年々美しく成長させるための鍵となります。

まとめ|野ばらの精の育て方

記事のポイントをまとめます。

- 野ばらの精はエケベリア属の多肉植物で美しいグラデーションの葉が特徴

- 別名「ノバラノセイ」としても知られ、花のような外観が由来

- 元々メキシコの乾燥地帯に自生しており、乾燥に強い特性を持つ

- 乾燥地帯に適応しているため湿気に弱く、湿度管理が重要

- 秋には美しい紅葉が見られ、ピンクや赤に変化する

- 水やりは土が乾いた後に行い、過湿には特に注意が必要

- 冬季は休眠期となり、水やりを控えめにし、温度管理が大切

- 日光を好み、特に朝や夕方の柔らかな日差しを好む

- 直射日光が強すぎると葉焼けの原因になるため、注意が必要

- 生育期には液体肥料を与えることで、葉の色や形が美しくなる

- 土は排水性の高いものを選び、根腐れを防ぐことが重要

- 乾燥した環境では適度に水分を与え、湿度を避けることがコツ

- 繁殖方法は葉挿しと胴切りがあり、どちらも比較的簡単に行える

- 季節ごとに育て方を変えることで、長期的に健康に育てられる

- 休眠期の冬は室内で育てると、霜や凍結から守ることができる

関連記事

- プロリフィカ・プロリフェラの違いとは?育て方と魅力を徹底解説

- 多肉植物『マディバ』の紅葉が赤くならない理由と解決策

- 多肉植物『ミニベル』の魅力と育て方|増やし方や越冬方法を解説

- メキシカンジャイアントの育て方と特徴|成長速度や水やりのコツ

- 花月夜の別名や特徴|育て方と病害虫対策ガイド

- 多肉植物『ヒアリナ』の魅力と育て方|紅葉や増やし方のコツも紹介

- 多肉植物『ヒューミリス』の別名と育て方|増やし方や冬越しのコツ

- ピーチプリデの紅葉を引き出すための管理方法とは?

- 多肉植物『ブルーバード』と紅葉:耐寒性と冬越しのコツを徹底解説

- ホワイトマディバの増やし方と育て方|美しく育てるコツを解説

- 多肉植物『ブラウンローズ』の育て方|葉色の変化と増やし方

コメント