クラバツムは、ぷっくりとした可愛らしい葉と、美しい紅葉が魅力の多肉植物です。初心者でも育てやすい品種として人気がありますが、適切な水やりの頻度や置き場所、冬越しの管理を知らずに育てると、葉がぶよぶよになったり、ポロポロと落ちたりすることもあります。

また、紅葉した後も葉が落ちるのか、水不足のサインはどう見分けるのか、霧吹きでの水やりは効果的なのかなど、疑問に感じるポイントも多いのではないでしょうか。さらに、徒長した場合の仕立て直しや、増やし方として人気の葉挿し・胴切りの方法についても、詳しく知りたいという方もいるかもしれません。

本記事では、クラバツムの育て方の基本から、増やし方、根腐れを防ぐコツ、耐寒性を考慮した冬の管理方法までを詳しく解説します。

初心者でも失敗しにくい栽培ポイントを押さえ、長く楽しめるようにしましょう。

記事のポイント

- クラバツムの基本的な特徴や魅力

- 適切な水やりの頻度や方法、葉が落ちる原因

- 徒長や根腐れの対策、冬越しの管理方法

- 葉挿しや胴切りを使った増やし方の手順

多肉植物『クラバツム』の特徴と育て方の基本

- クラバツムの学名・原種・自生地とは?

- クラバツムの魅力と特徴は?初心者にもおすすめ

- 生育期と休眠期の違いと育て方のポイント

- どこに置くべき?日当たり・気温・越冬対策

- 水やりの頻度と方法!霧吹きでの水やりはOK?

- 水不足のサインは?適切な管理方法

- 良くある質問と回答

クラバツムの学名・原種・自生地とは?

クラバツム(Crassula cv. Clavatum)は、多肉植物の中でも特に人気のある種類で、ぷっくりとした葉と美しい紅葉が特徴です。学名の「Crassula」はラテン語で「厚い」や「肉厚の」という意味を持ち、まさに多肉植物を象徴する名前です。また、「Clavatum」という名称は、葉の形状がクラブ(棍棒)のような形をしていることに由来すると考えられています。

クラバツムは、もともと南アフリカを中心とした地域に自生しています。この地域は乾燥した気候が特徴で、昼夜の寒暖差が大きい環境に適応しています。そのため、クラバツムも水を蓄える能力に優れ、比較的乾燥に強い多肉植物として知られています。しかし、自生地とは異なる環境で育てる場合は、適切な管理が必要です。

また、クラバツムには交配種も多く、見た目が似ている品種も多いため、他のクラッスラ属の植物と混同されることもあります。そのため、購入時には専門店などで正確な品種名を確認することをおすすめします。クラバツムの特徴や育て方を正しく理解することで、長く美しい状態を維持できるでしょう。

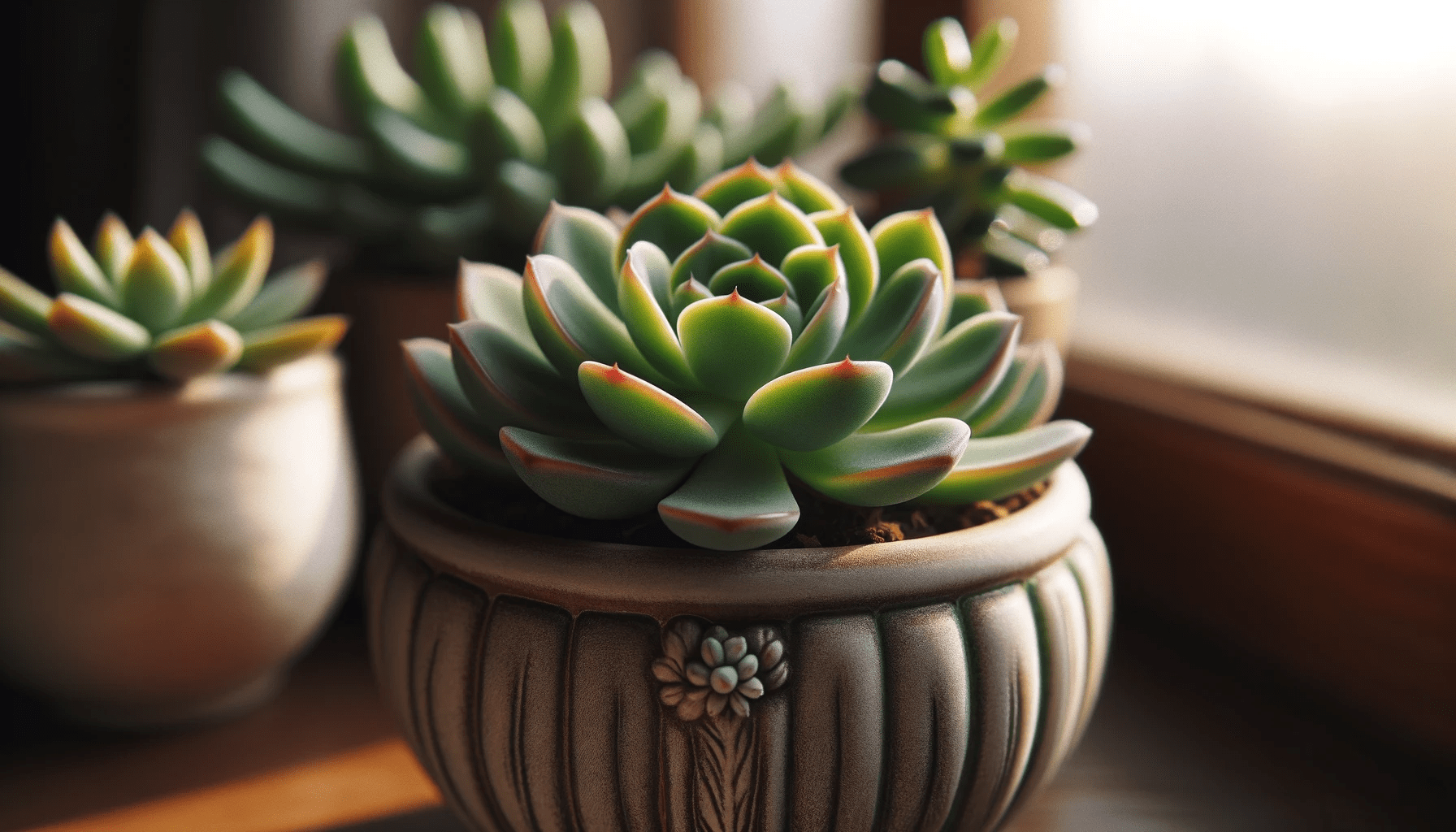

クラバツムの魅力と特徴は?初心者にもおすすめ

クラバツムの最大の魅力は、そのぷっくりとした葉のフォルムと、季節ごとに変化する美しい紅葉です。通常は淡い緑色をしていますが、気温が低くなる秋から冬にかけて、鮮やかな赤やピンクに染まります。この色の変化が、育てる楽しみの一つとなっています。

また、クラバツムは成長が比較的ゆっくりなため、初心者でも管理しやすいのが特徴です。急激に大きくなることがないため、小さな鉢で長期間育てることができ、室内でも楽しめます。さらに、多肉植物の中では耐寒性がやや高めで、寒さに強い性質も持っています。そのため、日本の冬でも適切な管理をすれば越冬が可能です。

もう一つの魅力として、クラバツムは増やしやすい点が挙げられます。葉挿しや胴切りといった方法で比較的簡単に株を増やすことができるため、一株からどんどん増やして楽しむことができます。初心者にも育てやすく、増やしやすいクラバツムは、まさに多肉植物デビューにぴったりの品種といえるでしょう。

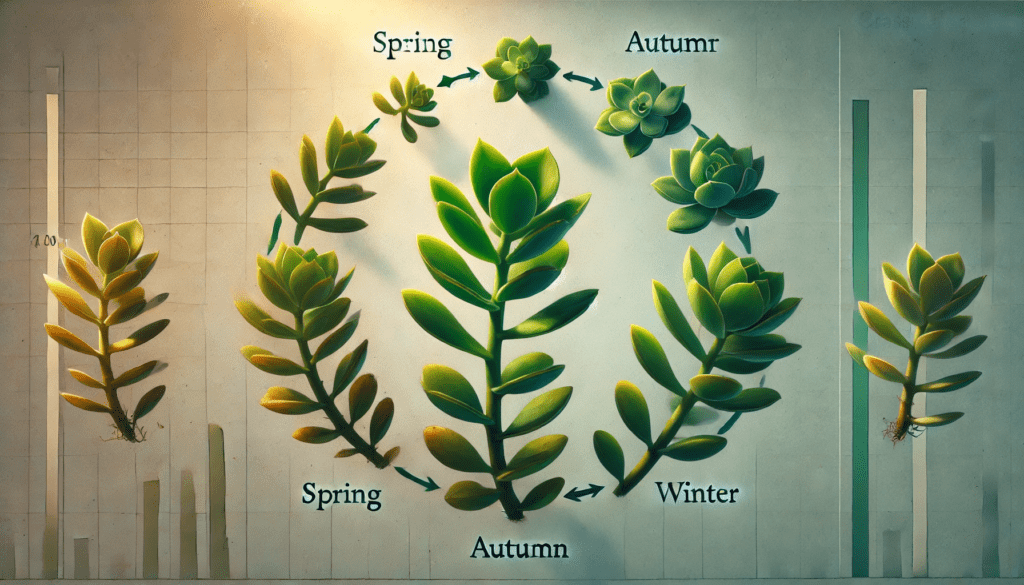

生育期と休眠期の違いと育て方のポイント

クラバツムを健康に育てるためには、「生育期」と「休眠期」の違いを理解することが重要です。多肉植物は季節ごとに成長のリズムが異なり、その変化に合わせた管理が必要となります。

クラバツムの生育期は主に春と秋に当たります。この時期は気温が穏やかで、多肉植物にとって最も成長しやすい環境が整っています。生育期には、新しい葉が次々と出てきたり、株全体が大きくなるため、適切な水やりと肥料の供給が欠かせません。水やりの頻度は、土が完全に乾いたタイミングで行うのが基本ですが、気温が上がりすぎないよう注意しましょう。

一方、休眠期は夏と冬に訪れます。夏は高温になることでクラバツムの成長が鈍くなり、過剰な水分が根腐れの原因となることがあります。そのため、夏場の水やりは控えめにし、風通しの良い涼しい場所に置くことが重要です。冬の休眠期には気温が低くなることで生長がほとんど止まります。この時期は特に水やりを減らし、できるだけ乾燥気味に管理することがポイントです。

生育期と休眠期の違いを理解し、それぞれの時期に適した管理をすることで、クラバツムを長く健康に育てることができます。

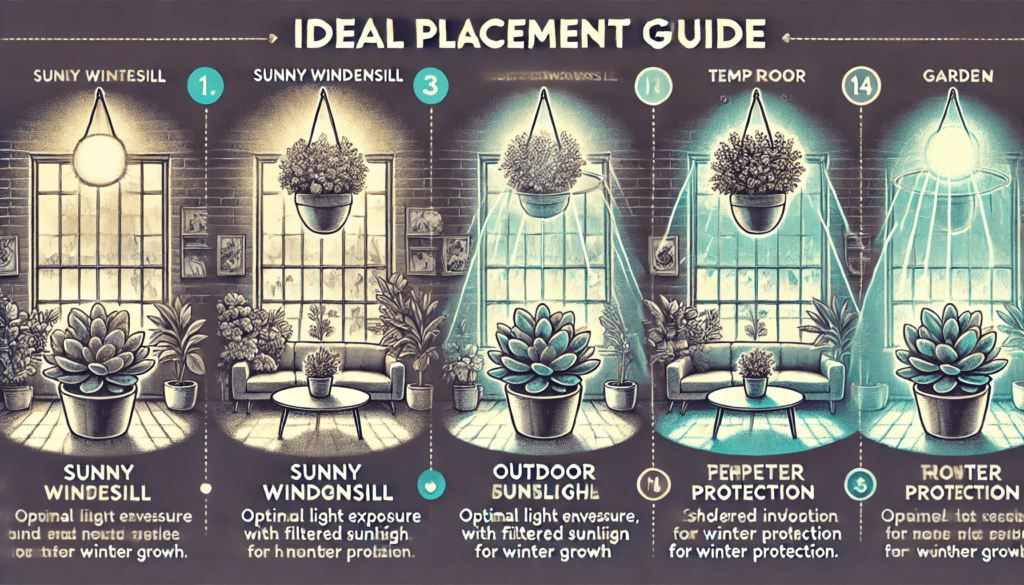

どこに置くべき?日当たり・気温・越冬対策

クラバツムを育てる際には、置き場所がとても重要です。日当たりの良い環境を好むため、屋外で育てる場合は直射日光がよく当たる場所に置くのが理想的です。しかし、夏場の強い直射日光は葉焼けの原因になるため、遮光ネットを使用するなどして適度に日差しを和らげる工夫が必要です。

室内で育てる場合は、南向きの窓辺など日光がしっかり当たる場所が適しています。ただし、日当たりが足りないと徒長してしまい、間延びした形になってしまうため、必要に応じて植物育成ライトを使用するのも良い方法です。

また、クラバツムは寒さに比較的強い多肉植物ですが、気温が5℃を下回ると生育が止まり、凍害のリスクが高まります。冬の間は室内に取り込むか、不織布などで保温することで寒さ対策を行いましょう。特に霜が降りる地域では、屋外管理は避けたほうが無難です。

このように、クラバツムを元気に育てるためには、日当たりと気温管理が欠かせません。適切な環境を整えることで、年間を通して美しい姿を維持することができます。

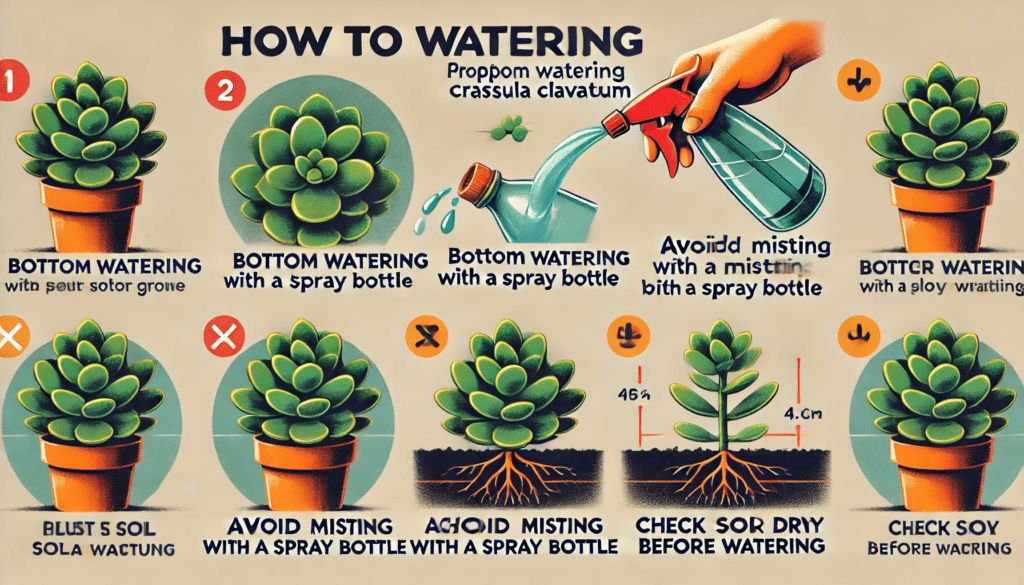

水やりの頻度と方法!霧吹きでの水やりはOK?

クラバツムの水やりは、多肉植物の基本である「乾いたらたっぷり」が原則です。水をあげすぎると根腐れの原因になりますが、逆に乾燥しすぎると葉がしわしわになることもあります。そのため、土の状態をよく観察し、適切なタイミングで水やりを行うことが大切です。

特に注意が必要なのは、霧吹きでの水やりです。クラバツムは根から水分を吸収するため、霧吹きで葉に水をかけるだけでは十分な水分補給になりません。むしろ、水滴が葉の間に溜まると、蒸れやカビの原因となり、病気を引き起こすことがあります。したがって、霧吹きではなく、鉢底からしっかりと水が抜けるくらい、鉢全体にたっぷりと水を与える方法が推奨されます。

また、水やりの頻度は季節によって変える必要があります。生育期である春と秋は、土が乾いたらしっかりと水を与えますが、夏と冬の休眠期には控えめにし、土が乾いてから数日経ってから水やりをするくらいの間隔にしましょう。

このように、水やりの方法と頻度を正しく理解し、霧吹きではなく適切な方法で水分を与えることで、クラバツムを健やかに育てることができます。

水不足のサインは?適切な管理方法

クラバツムを育てるうえで、水不足のサインを見逃さないことはとても重要です。多肉植物は乾燥に強い性質を持っていますが、水分が不足しすぎると健康を損ねる原因になります。特に初心者の方は「多肉植物=水やり不要」と思いがちですが、適切な水分補給は不可欠です。

水不足のサインとして、最も分かりやすいのは 葉のしわ です。通常、クラバツムの葉はふっくらとした形状をしていますが、水分が不足すると葉がしぼんでシワが目立つようになります。また、色がくすんだように見えたり、ハリがなくなることもあります。これらの兆候が見られた場合は、水分が不足している可能性が高いので、速やかに適切な水やりを行いましょう。

もう一つのサインは 葉の先端が変色すること です。乾燥しすぎると、葉の先端が茶色く変色し、最悪の場合は枯れてしまうこともあります。特に、夏や冬の休眠期には水やりの頻度を調整しつつも、完全に断水してしまうと植物が衰弱してしまうため注意が必要です。

適切な管理方法としては、「土の乾燥具合を確認してから水やりをする」 ことがポイントです。土の表面だけでなく、鉢の底付近まで乾いているかを確認することで、水の与えすぎを防ぎながら適切なタイミングで水を与えることができます。また、水を与えた後はしっかりと排水させ、根腐れを防ぐことも大切です。

水不足のサインを見極め、適切な水やりを行うことで、クラバツムを健康に育てることができます。こまめに観察しながら、その時々の状態に応じた管理を心がけましょう。

良くある質問と回答

クラバツムは初心者でも育てやすいですか?

回答: はい、クラバツムは初心者でも育てやすい多肉植物です。成長が比較的ゆっくりで、管理の手間が少なく、水やりの頻度も少なく済みます。ただし、適切な日当たりや水管理をしないと徒長や根腐れの原因になるため、基本的な育て方を理解しておくことが大切です。

クラバツムの水やりはどれくらいの頻度が適切ですか?

回答: 水やりの基本は「土が完全に乾いてからたっぷり」です。春と秋の生育期は 1〜2週間に1回、夏と冬の休眠期は 3〜4週間に1回 が目安です。霧吹きではなく、鉢底から水が抜けるほどしっかりと与え、根腐れを防ぐためにも過剰な水やりは避けましょう。

クラバツムが紅葉するのはいつですか?

回答: クラバツムは気温が下がる 秋から冬にかけて 紅葉します。昼夜の寒暖差が大きいほど、葉が鮮やかな赤やピンクに染まります。ただし、日光不足や水やりの管理が適切でないと、紅葉がうまく進まないこともあります。

紅葉後に葉が落ちるのは異常ですか?

回答: 紅葉後の葉落ちは 自然な現象 ですが、過度な落葉がある場合はストレスが原因の可能性があります。特に、水不足や寒さ、急激な環境変化によって葉がポロポロ落ちることがあるため、適切な管理を心がけましょう。

クラバツムの増やし方にはどんな方法がありますか?

回答: クラバツムの増やし方には 葉挿し と 胴切り の2つの方法があります。葉挿しは取れた葉を乾燥させて土に置くだけで簡単に発根し、胴切りは茎をカットして新しい株を作る方法です。どちらも初心者でも成功しやすいので、気軽に挑戦できます。

クラバツムの根腐れを防ぐにはどうすればいいですか?

回答: 根腐れを防ぐためには、水はけの良い土を使い、鉢底に穴のある鉢を使用する ことが重要です。また、水やりの頻度を調整し、土がしっかり乾いてから与えることで、根が常に湿った状態にならないようにしましょう。もし根腐れしてしまった場合は、傷んだ根をカットし、しっかり乾燥させてから植え替えると回復する可能性があります。

クラバツムは直射日光に当てても大丈夫ですか?

回答: クラバツムは日光を好みますが、夏の強い直射日光は葉焼けの原因 になります。春や秋はしっかり日に当てても問題ありませんが、夏は半日陰や遮光ネットを使うなどして、強すぎる日差しを避けるとよいでしょう。

冬にクラバツムを屋外で育てても大丈夫ですか?

回答: クラバツムの耐寒性はやや高めですが、気温が5℃以下になると生育が停止し、霜や凍結によってダメージを受ける 可能性があります。寒冷地では室内に取り込むか、不織布で保護するなどの防寒対策を行うと安心です。

クラバツムの葉がぶよぶよになったのはなぜですか?

回答: 葉がぶよぶよになる主な原因は、水のやりすぎによる根腐れ です。根が傷んで水を吸収できなくなると、葉が水膨れしたように変色したり、柔らかくなったりします。土が常に湿っている状態なら、一度水やりをストップし、根の状態を確認することをおすすめします。

クラバツムに害虫がつくことはありますか?

回答: クラバツムには カイガラムシやアブラムシ が発生することがあります。特に風通しが悪い環境では害虫がつきやすいため、定期的に葉の裏をチェックし、早めに駆除することが大切です。予防として、風通しの良い場所で管理し、害虫が付きにくい環境を整えることが重要です。

多肉植物『クラバツム』の増やし方とトラブル対策

- クラバツムの増やし方!葉挿しと胴切りの方法

- 紅葉した後も葉は落ちる?徒長の原因と仕立て直し

- 葉がぶよぶよ・ポロポロ落ちる原因と対策

- 水のやりすぎによる症状と根腐れの回復期間

- 直射日光・霜・耐寒性!冬の管理ポイント

- クラバツムがかかりやすい病気・病害虫とは?

- 培養土・肥料の選び方!クラバツムに適した環境

クラバツムの増やし方!葉挿しと胴切りの方法

クラバツムは、多肉植物の中でも比較的増やしやすい品種のひとつです。特に「葉挿し」と「胴切り」の2つの方法が一般的で、初心者でも成功しやすい増やし方です。それぞれの方法について詳しく解説します。

葉挿しの方法

葉挿しは、クラバツムの葉を使って新しい株を育てる方法です。以下の手順で行うと成功率が高くなります。

- 健康な葉を選ぶ

根元からしっかり取れるように、丁寧に葉を外します。途中で切れたり傷がつくと発根しにくくなるため、できるだけきれいに取りましょう。 - 葉を乾燥させる

葉をすぐに土に置かず、2~3日ほど風通しの良い場所で乾燥させます。こうすることで、傷口が乾き、病気や腐敗を防ぐことができます。 - 土の上に置く

乾燥した葉を多肉植物用の培養土の上に軽く置きます。このとき、土に埋める必要はありません。 - 発根を待つ

2~3週間ほどで根や新しい芽が出てくるので、その間は直射日光を避け、水やりも霧吹き程度に抑えます。 - 成長したら植え替え

根や葉がある程度育ったら、鉢に植え替えて通常の管理を行います。

胴切りの方法

胴切りは、茎をカットして増やす方法で、特に徒長したクラバツムの仕立て直しにも適しています。

- 適当な位置でカット

元気な部分を選び、清潔なハサミやナイフで茎をカットします。 - 切り口を乾燥させる

カットした部分を3~7日間ほど乾燥させ、傷口をしっかりとふさぎます。 - 土に挿して発根を待つ

乾燥させた茎を新しい土に挿し、水やりを控えめにしながら管理します。2~4週間ほどで根が出てくるので、通常の管理に戻します。

葉挿しと胴切りを活用すれば、クラバツムをどんどん増やすことができます。特に、徒長してしまった株のリフレッシュにも効果的なため、積極的に取り入れてみましょう。

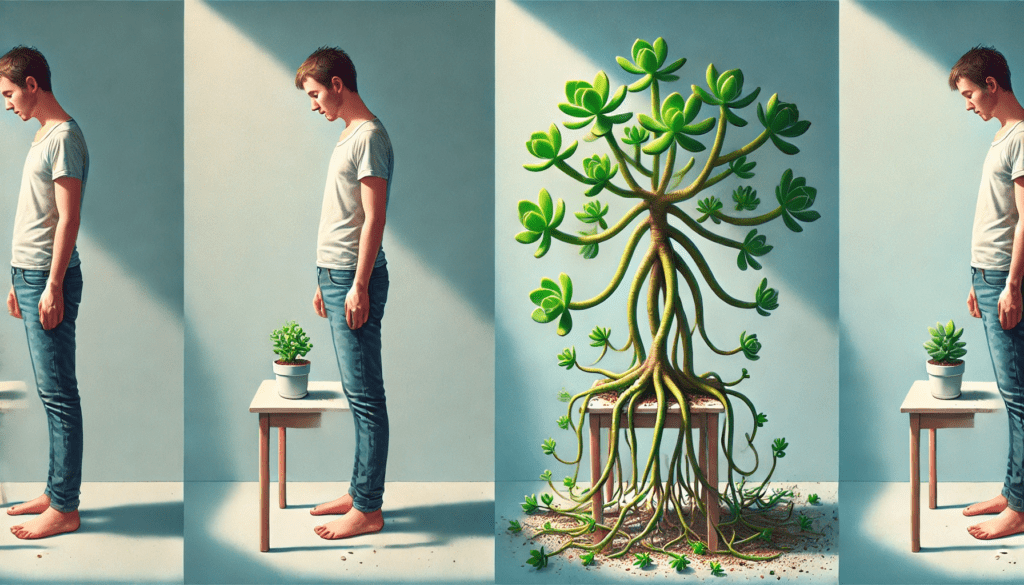

紅葉した後も葉は落ちる?徒長の原因と仕立て直し

クラバツムは秋から冬にかけて紅葉することで知られていますが、紅葉後に葉が落ちることがあります。この現象は異常ではなく、自然な生理現象である場合も多いですが、環境によってはストレスが原因となっていることもあります。

紅葉後に葉が落ちる原因

- 寒さや乾燥によるストレス

冬場に急激に気温が下がると、クラバツムは防衛反応として葉を落とすことがあります。また、水やりを極端に控えすぎても、葉がしおれて落ちることがあります。 - 日光不足による徒長

クラバツムは日当たりの良い環境を好むため、光が不足すると間延びした「徒長」状態になります。徒長すると葉が間延びして落ちやすくなるため、日照不足にならないよう注意が必要です。 - 水やりの頻度が適切でない

水やりが多すぎると根腐れを起こし、結果的に葉が落ちることがあります。逆に、水不足が続くと乾燥しすぎて葉が落ちるため、適切な水管理が重要です。

徒長したクラバツムの仕立て直し もしクラバツムが徒長してしまった場合、胴切りを行い、再びコンパクトな形に仕立て直すことが可能です。先述した「胴切りの方法」を参考にしながら、適切な場所でカットし、新しい株を育て直しましょう。

紅葉後の葉落ちはある程度自然な現象ですが、必要以上に落ちてしまう場合は、環境の見直しが必要です。適切な日当たりと水管理を心がけることで、美しい紅葉を維持しながらクラバツムを育てることができます。

水のやりすぎによる症状と根腐れの回復期間

クラバツムを育てるうえで最も注意すべきことの一つが、水のやりすぎによる根腐れです。多肉植物は乾燥に強い反面、過剰な水分には非常に弱く、特にクラバツムのようなぷっくりとした葉を持つ種類は、根腐れを起こしやすい傾向があります。では、水のやりすぎが引き起こす症状と、根腐れを起こしてしまった際の回復方法について詳しく解説します。

水のやりすぎによる症状

- 葉がぶよぶよと柔らかくなる

健康なクラバツムの葉は、適度な硬さがあり弾力があります。しかし、水を与えすぎると細胞が水分を吸収しすぎてしまい、葉がぶよぶよとした感触になります。これは、細胞が膨張しすぎて破裂寸前の状態になっているためです。 - 葉が黄色く変色し、ポロポロと落ちる

水を必要以上に吸収すると、葉の内部の組織が壊れ、結果的に黄変してしまいます。さらに進行すると、葉がポロポロと落ちるようになります。この時点で早急に対応しないと、根が腐り始めてしまいます。 - 土が常に湿っている

健康なクラバツムの土は、数日で乾燥するのが普通ですが、水のやりすぎによって常に湿った状態が続いてしまうと、根が窒息し、腐りやすくなります。 - 株全体がぐらつく

根腐れが進行すると、根が機能しなくなり、株が不安定になります。この状態では水分や養分を吸収できず、放置すると枯死してしまうこともあります。

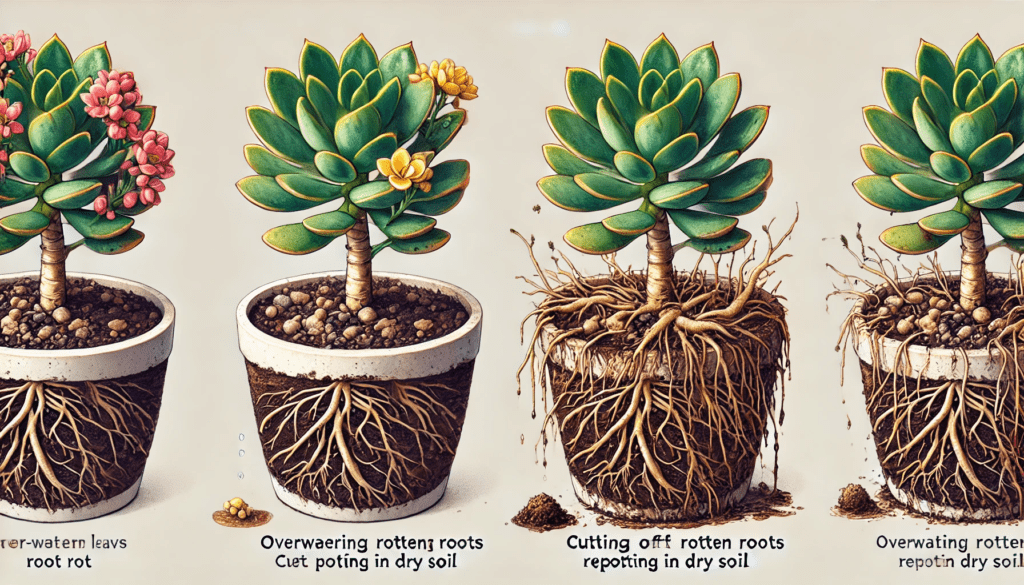

根腐れを起こした際の回復方法

根腐れを起こした場合でも、適切な処置をすれば回復する可能性があります。

- 鉢から取り出し、根の状態を確認する

まずはクラバツムを鉢から取り出し、根の状態を確認します。黒ずんで柔らかくなっている根があれば、根腐れを起こしている可能性が高いです。 - 腐った根をカットする

清潔なハサミやナイフを使用し、腐った根を全て切り落とします。このとき、健康な白い根が残るように注意しましょう。 - カットした部分を乾燥させる

根を切った後は、切り口をしっかり乾燥させることが重要です。風通しの良い場所で2~3日ほど乾かし、傷口を塞ぎます。 - 新しい土で植え直す

根腐れを防ぐために、水はけの良い新しい培養土に植え替えます。この際、鉢も清潔なものを使用するようにしましょう。 - 水やりは1週間程度控える

植え替え直後は根がまだ回復していないため、水やりを控えめにし、根が再生するのを待ちます。

回復期間はどれくらい?

根腐れの進行度にもよりますが、軽度であれば 2~3週間 で新しい根が出始めます。完全に回復するまでには 1~2ヶ月 ほどかかることが多いです。その間は、過度な水やりを避け、直射日光を控えた環境で慎重に管理することが重要です。

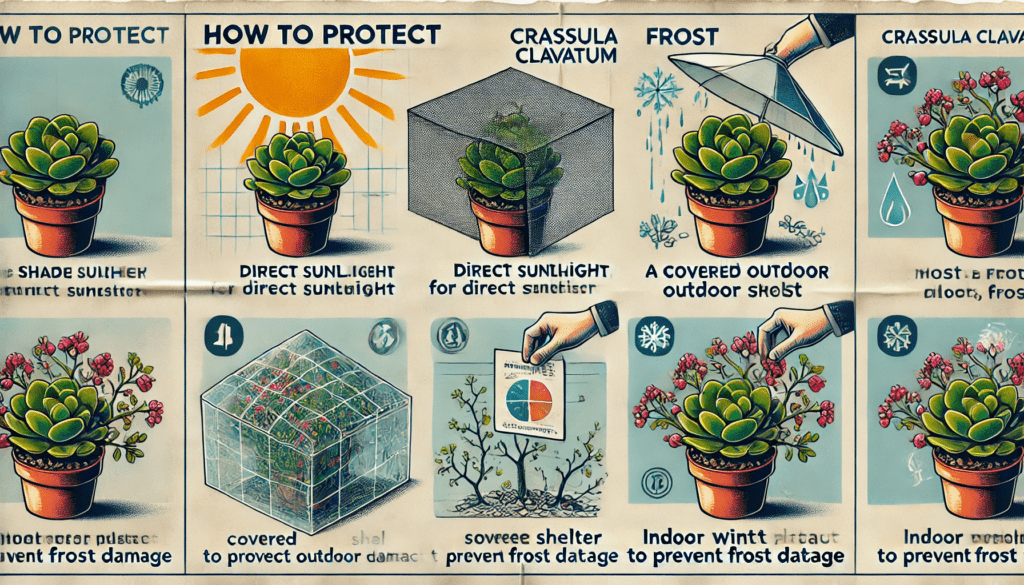

直射日光・霜・耐寒性!冬の管理ポイント

クラバツムは寒さに比較的強い多肉植物ですが、適切な冬の管理をしなければ、凍害や生育不良を引き起こすことがあります。特に霜や雪に直接さらされる環境では、葉や根がダメージを受けやすいため注意が必要です。

直射日光と冬の光管理

冬は日照時間が短くなるため、十分な光を確保することが大切です。日当たりが悪いと、徒長しやすくなるだけでなく、株全体が弱ってしまいます。

しかし、寒冷地では冬の日差しが強く、直射日光に当たり続けることで葉焼けを起こすこともあります。そのため、午前中の優しい光が当たる場所に置くか、カーテン越しの光を利用すると良いでしょう。

耐寒性と防寒対策

クラバツムは 5℃程度までは耐えられます が、それ以下になると凍害のリスクが高まります。特に 霜に当たると、葉がダメージを受けて溶けるように傷む ことがあるため、屋外管理の場合は以下の防寒対策を施しましょう。

- 室内に取り込む

最も確実な方法は、気温が5℃を下回る前に室内に取り込むことです。日当たりの良い窓辺に置くことで、光合成を促しながら寒さを防ぐことができます。 - 不織布やビニールで保護する

屋外で管理する場合は、不織布や寒冷紗で株を覆うことで霜の影響を軽減できます。 - 鉢を地面から浮かせる

直接地面に置くと冷え込みが厳しくなるため、レンガや発泡スチロールの上に鉢を置くことで、冷気の影響を軽減できます。

冬の水やりの注意点

冬のクラバツムは休眠状態に入るため、水をほとんど必要としません。水やりの回数を大幅に減らし 月に1回程度の軽い水やり に抑えるのがベストです。また、水を与える際は 午前中 に行い、夜間に水分が残らないようにしましょう。夜間に気温が下がると、水分が凍って根を傷める可能性があるため注意が必要です。

冬の管理をしっかり行えば、クラバツムは寒さに負けず、春になればまた元気に生長を再開します。正しい越冬対策を実践し、美しいクラバツムを育てましょう。

クラバツムがかかりやすい病気・病害虫とは?

クラバツムは比較的丈夫な多肉植物ですが、適切な管理をしないと病気や害虫の被害を受けることがあります。特に湿度が高い環境や風通しの悪い場所では、病気が発生しやすくなるため注意が必要です。ここでは、クラバツムがかかりやすい病気と害虫について解説し、効果的な予防・対策方法を紹介します。

クラバツムがかかりやすい病気

- 根腐れ病

根腐れ病は、多肉植物全般に共通する最も一般的な病気です。過度な水やりや排水性の悪い土を使用していると、根が常に湿った状態になり、カビやバクテリアが繁殖して根が腐ります。

症状:- 葉が黄変し、次第に落ちる

- 葉がぶよぶよになる

- 根が黒く変色し、異臭がする

- 水はけの良い土を使用する

- 適切な水やり(「乾いたらたっぷり」の原則)を心がける

- 根腐れを起こした場合は、腐った根をカットし、乾燥させた後に植え替える

- 灰色かび病(ボトリチス病)

クラバツムの葉や茎に灰色のカビが発生する病気で、高湿度環境で発生しやすいです。

症状:- 葉や茎に灰色のカビが付着する

- 葉がしおれたり、変色する

- 風通しの良い環境で育てる

- 霧吹きでの水やりを避け、葉に水がかからないようにする

- 発病した葉を速やかに取り除き、薬剤(ベンレートなど)を使用する

クラバツムに付きやすい害虫

- カイガラムシ

カイガラムシは、多肉植物によく発生する害虫の一つです。白い綿のようなものが葉の付け根に付着していたら、カイガラムシの可能性があります。

症状:- 葉や茎に白い綿のようなものが付く

- 栄養を吸い取られ、生育が悪くなる

- 定期的に葉の裏をチェックし、見つけ次第取り除く

- 発生が多い場合は、殺虫剤(マシン油やスミチオン)を使用する

- アブラムシ

新芽や花芽に群がることが多く、植物の栄養を吸い取ることで生育不良を引き起こします。

症状:- 新芽や葉に小さな虫が密集している

- 葉が変色し、しおれる

- 見つけ次第、水や歯ブラシなどで取り除く

- 天然由来の殺虫剤(ニームオイルなど)を使用する

病気や害虫の予防策として

- 風通しの良い場所で管理する

- 水やりを適切に行い、土が乾く時間を確保する

- 定期的に葉の裏や茎の状態をチェックする

病気や害虫の発生を未然に防ぐことで、クラバツムを健康に育てることができます。早期発見・早期対策が重要なので、日頃の観察を怠らないようにしましょう。

培養土・肥料の選び方!クラバツムに適した環境

クラバツムを元気に育てるためには、適切な培養土と肥料を選ぶことが重要です。土の排水性が悪かったり、栄養バランスが偏っていたりすると、根腐れや生育不良の原因となります。ここでは、クラバツムに最適な培養土と肥料の選び方について詳しく解説します。

クラバツムに適した培養土の条件

クラバツムは多肉植物のため、水はけの良い土が適しています。一般的な観葉植物用の培養土では水持ちが良すぎて根腐れの原因になるため、多肉植物専用の培養土を使用するのがおすすめです。

適した土の配合例

- 赤玉土(小粒)40%

- 鹿沼土(小粒)20%

- 軽石 20%

- ピートモス 10%

- くん炭 10%

このような配合にすると、水はけと通気性を確保しつつ、適度な保水性も維持できます。また、市販の多肉植物用培養土を使用するのも手軽でおすすめです。

クラバツムに適した肥料の選び方

クラバツムはそれほど多くの肥料を必要としませんが、生育期(春・秋)には適量の肥料を与えることで元気に育ちます。

おすすめの肥料

- 緩効性肥料(マグァンプKなど)

→ 植え替え時に土に混ぜて使うと、長期間緩やかに栄養を供給できる。 - 液体肥料(ハイポネックスなど)

→ 生育期に2~3週間に1回のペースで薄めて与えると効果的。

肥料の与え方のポイント

- 生育期(春・秋)に施肥する

休眠期(夏・冬)は肥料を与えないようにする。 - 濃度は規定の半分程度に薄める

濃すぎる肥料は根を傷める原因になるため、薄めて与えるのが基本。 - 葉に直接かけない

肥料が葉にかかると傷む可能性があるため、必ず土に施す。

適切な培養土と肥料を使用することで、クラバツムの健康な生育を促すことができます。特に水はけの良い環境を整えることが重要なので、土選びにはこだわりましょう。

まとめ|多肉植物『クラバツム』の特徴・育て方

記事のポイントをまとめます。

- クラバツムは南アフリカ原産の多肉植物で、紅葉する特徴を持つ

- 学名はCrassula cv. Clavatumで、ぷっくりした葉が魅力

- 生育期は春と秋、休眠期は夏と冬で管理方法を変える必要がある

- 日当たりの良い場所を好むが、夏の直射日光は葉焼けの原因となる

- 冬の気温が5℃以下になる場合は、室内管理や防寒対策が必要

- 水やりは「乾いたらたっぷり」が基本で、霧吹きだけでは不十分

- 水不足のサインは葉のしわやハリの低下で、適切なタイミングで給水する

- 増やし方には葉挿しと胴切りがあり、どちらも初心者でも挑戦しやすい

- 紅葉後に葉が落ちることがあるが、適切な管理で防げる

- 水のやりすぎは根腐れの原因となり、症状が出たら早めに対処する

- 病害虫にはカイガラムシやアブラムシが発生しやすく、定期的なチェックが必要

- 培養土は水はけの良い配合が重要で、市販の多肉植物用土も使える

- 肥料は生育期に薄めて与えると効果的で、休眠期は不要

- 風通しを良くすることで病害虫の予防になり、丈夫に育つ

- 適切な環境で管理すれば、美しい紅葉と健康な生育を楽しめる

コメント