花月夜は、その美しい葉の色合いや花の特徴で、多肉植物愛好者の間で人気があります。

この記事では、「花月夜」の別名や特徴、育て方や魅力などを余すところなく紹介し、育て方に必要なポイントや注意点を詳しく解説します。

水やりのコツや土選び、増やし方、さらには病気や害虫から守る方法まで、花月夜を健康に育てるための情報をお届けします。

これから花月夜を育てようとしている方や、さらに良い育成方法を知りたい方にとって、役立つ内容が満載です。

記事のポイント

- 花月夜の別名や地域ごとの呼び名について

- 花月夜の学名やその由来

- 花月夜を育てるための具体的な方法

- 病気や害虫から守るための管理方法

多肉植物『花月夜』の別名とその由来

- 別名と地域ごとの呼び名

- 学名と読み方

- 特徴と魅力

- 自生地と原種について

- 俳句における「花月夜」

別名と地域ごとの呼び名

花月夜は、その独特な美しさと花の特徴から、地域や文化に応じていくつかの異なる呼び名を持っています。一般的には「花月夜」として広く知られているこの多肉植物ですが、学術的にはクラッスラ・ペルフォリアタ・ファルカタ(Crassula perfoliata var. falcata)という名前で分類されています。しかし、花月夜は単に学名だけでなく、各地でさまざまな呼ばれ方をしており、その背景には地域の文化や花の特徴が色濃く反映されています。

例えば、アフリカ南部では、「月夜草(ツキヨソウ)」という名前が親しまれています。この呼び名は、花月夜の花が夜空に広がるように咲く様子からインスピレーションを受けたものです。夜に咲く白やピンク色の花が、まるで月夜の空の下に輝く星々のように感じられることが、この名前の由来となっています。

また、別名として「アフリカン・デイジー」という名前もあります。この呼び名は、花月夜の花がデイジーに似ていることから付けられたものです。特に花が白や薄ピンク色に咲き、花が密集して咲く様子が、デイジーの花に似ていると多くの人々に感じられることが理由です。この名前は、花月夜の愛らしい花が多くの人々に親しまれている証とも言えるでしょう。

このように、花月夜はその美しさや花の特徴によって、さまざまな呼び名を持つことがわかります。それぞれの呼び名は、地域ごとの文化や風土、さらには自然への愛情を反映したものです。名前の由来を知ることで、花月夜への理解が深まり、より愛着を持って育てることができるでしょう。このように、花月夜の魅力を知ることで、より親密な関係を築けるのです。

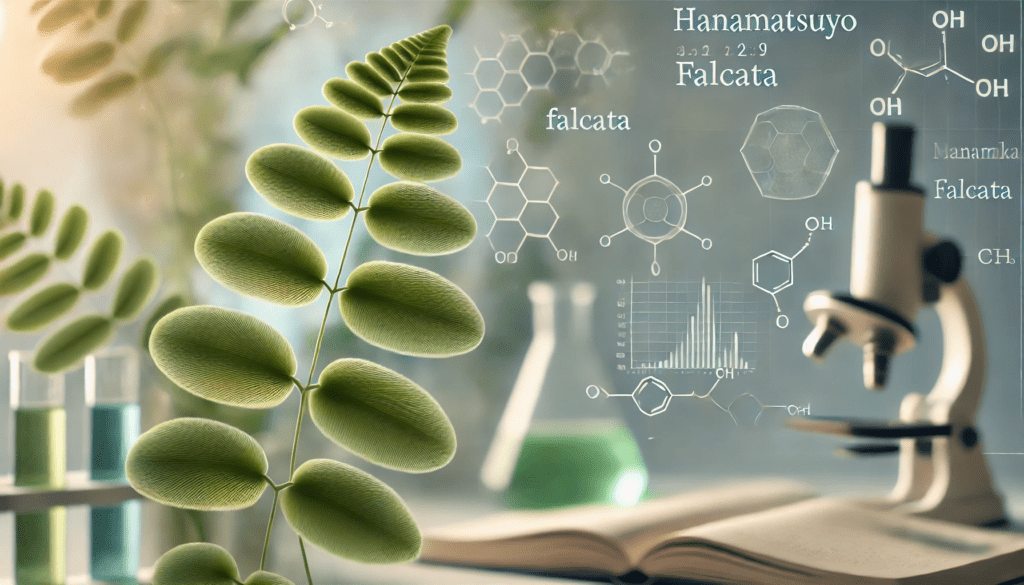

学名と読み方

花月夜の学名は、クラッスラ・ペルフォリアタ・ファルカタ(Crassula perfoliata var. falcata)です。この学名は、花月夜をより深く理解するための手がかりとなります。学名に含まれる「クラッスラ(Crassula)」は、クラッスラ科(Crassulaceae)に属する多肉植物の一種を指す名前で、多肉植物の中では非常に広く知られた分類です。日本では「花月夜」と呼ばれることが多いですが、学名を知ることでその特徴や成り立ちに対する理解がより深まります。

学名の中で特に重要なのは、「クラッスラ」という部分で、これが花月夜が属する多肉植物の科名を表しています。そして、続く「ペルフォリアタ(perfoliata)」という部分は、「穿孔状の葉」という意味を持ちます。この名称は、花月夜の特徴的な葉の形、つまり葉の中央がくぼんでいるように見える形に由来しており、そのユニークな葉の形状を反映しています。これにより、花月夜を他の多肉植物と区別する手助けとなります。

さらに、学名の「ファルカタ(falcata)」は、ラテン語で「鎌状の」という意味を持っています。この名称も、花月夜の葉がまるで鎌のような曲線を描いていることから来ており、植物の外観にぴったり合った名前です。鎌のような葉の形が、花月夜を一層特徴的で魅力的に見せており、その名前には自然の美しさが反映されています。

学名を理解することは、植物の特性や分類を正確に把握するために非常に役立ちます。例えば、学名の「ペルフォリアタ」が示す葉の特徴に注目することで、花月夜をより良く育てるためにどのような環境が最適かを知ることができます。また、学名を知ることで、その植物に対する理解が深まり、栽培方法や管理方法をより細やかに調整できるようになります。学名は、単なる名前ではなく、その植物の特徴や歴史、生育条件を知るための第一歩であり、花月夜を愛するための知識の一環として役立つでしょう。

特徴と魅力

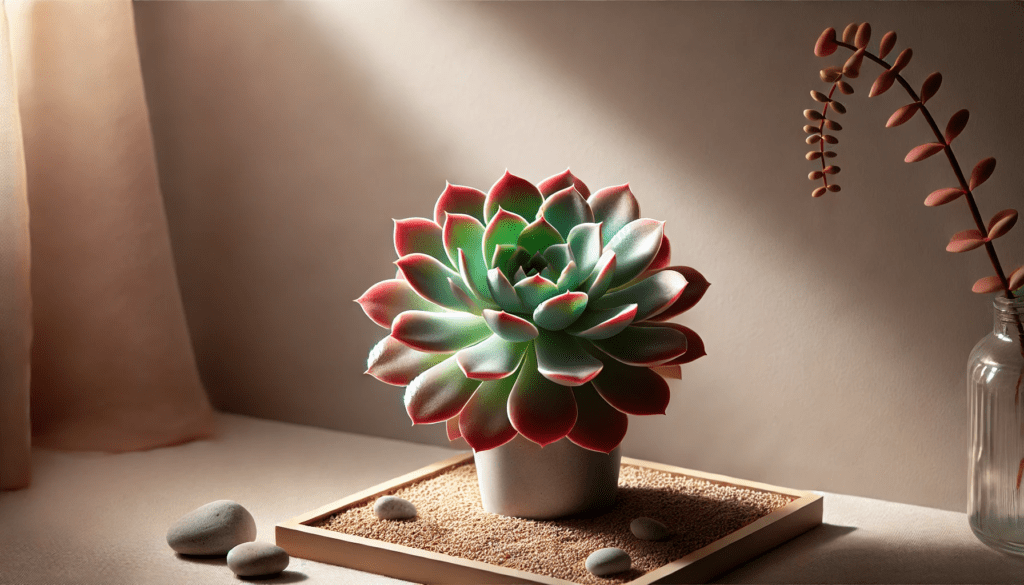

花月夜の魅力は、何と言ってもその美しい葉の形と色にあります。最初は淡い緑色の葉が、日光を浴びることで徐々に赤みがかるという変化が、花月夜ならではの特徴的な美しさです。この赤みが、まるで夕暮れの空のように、植物全体を鮮やかに彩ります。特に光の加減や季節の変化によって、葉の色は深みを増し、育てる人を魅了し続けます。このような色の変化こそが、花月夜の独特の魅力を引き立てています。

葉の形状にも注目すべき点があります。花月夜の葉は、肉厚で肉感的であり、まるで鎌のような曲線的な形をしています。この形が、学名の「ファルカタ」に由来していることを知ると、植物への理解が深まります。葉が放射状に広がりながら、独特な配置で成長する様子は、他の多肉植物とは一線を画しています。その美しさから観賞用としても非常に人気があり、庭や室内に飾って楽しむことができます。

花月夜のもう一つの魅力は、開花の美しさです。春から初夏にかけて咲く、白やピンクの小さな花は、花月夜をさらに魅力的にします。これらの花は密集して咲き、まるで夜空に輝く星々のような印象を与えます。このことから、「花月夜」という名前がつけられたのです。小さな花々が集まる姿は、まるで幻想的な風景を思わせ、見る者を心奪います。花が咲くタイミングを楽しみに育てるのも、花月夜の大きな魅力の一つです。

さらに、花月夜は育てやすさでも評価されています。日当たりの良い場所で元気に育ち、乾燥にも強いので水やりの頻度が少なくて済みます。このため、忙しい日常を送る人にもぴったりの多肉植物です。特に、初心者でも失敗しにくい植物としておすすめです。水やりの手間が少なく、乾燥に強いことから、他の植物と比べて育てやすく、植物の成長を感じやすいという点でも魅力的です。

また、花月夜には耐寒性もあります。比較的寒い地域でも栽培が可能で、寒い季節でも屋外で育てることができます。このため、花月夜は四季折々の変化を楽しみながら、安定して育てられる植物と言えるでしょう。耐寒性があるため、庭植えでも育てやすく、温暖な場所だけでなく、少し寒い地域でも活躍します。

このように、花月夜は見た目の美しさ、育てやすさ、そして多様な環境に対応できる強さを兼ね備えた素晴らしい多肉植物です。観賞用としても栽培用としても非常に魅力的で、多肉植物初心者にとっては特におすすめの植物と言えるでしょう。

自生地と原種について

花月夜の原産地は、南アフリカやその周辺の乾燥した地域です。この地域は、温暖で乾燥した気候が特徴で、多肉植物が豊富に自生しています。花月夜もその一員であり、この過酷な環境に適応して生き抜いています。特に、岩場や砂地といった自然の中で見られることが多く、その環境に最適な形で成長しています。これらの条件下では、昼間は非常に高温となり、夜間は急激に冷え込むという、極端な温度差が特徴的です。この温度差が、花月夜の耐寒性や乾燥に強い特性を育んだと考えられています。

花月夜が生きるためには、水分が限られた過酷な環境に適応する必要があります。自生地では、降水量が少なく、土壌に十分な水分がない中でも生き延びるため、花月夜は乾燥に強い特性を持っています。そのため、過剰な水や湿気には非常に弱く、育てる際には特に注意が必要です。過湿や湿度が高い環境では、根腐れを引き起こす原因となり、植物の健康を損なう恐れがあります。

また、花月夜の自生地では昼夜の温度差が大きいため、植物もその特性を反映した形で成長しています。昼間の高温と夜間の冷え込みは、花月夜が適応能力を高め、強い耐性を持つ要因となっています。このため、育てる際には、温度管理が非常に重要です。特に寒冷地では、冬季の温度差が大きな問題となることがあるため、室内での管理をおすすめします。室内で育てることで、外部の極端な温度から守り、より健康に育てることができます。

南アフリカの乾燥した環境に近い形で育てるためには、乾燥した土壌と適度な日当たりが必要です。このような環境を再現することで、花月夜は元気に成長し、自然の中で見られるような姿に近づけることができます。花月夜をより健やかに育て、美しい花を咲かせるためには、 水やりを控えめにし、風通しの良い場所で育てることが大切です。このような育成環境を整えることで、花月夜はその自然の魅力を最大限に発揮し、育てる楽しみをより一層深めてくれるでしょう。

俳句における「花月夜」

「花月夜」という言葉は、単に多肉植物の名前にとどまらず、俳句や詩の中でも広く使用されており、深い意味を持っています。この言葉は、美しい景色や夜空のイメージを喚起させるため、特に日本の俳句の世界でよく登場します。春や秋の夜、あるいは夜桜の情景など、幻想的で儚い自然の美しさを描写する場面で使われることが多いです。夜の花が咲くその瞬間、月光がその花々を照らし出すシーンは、まさに詩的な美しさを感じさせます。

俳句における「花月夜」は、花が咲く夜の静かな風景を描くための言葉として使用され、静けさや美しさ、さらには無常感を強調する役割を果たします。この言葉が使われることで、時の流れや儚さといったテーマが浮かび上がり、自然の美しさが心に深く刻まれます。たとえば、夜桜のように、花と月の共演が生み出す美しい瞬間は、人々に感動を与え、自然とのつながりを感じさせる重要な要素となります。

俳句で「花月夜」という言葉が登場すると、その瞬間に何か神秘的な、幻想的な雰囲気が漂い、情景が一層際立つのです。静寂の中に咲く花と、月光に照らされたその姿が一体となり、美しさと無常感が同時に表現されるのです。特に、花月夜はその特有の淡い色合いと月明かりが織り成す美しい景色から、儚さや夢のような世界観を感じさせる言葉として、多くの俳句に詠まれています。

このように、花月夜という言葉は、単に植物としての魅力にとどまらず、文学や芸術の世界でも重要な役割を果たしています。その詩的な側面を理解することは、花月夜を植物としてだけでなく、文化的な背景や歴史的な価値をも含めて味わうことにつながります。花月夜の名前に込められた深い詩的要素を知ることで、この植物への愛着や理解が深まり、日々の栽培や観賞に対しても新たな視点が生まれることでしょう。

多肉植物『花月夜』の別名:育て方と栽培方法

- 水やりの頻度と方法

- 土選びと培養土

- 育てる場所と日当たり

- 増やし方:葉挿しと胴切り

- 花月夜を病気や病害虫から守るには

水やりの頻度と方法

花月夜は、乾燥に非常に強い多肉植物ですが、過湿を避けることが健康的な成長には欠かせません。水やりを適切に行うことで、根腐れなどのトラブルを防ぐことができます。水やりの基本は、「土が完全に乾いてから水を与える」ことです。土が湿った状態で水やりを続けると、土中に水分が滞り、根腐れの原因になります。このため、常に土の乾き具合をチェックし、必要な時にのみ水を与えるようにしましょう。

成長期の水やり

春から秋にかけての成長期には、花月夜は活発に成長を始めるため、水やりの頻度が増える時期です。しかし、ここでも注意が必要です。土の表面が乾いた時点で水を与えるのが理想的です。水を与える際は、鉢底から水がしっかりと流れ出るようにしましょう。これにより、根が均等に水分を吸収でき、過剰な水分が鉢内に残らないようになります。

鉢底には必ず排水穴が開いていることを確認してください。排水穴がないと、水分が鉢の中に滞り、根腐れを引き起こす可能性が高くなります。水やりをした後は、鉢の底から流れ出る水をしっかりと確認し、余分な水分が残らないように注意しましょう。これが花月夜を健康に育てるための基本的な水やり方法です。

冬の休眠期の水やり

冬の休眠期になると、花月夜の成長が遅くなり、植物自体の水分吸収能力も低下します。このため、冬場は水やりの頻度を大幅に減らすことが必要です。寒い季節では、土が完全に乾いてから1~2週間に一度の水やりが目安です。水分が少なくても生き延びることができるため、頻繁に水を与えると逆に植物に負担がかかり、根腐れや病気の原因となります。

冬季には特に湿度が低くなるため、花月夜の根元が湿ったままになることを避けることが重要です。過剰な水やりは植物を弱らせてしまう可能性があるので、慎重に行いましょう。

季節に合わせた調整

このように、花月夜の水やりは季節に合わせて調整することが大切です。成長期はしっかりと水分を与え、休眠期には控えめに水やりを行うことが、花月夜の健やかな成長に繋がります。水分の過剰を避けるために、しっかりと土の乾き具合を確認し、水が根に均等に行き渡るように心がけましょう。

また、花月夜の土壌に適した水やり方法を実践することで、植物はより美しく、健やかに育ちます。乾燥に強い特性を持つ花月夜だからこそ、正しい水やりの知識と方法を守りながら育てることで、その魅力を最大限に引き出すことができます。

土選びと培養土

花月夜の栽培において、最適な土を選ぶことは健康な成長を促すための重要なポイントです。花月夜は過湿に弱いため、排水性の良い軽い土が必要です。多肉植物やサボテン専用の培養土は、花月夜にとって理想的な土壌環境を提供します。これらの培養土には、軽石やパーライト、バーミキュライトなどが混ぜられており、これらの素材は土の中で水分が滞るのを防ぎ、根が過湿にさらされることを防ぎます。

排水性の良い土の選び方

花月夜の根腐れを防ぐためには、土がしっかりと排水性を持っていることが最も重要です。過湿は根腐れの原因となり、最悪の場合、植物を枯らしてしまうこともあります。もし自分で培養土を作る場合は、赤玉土(小粒)や軽石、パーライトを適度に混ぜると良いでしょう。これにより、土が軽くなり、水はけが良くなります。また、これらの素材は空気を含み、根の呼吸をスムーズにします。根腐れを防ぐためには、水はけの良い土壌が不可欠であり、このような土を使うことで花月夜が元気に育ちます。

土選びにおいて最も重要なのは、水分がすぐに抜けることです。水やりをした後、土の表面に水分が残らないように心がけ、鉢底から水が流れるようにします。これにより、根に必要な水分が行き渡り、過剰な湿気が溜まることを防げます。

pH値の調整

さらに、土のpH値も重要な要素となります。多肉植物は、一般的に弱酸性から中性の土を好みます。pHが強すぎる(酸性が強すぎる)と、栄養が十分に吸収できなくなることがあります。特に、pHが酸性過ぎる土壌では、花月夜が栄養不足に陥る可能性が高くなります。そのため、土壌のpHを調整するために石灰などの調整剤を加えることもおすすめです。適切なpHを保つことで、花月夜はより健康に育ち、葉の色や花の美しさも増します。

土を自作する際は、土壌のpHテストキットを使用して、pH値を確認することが重要です。土が酸性寄りであれば、石灰を加えて中和し、少しでも適切なpH範囲に近づけるよう調整しましょう。

鉢選びと水はけ

土の選び方と同じく、鉢選びも非常に重要です。花月夜には、鉢底に排水穴がしっかり開いている鉢を選ぶことが大切です。排水穴がない鉢を使用すると、余分な水分が鉢内に滞りやすく、根腐れの原因になります。水はけの良い鉢を選ぶことで、根が健やかに育ち、花月夜が十分に栄養を吸収することができます。

また、鉢のサイズにも注意が必要です。鉢が大きすぎると、土が過湿になりやすいため、花月夜には適切なサイズの鉢を選ぶことが大切です。鉢のサイズは、植物の根の大きさに合ったものを選び、根が十分に広がるスペースを確保しましょう。

花月夜を健やかに育てるためには、排水性が良く、軽い土を選ぶことが不可欠です。市販の多肉植物用培養土や、赤玉土、軽石、パーライトを組み合わせて土壌を作ることで、花月夜の根が元気に育ちます。さらに、pH値の調整や適切な鉢選びを行うことで、土壌環境を最適化し、花月夜が快適に育つための土壌条件を整えることができます。適切な土を使い、花月夜に合った育成環境を提供することが、健康で美しい植物を育てるための第一歩です。

育てる場所と日当たり

花月夜は、日当たりを好む植物で、元気に育てるためには十分な日光が不可欠です。理想的には、直射日光をしっかりと受ける場所で育てると、花月夜は活力を持ち、葉の色が美しく赤く染まります。この赤みが、花月夜の魅力の一つです。特に、花月夜が日光を浴びることで、健康的な成長と共に美しい姿を保つことができます。春から秋にかけては、日光をたっぷりと浴びせることが、植物の成長を促進するための基本です。

日照不足に注意

ただし、花月夜には注意すべき点もあります。直射日光を長時間浴び続けると、特に夏の強い日差しで葉焼けを起こすことがあります。葉焼けは、葉の先端や縁が茶色く変色する現象で、花月夜にとってストレスとなり、成長を阻害する原因になります。特に夏の強い日差しが直接当たる場所では、日差しが強くなる前の午前中だけ日光に当てる方法が効果的です。また、日光が強すぎる場合は、カーテン越しに光を取り入れることで、葉焼けを防ぎながら日光を確保できます。

冬場は日照時間が短くなるため、できるだけ明るい場所に置くことが大切です。日光が少ない季節でも、少しでも自然光を取り入れることで、植物の成長が促されます。もし室内で育てる場合、南向きの窓辺が最適です。南向きの窓は、一日のうちで最も多くの光を取り入れることができるため、花月夜にとって理想的な環境となります。窓際に置くことで、より健やかな成長をサポートできます。

室内での育成ポイント

室内で花月夜を育てる際は、できるだけ日当たりの良い場所を選ぶことがポイントです。特に、直射日光が強すぎる場合は、カーテン越しに日光を取り入れる方法を試すと良いでしょう。これにより、葉焼けのリスクを減らしつつ、植物がしっかりと日光を浴びることができます。日光の強さや角度に応じて、カーテンやブラインドを調整することも大切です。

逆に、暗い場所や日照不足の場所では、花月夜の成長が遅くなり、葉の色が薄くなることがあります。日照が不足すると、花月夜は元気をなくし、葉が細く弱々しくなることがありますので、必ず明るい場所で育てることが必要です。

成長環境における調整

春から秋にかけての成長期においては、できるだけ日光を多く受ける場所を選び、冬の寒い時期には少し工夫して暖かく明るい場所で育てることが、花月夜の美しい姿を保つためのコツです。また、もし屋外で育てる場合は、夏の直射日光に気をつけ、午後の強い日差しが当たらないように移動させることも一つの方法です。

花月夜は日光を好む植物であり、直射日光を受ける場所で育てることが理想です。しかし、特に夏場の強い日差しには注意が必要で、午前中の日光を浴びるようにすると葉焼けを防ぐことができます。室内では、南向きの窓辺や明るい場所を選び、カーテン越しに日光を調整することで、最適な育成環境を整えることができます。適切な日当たりを確保することで、花月夜は美しく元気に育ちます。

増やし方:葉挿しと胴切り

花月夜を増やす方法として、一般的に行われているのが葉挿しと胴切りです。どちらの方法も比較的簡単で、初心者でも挑戦しやすいものです。植物を増やしたいときにとても便利な方法ですので、それぞれの特徴を理解して、適切に行いましょう。

葉挿し

葉挿しは、花月夜の葉を切り取って、新しい株を育てる方法です。この方法は比較的手軽で、少しの時間と根気があれば、確実に新しい植物を育てることができます。

まず、元気な葉を選んでカットします。このとき、切り取る葉が健康であることが大切です。次に、カットした葉を数日間乾燥させます。葉を乾燥させることで、カット面が傷んだり病気が広がるのを防ぎます。この乾燥期間は、最低でも2~3日程度確保しましょう。

乾燥後、湿らせた土の上に葉を置きます。この時、土は多肉植物用の軽い培養土を使うのが理想的です。土の湿り具合を保つことが重要ですが、過湿にならないように気をつけます。葉挿しを行う場合、水はけの良い土が根を健全に育てるためのカギとなります。

根が出るまで数週間から1ヶ月程度かかることがありますが、根がしっかりと伸びてきたら、新しい株が育ち始めます。葉挿しは、手間がかからず、コストも低い方法ですが、葉を適切に扱うことが成功のポイントです。特に、湿度管理と温度管理が大切です。湿度が高すぎるとカビが生えてしまうことがあるため、風通しの良い場所で育てることが推奨されます。

胴切り

胴切りは、花月夜の茎や幹の部分をカットして新しい株を作る方法です。この方法は、株が大きくなりすぎて形を整えたいときや、他の株を増やしたいときに適しています。胴切りを行う際には、健康な茎や幹を選んでカットすることがポイントです。

胴切りの手順は以下の通りです:

- 元気な幹や茎をカットします。カットする際には、清潔な鋭いナイフやハサミを使用することが重要です。これにより、切り口がきれいに保たれ、感染症を防ぐことができます。

- 切り取った部分のカット面を乾燥させます。乾燥期間は、1~2日間を目安にしましょう。カット面が乾くことで、根腐れや病気のリスクを減らすことができます。

- 乾燥した切り口を、乾燥した土に挿します。土は多肉植物用の培養土を使い、湿気がこもらないようにします。挿した後は、しばらく直射日光を避け、明るい場所で育てるとよいでしょう。

胴切りの後、根が出るまでは通常、2週間から1ヶ月程度かかります。その間は、過湿を避け、土が湿りすぎないように管理します。特に温度と湿度の調整が必要で、暖かく風通しの良い場所に置くと、根がしっかりと伸びてきます。

胴切りは、株を増やすだけでなく、株の形を整えるためにも有効です。花月夜が大きくなりすぎて形が乱れてきた場合に、胴切りを行うことで、新しい株を作りながら植物全体の形を整えることができます。

成功のコツ

- 葉挿しの場合は、乾燥と湿度の管理がカギです。湿度が高すぎるとカビが発生することがありますので、通気性の良い場所で育てることが大切です。

- 胴切りを行う際は、清潔な道具を使い、切り口を乾燥させてから挿すことが必須です。湿度と温度を調整し、過湿にならないように気をつけましょう。

どちらの方法も、適切な管理を行うことで確実に成功する増やし方です。手間をかけて愛情を込めて育てることで、花月夜がより元気に成長し、新しい株がしっかりと育つことでしょう。

花月夜を病気や病害虫から守るには

花月夜は比較的丈夫な植物ですが、適切な管理を怠ると病気や病害虫に悩まされることがあります。健康に育てるためには、日々の細やかな管理と早期の対処が重要です。特に以下の点に気をつけることで、花月夜を病気や害虫から守り、元気な姿を維持できます。

1. 過湿の防止:水やりのポイント

花月夜が病気にかかりやすくなる主な原因は、過湿です。多肉植物は乾燥に強い一方で、湿気を嫌います。土が湿った状態で水やりを繰り返すと、根腐れや葉の病気を引き起こしやすくなります。特に、湿度が高い環境では病気が発生しやすいので、次のポイントに注意して管理しましょう。

- 土が完全に乾いてから水を与える:土の表面が乾いたらしっかり水をやり、余分な水は鉢底から流れ出るようにします。

- 水はけの良い土を使用:排水性の良い土壌で育てることで、過湿を防ぎ、根が酸素をしっかり吸収できる環境を作ります。

- 湿度管理を徹底:湿度が高い時期には風通しを良くして、湿気をこもらせないようにしましょう。特に梅雨の時期や湿度が高い季節には注意が必要です。

2. 害虫対策:アブラムシやカイガラムシに注意

花月夜は、アブラムシやカイガラムシなどの害虫に悩まされることがあります。これらの害虫は、葉や茎に密集して植物の栄養を奪い、最終的には植物を弱らせてしまいます。早期に発見して対処することが大切です。

- 定期的にチェック:葉や茎に小さな虫がいないか、特に新芽や葉の裏側をしっかりチェックしましょう。もし害虫を発見した場合は、すぐに取り除きます。

- 湿らせた布で拭く:軽度の場合、湿らせた布で葉を優しく拭くことで、アブラムシやカイガラムシを取り除くことができます。これをこまめに行うと効果的です。

- 薬剤の使用:もし害虫がひどくなり、手作業で除去できない場合は、適切な農薬を使用することも検討しましょう。無害なオーガニック農薬を使うと、環境にも優しいです。

3. 病気予防:カビ病や灰色かび病に注意

花月夜は時折、カビ病や灰色かび病にかかることがあります。これらの病気は、湿度が高く風通しの悪い環境で発生しやすいです。病気を予防するためには、以下の対策を講じることが重要です。

- 風通しを良くする:植物が密集しすぎないようにし、周囲の風通しを良くすることが基本です。湿気がこもりやすい環境では、カビや病気のリスクが高まります。

- 湿度を抑える:特に梅雨の時期など湿気が多い季節は、花月夜の周囲の湿度が上がりやすいので、湿度をコントロールすることが求められます。湿度が高くなりすぎないように、風通しを確保することが大切です。

- 病気の兆候に早期対応:病気の初期症状(葉に黒い斑点や白い粉が見られるなど)を発見した場合は、早めに対処します。症状が進行してしまうと、治療が難しくなるため、早期発見が予防のカギとなります。

4. 栽培環境の見直し

花月夜を健康に育てるためには、栽培環境の見直しも欠かせません。以下の環境管理を行うことで、病気や害虫から守りやすくなります。

- 明るい場所で育てる:花月夜は日光を好むため、十分な日照が得られる場所で育てることが基本です。日光が不足すると、植物が弱り、病気にかかりやすくなります。

- 適切な鉢選び:鉢底に** drainage hole**(排水穴)があることを確認し、余分な水分が溜まらないようにします。水分が溜まると、根腐れや病気の原因になります。

5. 定期的なチェックと早期対策

花月夜を病気や害虫から守るためには、定期的なチェックが欠かせません。植物の状態を日々観察し、異常を見つけたらすぐに対処しましょう。特に新芽や葉の裏側は、害虫や病気の温床となることが多いので、こまめにチェックすることが重要です。

まとめ|多肉植物『花月夜』の別名

記事のポイントをまとめます。

- 花月夜は南アフリカなどの乾燥地帯が原産の多肉植物

- 学名は「クラッスラ・ペルフォリアタ・ファルカタ」で、クラッスラ科に属する

- 見た目が美しく、葉が赤みを帯びる特徴がある

- 花月夜は日光を好み、直射日光が育成に必要

- 多肉植物専用の土や排水性の良い土が最適

- 春から秋の成長期には土が乾いたら水やりを行う

- 冬は水やりを控えめにし、土が完全に乾いてから与える

- 温暖な地域では屋外でも育てられ、寒冷地では室内栽培が必要

- 葉挿しや胴切りで簡単に増やせる

- 葉挿しは元気な葉を選び、乾燥させてから土に置く方法

- 胴切りは茎を切り、乾燥後に土に挿す方法

- 花月夜はアブラムシやカイガラムシの害虫に注意が必要

- 害虫が発生した場合は、湿らせた布で拭き取ると効果的

- カビ病や灰色かび病を防ぐためには風通しを良くする

- 土の湿度や水やり頻度の調整が病気予防に繋がる

- 定期的なチェックを行い、早期発見と早期対処が健康維持のカギ

関連記事

- プロリフィカ・プロリフェラの違いとは?育て方と魅力を徹底解説

- 多肉植物『マディバ』の紅葉が赤くならない理由と解決策

- 多肉植物『ミニベル』の魅力と育て方|増やし方や越冬方法を解説

- メキシカンジャイアントの育て方と特徴|成長速度や水やりのコツ

- 野ばらの精の特徴と育て方|紅葉と気温管理のポイント

- 多肉植物『ヒアリナ』の魅力と育て方|紅葉や増やし方のコツも紹介

- 多肉植物『ヒューミリス』の別名と育て方|増やし方や冬越しのコツ

- ピーチプリデの紅葉を引き出すための管理方法とは?

- 多肉植物『ブルーバード』と紅葉:耐寒性と冬越しのコツを徹底解説

- ホワイトマディバの増やし方と育て方|美しく育てるコツを解説

- 多肉植物『ブラウンローズ』の育て方|葉色の変化と増やし方

コメント